2021年09月19日

US GI ポケット・ナイフ(US General Purpose Pocket Knife)

みなさん、こんにちは。

この季節には珍しく台風が西日本を西から横断し、和歌山での竜巻被害などそこそこの爪痕を残して関東の南の沖へ抜けて行きました。

自民党の総裁選挙が喧伝されてますが、どんな結果になるのでしょうか。私にはどの顔ぶれを見ても「……。」という感じです。

さて、まだ日中の最高気温は30℃前後をウロウロしております当地大阪から世界中へ発信いたします今回のネタは、米軍がWW2中の1943年にその調達・採用を始めたユティリティ・ポケット・ナイフ、をその始祖として若干の「進化」を遂げた後のユティリティ・ポケット・ナイフです。追い追いその辺にも触れて参ります。今回もモノが小さいのでフローリングの表面加工が一部剥げてきたリビングルーム・スタジオで撮影しています。

↓はい、「最終形態」のポケット・ナイフです。全ステンレス・スティール製で、熱湯にドボンと入れての滅菌が出来るようになってます。シャックルがアルミ合金製であるほかは全ステンレス製です。WW2中の始祖以来全金属製であるのは同じです。初期製造品の一部にはライナーが真鍮製であったモノもありました。

↓折り畳んだ状態で全長約9.5cmで、4つのブレードがあります。シャックルも付いていて便利です。私がこのナイフを入手したのは、WW2以来のGIの手にあったナイフ(から殆ど変わりのない現用モデル)というミリタリー・コレクションとしての観点と、実際キャンプなどで役に立つだろうなという観点の両方からの理由でした。いわゆるビクトリノックスに代表される「〇〇徳ナイフ」ほど多くのブレードが無くても、基本のブレードが4つ揃っているこのナイフは、実に頼りになります。武骨な感じが実にイイです。

↓ここでebayからの画像引用です。ドライバー/ボトル・オープナー・ブレードを引っ張り出す際、他のブレードを引っ張り出す際と同じく、ブレードの背にある爪掛けを使うのは基本的仕様ではあったものの、このドライバー/ボトル・オープナーのブレードだけは、ブレードの回転軸から爪掛け部分までの距離が短か過ぎて、テコの原理上爪を引っ掛けて引き出すのには物凄い力が必要で、「爪じゃ引き起こせんわ!爪が剥がれるわ!」という意見があったのか知りませんが、爪でなく指先が掛かる大きさの凸ポッチがすぐ横に設えられてました。上の画像のモノにはありませんね。この凸ポッチは、私の狭いリサーチによれば1973年頃には無くなりました。その代わり爪掛けの位置が回転軸から少しだけ遠くなるように変更され(上の画像と比べるとお分かりいただけます)、何とか爪や指先で引き起こせるようになりました。

↓反対側です。こちら側の中央上端は、リーマー・ブレードの爪掛け部分が露出するようにカットされています。この切り欠きが無い時代のモノは、リーマー・ブレード自体の幅が大きくて爪掛け部分がサイド・プレートからはみ出していたので、このような切り欠きはありません。

↓上から。4つのブレードが隙間なく互い違いに上手く収まっています。画像上からリーマー・ブレード、ナイフ・ブレード、ドライバー/ボトル・オープナー・ブレード、缶オープナー・ブレードの順です。

↓下面です。上からサイド・プレート、ライナー、スプリング、ライナー、スプリング、ライナー、サイド・プレートです。

↓左のサイド・プレートがややたわんでますが、本来は真っ直ぐです。

↓各ブレードを全・半開させました。WW2の出始めからしばらくのモデルは、この画像の缶オープナーの位置にドライバー/ボトル・オープナー・ブレードが、ドライバー/ボトル・オープナー・ブレードの位置に缶オープナー・ブレードが付いてました。つまり両者が入れ違ってました。

↓反対から。リーマー・ブレードだけがこちら側から爪を掛けて引き出すようになってます。

↓ナイフ・ブレードのブレード長は約6cmです。

↓ナイフ・ブレードの基部のタン・スタンプ。刃物製造会社として有名な「CAMILLUS」の1988年製です。因みにWW2の当初はUlster社とImperial社の合弁事業体であるKingston社が製造しておりまして、1949年にその発展形としてCAMILLUS社が自社の製品Model 1760を、新たなスペック「MIL-K-818」に適合させて開発しました。この時に前述の缶オープナーとドライバー/ボトル・オープナー・ブレードの位置変更がなされました。

更に因みに1876年創業のCAMILLUS社はこの種の小型ナイフや軍用刀剣を創業以来製造していましたが、2007年に経営破綻し、ACME UNITED CORPORATION社が「CAMILLUS」ブランドを買い取り、以降「CAMILLUS」の名前で2009年から製品製造を続けています。なお、前述のKingston社製のポケット・ナイフの在庫が沢山あったせいか、朝鮮戦争で再び需要が起こる1957年になるまでは、新たな製造は無かったんだそうです。

↓缶オープナーです。今の世の中缶詰はプルトップになってるモノが多くて、「缶切り」など不要かも知れませんが、まだ缶切りが必要な缶詰は多いですし、使用後の缶を細工してほかのモノに転用する際には缶切りがあった方が便利です。因みにこの缶オープナー・ブレードを起こすのにも結構爪が厳しいです。気合が必要です。こっちには凸ポッチが付いていたという歴史はありません。

↓左のまっすぐ伸ばしているのがドライバー/ボトル・オープナー・ブレードです。このドライバーは銃器のマイナス・ネジを外したいなと思ったとき等に便利です。ボトル・オープナーもペットボトル全盛の今ではあまり出番が無いでしょうか。でも瓶ビールは今でも王冠が使われていますし、まだまだ出番はあります。私が子供の頃はジュースの容器はガラス瓶か缶でした。ファンタやコカ・コーラ、ペプシ・コーラ、ミリンダ、カルピスの瓶などで、蓋は全部王冠でしたなぁ。

↓リーマー・ブレードです。私にとってはこのブレードが唯一、も一つあんまり出番のないブレードです。突き刺して孔を開け、グリグリ大きく拡げることが出来ます。私は手指の爪の甘皮処理に重宝してます。

以上定刻に合わせようと必死で綴ってまいりました(結局約1時間ほど遅刻しましたけど)。

私が入手したのは大昔もう30年くらいも前です。その頃は日本国内でもミリタリーショップで普通に3,000円位で売ってたような。

少しでも安く買おうとアメリカのミリタリー通販会社「US Cavalry」で、確か10ドル台で買ったような気がします。コレクションとしてではなくキャンプ用の実用品としてでした。冒頭でも述べましたが、コレクションとしてならばWW2中製造モノを求めていましたが、なかなか出物は無かったです。

今回ネットで見ましたらUS$300越え!なんていう事になっています。また現在ebayで「1960年Camillus製、1981年再パッケージの未使用品」がUS$297.50で「Buy-It-Now」出品されています。

私としてはそこそこ程度の良いWW2モノや凸ポッチ付きの1960年代製のモノを狙っています。今後手に入れられたらまたご覧いただければなと思います。

今回の記事を書くのにネットでサープラス品(未使用品)として売られているのを見つけようとしましたが、とうとう見つけられませんでした。ebayなどで見たモノの中で一番新しいモノは「2007年Camillus製」でした。ちょうど経営破綻した年のモノです。

なお、現在はNSN番号5110-00-162-2205「KNIFE, Pocket」として管理されているようです。色んなメーカーがそのスペックに従って製造販売されているケースが散見されますが、ブレードにウジャウジャ書かれてあったりしてて、欲しいなとは思いませんでした。値段もUS$60もします。やはり官給(GI)のビンテージモノの方に魅力を感じます。

それでは今回はこの辺で失礼いたします。またお会いしましょう。ご機嫌宜しゅう。

この季節には珍しく台風が西日本を西から横断し、和歌山での竜巻被害などそこそこの爪痕を残して関東の南の沖へ抜けて行きました。

自民党の総裁選挙が喧伝されてますが、どんな結果になるのでしょうか。私にはどの顔ぶれを見ても「……。」という感じです。

さて、まだ日中の最高気温は30℃前後をウロウロしております当地大阪から世界中へ発信いたします今回のネタは、米軍がWW2中の1943年にその調達・採用を始めたユティリティ・ポケット・ナイフ、をその始祖として若干の「進化」を遂げた後のユティリティ・ポケット・ナイフです。追い追いその辺にも触れて参ります。今回もモノが小さいのでフローリングの表面加工が一部剥げてきたリビングルーム・スタジオで撮影しています。

↓はい、「最終形態」のポケット・ナイフです。全ステンレス・スティール製で、熱湯にドボンと入れての滅菌が出来るようになってます。シャックルがアルミ合金製であるほかは全ステンレス製です。WW2中の始祖以来全金属製であるのは同じです。初期製造品の一部にはライナーが真鍮製であったモノもありました。

↓折り畳んだ状態で全長約9.5cmで、4つのブレードがあります。シャックルも付いていて便利です。私がこのナイフを入手したのは、WW2以来のGIの手にあったナイフ(から殆ど変わりのない現用モデル)というミリタリー・コレクションとしての観点と、実際キャンプなどで役に立つだろうなという観点の両方からの理由でした。いわゆるビクトリノックスに代表される「〇〇徳ナイフ」ほど多くのブレードが無くても、基本のブレードが4つ揃っているこのナイフは、実に頼りになります。武骨な感じが実にイイです。

↓ここでebayからの画像引用です。ドライバー/ボトル・オープナー・ブレードを引っ張り出す際、他のブレードを引っ張り出す際と同じく、ブレードの背にある爪掛けを使うのは基本的仕様ではあったものの、このドライバー/ボトル・オープナーのブレードだけは、ブレードの回転軸から爪掛け部分までの距離が短か過ぎて、テコの原理上爪を引っ掛けて引き出すのには物凄い力が必要で、「爪じゃ引き起こせんわ!爪が剥がれるわ!」という意見があったのか知りませんが、爪でなく指先が掛かる大きさの凸ポッチがすぐ横に設えられてました。上の画像のモノにはありませんね。この凸ポッチは、私の狭いリサーチによれば1973年頃には無くなりました。その代わり爪掛けの位置が回転軸から少しだけ遠くなるように変更され(上の画像と比べるとお分かりいただけます)、何とか爪や指先で引き起こせるようになりました。

↓反対側です。こちら側の中央上端は、リーマー・ブレードの爪掛け部分が露出するようにカットされています。この切り欠きが無い時代のモノは、リーマー・ブレード自体の幅が大きくて爪掛け部分がサイド・プレートからはみ出していたので、このような切り欠きはありません。

↓上から。4つのブレードが隙間なく互い違いに上手く収まっています。画像上からリーマー・ブレード、ナイフ・ブレード、ドライバー/ボトル・オープナー・ブレード、缶オープナー・ブレードの順です。

↓下面です。上からサイド・プレート、ライナー、スプリング、ライナー、スプリング、ライナー、サイド・プレートです。

↓左のサイド・プレートがややたわんでますが、本来は真っ直ぐです。

↓各ブレードを全・半開させました。WW2の出始めからしばらくのモデルは、この画像の缶オープナーの位置にドライバー/ボトル・オープナー・ブレードが、ドライバー/ボトル・オープナー・ブレードの位置に缶オープナー・ブレードが付いてました。つまり両者が入れ違ってました。

↓反対から。リーマー・ブレードだけがこちら側から爪を掛けて引き出すようになってます。

↓ナイフ・ブレードのブレード長は約6cmです。

↓ナイフ・ブレードの基部のタン・スタンプ。刃物製造会社として有名な「CAMILLUS」の1988年製です。因みにWW2の当初はUlster社とImperial社の合弁事業体であるKingston社が製造しておりまして、1949年にその発展形としてCAMILLUS社が自社の製品Model 1760を、新たなスペック「MIL-K-818」に適合させて開発しました。この時に前述の缶オープナーとドライバー/ボトル・オープナー・ブレードの位置変更がなされました。

更に因みに1876年創業のCAMILLUS社はこの種の小型ナイフや軍用刀剣を創業以来製造していましたが、2007年に経営破綻し、ACME UNITED CORPORATION社が「CAMILLUS」ブランドを買い取り、以降「CAMILLUS」の名前で2009年から製品製造を続けています。なお、前述のKingston社製のポケット・ナイフの在庫が沢山あったせいか、朝鮮戦争で再び需要が起こる1957年になるまでは、新たな製造は無かったんだそうです。

↓缶オープナーです。今の世の中缶詰はプルトップになってるモノが多くて、「缶切り」など不要かも知れませんが、まだ缶切りが必要な缶詰は多いですし、使用後の缶を細工してほかのモノに転用する際には缶切りがあった方が便利です。因みにこの缶オープナー・ブレードを起こすのにも結構爪が厳しいです。気合が必要です。こっちには凸ポッチが付いていたという歴史はありません。

↓左のまっすぐ伸ばしているのがドライバー/ボトル・オープナー・ブレードです。このドライバーは銃器のマイナス・ネジを外したいなと思ったとき等に便利です。ボトル・オープナーもペットボトル全盛の今ではあまり出番が無いでしょうか。でも瓶ビールは今でも王冠が使われていますし、まだまだ出番はあります。私が子供の頃はジュースの容器はガラス瓶か缶でした。ファンタやコカ・コーラ、ペプシ・コーラ、ミリンダ、カルピスの瓶などで、蓋は全部王冠でしたなぁ。

↓リーマー・ブレードです。私にとってはこのブレードが唯一、も一つあんまり出番のないブレードです。突き刺して孔を開け、グリグリ大きく拡げることが出来ます。私は手指の爪の甘皮処理に重宝してます。

以上定刻に合わせようと必死で綴ってまいりました(結局約1時間ほど遅刻しましたけど)。

私が入手したのは大昔もう30年くらいも前です。その頃は日本国内でもミリタリーショップで普通に3,000円位で売ってたような。

少しでも安く買おうとアメリカのミリタリー通販会社「US Cavalry」で、確か10ドル台で買ったような気がします。コレクションとしてではなくキャンプ用の実用品としてでした。冒頭でも述べましたが、コレクションとしてならばWW2中製造モノを求めていましたが、なかなか出物は無かったです。

今回ネットで見ましたらUS$300越え!なんていう事になっています。また現在ebayで「1960年Camillus製、1981年再パッケージの未使用品」がUS$297.50で「Buy-It-Now」出品されています。

私としてはそこそこ程度の良いWW2モノや凸ポッチ付きの1960年代製のモノを狙っています。今後手に入れられたらまたご覧いただければなと思います。

今回の記事を書くのにネットでサープラス品(未使用品)として売られているのを見つけようとしましたが、とうとう見つけられませんでした。ebayなどで見たモノの中で一番新しいモノは「2007年Camillus製」でした。ちょうど経営破綻した年のモノです。

なお、現在はNSN番号5110-00-162-2205「KNIFE, Pocket」として管理されているようです。色んなメーカーがそのスペックに従って製造販売されているケースが散見されますが、ブレードにウジャウジャ書かれてあったりしてて、欲しいなとは思いませんでした。値段もUS$60もします。やはり官給(GI)のビンテージモノの方に魅力を感じます。

それでは今回はこの辺で失礼いたします。またお会いしましょう。ご機嫌宜しゅう。

2021年09月05日

US レンザティック・コンパス(ヴェトナム戦時)(US Lensatic Compass(Viet-Nam era))

みなさん、こんにちは。

晩夏の筈なのに秋雨前線が早々と出現して長雨をもたらし、各地で土砂災害を惹き起こせば、将又思い出したかのように酷暑が続いたかと思いきや、またも前線が停滞してここ一週間ほど雨の続いておりました大阪から、菅首相の退陣宣言が出、更にいよいよ新型コロナウィルス感染の確率論的可能性が高まってまいりました中、先週の日曜日何とか投稿できるか?と頑張りましたが間に合わず、妙に数日送らせるより次の日曜日に投稿した方がいいかなと思い、本日定時より一週間遅れでお送りいたしますのは、米軍がヴェトナム戦時に使用しておりましたレンザティック・コンパス(Lensatic Compass)です。WW2時のレンザティック・コンパスについては過去記事→US WWⅡレンザティック・コンパス(US WWII Lensatic Compass)で採り上げていますので対比させながらご覧頂いても面白いかも。

今回はモノが小さいので久々にリビングルーム・スタジオでの撮影です。

↓先ずはサムネイル画像となりますのでケースと共に。ケースの方は一応過去記事(M1956ファーストエイド/コンパスケース(M1956 FirstAid Packet/Compass Case))で採り上げてます。今回の主役は右に写っておりますコンパスです。

↓上述の過去記事でも触れていますが、このケースはファーストエイド・パケットとコンパスの両方兼用のケースでした。のちにはコンパス専用ケースになりますが。

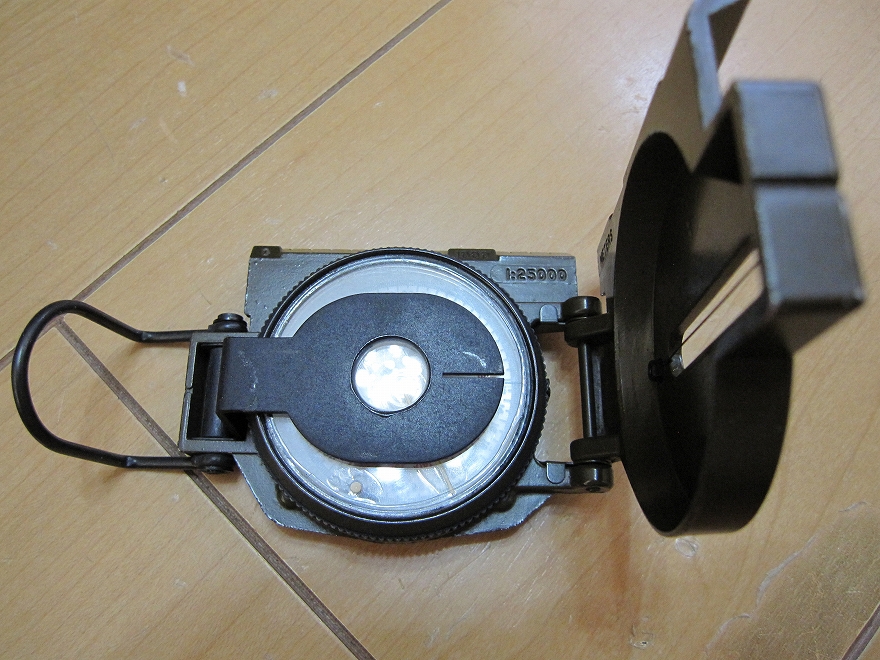

↓はい、やっと主役です。照準ワイヤーが張ってあるカバー(上蓋)の上に左から保持用ワイヤー・ループが被さります。この状態が使用前・収納時の姿です。光が反射していて見難いですが、左側から横U字型に伸びている保持用ループとアイ・ピースなどごく一部の部材がマット・ブラックで焼付塗装されている他は全体がODで塗装されています。素材はダイヤルやベゼルがプラスティツクである以外はアルミ合金です。レンズはガラスかプラスティックか、多分ガラスだと思います。

↓カバーの拡大です。沢山の刻印表示があります。このコンパスが「M-1950」と呼ばれることがありますが、この画像でも分かるように「M-1950」という表記はありません。また「U.S. COMPASS, MAGNETIC」とあり、「Lensatic」の文字はありません。コンパスがMagneicなのは当たり前なので(ジャイロコンパスは別ですよ)、なぜLensaticを落としてMagneticとしたのか?分かりません。Lensaticの方が、それ以前のコンパスで採用されていたPrismaticに替わる改良版であることを如実に語るのであり、分かり切ってるMagneticを入れてなぜLensaticを落とすのか。ネットを覗いてみましたが、「Lensatic compass」の方が「Magnetic compass」よりも多く引っ掛かってくる印象ですし、謎です。「FSN(Federal Stock Number)」は6605-846-7618。下側に「MFD.(製造者)」として「JAY BEE CORP. SUB.(subsidiary) OF STOCKER & YALE INC. WALTHAM, MASS.」と、マサチューセッツ州ウォルサムのStocker & Yale Inc.社の子会社Jay Bee Corporation社製と謳っております。DA23-195-AMC-00972(T) のDAナンバー、「12-1966」の契約年月表示が続きます。

↓裏側です。放射性物質(Radioactive Materials)マーク、「AEC LICENSE NO.34-1466-2」はARMY ENVIRONMENTAL CENTER(敢えて訳せば「陸軍環境センター」)のライセンス番号表示。「CONTAINS 75 MC RADIOACTIVE H3(放射性物質三重水素(トリチウム)を75μC(マイクロ・キュリー)含む。」、「DO NOT OPEN(開けるな)」、「DISPOSE OF PER T-O-00-110N-2(Technical Order 00-110N-2に従って廃棄すべし)」、「IF FOUND RETURN TO MILITARY AUTHORITY(拾ったら軍当局へ返還すべし)」との表記。因みに「μC(マイクロ・キュリー)という単位は1974年からはBq(ベクレル)という単位で表されます。1C=370億Bqなので1μC=37,000Bq、つまり75μC=277万5千Bqという事になります(合ってますよね?…)。軍モノとしては珍しく裏蓋を留めるのにプラス螺子が使われてます。塗装が剥げている様子が無いので未開封だと思います。

↓側面から。カバー(上蓋)とベースに挟まれた黒い部分はベゼル・リングです。

↓反対側です。上下の目盛と数字は物差しになります。また後で触れます。

↓カバーを開きます。

↓この状態が「Compass to eye(cheek)」用法での通常の使用状態です。なお、カバーを開いてレンズ・リーフを開くと、それまで使用時外の故障を防ぐために方位磁針とダイヤルが上方へ持ち上げられて固定されていたのが解放され、自由に動き出します。

↓レンズのあるサイティング・スロット(照門)とカバーのサイティング・ワイヤー(照星)と対象物が照準線上に合わさった時、レンズを通してダイヤル上の目盛を正確に読みます。銃のサイティングと同じ要領です。もっと簡易な使用法として、カバーを180度フルに開いてサイティング・ワイヤーを使わずに胸のあたりで保持して使う「Centerhold」用法があります。最後にお見せします米海兵隊学校(Marine Corps Institute)1983年8月発行MCIO P1550.14D Essential Subjectsにはこちらの方法しか掲載されていません。

↓横から見るとこんな感じです。

↓ベゼルはこの小さいストッパー・スプリングがそのノッチに嵌ってて回すとクリックします。1クリックが3アジマス(3°)です。

↓ベゼルの裏側に矢印と点が、磁針にくっ付いて回転するスケールには北を指す▲とWとEとがそれぞれトリチウムを含む夜光塗料で表されています。ベゼル裏側が若干曇っています。分解して綺麗にしようかと思い始めてもうカレコレ十有余年…。

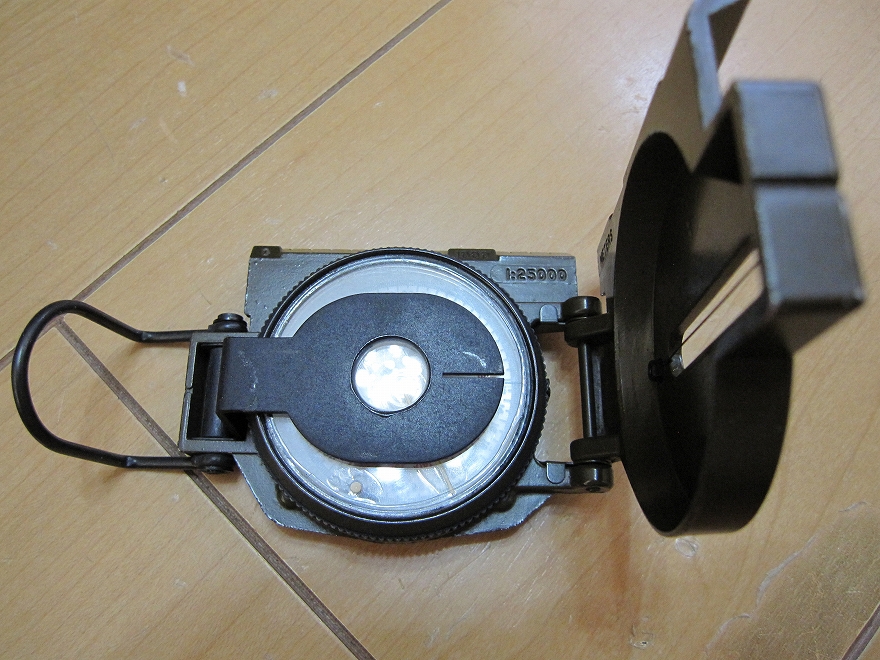

↓このようにカバーを全開にしますと25,000分の1のスケールが出来あがりまして、25000分の1の地図上に置けば距離を測ることが出来ます。目盛の左端が「0」で、1,000で1km、2,000で2km...という事になります。1970年頃以降の製造分からは50,000分の1に縮尺が変更されました。

↓カバーの裏面です。サイティング・ワイヤーの両端が留まってる箇所にも蛍光塗料が塗られていて、夜間などワイヤーが見難い際のサイティングを助けます。スリットの直ぐ上の「67-12-45-18」は製造ロットか何かの番号だと思います。

↓少し時代が下りますが米海兵隊学校(Marine Corps Institute)1983年8月発行MCIO P1550.14D Essential Subjectsから抜粋です。色んなマニュアルで同じような図が出てきますが、各パーツの表記には若干揺れがあります。

今回は以上です。

現在市場では時代物の実物コンパスの出物はあまり無いようです。私が入手したのはかなり昔、もう15、6年前くらいだったと思います。WW2時代のレンザティック・コンパスを入手していて、ヴェトナム戦装備を後から蒐集し始めましたので、じゃあコンパスもヴェトナム戦時のモノを手に入れないとなぁとの思いでした。WW2レンザティック・コンパスの記事でも書いてますが、我が家では節分の日に巻き寿司を丸かぶりする時、部屋の中で恵方はどの方向なのかを確認するのに役立っております。

それでは今回はこの辺で失礼いたします。また2週間後にお会いしましょう。さようなら。

晩夏の筈なのに秋雨前線が早々と出現して長雨をもたらし、各地で土砂災害を惹き起こせば、将又思い出したかのように酷暑が続いたかと思いきや、またも前線が停滞してここ一週間ほど雨の続いておりました大阪から、菅首相の退陣宣言が出、更にいよいよ新型コロナウィルス感染の確率論的可能性が高まってまいりました中、先週の日曜日何とか投稿できるか?と頑張りましたが間に合わず、妙に数日送らせるより次の日曜日に投稿した方がいいかなと思い、本日定時より一週間遅れでお送りいたしますのは、米軍がヴェトナム戦時に使用しておりましたレンザティック・コンパス(Lensatic Compass)です。WW2時のレンザティック・コンパスについては過去記事→US WWⅡレンザティック・コンパス(US WWII Lensatic Compass)で採り上げていますので対比させながらご覧頂いても面白いかも。

今回はモノが小さいので久々にリビングルーム・スタジオでの撮影です。

↓先ずはサムネイル画像となりますのでケースと共に。ケースの方は一応過去記事(M1956ファーストエイド/コンパスケース(M1956 FirstAid Packet/Compass Case))で採り上げてます。今回の主役は右に写っておりますコンパスです。

↓上述の過去記事でも触れていますが、このケースはファーストエイド・パケットとコンパスの両方兼用のケースでした。のちにはコンパス専用ケースになりますが。

↓はい、やっと主役です。照準ワイヤーが張ってあるカバー(上蓋)の上に左から保持用ワイヤー・ループが被さります。この状態が使用前・収納時の姿です。光が反射していて見難いですが、左側から横U字型に伸びている保持用ループとアイ・ピースなどごく一部の部材がマット・ブラックで焼付塗装されている他は全体がODで塗装されています。素材はダイヤルやベゼルがプラスティツクである以外はアルミ合金です。レンズはガラスかプラスティックか、多分ガラスだと思います。

↓カバーの拡大です。沢山の刻印表示があります。このコンパスが「M-1950」と呼ばれることがありますが、この画像でも分かるように「M-1950」という表記はありません。また「U.S. COMPASS, MAGNETIC」とあり、「Lensatic」の文字はありません。コンパスがMagneicなのは当たり前なので(ジャイロコンパスは別ですよ)、なぜLensaticを落としてMagneticとしたのか?分かりません。Lensaticの方が、それ以前のコンパスで採用されていたPrismaticに替わる改良版であることを如実に語るのであり、分かり切ってるMagneticを入れてなぜLensaticを落とすのか。ネットを覗いてみましたが、「Lensatic compass」の方が「Magnetic compass」よりも多く引っ掛かってくる印象ですし、謎です。「FSN(Federal Stock Number)」は6605-846-7618。下側に「MFD.(製造者)」として「JAY BEE CORP. SUB.(subsidiary) OF STOCKER & YALE INC. WALTHAM, MASS.」と、マサチューセッツ州ウォルサムのStocker & Yale Inc.社の子会社Jay Bee Corporation社製と謳っております。DA23-195-AMC-00972(T) のDAナンバー、「12-1966」の契約年月表示が続きます。

↓裏側です。放射性物質(Radioactive Materials)マーク、「AEC LICENSE NO.34-1466-2」はARMY ENVIRONMENTAL CENTER(敢えて訳せば「陸軍環境センター」)のライセンス番号表示。「CONTAINS 75 MC RADIOACTIVE H3(放射性物質三重水素(トリチウム)を75μC(マイクロ・キュリー)含む。」、「DO NOT OPEN(開けるな)」、「DISPOSE OF PER T-O-00-110N-2(Technical Order 00-110N-2に従って廃棄すべし)」、「IF FOUND RETURN TO MILITARY AUTHORITY(拾ったら軍当局へ返還すべし)」との表記。因みに「μC(マイクロ・キュリー)という単位は1974年からはBq(ベクレル)という単位で表されます。1C=370億Bqなので1μC=37,000Bq、つまり75μC=277万5千Bqという事になります(合ってますよね?…)。軍モノとしては珍しく裏蓋を留めるのにプラス螺子が使われてます。塗装が剥げている様子が無いので未開封だと思います。

↓側面から。カバー(上蓋)とベースに挟まれた黒い部分はベゼル・リングです。

↓反対側です。上下の目盛と数字は物差しになります。また後で触れます。

↓カバーを開きます。

↓この状態が「Compass to eye(cheek)」用法での通常の使用状態です。なお、カバーを開いてレンズ・リーフを開くと、それまで使用時外の故障を防ぐために方位磁針とダイヤルが上方へ持ち上げられて固定されていたのが解放され、自由に動き出します。

↓レンズのあるサイティング・スロット(照門)とカバーのサイティング・ワイヤー(照星)と対象物が照準線上に合わさった時、レンズを通してダイヤル上の目盛を正確に読みます。銃のサイティングと同じ要領です。もっと簡易な使用法として、カバーを180度フルに開いてサイティング・ワイヤーを使わずに胸のあたりで保持して使う「Centerhold」用法があります。最後にお見せします米海兵隊学校(Marine Corps Institute)1983年8月発行MCIO P1550.14D Essential Subjectsにはこちらの方法しか掲載されていません。

↓横から見るとこんな感じです。

↓ベゼルはこの小さいストッパー・スプリングがそのノッチに嵌ってて回すとクリックします。1クリックが3アジマス(3°)です。

↓ベゼルの裏側に矢印と点が、磁針にくっ付いて回転するスケールには北を指す▲とWとEとがそれぞれトリチウムを含む夜光塗料で表されています。ベゼル裏側が若干曇っています。分解して綺麗にしようかと思い始めてもうカレコレ十有余年…。

↓このようにカバーを全開にしますと25,000分の1のスケールが出来あがりまして、25000分の1の地図上に置けば距離を測ることが出来ます。目盛の左端が「0」で、1,000で1km、2,000で2km...という事になります。1970年頃以降の製造分からは50,000分の1に縮尺が変更されました。

↓カバーの裏面です。サイティング・ワイヤーの両端が留まってる箇所にも蛍光塗料が塗られていて、夜間などワイヤーが見難い際のサイティングを助けます。スリットの直ぐ上の「67-12-45-18」は製造ロットか何かの番号だと思います。

↓少し時代が下りますが米海兵隊学校(Marine Corps Institute)1983年8月発行MCIO P1550.14D Essential Subjectsから抜粋です。色んなマニュアルで同じような図が出てきますが、各パーツの表記には若干揺れがあります。

今回は以上です。

現在市場では時代物の実物コンパスの出物はあまり無いようです。私が入手したのはかなり昔、もう15、6年前くらいだったと思います。WW2時代のレンザティック・コンパスを入手していて、ヴェトナム戦装備を後から蒐集し始めましたので、じゃあコンパスもヴェトナム戦時のモノを手に入れないとなぁとの思いでした。WW2レンザティック・コンパスの記事でも書いてますが、我が家では節分の日に巻き寿司を丸かぶりする時、部屋の中で恵方はどの方向なのかを確認するのに役立っております。

それでは今回はこの辺で失礼いたします。また2週間後にお会いしましょう。さようなら。

タグ :M-1950 レンザティック・コンパスレンザティック・コンパスマグネティック・コンパスlensatic compassmagnetic compassM-1950 lensatic compassM1950 compass