2021年10月17日

U.S. M1936ピストル・ベルト②(M1936 Pistol or Revolver Belt Vol.2)

みなさん、こんにちは。

当地大阪の今朝の最低気温は17℃で、先々週の日曜日には一旦最低気温が16℃となって秋の到来を感じましたが、その後再び季節外れの真夏日が続き、10月の真夏日の日数が過去最高を記録しまして、秋が来るんじゃなかったのか?と思ってましたら昨日の最低気温が17℃で、やっと本当に秋がやって来たことを実感しました。明日の朝にはさらにグッと下がって最低気温が12℃になるらしいです。たった一日で物凄い気温差です。

内閣発足10日での衆議院解散でセンセイ達は地元選挙区へ戻ってまた美辞麗句の絶叫を始めます。投票は31日です。主張をよく聴いてじっくり吟味しましょうか。

さて今回お送りいたしますのは私のコレクションの中枢であるWW2US陸軍歩兵装備で近時入手したモノ(recent acquisitions)です。もう6年以上も前の過去記事「M1936 ピストル・ベルト(M1936 PISTOL OR REVOLVER BELT)」などで同アイテムをご紹介したことはあるのですが、今般別個体を入手したのと、少し前にQMC(Quartermaster Corps:補給部)公式ドローイングも入手できましたことから、そこからの図面も参照しながらお送りします。

↓はい、制式名称「M1936ピストル又はリヴォルヴァー・ベルト(Belt, Pistol or Revolver, M-1936)です。タイトルでは字数制限の関係で「M1936ピストル・ベルト」としました。世間一般でもこれで十分通じますのでそれでもいいんですが、本来はオートマチック・ピストルであるM1911(A1)ガバメント拳銃のみならず、回転式拳銃(リヴォルヴァー)であるM-1917もその吊り下げる対象でしたので、正しくは「ピストル・又は(or)・リヴォルヴァー」です。今般入手した個体はODシェード#3いわゆるカーキ色の程度「良品」くらいのモノです。サバゲに着けて行っても「新兵さん」にはならずに済みます。

↓反対側です。真ん中辺に黒っぽくなってる部分があります。実はもっと酷かったのですが、手洗いしてここまでになりました。

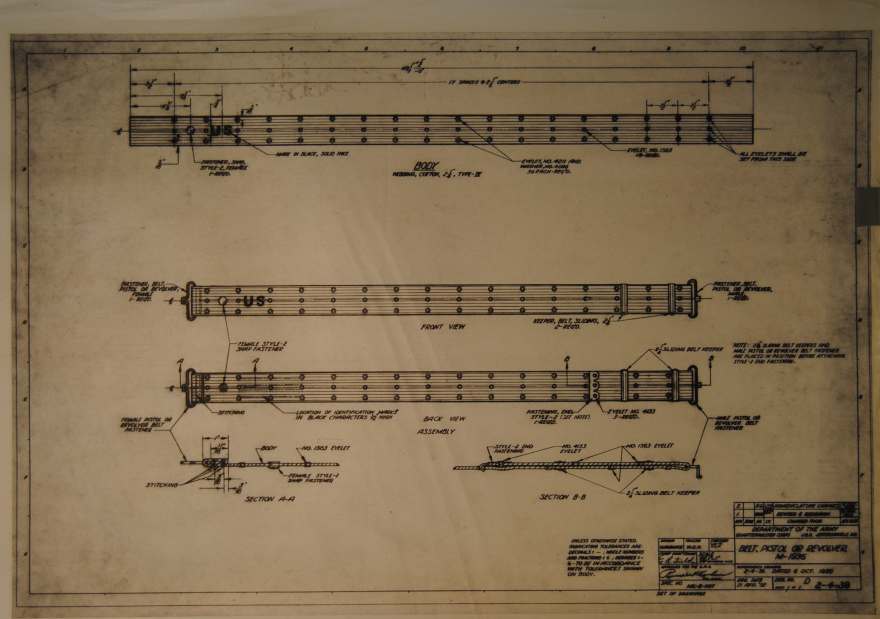

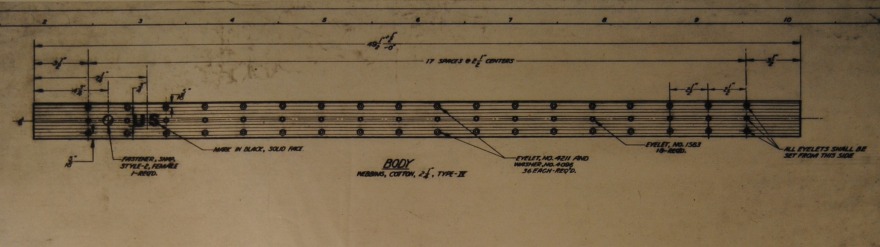

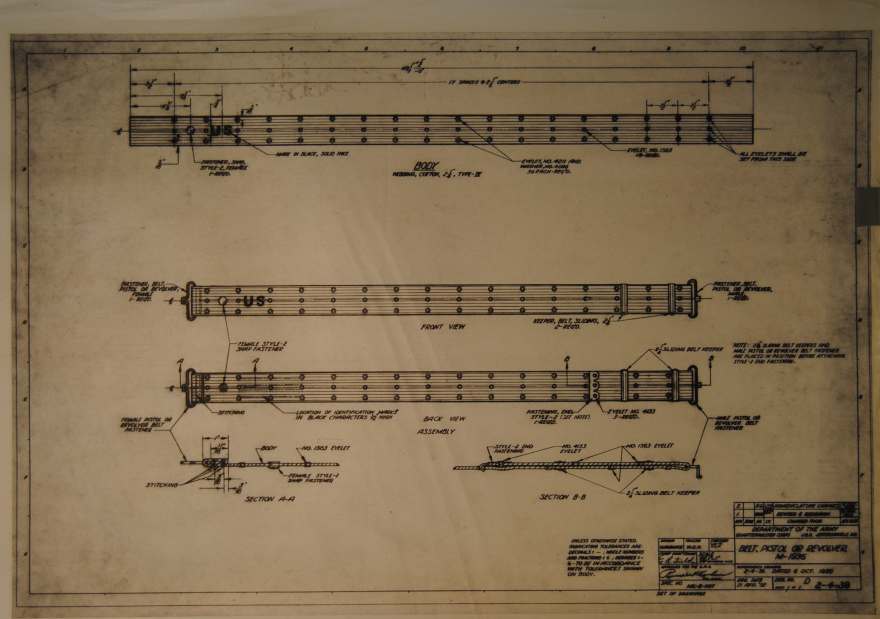

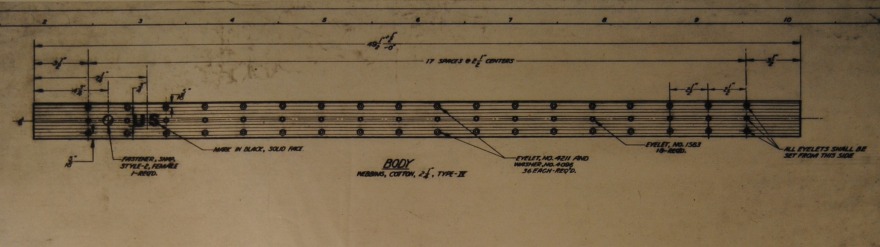

↓前述のQMCの公式図面です。1952年4月22日付、原図の日付は1950年10月6日ですのでWW2からは5年+2年後のモノですが、WW2中からの部材等の名称改称等に限られていますので、「作り」の上での大きな変更はありません。

↓スライド・キーパーやファスナー(バックル)を取り付ける前の状態です。ベルト本体の規格、アイレット(ハトメ)、マガジン・ポケットを取り付けるためのスナップ・ファスナーの規格、位置、及び「US」スタンプの字体・位置などが定められています。ベルト本体が「タイプ4の、幅2.25インチ(5.72cm)のコットン・ウェビング」であり、アイレットの水平方向の間隔は2.5インチ(6.35cm)で、18個並んでいる…等の事がしっかり分かります。

↓プロパティ表示の「U.S.」とスナップ・ファスナー(♀)部分の拡大です。上の図面では「US」と、アポストロフィーが無いのに対し、WW2中のモノは一部の例外があるものの、殆どがアポストロフィー有りの「U.S.」です。

↓その裏側です。スナップ・ファスナー(♀)の裏側と、その上の製造者名と製造年のスタンプです。

↓拡大しました。スタンプは掠れて判読が困難です。画像では殆ど読み取れませんが、現物を観察すると多分「S. FROEHLICH CO.」ではないかなと思っています。既に保有している「S. FROEHLICH CO.」製造モノとフォントの大きさや幅、上下の高さが酷似しているからです。製造年はちょっと読めません。スナップ・ファスナー内側には製造者「UNITED CARR」の刻印があります。

↓また図面を。「LOCATION OF IDENTIFICATION MARKS IN BLACK CHARACTERS IN 1/2" HIGH(高さ1/2インチ(1.27cm)の黒字での識別マークの位置)」とされるところには、WW2後は製造者名や製造年に加えて制式名称、ストック・ナンバー等がスタンプされるようになりました。WW2では上の画像のようにスタンプの位置は少し異なり、スナップ・ファスナー周辺に製造者名と製造年がスタンプされていました。

↓フロントのバックルです。図面では「ファスナー(FASTENER)」と記されています。この個体は他の金具も含めて全て真鍮製です。なので恐らく、まだ潤沢に真鍮をバンバン使うことが出来ていた1942年から1943年頃の製造だと思われます。その後真鍮の節約のために亜鉛合金が代用され、WW2終結後また潤沢に真鍮がバンバン使われ出します。

↓着用した時に人体右側に来る方でサイズを調整する作りです。オス(♂)バックルから折り返してきたベルトの末端の金具(図面では「END FASTENING」との表記)の鉤爪を任意の位置のベルト中央部の径の小さいアイレット(ハトメ)(これも図面では「No.1563 EYELET」と云うそうです。)に引っ掛けてベルト全体の長さを調整します。この折り返し部分には「SLIDING BELT KEEPER」が2つ備えられています。これは折り返し部分の外側のベルトにダブル・フック・ワイヤー・ハンガー式の装備品を吊り下げた時に、その重量で外側のベルトだけが下へずり下がってしまわないように外側のベルトと内側のベルトをしっかり束ねて「一本のベルト」にする役割を果たします。また、サイズ調整した鉤爪を外れ難くする働きもあります。

↓この個体のスライディング・ベルト・キーパーは一枚の細い真鍮板をプレスして曲げて、合わせ目をロウ付けして作られています。

ロウ付けでなく、板の末端部分に鉤爪とそれを通す孔を備えて折り返して固定するパターンもWW2後期に出現します。先ほどの図面ではそのパターンのモノが描かれています。上の画像のモノよりももっと薄い真鍮板を用い、プレス加工でリブを作ることにより強度の増強が図られています。冒頭でご紹介しました過去記事「M1936 ピストル・ベルト(M1936 PISTOL OR REVOLVER BELT)」の中段以降をご参照ください。

はい。決して同じモノの2番煎じとのそしりを受けないようにとお届けいたしましたが、如何でしたでしょうか。

このWW2時のピストル・ベルトですが、この10年くらいの間枯渇していくのかと思いきや、結構オークションでもショップでも供給機会は多く、一時は程度によれば国内では1万円越えもチラホラ見られましたが、国内外を問わず8,000円程度もあれば十分良いモノを入手できる印象です。

また、レンド・リースによるソビエト軍(赤軍)向けのスタンプ無しデッド・ストックが巷にかなり大量に流通しておりまして、それはそれで歴史的遺物としてコレクションしてみたいとも思いますが、それに費やすならばまだその前に揃えたいモノがある…という事で、まだ入手しておりません。過去記事でも触れたことがありますが、このソビエト軍向けスタンプ無しデッド・ストックに近時適当に「U.S.」やメーカー名をスタンプして「WW2US実物デッド・ストック」として悪銭を掴もうとしているショップが沢山見受けられます。コレクションする際はご注意ください。

それでは今回はこの辺で失礼いたします。また2週間後衆議院議員選挙投票日当日にお会いしましょう。

当地大阪の今朝の最低気温は17℃で、先々週の日曜日には一旦最低気温が16℃となって秋の到来を感じましたが、その後再び季節外れの真夏日が続き、10月の真夏日の日数が過去最高を記録しまして、秋が来るんじゃなかったのか?と思ってましたら昨日の最低気温が17℃で、やっと本当に秋がやって来たことを実感しました。明日の朝にはさらにグッと下がって最低気温が12℃になるらしいです。たった一日で物凄い気温差です。

内閣発足10日での衆議院解散でセンセイ達は地元選挙区へ戻ってまた美辞麗句の絶叫を始めます。投票は31日です。主張をよく聴いてじっくり吟味しましょうか。

さて今回お送りいたしますのは私のコレクションの中枢であるWW2US陸軍歩兵装備で近時入手したモノ(recent acquisitions)です。もう6年以上も前の過去記事「M1936 ピストル・ベルト(M1936 PISTOL OR REVOLVER BELT)」などで同アイテムをご紹介したことはあるのですが、今般別個体を入手したのと、少し前にQMC(Quartermaster Corps:補給部)公式ドローイングも入手できましたことから、そこからの図面も参照しながらお送りします。

↓はい、制式名称「M1936ピストル又はリヴォルヴァー・ベルト(Belt, Pistol or Revolver, M-1936)です。タイトルでは字数制限の関係で「M1936ピストル・ベルト」としました。世間一般でもこれで十分通じますのでそれでもいいんですが、本来はオートマチック・ピストルであるM1911(A1)ガバメント拳銃のみならず、回転式拳銃(リヴォルヴァー)であるM-1917もその吊り下げる対象でしたので、正しくは「ピストル・又は(or)・リヴォルヴァー」です。今般入手した個体はODシェード#3いわゆるカーキ色の程度「良品」くらいのモノです。サバゲに着けて行っても「新兵さん」にはならずに済みます。

↓反対側です。真ん中辺に黒っぽくなってる部分があります。実はもっと酷かったのですが、手洗いしてここまでになりました。

↓前述のQMCの公式図面です。1952年4月22日付、原図の日付は1950年10月6日ですのでWW2からは5年+2年後のモノですが、WW2中からの部材等の名称改称等に限られていますので、「作り」の上での大きな変更はありません。

↓スライド・キーパーやファスナー(バックル)を取り付ける前の状態です。ベルト本体の規格、アイレット(ハトメ)、マガジン・ポケットを取り付けるためのスナップ・ファスナーの規格、位置、及び「US」スタンプの字体・位置などが定められています。ベルト本体が「タイプ4の、幅2.25インチ(5.72cm)のコットン・ウェビング」であり、アイレットの水平方向の間隔は2.5インチ(6.35cm)で、18個並んでいる…等の事がしっかり分かります。

↓プロパティ表示の「U.S.」とスナップ・ファスナー(♀)部分の拡大です。上の図面では「US」と、アポストロフィーが無いのに対し、WW2中のモノは一部の例外があるものの、殆どがアポストロフィー有りの「U.S.」です。

↓その裏側です。スナップ・ファスナー(♀)の裏側と、その上の製造者名と製造年のスタンプです。

↓拡大しました。スタンプは掠れて判読が困難です。画像では殆ど読み取れませんが、現物を観察すると多分「S. FROEHLICH CO.」ではないかなと思っています。既に保有している「S. FROEHLICH CO.」製造モノとフォントの大きさや幅、上下の高さが酷似しているからです。製造年はちょっと読めません。スナップ・ファスナー内側には製造者「UNITED CARR」の刻印があります。

↓また図面を。「LOCATION OF IDENTIFICATION MARKS IN BLACK CHARACTERS IN 1/2" HIGH(高さ1/2インチ(1.27cm)の黒字での識別マークの位置)」とされるところには、WW2後は製造者名や製造年に加えて制式名称、ストック・ナンバー等がスタンプされるようになりました。WW2では上の画像のようにスタンプの位置は少し異なり、スナップ・ファスナー周辺に製造者名と製造年がスタンプされていました。

↓フロントのバックルです。図面では「ファスナー(FASTENER)」と記されています。この個体は他の金具も含めて全て真鍮製です。なので恐らく、まだ潤沢に真鍮をバンバン使うことが出来ていた1942年から1943年頃の製造だと思われます。その後真鍮の節約のために亜鉛合金が代用され、WW2終結後また潤沢に真鍮がバンバン使われ出します。

↓着用した時に人体右側に来る方でサイズを調整する作りです。オス(♂)バックルから折り返してきたベルトの末端の金具(図面では「END FASTENING」との表記)の鉤爪を任意の位置のベルト中央部の径の小さいアイレット(ハトメ)(これも図面では「No.1563 EYELET」と云うそうです。)に引っ掛けてベルト全体の長さを調整します。この折り返し部分には「SLIDING BELT KEEPER」が2つ備えられています。これは折り返し部分の外側のベルトにダブル・フック・ワイヤー・ハンガー式の装備品を吊り下げた時に、その重量で外側のベルトだけが下へずり下がってしまわないように外側のベルトと内側のベルトをしっかり束ねて「一本のベルト」にする役割を果たします。また、サイズ調整した鉤爪を外れ難くする働きもあります。

↓この個体のスライディング・ベルト・キーパーは一枚の細い真鍮板をプレスして曲げて、合わせ目をロウ付けして作られています。

ロウ付けでなく、板の末端部分に鉤爪とそれを通す孔を備えて折り返して固定するパターンもWW2後期に出現します。先ほどの図面ではそのパターンのモノが描かれています。上の画像のモノよりももっと薄い真鍮板を用い、プレス加工でリブを作ることにより強度の増強が図られています。冒頭でご紹介しました過去記事「M1936 ピストル・ベルト(M1936 PISTOL OR REVOLVER BELT)」の中段以降をご参照ください。

はい。決して同じモノの2番煎じとのそしりを受けないようにとお届けいたしましたが、如何でしたでしょうか。

このWW2時のピストル・ベルトですが、この10年くらいの間枯渇していくのかと思いきや、結構オークションでもショップでも供給機会は多く、一時は程度によれば国内では1万円越えもチラホラ見られましたが、国内外を問わず8,000円程度もあれば十分良いモノを入手できる印象です。

また、レンド・リースによるソビエト軍(赤軍)向けのスタンプ無しデッド・ストックが巷にかなり大量に流通しておりまして、それはそれで歴史的遺物としてコレクションしてみたいとも思いますが、それに費やすならばまだその前に揃えたいモノがある…という事で、まだ入手しておりません。過去記事でも触れたことがありますが、このソビエト軍向けスタンプ無しデッド・ストックに近時適当に「U.S.」やメーカー名をスタンプして「WW2US実物デッド・ストック」として悪銭を掴もうとしているショップが沢山見受けられます。コレクションする際はご注意ください。

それでは今回はこの辺で失礼いたします。また2週間後衆議院議員選挙投票日当日にお会いしましょう。

タグ :M1936ピストル・ベルトM-1936ピストル・ベルトM1936 Pistol beltM1936 Pistol or revolver beltピストル・ベルトM1936ピストルベルトM1936M-1936

2015年04月12日

U.S. ピストルベルト30's~60's②(The evolution of U.S. pistol belts ②)

こんにちは。

近くの公園の桜は花びらが半分程残り、緑葉が萌えだしてきました。ここしばらく雨が続いたこともあり、結局花見には行きませんでした。残念です。

今日は統一地方選挙の第一ラウンドで、当地大阪も府議会議員、大阪市会議員、堺市議会議員の選挙がおこなわれています。私もこの後投票に参ります。定刻を1.5時間周っての投稿です。

さて今回は前回の続きです。WWⅡからVN戦で使用された米陸軍・海兵隊のピストル・ベルトについて見て参っております。

前回上記③の海兵隊用のベルト、M1961まで見ました。④から再開です。

↓④⑤はともに制式名称「Belt, Individual Equipment」、いわゆるM1956ピストル・ベルトです。制式名称としては「M1956」という語は入りませんが、このベルトはサスペンダーや弾薬パウチ等を含んだ「M-1956 Load-Carrying Equipment」の構成要素の一つなので、ベルト単体を指す際にM1956を付けて呼ばれるのは一般的ですし、実際「BELT, PISTOL, M1956」とベルトにスタンプされているのがほとんどです(前回記事で見た③の海兵隊用のM1961ベルトにも「Belt, Individual Equipment」とスタンプ表記されているためM1956ベルトと混同している方があるのも無理からぬ話です)。

FSNは8465-00-577-4925(サイズM)、DSAは1(もしくは100)-695-E-**(古いモノだとQM(CTM)4728-E-**)です。本個体ではスタンプはサイズ表記以外はすっかり消えてます。

↑④と⑤とはベルトのウェブの織り方に違いがあります。一般に④は「横織り(horizontal weave:水平織り)」、⑤は「縦織り(vertical weave:垂直織り)」と区別して呼ばれています。④が初めに製造され⑤が後に製造されたとするのが通説です。この「縦織り・横織り」は、前回見ました海兵隊用のM1961ベルトにも同様に存在します。私は「M1961の縦織り」は未だ持ってません。なお、縦織りも横織りもFSNは同じですので、単なる「ヴァージョン違い」ということになります。

↓④のM1956ベルトはそれまでのM1936ベルトや海兵隊用のM1961ベルト(③)とは違う新しいバックルが採り入れられました。

↑どちらもしっかり留まっている状態。画像向かって左側の雄ファスナーを右側の雌ファスナーへ嵌めるという単純な構造です。

↑上の③はベルトが撓(たわ)んでも雄ファスナーが雌ファスナーから抜けませんが、下の④は雄ファスナーの円い部分が小さく、雌ファスナーのベルトとの隙間の大きさよりも小さいので抜けやすいです。

↑③は雄ファスナーの頭が雌ファスナーの凹と同じ長方形なので、このように片方を90度回転させて長方形の形を合わせないと外せません。

↑この状態で解放状態です。

↑一方④では雄ファスナーの頭が丸くて小さいので、ベルトを捻らなくても・・・

↑この位置になるとスッと・・・、

↑外れます。

↑全景。この通り④と⑤の違いは縦織りか横織りかの違いだけです。

↑④の方にはサイズ表示「M」が残っています。他には何も見えません。

↑表側の「US」表示はWWⅡ以来の伝統です。⑤の方はほとんど消えかかっていますが僅かに残っています。

↓それぞれ拡大。

以上私が現在保有している範囲だけでの1930年代から1960年代までの各種ピストル・ベルトを見て参りました。

他にも下記のようなたくさんの「派生」モノがあります。

・M1936ピストル・ベルト(①②)に、通常のハトメと同じ間隔で雌スナップ・ボタンが設えられているモノ

・(M1956)ピストル・ベルト(④⑤)のバックルが「デイヴィス・バックル」という素早く外すことのできるバックル(クイック・リリース・バックル)に換装されたモノ

・⑤の後継たるナイロン製のモノ(M1967 Individual Equipment Belt(8465-935-6815 (サイズ:M))・・・などなど。

WWⅡ末期からVN戦まで、主力兵器・装備品の発展・変更に伴って実にさまざまな改変が制式モノに加えられ(ローカル、軍正式とも)、いろんなものが存在しています。全てを蒐集するのはちょっと困難です。財力が…。

今回の「U.S.ピストル・ベルト・30's~60's」はこれにて終わります。また今後新たに入手した際にはこちらに揚げたいと思います。

それでは、また・・・。

近くの公園の桜は花びらが半分程残り、緑葉が萌えだしてきました。ここしばらく雨が続いたこともあり、結局花見には行きませんでした。残念です。

今日は統一地方選挙の第一ラウンドで、当地大阪も府議会議員、大阪市会議員、堺市議会議員の選挙がおこなわれています。私もこの後投票に参ります。定刻を1.5時間周っての投稿です。

さて今回は前回の続きです。WWⅡからVN戦で使用された米陸軍・海兵隊のピストル・ベルトについて見て参っております。

前回上記③の海兵隊用のベルト、M1961まで見ました。④から再開です。

↓④⑤はともに制式名称「Belt, Individual Equipment」、いわゆるM1956ピストル・ベルトです。制式名称としては「M1956」という語は入りませんが、このベルトはサスペンダーや弾薬パウチ等を含んだ「M-1956 Load-Carrying Equipment」の構成要素の一つなので、ベルト単体を指す際にM1956を付けて呼ばれるのは一般的ですし、実際「BELT, PISTOL, M1956」とベルトにスタンプされているのがほとんどです(前回記事で見た③の海兵隊用のM1961ベルトにも「Belt, Individual Equipment」とスタンプ表記されているためM1956ベルトと混同している方があるのも無理からぬ話です)。

FSNは8465-00-577-4925(サイズM)、DSAは1(もしくは100)-695-E-**(古いモノだとQM(CTM)4728-E-**)です。本個体ではスタンプはサイズ表記以外はすっかり消えてます。

↑④と⑤とはベルトのウェブの織り方に違いがあります。一般に④は「横織り(horizontal weave:水平織り)」、⑤は「縦織り(vertical weave:垂直織り)」と区別して呼ばれています。④が初めに製造され⑤が後に製造されたとするのが通説です。この「縦織り・横織り」は、前回見ました海兵隊用のM1961ベルトにも同様に存在します。私は「M1961の縦織り」は未だ持ってません。なお、縦織りも横織りもFSNは同じですので、単なる「ヴァージョン違い」ということになります。

↓④のM1956ベルトはそれまでのM1936ベルトや海兵隊用のM1961ベルト(③)とは違う新しいバックルが採り入れられました。

↑どちらもしっかり留まっている状態。画像向かって左側の雄ファスナーを右側の雌ファスナーへ嵌めるという単純な構造です。

↑上の③はベルトが撓(たわ)んでも雄ファスナーが雌ファスナーから抜けませんが、下の④は雄ファスナーの円い部分が小さく、雌ファスナーのベルトとの隙間の大きさよりも小さいので抜けやすいです。

↑③は雄ファスナーの頭が雌ファスナーの凹と同じ長方形なので、このように片方を90度回転させて長方形の形を合わせないと外せません。

↑この状態で解放状態です。

↑一方④では雄ファスナーの頭が丸くて小さいので、ベルトを捻らなくても・・・

↑この位置になるとスッと・・・、

↑外れます。

↑全景。この通り④と⑤の違いは縦織りか横織りかの違いだけです。

↑④の方にはサイズ表示「M」が残っています。他には何も見えません。

↑表側の「US」表示はWWⅡ以来の伝統です。⑤の方はほとんど消えかかっていますが僅かに残っています。

↓それぞれ拡大。

以上私が現在保有している範囲だけでの1930年代から1960年代までの各種ピストル・ベルトを見て参りました。

他にも下記のようなたくさんの「派生」モノがあります。

・M1936ピストル・ベルト(①②)に、通常のハトメと同じ間隔で雌スナップ・ボタンが設えられているモノ

・(M1956)ピストル・ベルト(④⑤)のバックルが「デイヴィス・バックル」という素早く外すことのできるバックル(クイック・リリース・バックル)に換装されたモノ

・⑤の後継たるナイロン製のモノ(M1967 Individual Equipment Belt(8465-935-6815 (サイズ:M))・・・などなど。

WWⅡ末期からVN戦まで、主力兵器・装備品の発展・変更に伴って実にさまざまな改変が制式モノに加えられ(ローカル、軍正式とも)、いろんなものが存在しています。全てを蒐集するのはちょっと困難です。財力が…。

今回の「U.S.ピストル・ベルト・30's~60's」はこれにて終わります。また今後新たに入手した際にはこちらに揚げたいと思います。

それでは、また・・・。

2015年03月29日

U.S.ピストル・ベルト・30's~60's(The evolution of U.S. pistol belts)

こんにちは。

近所の公園の桜に、ほんの少し花が付きました。春ですね。

花見にはまだ早いですが、心が逸ります。でも今朝からしとしとと雨が降っております。定刻を2時間ばかり過ぎての投稿です。

さて、今回は1930年代から1960年代頃までU.S.陸軍及び海兵隊が使用したピストル・ベルト(正式な名称は変化していますが)を採り上げます。

前々回の記事「M1936 ピストル・ベルト(M1936 PISTOL OR REVOLVER BELT)」ではタイトル通りM1936ピストル・ベルトに特化してお送りしましたが、今回はそれ以降のピストル・ベルトを幾つかご覧いただきます。

↓まず、これをご覧ください。一見すると同じように見えます。↓

いちいち「〇番目」というのは分かりにくいので、番号を付けました。↓

上2つ①②はM1936ピストル・ベルト(Belt, Pistol or revolver, M1936)、③は海兵隊用の通称M1961ベルト(Belt, Individual Equipment)、④⑤は通称M1956ベルト(Belt, Individual equipment, M-1956 )です。以下順番に見ていきましょう。

↓まず①②③です。

①と②はM1936の単なる色目違いです。前々回の記事「M1936 ピストル・ベルト(M1936 PISTOL OR REVOLVER BELT)」をご覧ください。

③は、そのM1936に1つだけ設けられていたマガジン・ポケット連結用のスナップ・ボタンをもっと沢山設けただけのモノと言ってもよい通称「M1961」個人装備ベルトです。あとで触れますが、これは海兵隊(Marine Corps)が主力ライフルを陸軍同様M1(ガランド)からM14へ変更するにあたって陸軍とは全く別のマガジン・ポケットを開発するのに併行して、海兵隊用に開発されたものです。

↓②(M1936)と③(M1961)ではマガジン・ポケット連結用のスナップ・ボタンの数以外は「US」スタンプも同じです。

↓ベルトの長さを調節するための「折り返し」が、身につけた時に右側のみである点も同じです。

↓細かいことを言えば、「折り返し」の部分の「スライド・キーパー」の形状が改良されています。

↓「折り返し」部分の拡大です。

折り返して末端のサイズ調節ワイヤー・フックをベルトの中段に設けてある小さいハトメ穴に引っ掛けてベルト長を調節する仕組みはWWⅠ以来の伝統です。

↓もう少し拡大しました。

ベルト・キーパーの形状の違いがお解りいただけますでしょうか?上の旧型のモノはハトメを越えて動かそうとするときは少々タイトなので「えいやっ」と気合を入れないとだめですが、下の新型のモノはハトメの出っ張りの分だけ凸に曲げてあるので楽にハトメ越えが出来ます。

↓表から見たサイズ調節ワイヤー・フック。

↓ベルト内側のスタンプ。装着した時に左側に来る方の内側にありますので、バックルが画像右側にくるようにした方が見た感じがしっくりくる筈なんですが、スタンプが天地逆さまに施されているので、このようにしました。

↓まず②M1936を拡大。

「BELT PISTOL (ハトメを一つ越えて)REVOLVER M1936」、2段目にストック・ナンバー「74-B-265」。雌スナップボタンの下は、2段に分かれてメーカー名がスタンプされていると思います。その右側、ハトメを超えたところに多分「6 OCT 19**」との製造契約日のスタンプが施されているのではと思われますが、判然としません。手書きの文字は所有者個人名だと思います。

↓③「M1961」の拡大。

1段目「BELT, INDIVIDUAL EQUIPMENT」は制式名称。

2段目の「DSA100-67-C-1041」は、Diffence Supply Agency(国防供給庁とでも訳しましょうか)で定める管理番号です。DSAは1962年1月から合衆国軍への衣服・食糧・装備の調達任務を担っていた官庁です。なおDSAは1977年1月にDLA(Defense Logistics Agency(国防補給庁あるいは国防兵站庁とでも訳しましょうか) )と公式に名称が変更されます。

3段目「8465-823-6937」はFSNです。FSNとは「Federal Stock Number(連邦備品番号)」のことで、1953年から1974年まで用いられた11桁のコードです。政府所管の物品一つひとつに付与される管理番号です。

右端にやや大きく「M」とサイズ表記。Mはウェストが30インチ(約76cm)以下の人向けです。なお、これは着膨れした時も想定しての設定なので、Mだからと言って、例えばウェストが80cmの人だと装着できないという訳ではありません。目いっぱい長く調節した時は105cm位の腹回りまでは対応できます。その下の「-2-」は、恐らくメーカーのロット番号の類だと思います。

↓海兵隊用のM14小銃マガジン・ポケット(POCKET, AMMUNITION MAGAZINE, M14 RIFLE)を取り付けてみました。

↓マガジン・ポケットはこの様に裏側がループ構造になっていて、ループの内側に設えられた雄スナップをベルトの雌スナップに嵌めて連結します。因みにこのマガジン・ポケットにはご覧の通りループが上下2段に設えられています。どちらに通してもベルトに連結できます。兵士個人の体格に応じて、ポケットの上下位置を定めるのに有益です。

↓ベルトの隣り合う雌スナップに合わせてマガジン・ポケットを連結しますと、

この様にぴったり2つが密着します。

↓表側。ワイヤー・フックにより銃剣や手榴弾携行ケースなどを腰にぶら下げるには、ベルトの下列のハトメ穴がポケットで塞がっていてもマガジン・ポケットの下部に設けられたハトメ穴を使えるので問題は無いですが、サスペンダーでベルトを吊ろうとする場合には、このようにベルトの上部のハトメ穴がポケットにかなり邪魔されます。スナップ1つおきにポケットを装着するといいですね。

↓もう一つ「うーん」と思うのがこれです。

サイズ調整側(人体右側)へマガジン・ポケットを装着するには、スナップを活用しようと思えば、このようにスライド・キーパーをずらしてサイズ調整フックを外してポケットのループを通し・・・、

↓裏から覆い被せるようにして

再びフックを掛けなくてはなりません。もしくは・・・、

↓スナップを無視して単純にループにベルトを通すことになります。

↓こんな具合です。

↓M14ライフル用マガジン・ポケットだけでなく、雄スナップを擁するマガジン・ポケットであれば何でもスナップに連結できます。

例えばこのようにM1カービン用マガジン・ポケットであれば隣同士のクリアランスの関係で、やはりスナップ1つおきでないと装着できません。

↓余談ですが、この画像のように雌スナップにはバリエーションがあります。

③は楯状火山型で真ん中に穴が空いています。③´のモノは準フラット・穴空き型。あと、①②のような完全ドーム型のスナップを擁しているタイプのモノもあります。

↓③の拡大。

↓③´の拡大。

メーカーは著名な「RAU FASTENER CO」。

すみません。④⑤まで一気にとも思いましたが、長くなりますのでこの辺で一旦終わり、次回④⑤について触れたいと思います。

それでは次回また・・・。

近所の公園の桜に、ほんの少し花が付きました。春ですね。

花見にはまだ早いですが、心が逸ります。でも今朝からしとしとと雨が降っております。定刻を2時間ばかり過ぎての投稿です。

さて、今回は1930年代から1960年代頃までU.S.陸軍及び海兵隊が使用したピストル・ベルト(正式な名称は変化していますが)を採り上げます。

前々回の記事「M1936 ピストル・ベルト(M1936 PISTOL OR REVOLVER BELT)」ではタイトル通りM1936ピストル・ベルトに特化してお送りしましたが、今回はそれ以降のピストル・ベルトを幾つかご覧いただきます。

↓まず、これをご覧ください。一見すると同じように見えます。↓

いちいち「〇番目」というのは分かりにくいので、番号を付けました。↓

上2つ①②はM1936ピストル・ベルト(Belt, Pistol or revolver, M1936)、③は海兵隊用の通称M1961ベルト(Belt, Individual Equipment)、④⑤は通称M1956ベルト(Belt, Individual equipment, M-1956 )です。以下順番に見ていきましょう。

↓まず①②③です。

①と②はM1936の単なる色目違いです。前々回の記事「M1936 ピストル・ベルト(M1936 PISTOL OR REVOLVER BELT)」をご覧ください。

③は、そのM1936に1つだけ設けられていたマガジン・ポケット連結用のスナップ・ボタンをもっと沢山設けただけのモノと言ってもよい通称「M1961」個人装備ベルトです。あとで触れますが、これは海兵隊(Marine Corps)が主力ライフルを陸軍同様M1(ガランド)からM14へ変更するにあたって陸軍とは全く別のマガジン・ポケットを開発するのに併行して、海兵隊用に開発されたものです。

↓②(M1936)と③(M1961)ではマガジン・ポケット連結用のスナップ・ボタンの数以外は「US」スタンプも同じです。

↓ベルトの長さを調節するための「折り返し」が、身につけた時に右側のみである点も同じです。

↓細かいことを言えば、「折り返し」の部分の「スライド・キーパー」の形状が改良されています。

↓「折り返し」部分の拡大です。

折り返して末端のサイズ調節ワイヤー・フックをベルトの中段に設けてある小さいハトメ穴に引っ掛けてベルト長を調節する仕組みはWWⅠ以来の伝統です。

↓もう少し拡大しました。

ベルト・キーパーの形状の違いがお解りいただけますでしょうか?上の旧型のモノはハトメを越えて動かそうとするときは少々タイトなので「えいやっ」と気合を入れないとだめですが、下の新型のモノはハトメの出っ張りの分だけ凸に曲げてあるので楽にハトメ越えが出来ます。

↓表から見たサイズ調節ワイヤー・フック。

↓ベルト内側のスタンプ。装着した時に左側に来る方の内側にありますので、バックルが画像右側にくるようにした方が見た感じがしっくりくる筈なんですが、スタンプが天地逆さまに施されているので、このようにしました。

↓まず②M1936を拡大。

「BELT PISTOL (ハトメを一つ越えて)REVOLVER M1936」、2段目にストック・ナンバー「74-B-265」。雌スナップボタンの下は、2段に分かれてメーカー名がスタンプされていると思います。その右側、ハトメを超えたところに多分「6 OCT 19**」との製造契約日のスタンプが施されているのではと思われますが、判然としません。手書きの文字は所有者個人名だと思います。

↓③「M1961」の拡大。

1段目「BELT, INDIVIDUAL EQUIPMENT」は制式名称。

2段目の「DSA100-67-C-1041」は、Diffence Supply Agency(国防供給庁とでも訳しましょうか)で定める管理番号です。DSAは1962年1月から合衆国軍への衣服・食糧・装備の調達任務を担っていた官庁です。なおDSAは1977年1月にDLA(Defense Logistics Agency(国防補給庁あるいは国防兵站庁とでも訳しましょうか) )と公式に名称が変更されます。

3段目「8465-823-6937」はFSNです。FSNとは「Federal Stock Number(連邦備品番号)」のことで、1953年から1974年まで用いられた11桁のコードです。政府所管の物品一つひとつに付与される管理番号です。

右端にやや大きく「M」とサイズ表記。Mはウェストが30インチ(約76cm)以下の人向けです。なお、これは着膨れした時も想定しての設定なので、Mだからと言って、例えばウェストが80cmの人だと装着できないという訳ではありません。目いっぱい長く調節した時は105cm位の腹回りまでは対応できます。その下の「-2-」は、恐らくメーカーのロット番号の類だと思います。

↓海兵隊用のM14小銃マガジン・ポケット(POCKET, AMMUNITION MAGAZINE, M14 RIFLE)を取り付けてみました。

↓マガジン・ポケットはこの様に裏側がループ構造になっていて、ループの内側に設えられた雄スナップをベルトの雌スナップに嵌めて連結します。因みにこのマガジン・ポケットにはご覧の通りループが上下2段に設えられています。どちらに通してもベルトに連結できます。兵士個人の体格に応じて、ポケットの上下位置を定めるのに有益です。

↓ベルトの隣り合う雌スナップに合わせてマガジン・ポケットを連結しますと、

この様にぴったり2つが密着します。

↓表側。ワイヤー・フックにより銃剣や手榴弾携行ケースなどを腰にぶら下げるには、ベルトの下列のハトメ穴がポケットで塞がっていてもマガジン・ポケットの下部に設けられたハトメ穴を使えるので問題は無いですが、サスペンダーでベルトを吊ろうとする場合には、このようにベルトの上部のハトメ穴がポケットにかなり邪魔されます。スナップ1つおきにポケットを装着するといいですね。

↓もう一つ「うーん」と思うのがこれです。

サイズ調整側(人体右側)へマガジン・ポケットを装着するには、スナップを活用しようと思えば、このようにスライド・キーパーをずらしてサイズ調整フックを外してポケットのループを通し・・・、

↓裏から覆い被せるようにして

再びフックを掛けなくてはなりません。もしくは・・・、

↓スナップを無視して単純にループにベルトを通すことになります。

↓こんな具合です。

↓M14ライフル用マガジン・ポケットだけでなく、雄スナップを擁するマガジン・ポケットであれば何でもスナップに連結できます。

例えばこのようにM1カービン用マガジン・ポケットであれば隣同士のクリアランスの関係で、やはりスナップ1つおきでないと装着できません。

↓余談ですが、この画像のように雌スナップにはバリエーションがあります。

③は楯状火山型で真ん中に穴が空いています。③´のモノは準フラット・穴空き型。あと、①②のような完全ドーム型のスナップを擁しているタイプのモノもあります。

↓③の拡大。

↓③´の拡大。

メーカーは著名な「RAU FASTENER CO」。

すみません。④⑤まで一気にとも思いましたが、長くなりますのでこの辺で一旦終わり、次回④⑤について触れたいと思います。

それでは次回また・・・。

2015年03月01日

M1936 ピストル・ベルト(M1936 PISTOL OR REVOLVER BELT)

こんにちは。

2月があっという間に過ぎ去り、もう3月です。3月とは言え、雨が冷たく降る大阪から定刻を少し過ぎてお送りします。

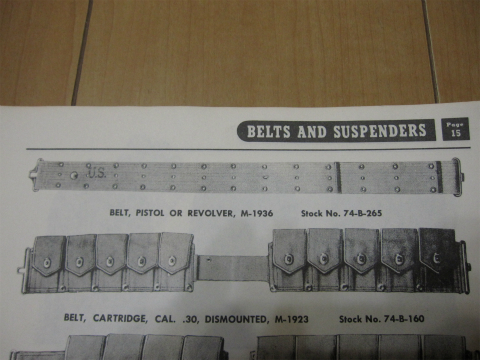

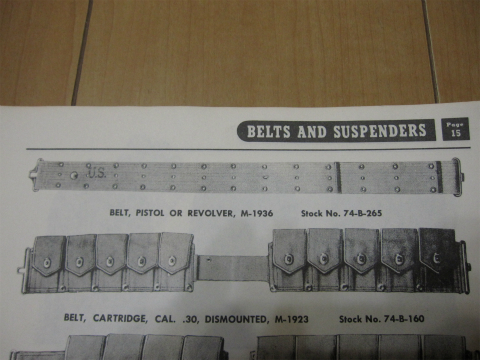

今回は私のメイン蒐集対象であるWWⅡ米陸軍歩兵装備から、M1936ピストル・オア・リヴォルヴァ・ベルト(制式名称:Belt, Pistol or Revolver, M1936(ストック・ナンバー74-B-265)、以下「M1936ピストル・ベルト」とします)を採り上げます。

一般の歩兵はM1923 dismounted Cal..30 cartridge belt(M1923 カートリッジ・ベルト)を用いていましたが、M1ライフル・M1903ライフルを持たない者、つまりカービン銃とピストルで武装する将校や、兵・下士官でもサンダース軍曹のようにライフル銃ではなくカービン銃やサブマシンガンで武装する者、あるいは医療部隊兵(Medics)などがこのベルトを用いておりました。

実は前回の投稿で少し触れましたが、ある方(Oさん)から次のような質問メールを頂戴していたのでした。

「US M1936ピストルベルト・・・1936という割には、1940年以前の年号スタンプのある物は見たことがありませんが、M1912の在庫が大量にあって、生産・支給がスタートしたのは1941年からということなのでしょうか??」

そこで、私のコレクションを調べたところ、スタンプがかすれたりフェードアウトしていて見辛くなっており、1936~1939年製のものであるといえる個体がありませんでした。おそらくOさんのおっしゃる通り、本格的な量産が始まったのは1941年頃だったからだと私も推測します。1941年の参戦前は、正規軍・州兵(ナショナルガード)の数も参戦後に比べるとまだその数は格段に少なく、M1936ピストル・ベルトの前身であるM1912の在庫量で十分賄えていたと思われます。1936年から1940年頃のスタンプを持つM1936ピストル・ベルトは、その間全く製造されていないというのも変ですから、存在するとは思われますが、その数はとても少ないのではないかと思います。実際今もネットで1940年以前のスタンプを持つM1936ピストル・ベルトを探してみましたが見つけられませんでした。

さきほど「M1936ピストル・ベルトの前身であるM1912」と書きましたが、それらの大きな違いはバックルが容易に外れないような若干の改良が加えられた程度です。ピストルベルトに限らず、特に著しい支障が無ければ在庫品をそのまま無くなるまで使い続けるのは米陸軍では普通に行われていましたので、M1936が制式化されるや否や直ちにM1912の使用・支給が止まったのではなく、M1936が生産・支給されながらも、M1912もその在庫が無くなるまでは支給され続けられていたと考えられます。多くの場合、新制式モノが出ると旧式モノは「Limited Standard(限定採用)」とされ「to be issued until exhausted(在庫が尽きるまで支給される)」として無駄なく利用されました。そのような理由で1940年以前のスタンプを持つ個体はとても少なく、貴重であるという結論に至りました。Oさん、メール有難うございました。

↓前置きが長くなりましたのでもう一度。

M1936ピストル・ベルトの一例です。色目以外はほとんど同じですが(当然といえば当然ですが)細かく見ると差異があります。

一番上はODシェード#7(いわゆるOD色)、2、3、4番目はODシェード#3(いわゆるカーキ色)のモノです。

また、バックルは、一番上と2番目のモノは真鍮製、3、4番目のモノは亜鉛合金製です。他の装備品にも共通しますが、大戦中半になると真鍮は貴重品になり、亜鉛合金などに代替されるようになりました。

↓バックルを外して拡げました。メーカー等のスタンプは大体この辺りに施されます。

以下、順に見ていきましょう。

↓まず一番上のモノ。あれ?文字が上下逆さまです。

画像を上下ひっくり返しました↓

↑雌スナップボタンの上に制式名称である「BELT PISTOL (ハトメを一つ越えて)REVOLVER M1936」、2段目にストック・ナンバー「74-B-265」。雌スナップボタンの下は、恐らくメーカー名が2段に分けてスタンプされているのだと思われます。その右側、ハトメを超えたところに多分「6 OCT 19**」との製造年月スタンプが施されているのではと思われますが、判然としません。手書きの文字は使用者「C.W.RUSSELL」(?)の個人名だと思います。私はこの個体はWWⅡ時の製造ではないと考えています。形質・特徴はWWⅡ時と全く同じですが、メーカー名・製造年だけでなく、制式名称や製造月日、ストック・ナンバーまでもがスタンプされ始めるのは朝鮮戦争時ぐらいからだからです(製造年月だけであれば一次大戦以前にはスタンプがありました)。

↓2番目のモノ。

恐らく「S.F.CO.Inc」と省略しない「S. FROEHLICH Co., Inc.」だと思うのですが。雌スナップのすぐ上のスタンプは恐らく製造年を示していると思いますが判然としません。

↓3番目のモノ。「S.F.CO. Inc」「1942(1943?)」のスタンプ。

↓一番下のモノ。スタンプの類は全くフェードアウトしています。表の「U.S.」も微かに跡があるという程度です。

因みにこの個体は私がWWⅡUS装備品を蒐めだして間もない時に大阪のM.A.S.H.さんで破格で入手したモノです。ベルト・キーパーは一つは欠品、ハトメも一部欠損、全体的にクタクタで品質は低いものの、その頃の私の可処分所得(まだお小遣いしかありませんでした)で何とか買える金額でした(もう25年程も前、確か2,500円だったと記憶しています)。カーキ色のピストル・ベルトが手に入ってとても喜んでおりました。その頃はまだ、いわゆる「カーキ病(OD色よりもとにかくカーキ色のモノの方を強く求める偏執狂的症状をしめす疾病)」に囚われていました。

↓反対側、長さ調節側を見ていきます。まず4つまとめて。

一番上は「リブ付き真鍮板爪ロック」ベルト・キーパー。

2番目は「のっぺら真鍮板ろう付け」ベルト・キーパー。

3番目は「のっぺら鋼板爪ロック」ベルトキーパー。

4番目一番下は、画像で右側のグレイ色の方は「のっぺら鋼板爪ロック」、左側のは「リブ付き鋼板爪ロック」。「」内は私個人の勝手な命名です。

↓まず一番目のモノ。先ほどこの個体が「朝鮮戦争時のモノ」と申しました幾つかの根拠の別の一つでもあるのですが、ベルト・キーパー、長さ調節用の「ベルト末端被せ金具」、バックルとも潤沢に真鍮が用いられています。大戦終了後再び物資が豊富に使えるような時代になったからです。

↓「リブ付き真鍮板爪ロック」ベルト・キーパーの拡大。リブの有無と材質のほかは3番目のモノのキーパーと同じ「爪ロック」です。

↓2番目のモノ。ベルト・キーパーが「のっぺら真鍮板ろう付け」で、長さ調節用の「ベルト末端被せ金具」も真鍮製であることから、まだ真鍮を贅沢に使えていた大戦初期の製造だと思われます。

↓3番目のモノ。「のっぺら鋼板爪ロック」ベルトキーパーと鋼板製長さ調節用の「ベルト末端被せ金具」です。大戦中半には真鍮は貴重品になり、亜鉛合金や鋼などに代替されました。この辺はドイツ軍と同様ですね。

↑一番目のモノと同じロック方法です。穴に爪を通して反対側に折り返してプレスして固定。

↓4番目のモノ。左のキーパーは「のっぺら鋼板爪ロック」。右のキーパーは「リブ付き鋼板爪ロック」ですが、これは実は中田商店製のレプリカWWⅡODピストルベルトのキーパーを移植したものです。私がこの個体を入手した際左のキーパーしか残存していなかったので、外見を改善するつもりで移植したのですが、左のモノと全くマッチしていません。

長さ調節用の「ベルト末端被せ金具」は鋼板製。

最後になりますが、マガジン・パウチ固定用の雌スナップ・ボタンは私の蒐集品では全て真鍮でした。

以上見て参りましたが、物資の欠乏はアメリカにもあったという事を再認識することになりました今回の記事、いかがでしたでしょうか?

最近はeBayなどで「U.S.」スタンプの無い、Lend-Lease法に基づく「ソ連向けのM1936ピストル・ベルト」が大量に出回っているみたいですが、あまり人気は無いようですね。私は一つは手に入れてみたいなと思っています。入手の暁にはまたご紹介したいと思います。

それでは、また・・・。

2月があっという間に過ぎ去り、もう3月です。3月とは言え、雨が冷たく降る大阪から定刻を少し過ぎてお送りします。

今回は私のメイン蒐集対象であるWWⅡ米陸軍歩兵装備から、M1936ピストル・オア・リヴォルヴァ・ベルト(制式名称:Belt, Pistol or Revolver, M1936(ストック・ナンバー74-B-265)、以下「M1936ピストル・ベルト」とします)を採り上げます。

一般の歩兵はM1923 dismounted Cal..30 cartridge belt(M1923 カートリッジ・ベルト)を用いていましたが、M1ライフル・M1903ライフルを持たない者、つまりカービン銃とピストルで武装する将校や、兵・下士官でもサンダース軍曹のようにライフル銃ではなくカービン銃やサブマシンガンで武装する者、あるいは医療部隊兵(Medics)などがこのベルトを用いておりました。

実は前回の投稿で少し触れましたが、ある方(Oさん)から次のような質問メールを頂戴していたのでした。

「US M1936ピストルベルト・・・1936という割には、1940年以前の年号スタンプのある物は見たことがありませんが、M1912の在庫が大量にあって、生産・支給がスタートしたのは1941年からということなのでしょうか??」

そこで、私のコレクションを調べたところ、スタンプがかすれたりフェードアウトしていて見辛くなっており、1936~1939年製のものであるといえる個体がありませんでした。おそらくOさんのおっしゃる通り、本格的な量産が始まったのは1941年頃だったからだと私も推測します。1941年の参戦前は、正規軍・州兵(ナショナルガード)の数も参戦後に比べるとまだその数は格段に少なく、M1936ピストル・ベルトの前身であるM1912の在庫量で十分賄えていたと思われます。1936年から1940年頃のスタンプを持つM1936ピストル・ベルトは、その間全く製造されていないというのも変ですから、存在するとは思われますが、その数はとても少ないのではないかと思います。実際今もネットで1940年以前のスタンプを持つM1936ピストル・ベルトを探してみましたが見つけられませんでした。

さきほど「M1936ピストル・ベルトの前身であるM1912」と書きましたが、それらの大きな違いはバックルが容易に外れないような若干の改良が加えられた程度です。ピストルベルトに限らず、特に著しい支障が無ければ在庫品をそのまま無くなるまで使い続けるのは米陸軍では普通に行われていましたので、M1936が制式化されるや否や直ちにM1912の使用・支給が止まったのではなく、M1936が生産・支給されながらも、M1912もその在庫が無くなるまでは支給され続けられていたと考えられます。多くの場合、新制式モノが出ると旧式モノは「Limited Standard(限定採用)」とされ「to be issued until exhausted(在庫が尽きるまで支給される)」として無駄なく利用されました。そのような理由で1940年以前のスタンプを持つ個体はとても少なく、貴重であるという結論に至りました。Oさん、メール有難うございました。

↓前置きが長くなりましたのでもう一度。

M1936ピストル・ベルトの一例です。色目以外はほとんど同じですが(当然といえば当然ですが)細かく見ると差異があります。

一番上はODシェード#7(いわゆるOD色)、2、3、4番目はODシェード#3(いわゆるカーキ色)のモノです。

また、バックルは、一番上と2番目のモノは真鍮製、3、4番目のモノは亜鉛合金製です。他の装備品にも共通しますが、大戦中半になると真鍮は貴重品になり、亜鉛合金などに代替されるようになりました。

↓バックルを外して拡げました。メーカー等のスタンプは大体この辺りに施されます。

以下、順に見ていきましょう。

↓まず一番上のモノ。あれ?文字が上下逆さまです。

画像を上下ひっくり返しました↓

↑雌スナップボタンの上に制式名称である「BELT PISTOL (ハトメを一つ越えて)REVOLVER M1936」、2段目にストック・ナンバー「74-B-265」。雌スナップボタンの下は、恐らくメーカー名が2段に分けてスタンプされているのだと思われます。その右側、ハトメを超えたところに多分「6 OCT 19**」との製造年月スタンプが施されているのではと思われますが、判然としません。手書きの文字は使用者「C.W.RUSSELL」(?)の個人名だと思います。私はこの個体はWWⅡ時の製造ではないと考えています。形質・特徴はWWⅡ時と全く同じですが、メーカー名・製造年だけでなく、制式名称や製造月日、ストック・ナンバーまでもがスタンプされ始めるのは朝鮮戦争時ぐらいからだからです(製造年月だけであれば一次大戦以前にはスタンプがありました)。

↓2番目のモノ。

恐らく「S.F.CO.Inc」と省略しない「S. FROEHLICH Co., Inc.」だと思うのですが。雌スナップのすぐ上のスタンプは恐らく製造年を示していると思いますが判然としません。

↓3番目のモノ。「S.F.CO. Inc」「1942(1943?)」のスタンプ。

↓一番下のモノ。スタンプの類は全くフェードアウトしています。表の「U.S.」も微かに跡があるという程度です。

因みにこの個体は私がWWⅡUS装備品を蒐めだして間もない時に大阪のM.A.S.H.さんで破格で入手したモノです。ベルト・キーパーは一つは欠品、ハトメも一部欠損、全体的にクタクタで品質は低いものの、その頃の私の可処分所得(まだお小遣いしかありませんでした)で何とか買える金額でした(もう25年程も前、確か2,500円だったと記憶しています)。カーキ色のピストル・ベルトが手に入ってとても喜んでおりました。その頃はまだ、いわゆる「カーキ病(OD色よりもとにかくカーキ色のモノの方を強く求める偏執狂的症状をしめす疾病)」に囚われていました。

↓反対側、長さ調節側を見ていきます。まず4つまとめて。

一番上は「リブ付き真鍮板爪ロック」ベルト・キーパー。

2番目は「のっぺら真鍮板ろう付け」ベルト・キーパー。

3番目は「のっぺら鋼板爪ロック」ベルトキーパー。

4番目一番下は、画像で右側のグレイ色の方は「のっぺら鋼板爪ロック」、左側のは「リブ付き鋼板爪ロック」。「」内は私個人の勝手な命名です。

↓まず一番目のモノ。先ほどこの個体が「朝鮮戦争時のモノ」と申しました幾つかの根拠の別の一つでもあるのですが、ベルト・キーパー、長さ調節用の「ベルト末端被せ金具」、バックルとも潤沢に真鍮が用いられています。大戦終了後再び物資が豊富に使えるような時代になったからです。

↓「リブ付き真鍮板爪ロック」ベルト・キーパーの拡大。リブの有無と材質のほかは3番目のモノのキーパーと同じ「爪ロック」です。

↓2番目のモノ。ベルト・キーパーが「のっぺら真鍮板ろう付け」で、長さ調節用の「ベルト末端被せ金具」も真鍮製であることから、まだ真鍮を贅沢に使えていた大戦初期の製造だと思われます。

↓3番目のモノ。「のっぺら鋼板爪ロック」ベルトキーパーと鋼板製長さ調節用の「ベルト末端被せ金具」です。大戦中半には真鍮は貴重品になり、亜鉛合金や鋼などに代替されました。この辺はドイツ軍と同様ですね。

↑一番目のモノと同じロック方法です。穴に爪を通して反対側に折り返してプレスして固定。

↓4番目のモノ。左のキーパーは「のっぺら鋼板爪ロック」。右のキーパーは「リブ付き鋼板爪ロック」ですが、これは実は中田商店製のレプリカWWⅡODピストルベルトのキーパーを移植したものです。私がこの個体を入手した際左のキーパーしか残存していなかったので、外見を改善するつもりで移植したのですが、左のモノと全くマッチしていません。

長さ調節用の「ベルト末端被せ金具」は鋼板製。

最後になりますが、マガジン・パウチ固定用の雌スナップ・ボタンは私の蒐集品では全て真鍮でした。

以上見て参りましたが、物資の欠乏はアメリカにもあったという事を再認識することになりました今回の記事、いかがでしたでしょうか?

最近はeBayなどで「U.S.」スタンプの無い、Lend-Lease法に基づく「ソ連向けのM1936ピストル・ベルト」が大量に出回っているみたいですが、あまり人気は無いようですね。私は一つは手に入れてみたいなと思っています。入手の暁にはまたご紹介したいと思います。

それでは、また・・・。

タグ :M1936M1936 ピストルベルトM1936 Pistol or revolver beltPistol beltピストル・ベルトピストルベルトM1936ピストル・ベルトM1936 Pistol belt