2020年03月22日

M1グレネード・プロジェクション・アダプター(M1 Grenade Projection Adapter)

みなさん、こんにちは。

新型コロナウィルスの影響で縮こまっていますね。私はあんまり気にしてはいませんが、外出する際はマスクをして同調圧力対策しています。

もちろん手洗いはしっかりやって感染を防ぐとともに、万が一知らぬうちに感染してしまっていたとしても拡散させることの無いように努めています。お彼岸の3連休というかたも多いかと思いますが、いかがお過ごしでしょうか。定刻を一時間半過ぎてお送りします。

グレネード・プロジェクション・アダプターとは、手榴弾をライフルと専用のカートリッジを使って、手で投擲するのとは桁違いの距離に飛ばすためのアダプターです。

もう6年以上も前の記事(←クリックで別ウィンドウが開きます)で「『M1A2』は持っていますが、WWII中の製造バージョンである『M1』は、まだ未蒐集です」と申しておりましたが、今般期せずして手に入れる機会を得まして、しかも製造年の異なる(1944年と1945年)2個体で、程度もそこそこ良く、たいへん喜んでおります。

↓まずはなんちゃってMk2手榴弾を掴ませているM1A2(右端)とも合わせて3個体集合画像です。左2つが今般入手出来たM1です。

↓見難いので手榴弾を外しました。左2つのM1はWWⅡ版のやや濃いOD塗装です。

右端のM1A2は製造年が1969年の明るいODで、ヴェトナム戦頃では一般的なライム・グリーンです。左の2つのM1が4本爪、右のM1A2が3本爪であるのがお分かりいただけますか。「爪は4本も要らん。3本で十分じゃ。」という簡素化が「M1A1」で図られ、「M1A2」でも続きました。とは言え、爪をチューブに取り付けるためのネジ孔が、今取り付けられている3本爪の分とは別に3箇所穿かれています(少しずれた位置に孔が見え隠れしているのがお分かり頂けますでしょうか?)。ですので、この個体は「『M1』として4つのネジ孔があけられたチューブを使い、新たに2つの孔を穿って『M1A2』として3つ爪を取り付けて作られた『M1チューブ流用M1A2』である。」と言えると思います。その簡素化の一方で、M1A1からは手榴弾の底部が収まる部分にカップが追加されました。

↓Mk2手榴弾の安全レバーを、一つだけ長い爪にあるアーミング・クリップに通してから4本の爪を手榴弾の凸凹の溝に噛ませて保持させます。

↓後継のM1A2も基本的構造は同じです。

↓飛翔安定フィン。左の2つがM1、右端がM1A2。しかし実はさっきから右端のモノを「M1A2」と呼んでますが、「M1A2」の飛翔安定フィンにはスロットが開けられている筈なのですが、この個体には開けられていません。M1のように飛翔安定フィンにスロットが無くて3本爪であれば本来は「M1A1」なのです。でもあとで見ますようにステンシルで「M1A2」と表記されている以上、この個体は「M1A2である」という事に致します...。私自身は「M1」は4本爪でフィンはソリッド、スロットの両方があり、「M1A1」は3本爪でフィンはソリッド、「M1A2」は3本爪でフィンはスロット、という解釈をしているのですが、必ずしも完全にこの解釈には合致しないモノがあるのは事実です。先ほど上で申しましたように製造部材(部品)の在庫を流用する過程で特徴の混在するモノが生まれた、としか説明のしようがないところだと思います。

↓取り敢えず左端のモノからステンシルを見て行きます。画像上のモノ。「ADAPTER, GRENADE PROJECTION, M1」との制式名称表記と、「GML 43」。GMLはまず恐らく製造者だと思いますが、今回急いで調べましたがまだ特定できていません…。「43」は「1943年」の意味ではなくて製造ロットだと思います。なぜなら…

↓その「GML 43」の下に「1945」とあるからです。こちらが「1945年製造」を表しています。

↓次に2つ目のM1です。1つ目のM1と同様「ADAPTER, GRENADE PROJECTION, M1」と制式名称表記があり…

↓その下に「J.J.N. 15」とあります。こちらも入手して以来ネットで調べていますが未解明です。 製造者とロット表記だと思います。さらにその下に「1944」とあり、これが「1944年製造」を表します。

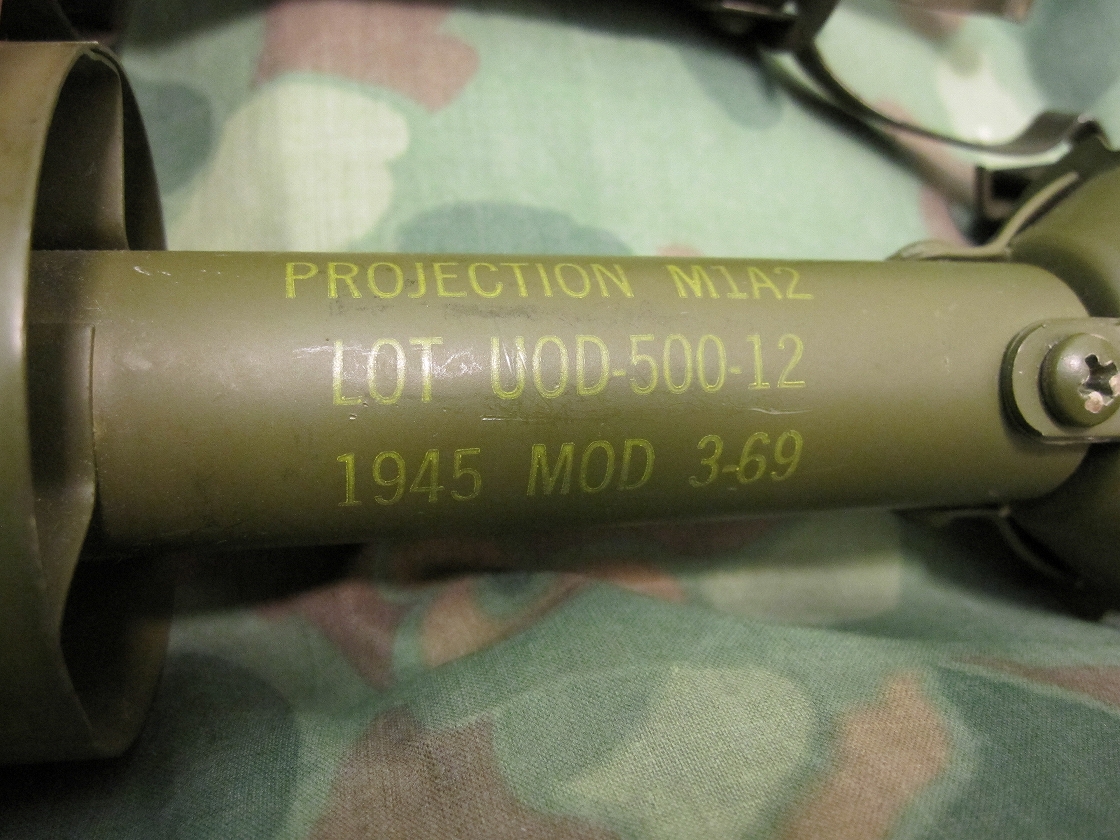

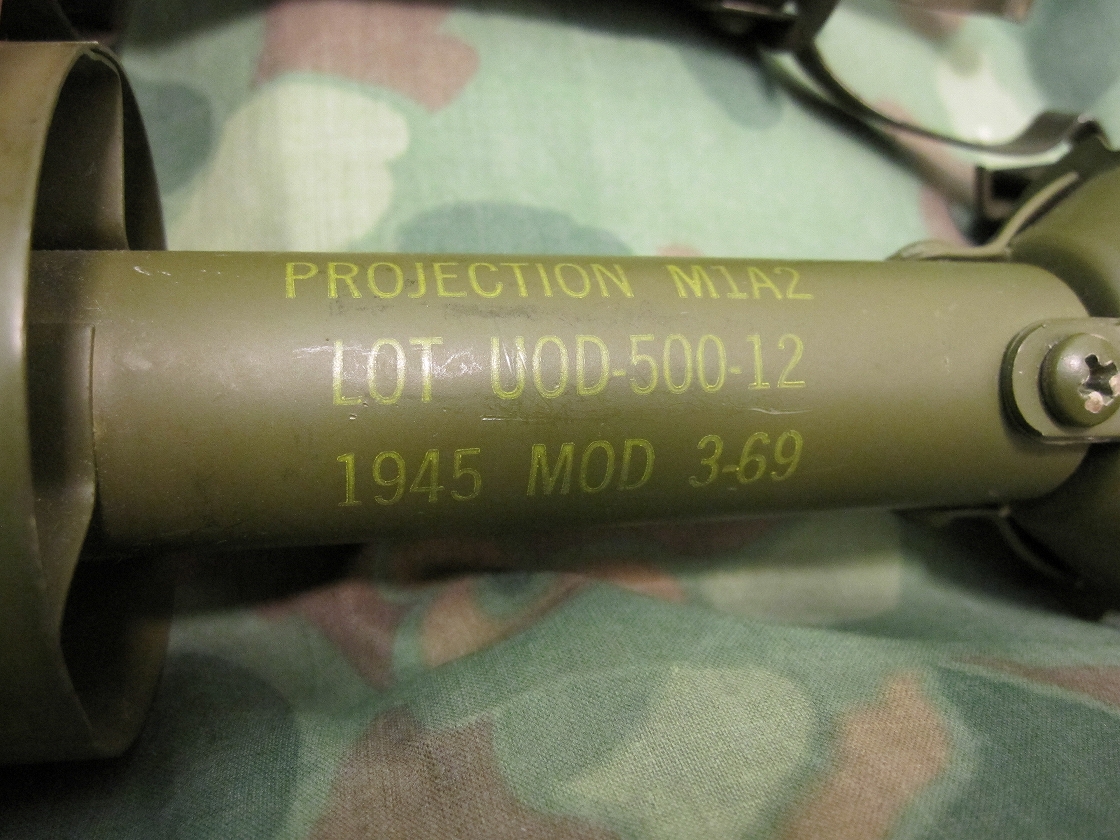

↓ついでにこの個体のステンシルについても。冒頭でも記しました過去の記事ではステンシルについては詳細に言及していませんでしたので今ここで。「ADAPTER, GRENADE PROJECTION, M1A2」との制式名称表記がありまして、その下に「LOT UOD500-12」とあります。「UOD」とはオレゴン州のUmatilla Ordnance Depotの略で、「500-12」は製造ロット番号。さらにその下に…

↓「1945 MOD 3-69」とありまして、これは私なりの解釈ですが、「1945年製造のモノを1969年3月に改修(modified)した」の意だと判断しております。

↓なんちゃってMk2手榴弾をM1に固定しました。安全レバーを含めヒューズ部分がWWIIのMk2手榴弾とは形状が若干異なります。

↓M1カービンに取り付けたM8グレネード・ローンチャーに装着しようとするの図。(哀れ!MGC製M1カービンの樹脂製フロントサイトガードが左右両側ともモゲているではありませんか!もうこの「バレル・着剣ラグ・フロントサイト一体型パーツ」はこの世に残ってないでしょうから、そのうちフロントサイト部分を削り落として実物サイトを取り付けようかと思っています。)

↓発射準備完了!

↓ここからはおまけ的な。1944年2月14日付のFM23-30「HAND AND RIFLE GRENADES ROCKET, AT, HE, 2.36-INCH」です。

↓今回の「M1 Grenade Projection Adapter」についてその構造と仕組の説明があります。

↓M1カービン用のM8グレネード・ローンチャーも載ってます。あ、もちろんガーランド小銃用のM7グレネード・ローンチャーにも使えますよ。

以上やや駈け足で見て参りました。

3本爪のM1A2はまだまだ世界中にサープラス品として残っているのか、eBayやガンショップなどでUS$25~US$50前後で売りに出されているのをよく見ます。WWII時製造のM1は、やはり現存数が少ないためでしょうけれどもM1A2よりも若干価格は高く、程度によってはUS$100前後の値が付くことがあります。価格はそれ程高くないかもしれませんが売りに出される機会はそう多くはないので、目にしたら入手しておくべきモノの部類に入ると思います。私が今回そうでした。

それでは今回はこの辺で失礼いたします。またお会いしましょう。さようなら。

新型コロナウィルスの影響で縮こまっていますね。私はあんまり気にしてはいませんが、外出する際はマスクをして同調圧力対策しています。

もちろん手洗いはしっかりやって感染を防ぐとともに、万が一知らぬうちに感染してしまっていたとしても拡散させることの無いように努めています。お彼岸の3連休というかたも多いかと思いますが、いかがお過ごしでしょうか。定刻を一時間半過ぎてお送りします。

グレネード・プロジェクション・アダプターとは、手榴弾をライフルと専用のカートリッジを使って、手で投擲するのとは桁違いの距離に飛ばすためのアダプターです。

もう6年以上も前の記事(←クリックで別ウィンドウが開きます)で「『M1A2』は持っていますが、WWII中の製造バージョンである『M1』は、まだ未蒐集です」と申しておりましたが、今般期せずして手に入れる機会を得まして、しかも製造年の異なる(1944年と1945年)2個体で、程度もそこそこ良く、たいへん喜んでおります。

↓まずはなんちゃってMk2手榴弾を掴ませているM1A2(右端)とも合わせて3個体集合画像です。左2つが今般入手出来たM1です。

↓見難いので手榴弾を外しました。左2つのM1はWWⅡ版のやや濃いOD塗装です。

右端のM1A2は製造年が1969年の明るいODで、ヴェトナム戦頃では一般的なライム・グリーンです。左の2つのM1が4本爪、右のM1A2が3本爪であるのがお分かりいただけますか。「爪は4本も要らん。3本で十分じゃ。」という簡素化が「M1A1」で図られ、「M1A2」でも続きました。とは言え、爪をチューブに取り付けるためのネジ孔が、今取り付けられている3本爪の分とは別に3箇所穿かれています(少しずれた位置に孔が見え隠れしているのがお分かり頂けますでしょうか?)。ですので、この個体は「『M1』として4つのネジ孔があけられたチューブを使い、新たに2つの孔を穿って『M1A2』として3つ爪を取り付けて作られた『M1チューブ流用M1A2』である。」と言えると思います。その簡素化の一方で、M1A1からは手榴弾の底部が収まる部分にカップが追加されました。

↓Mk2手榴弾の安全レバーを、一つだけ長い爪にあるアーミング・クリップに通してから4本の爪を手榴弾の凸凹の溝に噛ませて保持させます。

↓後継のM1A2も基本的構造は同じです。

↓飛翔安定フィン。左の2つがM1、右端がM1A2。しかし実はさっきから右端のモノを「M1A2」と呼んでますが、「M1A2」の飛翔安定フィンにはスロットが開けられている筈なのですが、この個体には開けられていません。M1のように飛翔安定フィンにスロットが無くて3本爪であれば本来は「M1A1」なのです。でもあとで見ますようにステンシルで「M1A2」と表記されている以上、この個体は「M1A2である」という事に致します...。私自身は「M1」は4本爪でフィンはソリッド、スロットの両方があり、「M1A1」は3本爪でフィンはソリッド、「M1A2」は3本爪でフィンはスロット、という解釈をしているのですが、必ずしも完全にこの解釈には合致しないモノがあるのは事実です。先ほど上で申しましたように製造部材(部品)の在庫を流用する過程で特徴の混在するモノが生まれた、としか説明のしようがないところだと思います。

↓取り敢えず左端のモノからステンシルを見て行きます。画像上のモノ。「ADAPTER, GRENADE PROJECTION, M1」との制式名称表記と、「GML 43」。GMLはまず恐らく製造者だと思いますが、今回急いで調べましたがまだ特定できていません…。「43」は「1943年」の意味ではなくて製造ロットだと思います。なぜなら…

↓その「GML 43」の下に「1945」とあるからです。こちらが「1945年製造」を表しています。

↓次に2つ目のM1です。1つ目のM1と同様「ADAPTER, GRENADE PROJECTION, M1」と制式名称表記があり…

↓その下に「J.J.N. 15」とあります。こちらも入手して以来ネットで調べていますが未解明です。 製造者とロット表記だと思います。さらにその下に「1944」とあり、これが「1944年製造」を表します。

↓ついでにこの個体のステンシルについても。冒頭でも記しました過去の記事ではステンシルについては詳細に言及していませんでしたので今ここで。「ADAPTER, GRENADE PROJECTION, M1A2」との制式名称表記がありまして、その下に「LOT UOD500-12」とあります。「UOD」とはオレゴン州のUmatilla Ordnance Depotの略で、「500-12」は製造ロット番号。さらにその下に…

↓「1945 MOD 3-69」とありまして、これは私なりの解釈ですが、「1945年製造のモノを1969年3月に改修(modified)した」の意だと判断しております。

↓なんちゃってMk2手榴弾をM1に固定しました。安全レバーを含めヒューズ部分がWWIIのMk2手榴弾とは形状が若干異なります。

↓M1カービンに取り付けたM8グレネード・ローンチャーに装着しようとするの図。(哀れ!MGC製M1カービンの樹脂製フロントサイトガードが左右両側ともモゲているではありませんか!もうこの「バレル・着剣ラグ・フロントサイト一体型パーツ」はこの世に残ってないでしょうから、そのうちフロントサイト部分を削り落として実物サイトを取り付けようかと思っています。)

↓発射準備完了!

↓ここからはおまけ的な。1944年2月14日付のFM23-30「HAND AND RIFLE GRENADES ROCKET, AT, HE, 2.36-INCH」です。

↓今回の「M1 Grenade Projection Adapter」についてその構造と仕組の説明があります。

↓M1カービン用のM8グレネード・ローンチャーも載ってます。あ、もちろんガーランド小銃用のM7グレネード・ローンチャーにも使えますよ。

以上やや駈け足で見て参りました。

3本爪のM1A2はまだまだ世界中にサープラス品として残っているのか、eBayやガンショップなどでUS$25~US$50前後で売りに出されているのをよく見ます。WWII時製造のM1は、やはり現存数が少ないためでしょうけれどもM1A2よりも若干価格は高く、程度によってはUS$100前後の値が付くことがあります。価格はそれ程高くないかもしれませんが売りに出される機会はそう多くはないので、目にしたら入手しておくべきモノの部類に入ると思います。私が今回そうでした。

それでは今回はこの辺で失礼いたします。またお会いしましょう。さようなら。

タグ :グレネード・ローンチャーM1A1M1A2grenade adaptergrenade projection adapterグレネードランチャーグレネードアダプターM1グレネード・プロジェクション

2020年03月08日

U.S. M1923ウェブ・スリング(U.S. M1923 Web Sling)

みなさま、こんにちは。

少し前になりますが、今上天皇陛下誕生日の参賀が例のコロナウィルスの影響で中止になったり、東京マラソンでは一般参加者の参加を中止したりとウィルス対策のための「中止」「自粛」が全国的に広まり、何か閉塞感と言いますか暗ーい雰囲気に包まれています。

そして首相の小中高校などへの唐突な一斉休校「要請」。その「政治決断」に至った具体的根拠は示さず理解・協力を求めるのみで、2019年度予算から約2700億円の予備費を使っての経済対策を「10日のうちにとりまとめる」と述べたり、受けたくても受けられない人が多いウイルス検査については「必要な検査が確実にできるよう国が仲介する」としたり、「15分で検出できるキットを今月中に開発する」などと「ホンマかいな」と思われるような発言を繰り出しています。

その後には公務は無い土曜の夕方に急遽会見を設定した割には記者からの質問はあらかじめ台本の作られたモノだけに限られた、まさかの時間制限付きで、どう見ても国民の不安と向き合う覚悟があるようには映りません。

実際春休みを含む形で公立・私立の小中高がお休みとなり、終業式・卒業式が省略・簡略され、入試はどうするのかは各自治体や私学に丸投げ。「『要請』して、それを受けて実施するのはそちらの判断。だから責任はそちらにあるんだよ。」という論法でしょうけど、あまりに無節操・無責任です。

東京高検の黒川弘務検事長の定年延長について、検察官の定年は、検事総長以外は検察庁法で63歳と定められているにも拘らず、安倍政権は国家公務員法81条の2を強引に適用・解釈して「定年延長できる」と法解釈を「閣議決定」。法律を「閣議決定」で捻じ曲げたけれど、森雅子法相は過去の法解釈との相違を追及されてもシドロモドロで何度も答弁を「修正」。もう無茶苦茶です。

何か心が晴れるようなパッと良いニュースがありませんかね。横澤夏子さんに第一子が生まれたそうで、良かったですね。

さて定時を一週間過ぎての今回の投稿ネタは、「またトンプソン?もう飽きた!」と仰る勿れ。

トンプソンに付いているスリングにご注目ください。

↓以前の投稿「トンプソン短機関銃用Kerrスリング(Thompson Kerr Sling)」等の中で触れたことのある「M1923ウェブ・スリング(Sling, Web, M1923)」のレプリカです。

実物ではなく、何故レプリカでの入手に至ったかと言えば、実物の出物が今後期待しにくく且つ価格が高いであろうことと、このレプリカの製造者自身が「Limited Quantities(数量限定)」と謳い、今後再び製造販売されることが無いのではと思われたためです、今レプリカの形ででも入手しておく必要があると判断したからなのですが、まだ今もひっそりと売られています...。

実物はとてもレアな存在なようで、私自身国内・海外とも売りに出されているのを見たことは2度ほどしかありませんし、いくらで売りに出されていたかもよく覚えておりません。

今でこそこのM1923ウェブ・スリングは世界中の人々によってネットで俎上にあげられて広く認知されていますが、インターネットが普及し始める1996年頃以降でも、耳目を集めることはあまりなかったように思います。私自身こんなスリングがあった事を知ったのはほんの20年くらい前です。

↓トンプソンからKerrスリングを外す前にM1923ウェブ・スリングを沿わせてみました。

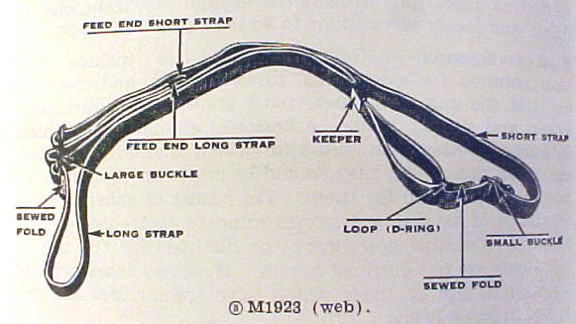

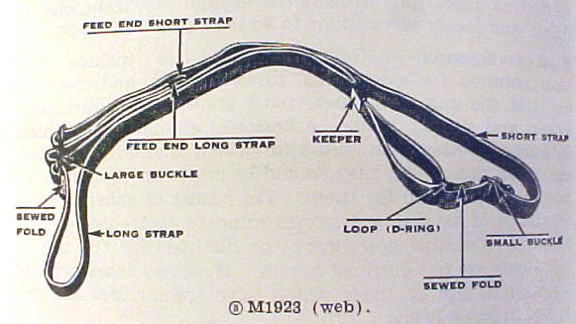

↓向きが違って対照し辛いですがM1903小銃のマニュアルから。冒頭からトンプソンに付けてみてますが、トンプソンに限る訳でなく、本来このM1923ウェブ・スリングは、M1903ライフル用の革製のM1907スリングの「代替廉価版」として開発され、その名の通り1923年に採用されたモノでして、WWIIまでにはM1ガーランド小銃やBARにも使われています。

WW1が終わったのち米陸軍装備品に若干の改修が「M1923シリーズ」として行われました。その一つでもあるのがこのスリング。要するに高価な革でなく安くて軽いコットン・ウェブで作るようにしたモノでありましたが、次の画像で見ますように「長ーくも出来るし、短くも出来るし、『精密射撃ポジション』にも出来る」というKerrスリングが持っていたコンセプトも受け継ぐように開発されましたので、その構造・造りが少し複雑で、銃に取り付けるのに面倒でひと苦労もふた苦労もする気がします。

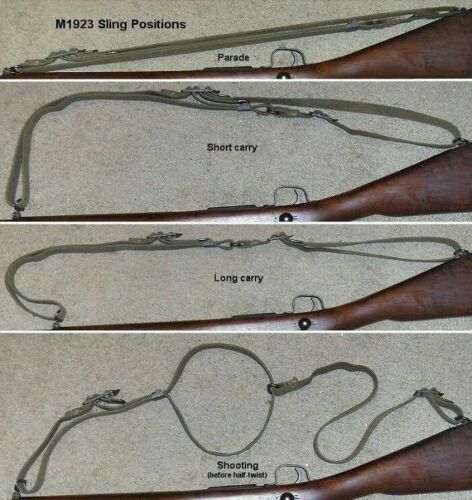

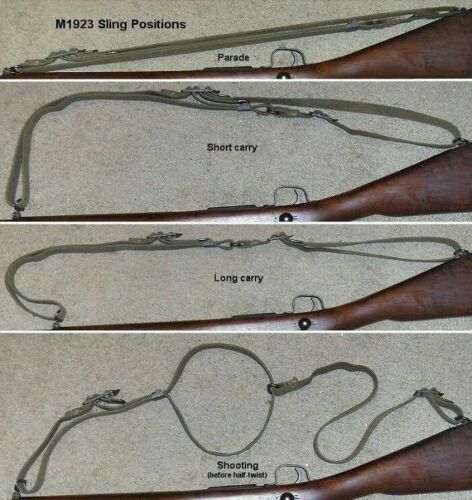

↓これはその、未だ密かに販売されておられるネットからの引用画像です。上から「Parade, Short Carry, Long carry, Shooting」ポジションに出来ると説明されています。Kerrスリングでも同じように4つのポジションで使える!との売り文句がありましたが、それと同じです。

しかし、バックルに通っているストラップが一部外されて「バックルが半分遊んでいる」状態になっていて(画像下2つの「Long carry」、「Sniping and Shooting Position」で、銃口側(左)のバックルにストラップが通っていない部分がある)、個人的には「何か恰好悪い」と思います。

↓アメリカのナショナル・アーカイブからの画像です。1944年4月15日イタリアのアンツィオ・ビーチから3キロほどのCeretto Alto急襲作戦終息間際で撮られたそうで、第1スペシャル・サービス・フォースの軍曹がトンプソンにこのM1923ウェブ・スリングを付けているのが分かります。他のウェブ・スリングには無い特徴的なバックルで識別できます。

↓では、細部を見て行きます。革製のM1907スリングでも長・短2本のストラップと2つのフックがどのように組み合わさっているのかを理解するのに骨が折れましたが、このM1923ウェブ・スリングでも長・短2本のストラップが2つのバックルでどのように組み合わさって、どう働いているのか、一瞥しただけでは分かりませんでした…。

↓私が分かり難かったのはこのバックル群です。見るからにややこしそうな感じです。

↓裏返してみました。「こっちから来て戻ってバックルを通ってまた戻って長さはどうやって…?」と、脇に「出来上がり図」が無ければ組んでいく自信がありません。

↓はい、解剖してみました。本記事の上の方で掲げましたマニュアルでの用語を用いれば、大型バックルが末端に縫い付けられた長ストラップと自在キーパー、金属ループが末端に縫い付けられた短ストラップ、および小型バックルで構成されます。

↓拡大です。左上の自在キーパーは後のM1スリングでも見られるモノで良く見慣れています。右上の金属ループも特に気にはなりません。左下の「大型バックル」は本当に大きく、と言うかハシゴの数が多くて他に見覚えがありません。このスリングにおいてのみしか私は見たことがありません。右下の「小型バックル」は例えばM1928ハバーサックやM1936サスペンダーで見慣れています。

縫い糸の周りが黄色じみて写っているのは、私が染料で染めている作業の最中だからです。元々は真っ白な糸で余りにもレプリカ然として違和感があったので染めようとしています。上手くいくかどうか。

↓このキーパーはM16ライフル用のスリングなどでも使われましたし、何より簡便で使い易いですね。

↓これが問題の大型バックルです。外枠を除いて中のハシゴが4つありますが、右から2番目のモノは位置が低く、またストラップが巻かれることはありません。補強用のモノだと考えてます。

↓このリングは、特記無しです...。

↓その裏側にレプリカでありながら、「S.M. Co.」「1942」と本当に存在・製造したメーカー名が製造年とともにプリントされています。

↓しかし、このように「レプリカです!」とハッキリ分かるよう、また「当時モノの実物である」と誤認しないよう、別のスタンプが押されています。

↓見にくいですが、円の中にAFCのロゴマークとAmerican Fabrics Company 云々の標記があります。弄っているうちに掠れてしまいました。

このAmerican Fabrics Companyは、WWII当時別の装備品、例えばBag, Carrying, Ammunitionなどは製造しておりましたが、M1923ウェブ・スリングは製造していませんでした。そのAmerican Fabrics Companyの工場設備を現在所有している有名ドラム製造メーカー RCI Starlight Drumsが、ドラムとは全く関係の無いM1923ウェブ・スリングのレプリカを製造・販売しているという訳です。

スタンプされている「S.M. Co.」社はWWII当時このM1923ウェブ・スリングを製造しておりましたメーカーで、つまり、「ドラム製造会社RCI Starlight Drumsが、American Fabrics Companyの工場設備を使って、WWII当時M1923ウェブ・スリングを製造していたS.M.Co.社のスタンプを施してレプリカを製造・販売している」という事です。

American Fabrics Companyの歴史のページ←別ウィンドウが開きます。但しこの会社が直接このレプリカを販売している訳ではありませんのでご注意を。

販売しているのはRCI Starlight Drumsです。←別ウィンドウが開きます。

今回の投稿に当たっていろいろ調べましたが、WW1とWWIIとの間ではまだKerrスリングや革のM1907スリングの在庫が沢山あったのでM1923ウェブ・スリングの製造はあまりなく、WWIIが始まってから製造されはじめ、しかもその中には、レンド・リースとしてソビエトやイギリスなどに多く渡った可能性もあり、そのために現存数が少ないのではと考察している方がありました。しかもWWII末期か終了後には前述のもっと簡素なM1ウェブ・スリングも出て来ましたし、M1923ウェブ・スリングの製造時期は短く、それ故製造数はもともとそれほど多くなかったのではないかと推察いたします。

それでは今回はこの辺で失礼いたします。また2週間後にお目に掛りたく思います。ご機嫌よう。さようなら。

少し前になりますが、今上天皇陛下誕生日の参賀が例のコロナウィルスの影響で中止になったり、東京マラソンでは一般参加者の参加を中止したりとウィルス対策のための「中止」「自粛」が全国的に広まり、何か閉塞感と言いますか暗ーい雰囲気に包まれています。

そして首相の小中高校などへの唐突な一斉休校「要請」。その「政治決断」に至った具体的根拠は示さず理解・協力を求めるのみで、2019年度予算から約2700億円の予備費を使っての経済対策を「10日のうちにとりまとめる」と述べたり、受けたくても受けられない人が多いウイルス検査については「必要な検査が確実にできるよう国が仲介する」としたり、「15分で検出できるキットを今月中に開発する」などと「ホンマかいな」と思われるような発言を繰り出しています。

その後には公務は無い土曜の夕方に急遽会見を設定した割には記者からの質問はあらかじめ台本の作られたモノだけに限られた、まさかの時間制限付きで、どう見ても国民の不安と向き合う覚悟があるようには映りません。

実際春休みを含む形で公立・私立の小中高がお休みとなり、終業式・卒業式が省略・簡略され、入試はどうするのかは各自治体や私学に丸投げ。「『要請』して、それを受けて実施するのはそちらの判断。だから責任はそちらにあるんだよ。」という論法でしょうけど、あまりに無節操・無責任です。

東京高検の黒川弘務検事長の定年延長について、検察官の定年は、検事総長以外は検察庁法で63歳と定められているにも拘らず、安倍政権は国家公務員法81条の2を強引に適用・解釈して「定年延長できる」と法解釈を「閣議決定」。法律を「閣議決定」で捻じ曲げたけれど、森雅子法相は過去の法解釈との相違を追及されてもシドロモドロで何度も答弁を「修正」。もう無茶苦茶です。

何か心が晴れるようなパッと良いニュースがありませんかね。横澤夏子さんに第一子が生まれたそうで、良かったですね。

さて定時を一週間過ぎての今回の投稿ネタは、「またトンプソン?もう飽きた!」と仰る勿れ。

トンプソンに付いているスリングにご注目ください。

↓以前の投稿「トンプソン短機関銃用Kerrスリング(Thompson Kerr Sling)」等の中で触れたことのある「M1923ウェブ・スリング(Sling, Web, M1923)」のレプリカです。

実物ではなく、何故レプリカでの入手に至ったかと言えば、実物の出物が今後期待しにくく且つ価格が高いであろうことと、このレプリカの製造者自身が「Limited Quantities(数量限定)」と謳い、今後再び製造販売されることが無いのではと思われたためです、今レプリカの形ででも入手しておく必要があると判断したからなのですが、まだ今もひっそりと売られています...。

実物はとてもレアな存在なようで、私自身国内・海外とも売りに出されているのを見たことは2度ほどしかありませんし、いくらで売りに出されていたかもよく覚えておりません。

今でこそこのM1923ウェブ・スリングは世界中の人々によってネットで俎上にあげられて広く認知されていますが、インターネットが普及し始める1996年頃以降でも、耳目を集めることはあまりなかったように思います。私自身こんなスリングがあった事を知ったのはほんの20年くらい前です。

↓トンプソンからKerrスリングを外す前にM1923ウェブ・スリングを沿わせてみました。

↓向きが違って対照し辛いですがM1903小銃のマニュアルから。冒頭からトンプソンに付けてみてますが、トンプソンに限る訳でなく、本来このM1923ウェブ・スリングは、M1903ライフル用の革製のM1907スリングの「代替廉価版」として開発され、その名の通り1923年に採用されたモノでして、WWIIまでにはM1ガーランド小銃やBARにも使われています。

WW1が終わったのち米陸軍装備品に若干の改修が「M1923シリーズ」として行われました。その一つでもあるのがこのスリング。要するに高価な革でなく安くて軽いコットン・ウェブで作るようにしたモノでありましたが、次の画像で見ますように「長ーくも出来るし、短くも出来るし、『精密射撃ポジション』にも出来る」というKerrスリングが持っていたコンセプトも受け継ぐように開発されましたので、その構造・造りが少し複雑で、銃に取り付けるのに面倒でひと苦労もふた苦労もする気がします。

↓これはその、未だ密かに販売されておられるネットからの引用画像です。上から「Parade, Short Carry, Long carry, Shooting」ポジションに出来ると説明されています。Kerrスリングでも同じように4つのポジションで使える!との売り文句がありましたが、それと同じです。

しかし、バックルに通っているストラップが一部外されて「バックルが半分遊んでいる」状態になっていて(画像下2つの「Long carry」、「Sniping and Shooting Position」で、銃口側(左)のバックルにストラップが通っていない部分がある)、個人的には「何か恰好悪い」と思います。

↓アメリカのナショナル・アーカイブからの画像です。1944年4月15日イタリアのアンツィオ・ビーチから3キロほどのCeretto Alto急襲作戦終息間際で撮られたそうで、第1スペシャル・サービス・フォースの軍曹がトンプソンにこのM1923ウェブ・スリングを付けているのが分かります。他のウェブ・スリングには無い特徴的なバックルで識別できます。

↓では、細部を見て行きます。革製のM1907スリングでも長・短2本のストラップと2つのフックがどのように組み合わさっているのかを理解するのに骨が折れましたが、このM1923ウェブ・スリングでも長・短2本のストラップが2つのバックルでどのように組み合わさって、どう働いているのか、一瞥しただけでは分かりませんでした…。

↓私が分かり難かったのはこのバックル群です。見るからにややこしそうな感じです。

↓裏返してみました。「こっちから来て戻ってバックルを通ってまた戻って長さはどうやって…?」と、脇に「出来上がり図」が無ければ組んでいく自信がありません。

↓はい、解剖してみました。本記事の上の方で掲げましたマニュアルでの用語を用いれば、大型バックルが末端に縫い付けられた長ストラップと自在キーパー、金属ループが末端に縫い付けられた短ストラップ、および小型バックルで構成されます。

↓拡大です。左上の自在キーパーは後のM1スリングでも見られるモノで良く見慣れています。右上の金属ループも特に気にはなりません。左下の「大型バックル」は本当に大きく、と言うかハシゴの数が多くて他に見覚えがありません。このスリングにおいてのみしか私は見たことがありません。右下の「小型バックル」は例えばM1928ハバーサックやM1936サスペンダーで見慣れています。

縫い糸の周りが黄色じみて写っているのは、私が染料で染めている作業の最中だからです。元々は真っ白な糸で余りにもレプリカ然として違和感があったので染めようとしています。上手くいくかどうか。

↓このキーパーはM16ライフル用のスリングなどでも使われましたし、何より簡便で使い易いですね。

↓これが問題の大型バックルです。外枠を除いて中のハシゴが4つありますが、右から2番目のモノは位置が低く、またストラップが巻かれることはありません。補強用のモノだと考えてます。

↓このリングは、特記無しです...。

↓その裏側にレプリカでありながら、「S.M. Co.」「1942」と本当に存在・製造したメーカー名が製造年とともにプリントされています。

↓しかし、このように「レプリカです!」とハッキリ分かるよう、また「当時モノの実物である」と誤認しないよう、別のスタンプが押されています。

↓見にくいですが、円の中にAFCのロゴマークとAmerican Fabrics Company 云々の標記があります。弄っているうちに掠れてしまいました。

このAmerican Fabrics Companyは、WWII当時別の装備品、例えばBag, Carrying, Ammunitionなどは製造しておりましたが、M1923ウェブ・スリングは製造していませんでした。そのAmerican Fabrics Companyの工場設備を現在所有している有名ドラム製造メーカー RCI Starlight Drumsが、ドラムとは全く関係の無いM1923ウェブ・スリングのレプリカを製造・販売しているという訳です。

スタンプされている「S.M. Co.」社はWWII当時このM1923ウェブ・スリングを製造しておりましたメーカーで、つまり、「ドラム製造会社RCI Starlight Drumsが、American Fabrics Companyの工場設備を使って、WWII当時M1923ウェブ・スリングを製造していたS.M.Co.社のスタンプを施してレプリカを製造・販売している」という事です。

American Fabrics Companyの歴史のページ←別ウィンドウが開きます。但しこの会社が直接このレプリカを販売している訳ではありませんのでご注意を。

販売しているのはRCI Starlight Drumsです。←別ウィンドウが開きます。

今回の投稿に当たっていろいろ調べましたが、WW1とWWIIとの間ではまだKerrスリングや革のM1907スリングの在庫が沢山あったのでM1923ウェブ・スリングの製造はあまりなく、WWIIが始まってから製造されはじめ、しかもその中には、レンド・リースとしてソビエトやイギリスなどに多く渡った可能性もあり、そのために現存数が少ないのではと考察している方がありました。しかもWWII末期か終了後には前述のもっと簡素なM1ウェブ・スリングも出て来ましたし、M1923ウェブ・スリングの製造時期は短く、それ故製造数はもともとそれほど多くなかったのではないかと推察いたします。

それでは今回はこの辺で失礼いたします。また2週間後にお目に掛りたく思います。ご機嫌よう。さようなら。