2021年04月11日

8mmモーゼル弾(5):7.92x57 IS(Patronen schweres Spitzgeschoß)(#5)

みなさんこんにちは。

さあ第4波が来たようです。当地大阪が東京を抜いて一日あたりの感染者数がトップになりました。こんな状況なのに非常事態宣言よりも格下の「まん防」を実施?何が何やら分かりません。兎に角自己防衛を徹底するしかありません。

さて桜もピークを過ぎ若葉の萌え出づる候今回お送りするのは「実銃は持てないから、せめてアクセサリーぐらいは…」コレクションの中のダミー・カートリッジ・コレクションの中からドイツ軍の主力歩兵小銃K98k用弾薬「7.92x57 IS(Patronen schweres Spitzgeschoß)」を採り上げます。このシリーズ、もう5回目ですが、以前のモノとはまた別のロット(個体)ですのでどうかお許しください。

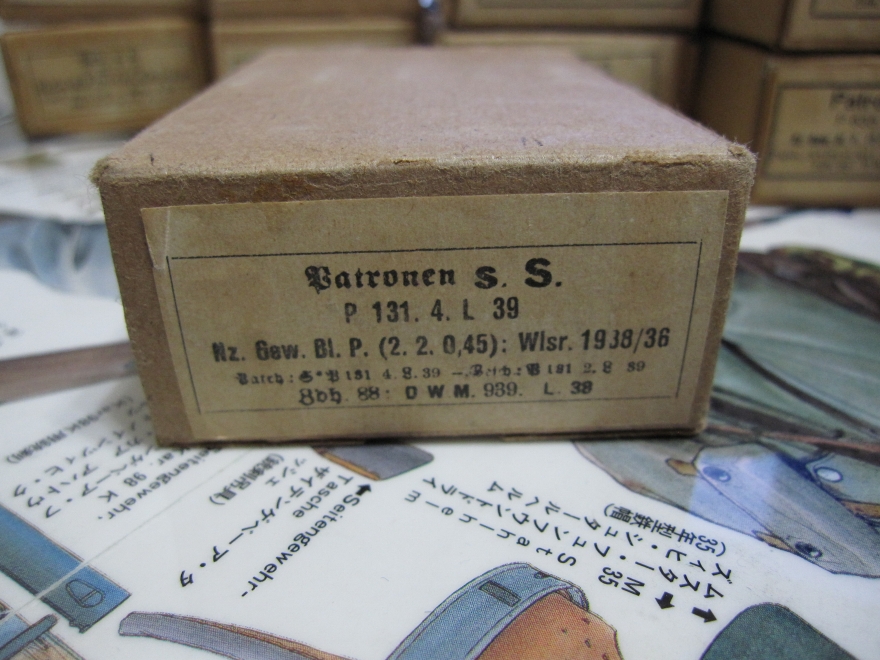

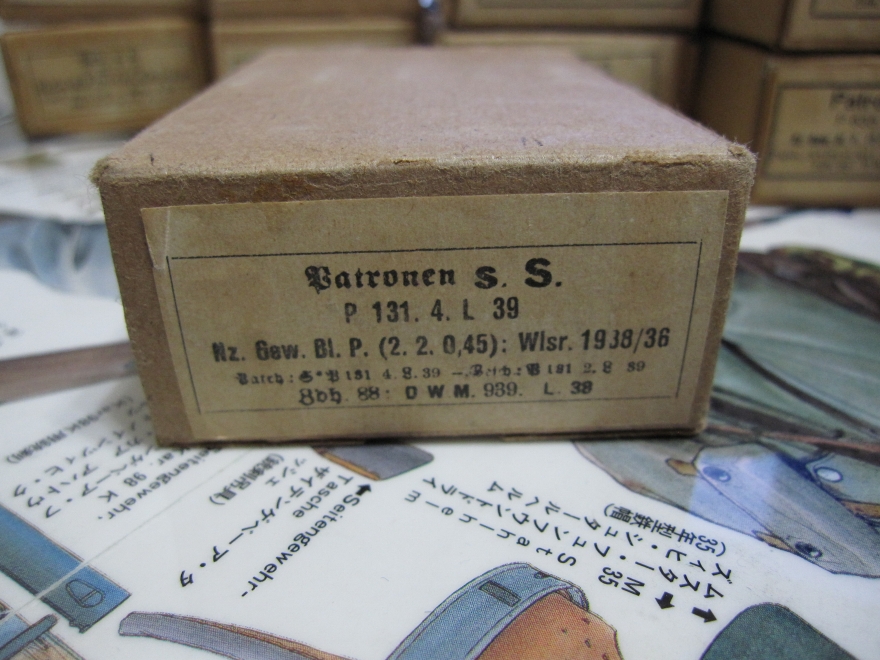

↓過去記事で私が所持しているのはここに写っている13箱が全部です。以前の記事で12箱と申しておりましたが、整理していましたら何処からか1箱出て来ました。近時新たな入手は殆ど不可能なので大事にしようと思います。汚い背景にはどうぞお目をお瞑り下さい…。

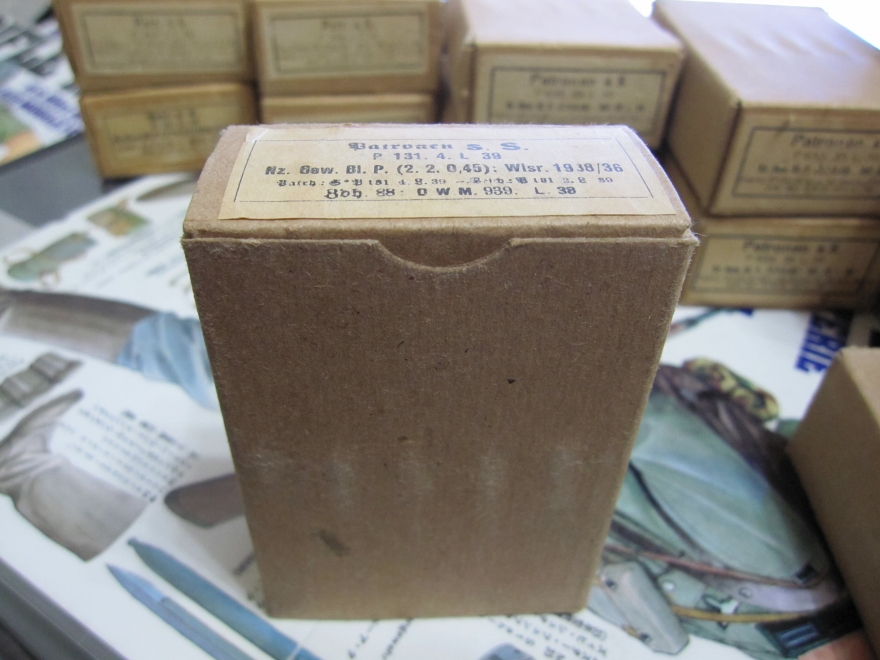

↓その中から本日はこの個体をご覧いただきます。最小梱包単位であるこの小さなボール紙製の箱に15発収められています。

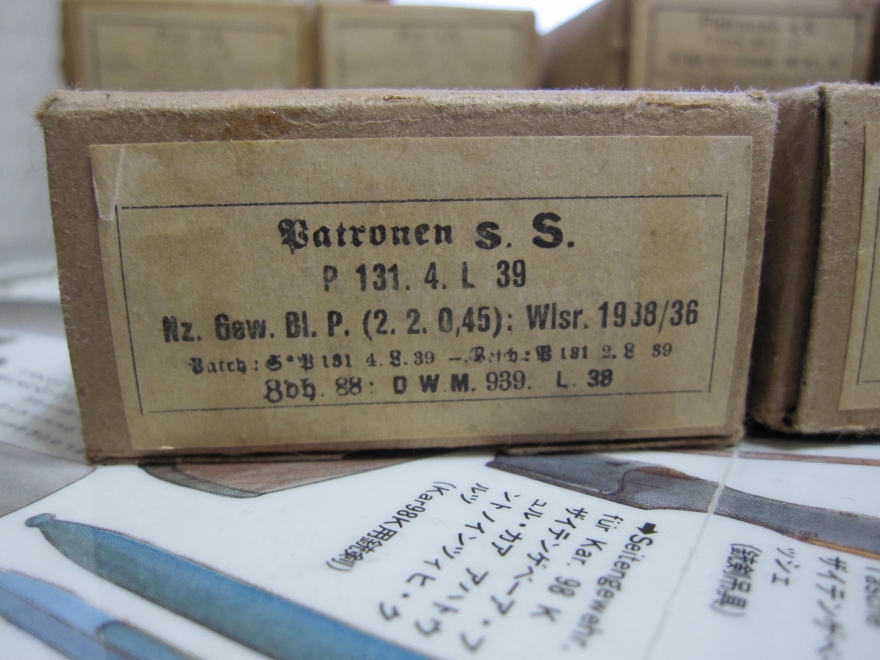

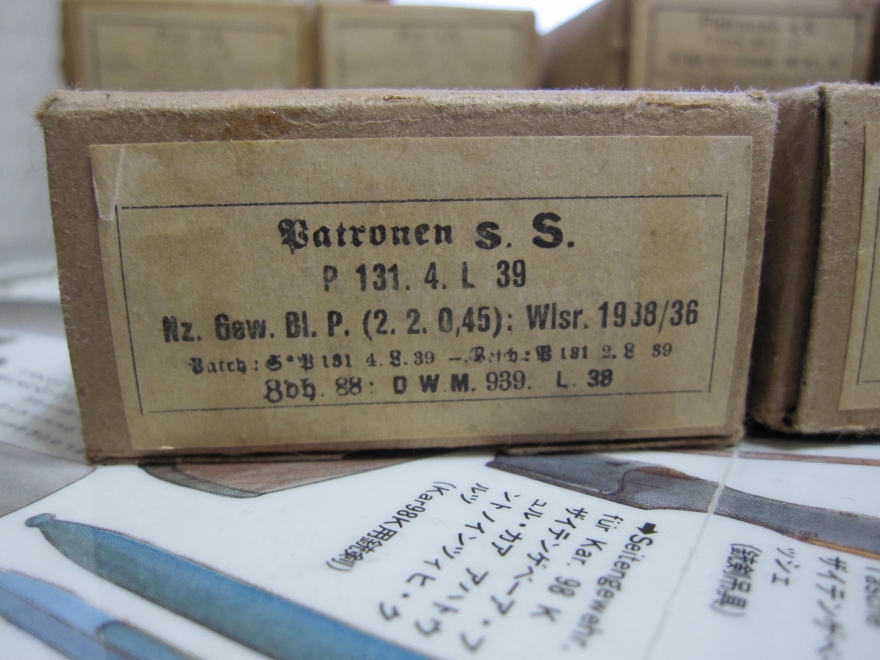

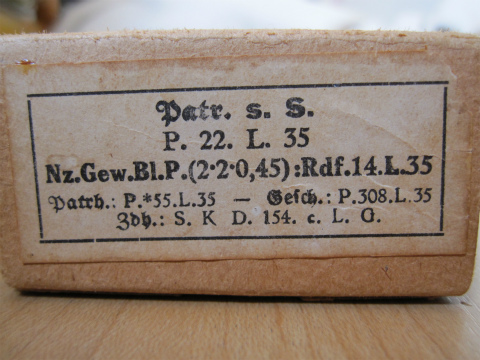

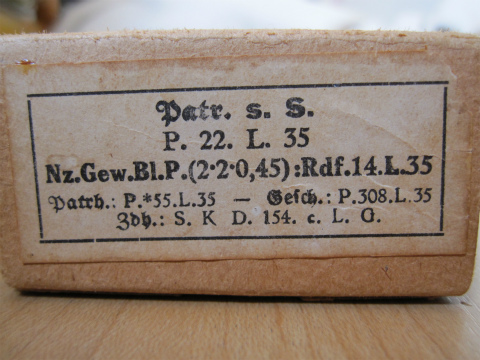

↓ラベルの拡大です。記されている内容は下記の通りです。一部がドイツ文字(Fraktur:フラクトゥール)で記されています。現在では装飾につかわれる以外あまり一般的ではありませんが、ドイツ軍モノに触れる機会の多い方は普通のローマ字との変換がパパッとできるようになっていきます。

(1行目)Patronen s. S.

(2行目)P 131. 4. L 39

(3行目)Nz. Gew. Bl. P. (2. 2. 0,45) : Wlsr. 1938/36

(4行目)Patrh : S* P131 4. L. 39 - Gesch. : P 131 2. L 39

(5行目)Zdh. : 88 DWM. 939. L. 38

(1行目)は弾種です。「Patronen schweres Spitzgeschoß」の省略表記で、「重量尖頭弾」の意です。「Patronen」は「弾薬」、schweresは「重たい」、spitzは「尖った」、geschoßは「弾丸」です。

(2行目)は製造者コードとロットナンバーおよび製造年を示します。「P 131」は「Deutsche Waffen- und Munitionsfabrik AG(『ドイツ兵器弾薬製造株式会社』といったとこです)の製造者コード、ロット番号は4、1939年製造です。

(3行目)は装薬種類です。「Nz.Gew.Bl.P.」は「Nitrozellulose Gewehr Blättchen Pulver(ニトロセルロース弾薬用小葉体火薬)」の略。「2・2・0,45」は、火薬粒子が2mm x 2mm x 0.45mmであることを示します(ドイツでは小数点は「.」ではなく「,」で表します)。

後ろの「Wlsr.」は「Walsrode」の略でヴァルスローデ工場製の意、「1938/36」は「1938年にロットナンバー36番で製造された」という意味です。

(4行目)「Patrh : S* P131 4. L.39」は「Patronenhülse(薬莢)」についての表記。「S*」は薬莢が72%の銅を含む真鍮製であることの意で、「P131」は先ほどと同様「Deutsche Waffen- und Munitionsfabrik AGの製造者コード、ロット番号4で1939年製造、「Gesch.: P 131 2. L.39」は「Geschoß(弾丸)」についての表記。「P131」はやはり同じく「Deutsche Waffen- und Munitionsfabrik AG」の製造者コード、ロット番号2で1939年製造」となります。

(5行目)「Zdh」は「Zündhütchen(雷管)」の略。「88」は「1888年式雷管」の意。 「DWM.」は再三出てきてます「P131」が意味する製造者「Deutsche Waffen- und Munitionsfabrik AG」の略記です。「939.」はロット番号、「 L. 38」は1938年製の意味です。でも何故「P131」とコードで秘匿する一方で、このように「DWM」と容易に何処の施設か分かるような記載をするんでしょうか?謎です。

↓箱を開きましょう。箱の下の方に5カ所ボール紙の表面が擦過の痕で白く見えています。箱を重ねた時に中に収まっているカートの腹部分に負荷が掛かるためです。

↓指掛けがあります。

↓まだ中身は見えません。

↓上下2行で何やら型押しされていますが、上の方は何と書かれてあるか分かりません。「JO??」。下は「1938」だと思います。

↓もう一つ蓋があり…

↓この様に開きますと…

↓まだ左右にベロがあります。

↓やっと中身が見えました。

↓はい、15発のカートが薬莢のテーパーに配慮して5発ずつ3段上下の向きを変えて収められています。

↓ヘッドスタンプを接写しました。ヘッドスタンプは先ほど見ました箱のラベルの4行目の薬莢(Patronenhülse)についての情報と同じです。「P131」は「Deutsche Waffen- und Munitionsfabrik AGの製造者コード。右回りに「S*」は薬莢が72%の銅を含む真鍮製であることの意、「4」は「ロット番号4、「39」は1939年製造の意味です。箱のラベルと中のカートが一致していると嬉しいものです。雷管周りの緑色の輪は通常弾であることを意味します。

↓特にキャプションは無い画像です。

大戦中・後期の、例えば鉄製薬莢のカートとか徹甲弾とか曳光弾とかの通常弾とは違うモノも蒐めたいなと思っても近時は税関で止められてしまいます。

また昔はebay(アメリカの)で今回お見せしたWW2時の撃ち殻ダミーカートは出品も全くフリーで買うのもまったくフリーでしたが、もう5、6年も前になりますか、銃器関係の出品が禁じられるようになってからは出品出来ません。「箱だけ」とかギリギリ「装弾クリップ」なんかはOKのようですが。私にとっての「良い供給元」が無くなってしまいました。

私のコレクションは殆どがebay経由でしたので、日本の取り締まり当局が厳しくなってきたのと相俟ってダミーカートの新たな入手がとても困難な状況です。もう国内での売買でしか入手できなくなりました。

それでは今回はこの辺で失礼いたします。またお会いしましょう。さようなら。

さあ第4波が来たようです。当地大阪が東京を抜いて一日あたりの感染者数がトップになりました。こんな状況なのに非常事態宣言よりも格下の「まん防」を実施?何が何やら分かりません。兎に角自己防衛を徹底するしかありません。

さて桜もピークを過ぎ若葉の萌え出づる候今回お送りするのは「実銃は持てないから、せめてアクセサリーぐらいは…」コレクションの中のダミー・カートリッジ・コレクションの中からドイツ軍の主力歩兵小銃K98k用弾薬「7.92x57 IS(Patronen schweres Spitzgeschoß)」を採り上げます。このシリーズ、もう5回目ですが、以前のモノとはまた別のロット(個体)ですのでどうかお許しください。

↓過去記事で私が所持しているのはここに写っている13箱が全部です。以前の記事で12箱と申しておりましたが、整理していましたら何処からか1箱出て来ました。近時新たな入手は殆ど不可能なので大事にしようと思います。汚い背景にはどうぞお目をお瞑り下さい…。

↓その中から本日はこの個体をご覧いただきます。最小梱包単位であるこの小さなボール紙製の箱に15発収められています。

↓ラベルの拡大です。記されている内容は下記の通りです。一部がドイツ文字(Fraktur:フラクトゥール)で記されています。現在では装飾につかわれる以外あまり一般的ではありませんが、ドイツ軍モノに触れる機会の多い方は普通のローマ字との変換がパパッとできるようになっていきます。

(1行目)Patronen s. S.

(2行目)P 131. 4. L 39

(3行目)Nz. Gew. Bl. P. (2. 2. 0,45) : Wlsr. 1938/36

(4行目)Patrh : S* P131 4. L. 39 - Gesch. : P 131 2. L 39

(5行目)Zdh. : 88 DWM. 939. L. 38

(1行目)は弾種です。「Patronen schweres Spitzgeschoß」の省略表記で、「重量尖頭弾」の意です。「Patronen」は「弾薬」、schweresは「重たい」、spitzは「尖った」、geschoßは「弾丸」です。

(2行目)は製造者コードとロットナンバーおよび製造年を示します。「P 131」は「Deutsche Waffen- und Munitionsfabrik AG(『ドイツ兵器弾薬製造株式会社』といったとこです)の製造者コード、ロット番号は4、1939年製造です。

(3行目)は装薬種類です。「Nz.Gew.Bl.P.」は「Nitrozellulose Gewehr Blättchen Pulver(ニトロセルロース弾薬用小葉体火薬)」の略。「2・2・0,45」は、火薬粒子が2mm x 2mm x 0.45mmであることを示します(ドイツでは小数点は「.」ではなく「,」で表します)。

後ろの「Wlsr.」は「Walsrode」の略でヴァルスローデ工場製の意、「1938/36」は「1938年にロットナンバー36番で製造された」という意味です。

(4行目)「Patrh : S* P131 4. L.39」は「Patronenhülse(薬莢)」についての表記。「S*」は薬莢が72%の銅を含む真鍮製であることの意で、「P131」は先ほどと同様「Deutsche Waffen- und Munitionsfabrik AGの製造者コード、ロット番号4で1939年製造、「Gesch.: P 131 2. L.39」は「Geschoß(弾丸)」についての表記。「P131」はやはり同じく「Deutsche Waffen- und Munitionsfabrik AG」の製造者コード、ロット番号2で1939年製造」となります。

(5行目)「Zdh」は「Zündhütchen(雷管)」の略。「88」は「1888年式雷管」の意。 「DWM.」は再三出てきてます「P131」が意味する製造者「Deutsche Waffen- und Munitionsfabrik AG」の略記です。「939.」はロット番号、「 L. 38」は1938年製の意味です。でも何故「P131」とコードで秘匿する一方で、このように「DWM」と容易に何処の施設か分かるような記載をするんでしょうか?謎です。

↓箱を開きましょう。箱の下の方に5カ所ボール紙の表面が擦過の痕で白く見えています。箱を重ねた時に中に収まっているカートの腹部分に負荷が掛かるためです。

↓指掛けがあります。

↓まだ中身は見えません。

↓上下2行で何やら型押しされていますが、上の方は何と書かれてあるか分かりません。「JO??」。下は「1938」だと思います。

↓もう一つ蓋があり…

↓この様に開きますと…

↓まだ左右にベロがあります。

↓やっと中身が見えました。

↓はい、15発のカートが薬莢のテーパーに配慮して5発ずつ3段上下の向きを変えて収められています。

↓ヘッドスタンプを接写しました。ヘッドスタンプは先ほど見ました箱のラベルの4行目の薬莢(Patronenhülse)についての情報と同じです。「P131」は「Deutsche Waffen- und Munitionsfabrik AGの製造者コード。右回りに「S*」は薬莢が72%の銅を含む真鍮製であることの意、「4」は「ロット番号4、「39」は1939年製造の意味です。箱のラベルと中のカートが一致していると嬉しいものです。雷管周りの緑色の輪は通常弾であることを意味します。

↓特にキャプションは無い画像です。

大戦中・後期の、例えば鉄製薬莢のカートとか徹甲弾とか曳光弾とかの通常弾とは違うモノも蒐めたいなと思っても近時は税関で止められてしまいます。

また昔はebay(アメリカの)で今回お見せしたWW2時の撃ち殻ダミーカートは出品も全くフリーで買うのもまったくフリーでしたが、もう5、6年も前になりますか、銃器関係の出品が禁じられるようになってからは出品出来ません。「箱だけ」とかギリギリ「装弾クリップ」なんかはOKのようですが。私にとっての「良い供給元」が無くなってしまいました。

私のコレクションは殆どがebay経由でしたので、日本の取り締まり当局が厳しくなってきたのと相俟ってダミーカートの新たな入手がとても困難な状況です。もう国内での売買でしか入手できなくなりました。

それでは今回はこの辺で失礼いたします。またお会いしましょう。さようなら。

2021年03月28日

原点「コンバット・マガジン」("COMBAT!";inspired me to collect.)

みなさんこんにちは。

当地大阪でも記録史上最速で桜の開花宣言が出たんだそうで、これもいわゆる温暖化の影響なのでしょうか。近所の桜は5分咲きくらいになりました。

首都圏1都3県に発令していた「非常事態宣言」が「もうみんな慣れてしまってて最早宣言したままにする実質的意味が無い」だとか「自粛疲れしているのを何とかしたい」など、解除理由としては釈然としないことを根拠に去る21日に解除され、一挙にまた感染が拡大しそうな気がします。「まん防」というまた新しいワードを持ち出して何やら世論を煙に巻くように画策しているような...。医療崩壊のリスクを考えると、私のような素人は「ホンマに大丈夫かいな?」と疑問を持ちます。

そんなこんなで本日定刻を1週間過ぎてシトシトと春の雨が降る当地大阪郊外都市からお送りいたします今回のネタは私の蒐集歴の始まるキッカケとなった古い「コンバット・マガジン」をご覧いただきます。と言ってもコレクションに関わる部分だけでして、記事全般を見るわけではありません。どうかご了承ください。

↓コンバット・マガジン1985年6月号の表紙です。「エッ!もう36年も前?!」色んな意味で愕然とします。

これまでの記事の中でも時々触れていますが、この雑誌をたまたま書店で見たのが今に至るミリタリー、ミリタリーコレクション趣味の原点でした。田宮模型のミリタリーミニチュア・シリーズや戦艦・戦闘機のプラモデルなんかをそれまでに作ったりしてたので、ミリタリー関係そのもの自体に対する興味は少なからずありましたが、あくまでも「歴史上の出来事の再現・イメージ」にとどまっておりました。ほかには少年ジャンプなどに載っていた通販会社のモデルガンの広告を見て「これ欲しいなー」と思う程度でした。刑事ドラマや映画のヒーローが拳銃をぶっ放して悪を倒すカッコよさからの興味です。この頃はノッペリとした外観のオートマチックよりもS&Wなどののリボルバーの方が好きでした。

コンバット・マガジンの銃器やそれに関連するミリタリー記事・トイガン記事が毎月楽しみで、程なくライバル誌である「Gun」誌もほぼ毎月購読するようになりました。そんな中で一番の驚きは「軍隊の使っている・使っていたモノを売っている」広告が沢山載っている事でした。軍隊の使っていたモノは博物館に鎮座しているか、若しくはごく限られたホンの一部の人間だけが色んなコネクションでやっとこさ入手できるモノだと思ってたからです。米軍基地が多く存在し、「払い下げ店」の存在が身近である地域の人からすれば「何をそんなに驚くの?」という感じでしょうか。大阪の長閑な郊外都市に住む者にとっては「払い下げ店」の存在は遠かったのです。もちろん知ってる人は知ってたのでしょうけれども。

↓東京ファントムの広告です。ネットの無い頃はこのような雑誌広告だけが私にとっては数少ないミリタリーモノの入手情報源でした。

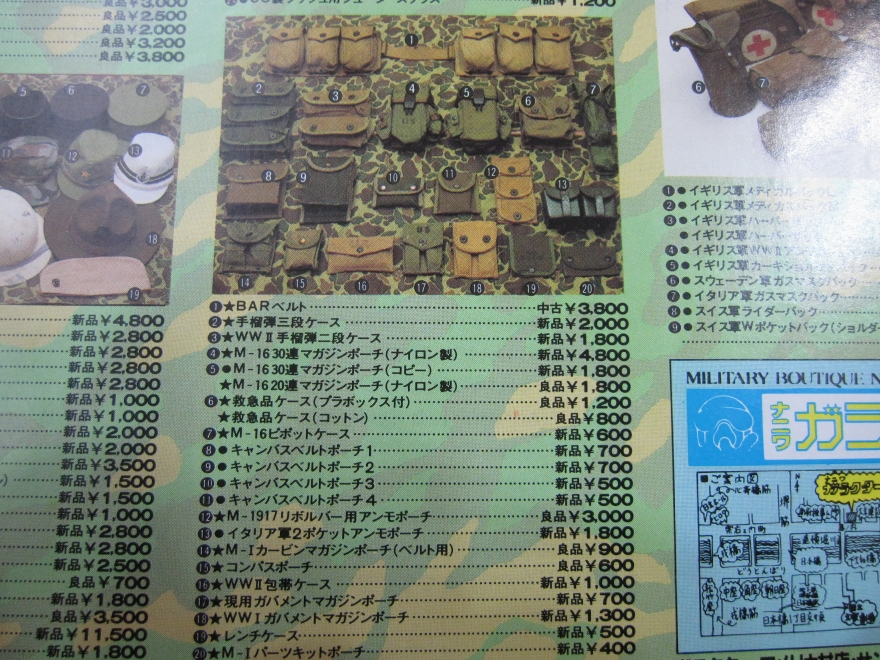

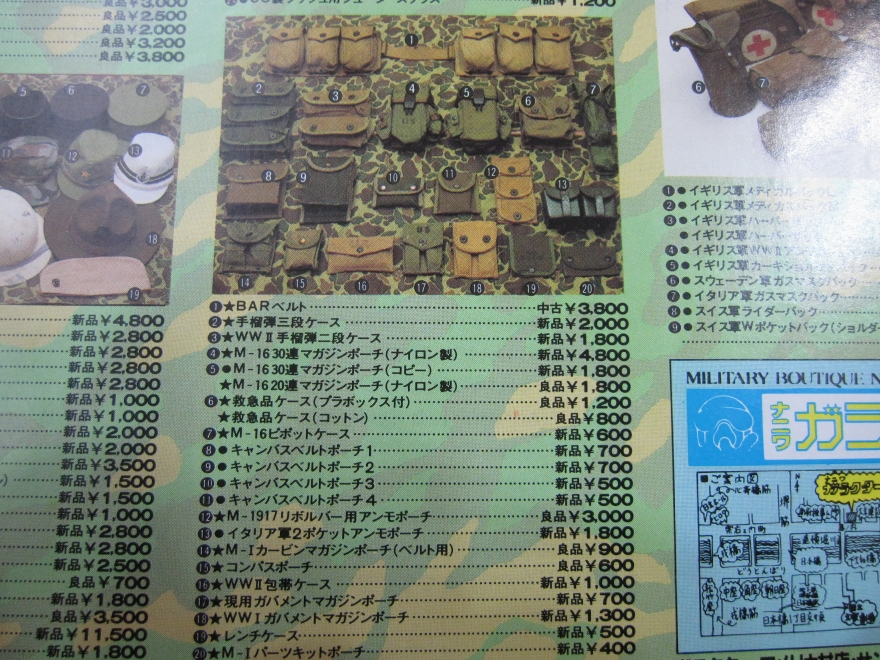

↓ボールペンで丸印を付けてました。「M1カービンマガジンポーチ」が良品600円、新品1,000円です。この「M-1 カービン/小銃30口径カートリッジ・ポケット」は製造年さえ気にしなければ現在でもデッド・ストックが一つ1,500円程度で入手できますね。国内でも良心的なところでは程度に応じて安価で販売されてます。中には何故かせいぜい「極上品」なのに「3,000円!」なんていう価格設定のお店があったりして、広ーくショップを見渡さないと掴まされる事もあるようです。ほかにもこの画像の中には「この値段だったらこの時に買っておけばよかったなー」と思うモノが幾つもあります。

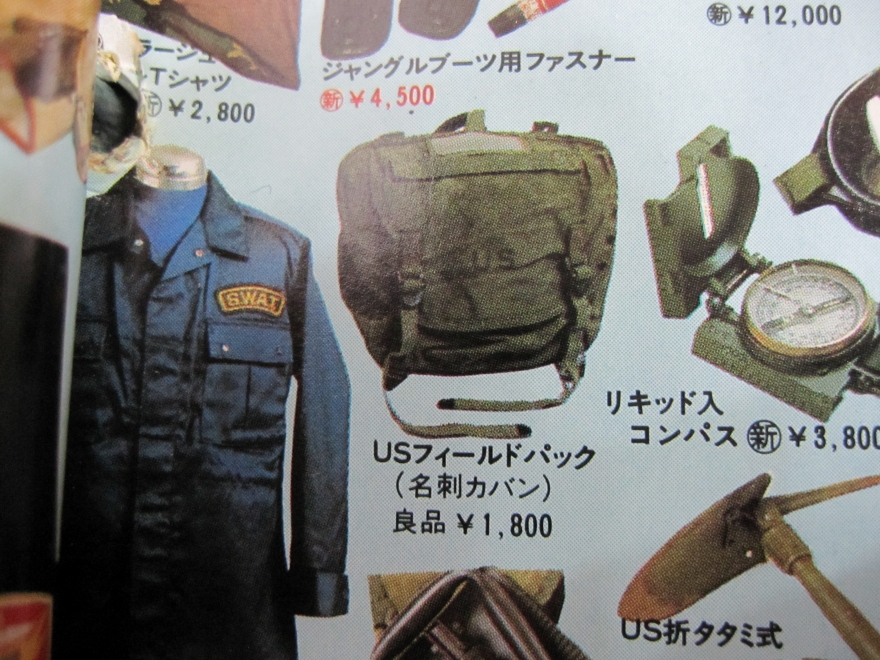

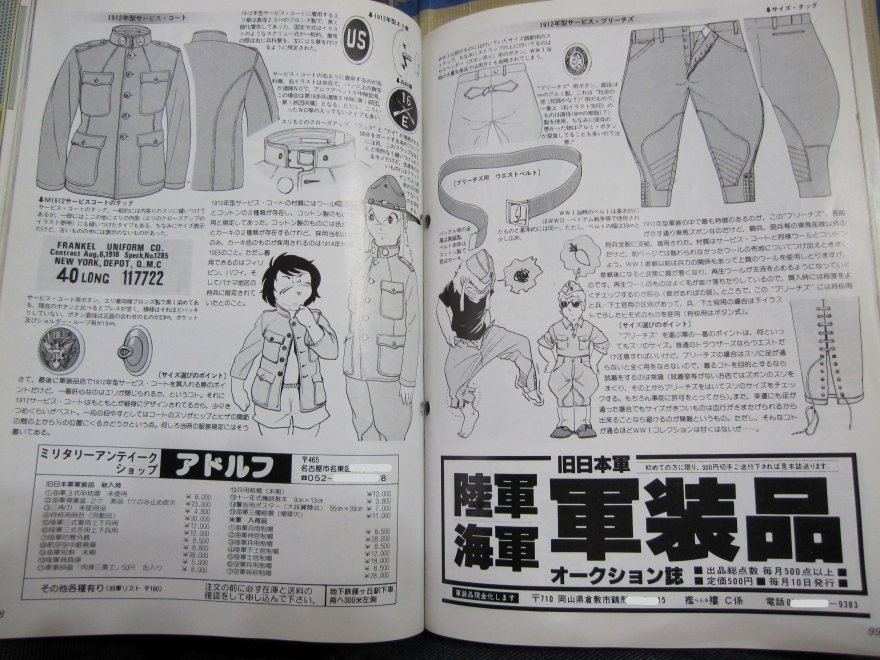

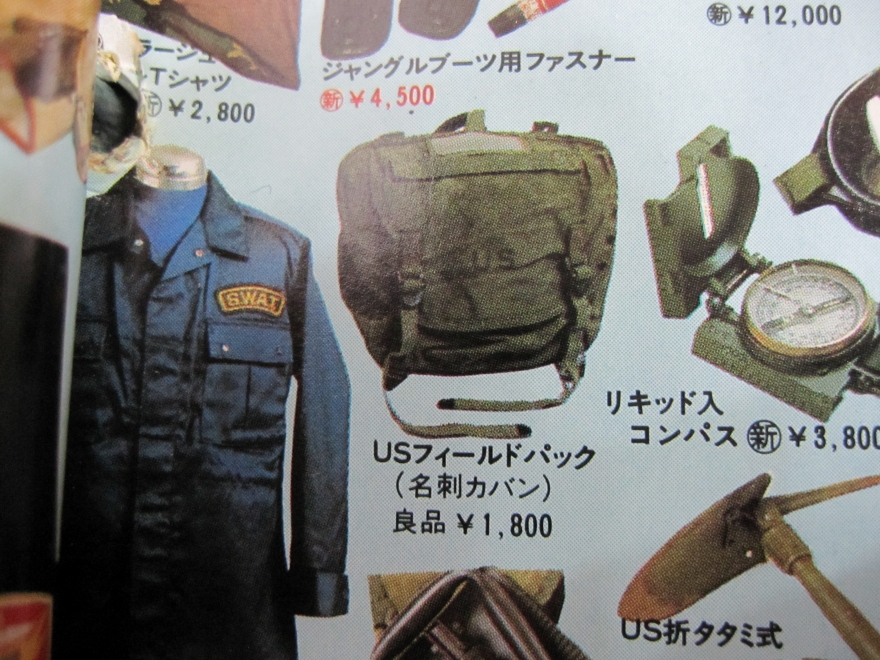

↓真ん中の「USフィールドパック(名刺カバン)」(M1961コンバット・フィールドパック)の良品が1,800円‼これも当時に買っていればよかったです。現在なら良品であれば3,000円はくだらないでしょう。「名刺カバン」の語がいいですね。

↓「US鉄カブト(M2)一式」良品8,500円。「M2」とありますが、WW2の空挺隊用のM2ヘルメットではありません。この頃は一般的に「M1ヘルメット」とはWW2を通して使われ、その後に重心が低くなるよう高さを低く改良される前のモデルを指し、対して「M2」は、改良後の高さの低くなったM1の事を指して言っていました。ミリタリー業界全体で高さが低くなったM1の改良型を「M2ヘルメット」という別の新しいヘルメットとして認識していた感じです。WW2は「M1」、ベトナム以降は「M2」という概念だったと言ってもいいでしょう。現在だとライナーヘルメットがどの時期のモデルかによっても変わりますが、ミッチェルパターン・カモ・カバーとゴムバンドが付いた「ヴェトナム戦中バージョン」なら国内では8,500円での入手はまず困難でしょう。最低でも15,000円位はするのではないでしょうか。

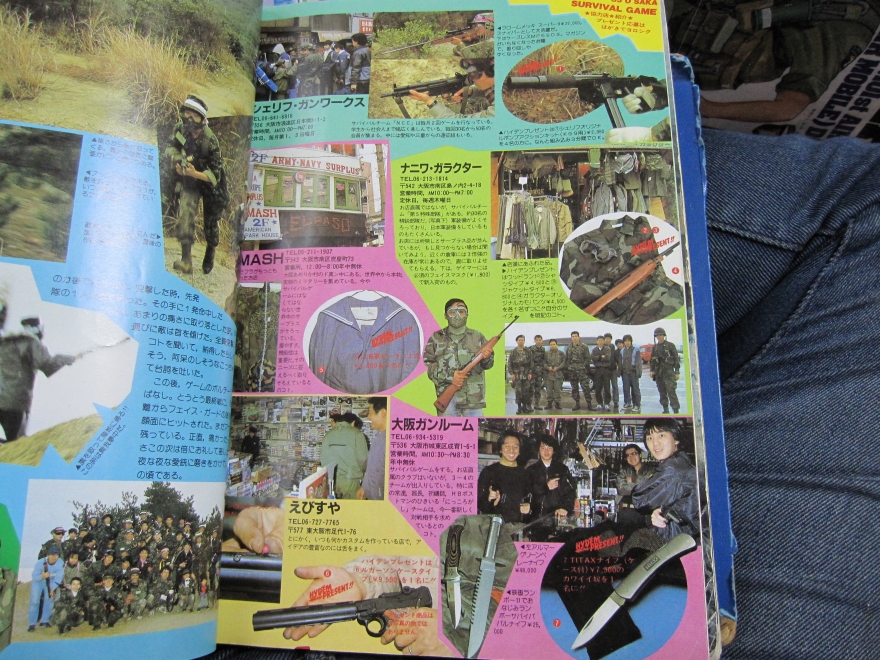

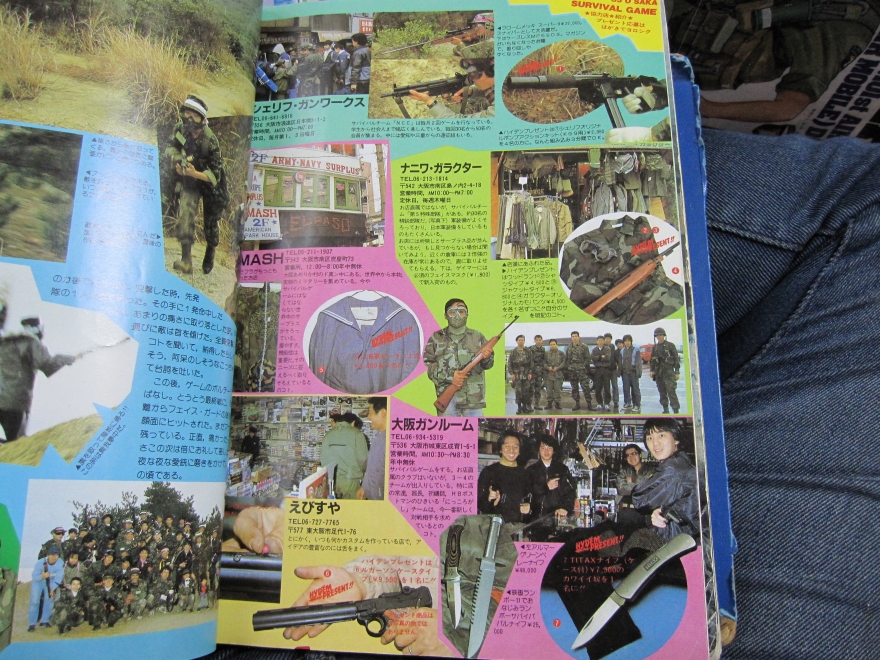

↓ハイデンの関西ネタ記事です。関西のミリタリーショップの特集です。私の好きだった「ナニワ・ガラクター」も載ってます。まだアメリカ村ではなく島之内にあった時代です。MASHさんはこの頃はアメリカ村にありました。後に火災に遭われたあと浪速区に移転なさいます。この頃はサバゲがジワジワと広がり始めていった時期でした。「サバゲフィールド」などいう今では普通の概念も、この頃にはまだありませんで、河川敷や広い公園、山林に分け入って人目を忍んでお巡りさんや面倒な人に見つからないようにやるのが通常でしたねぇ。もちろん私有地の所有者にしっかり承諾を得てやってたかたもいらっしゃったと思いますが。今より多少はおおらかな感じでしたが、話の分からんお巡りさんに目を付けられたら結構面倒臭いことになってたようです。マナーの悪い集団もあったようです。私は面倒臭い経験はありませんでしたが。

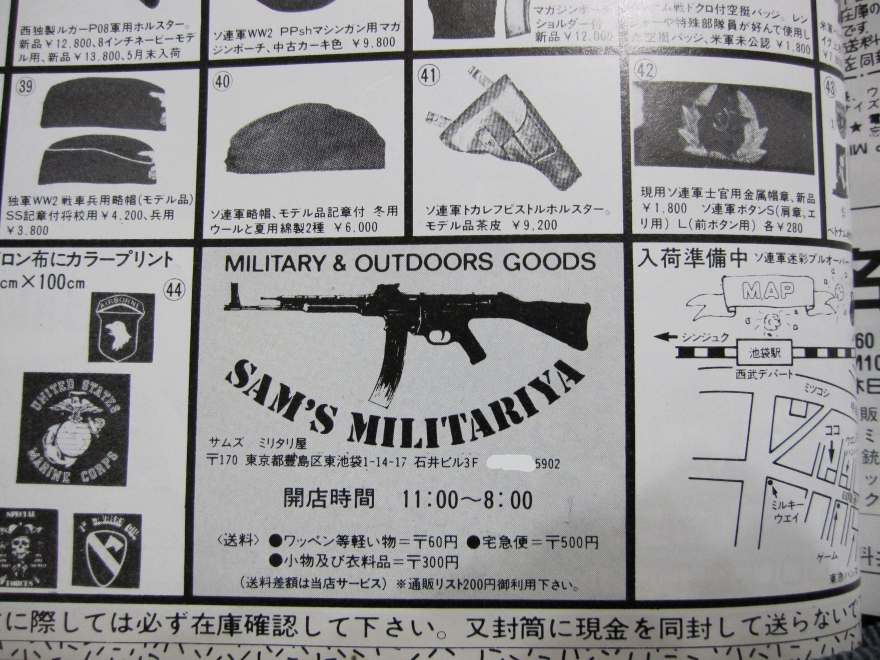

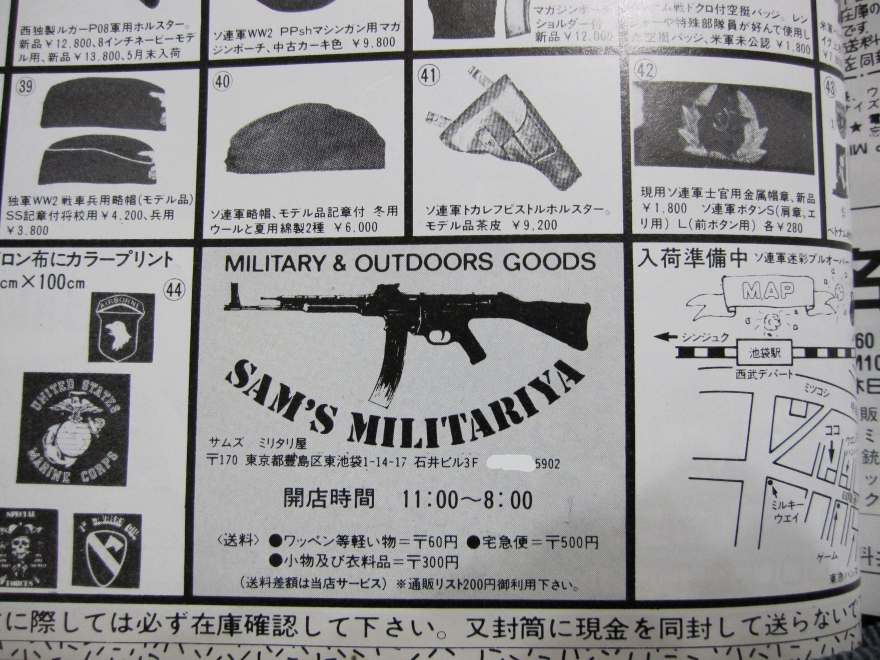

↓サムズ・ミリタリ屋さん。昔から実物だと高価な物をモデル品で提供して下さってます。

↓右上のハヴァーサックが上下逆さまなのはご愛嬌?左のTボーンスコップは欲しかったですが、コレクションしていく優先順位で言えばまだ劣後でしたので後回しでした。右下のレギンスの極上品を注文したら海兵隊用のデッドストックが頂けました。

↓大御所アルバンさん。切手でカタログを請求しましたねぇ。カタログが単なる物品の羅列に止まらず、解説書のようになってまして軍装品についての知識習得に役立ちました。

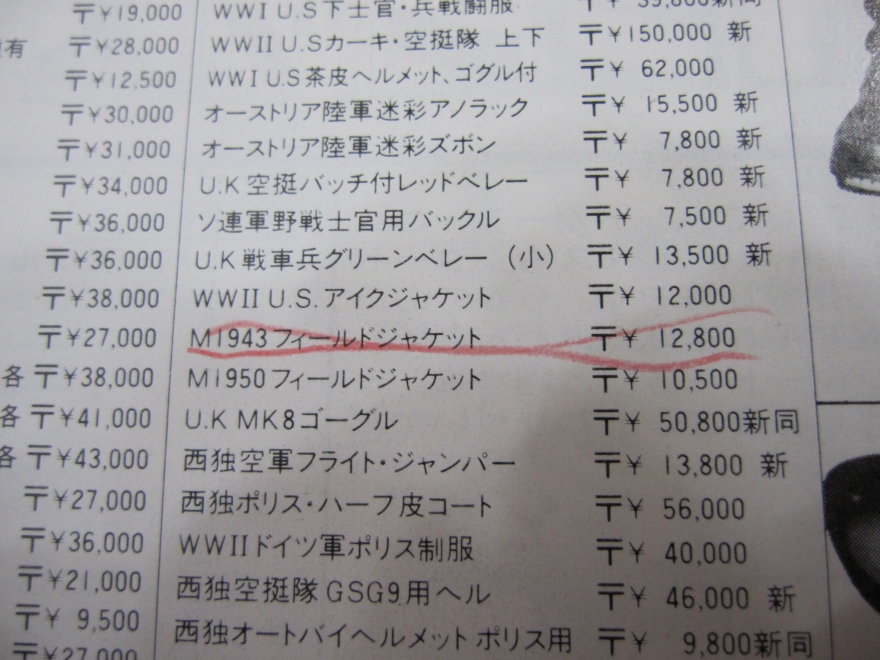

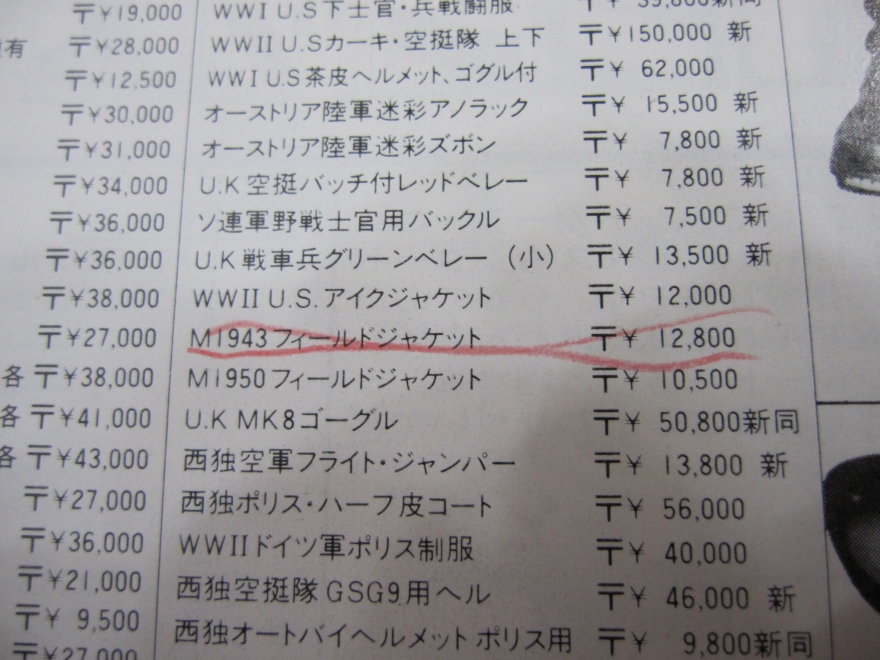

↓アルバンの広告に赤線で印が付いてますが、高嶺の花でした。

↓ここにも赤印が。でもやっぱり先ずベルトとか弾薬パウチの方が先でした。サバゲ用のヘルメットは中田商店さんで中古のM1(先ほども申しましたが当時で言う所のM2(高さが低くなったM1))ヘルメットの外帽とレプリカの内帽を買って「M1ヘルメット」にしてました。

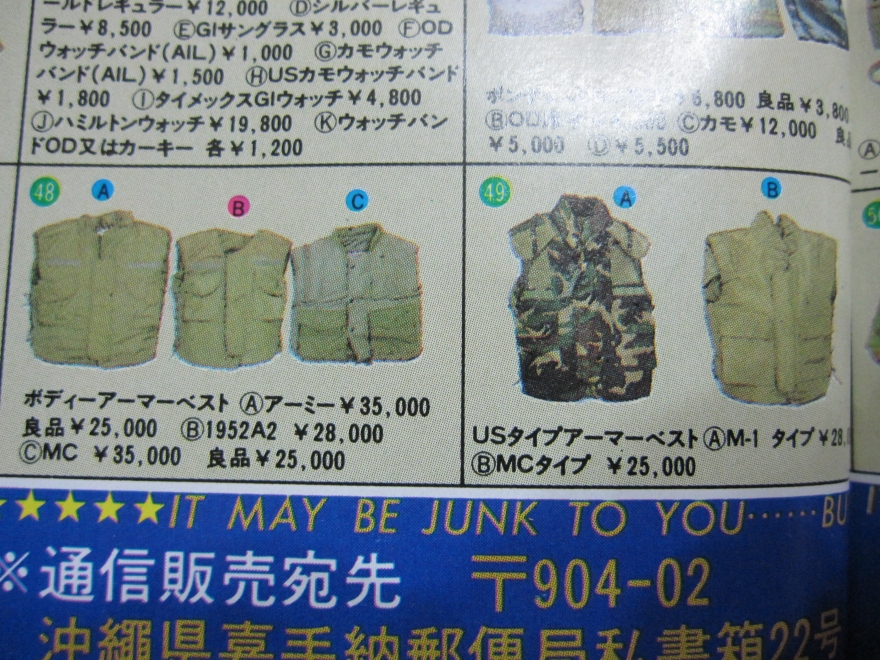

↓沖縄のアメリカ屋さんです。東京にも支店を展開なさってました。払下げのメッカとも言うべき沖縄から、その価格の低廉さ・品揃えの豊富さで他の払下げ店の追随を許さないような勢いを感じました。私も大変お世話になりました。ただこの頃は私はWW2US装備しか眼中に無く、ヴェトナム戦装備には露ほども興味が無かったのでメリットを享受することは多くは無かったです。今は「もっとこの値段でヴェトナム戦装備品を買っていたらなー」と思います。

↓左上⑯のD「旧型綿ピストルベルト」とは「M1961」ピストルベルトですね。良品が2,000円で買えてたんですね...右の⑱のA「X型サスペンダー」2,000円は買いました。WW2装備で格安でしたから。

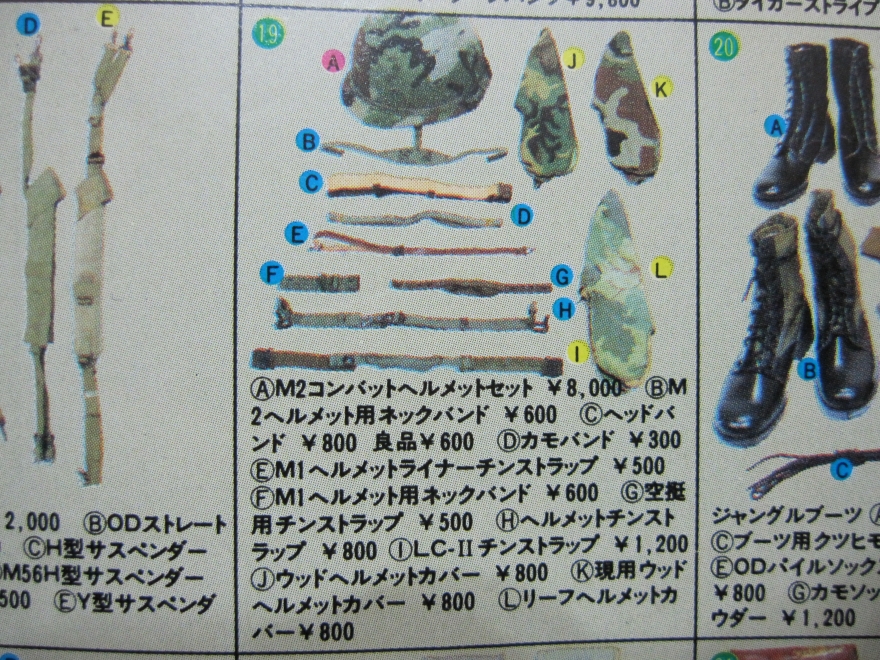

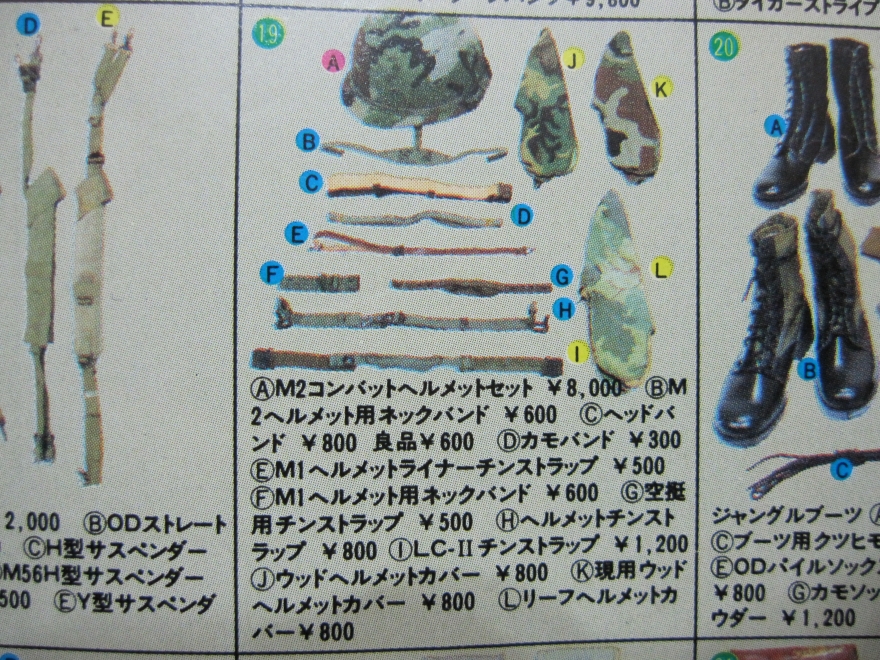

↓⑲のA「M2コンバットヘルメットセット」8,000円!(ここでも「M2」となってます。WW2の空挺隊用のM2ではありません。いわゆるヴェトナム戦以降によく使われた「M1低重心改良モデル」です。)ミッチェル・カモ・カバーではなくERDL迷彩カバー付きです。ミッチェル・カモ・カバーは良品がL「リーフヘルメットカバー800円」として売られています。800円ですよ。800円。今ならまあ3,000円は下らないと思います。

↓左側はWW2ファンにとっては今では夢のような価格です。Bの「WW2 6ポケカーキーベルト(BAR用ベルト)」が3,000円!Cの「WW2 10ポケガーランドベルトカーキー又はOD」が良品で2,000円!Hの「WW2コンパスポーチ(写真ではブリティッシュメードですが)」の新品が1,000円、良品が600円です。私は新品を買いました。右側もFの「M16 20連マガジンポーチ」が新品で2,000円!現在ではまあ5,000円は下らないです。Gの「M14マガジンポーチ」が新品800円、良品が600円!これも今なら新品なら4,000円前後はしますよね。

↓右㉔のI 「M16の20連マガジン極上品」が1,200円!今なら4,000円は下りません。

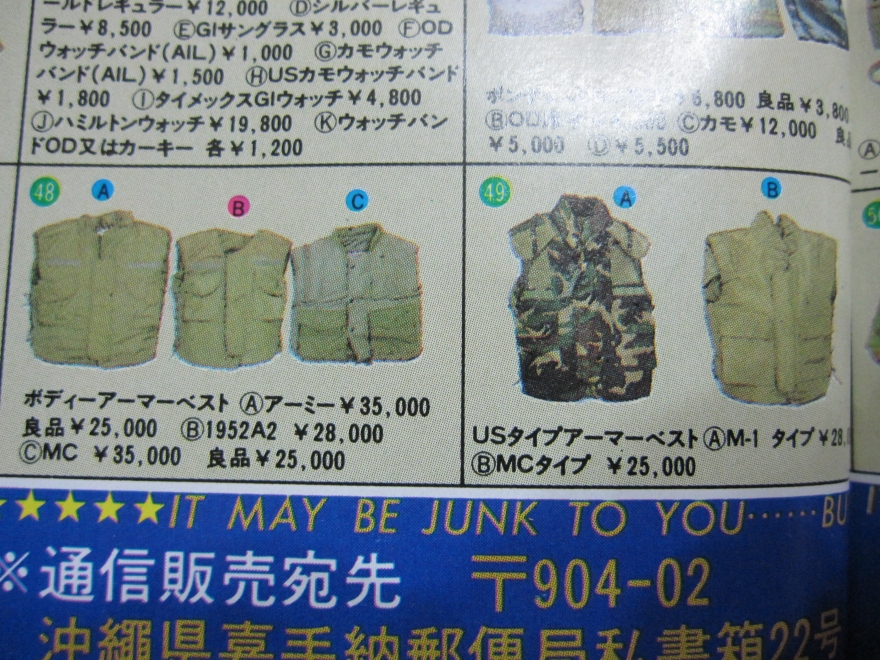

↓ボディーアーマーは現在とあまり変わりありませんね。

↓ナニワガラクターさんも有難いお店でした。今この価格なら凄いんですけれど、この当時でも比較的廉価で提供して下さってました。

↓まだ島之内にお店があった時です。

↓⑥と⑦を買ってサンダース軍曹行軍シーンを再現しましたよ。当時でも2つで5,500円というのは破格でした。アルバンさんなんかでしたらもうちょっとしてました。

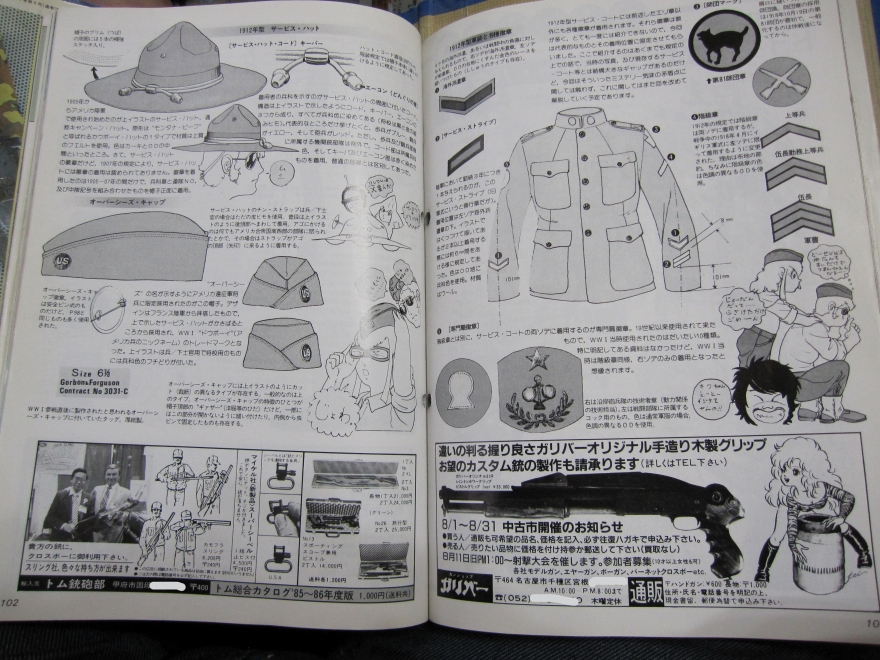

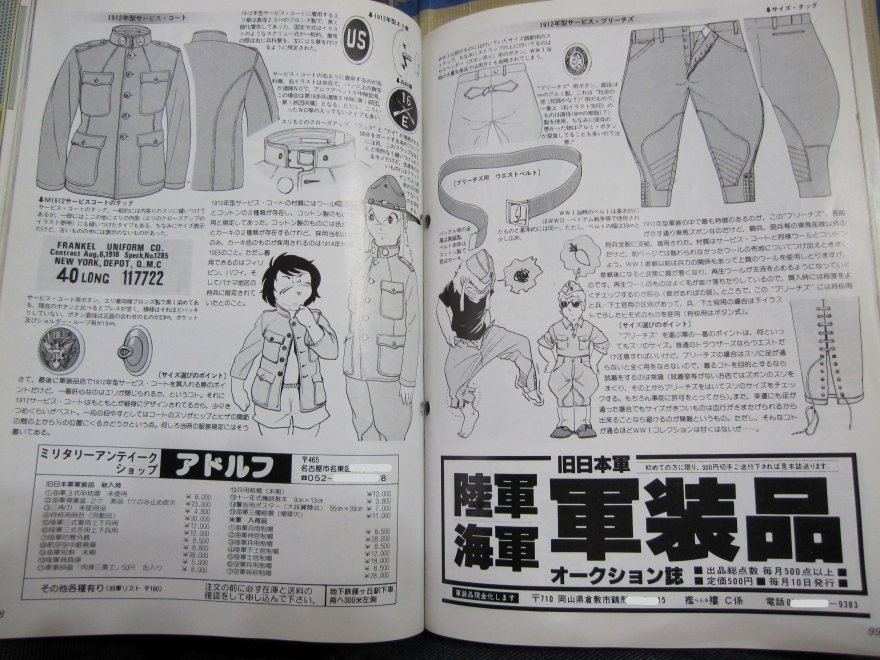

↓文:菊月俊之・イラスト:川越のりとのコンビでの連載記事「ミリタリー入門」は初学者の私にとって色んな知識を授けて下さいました。

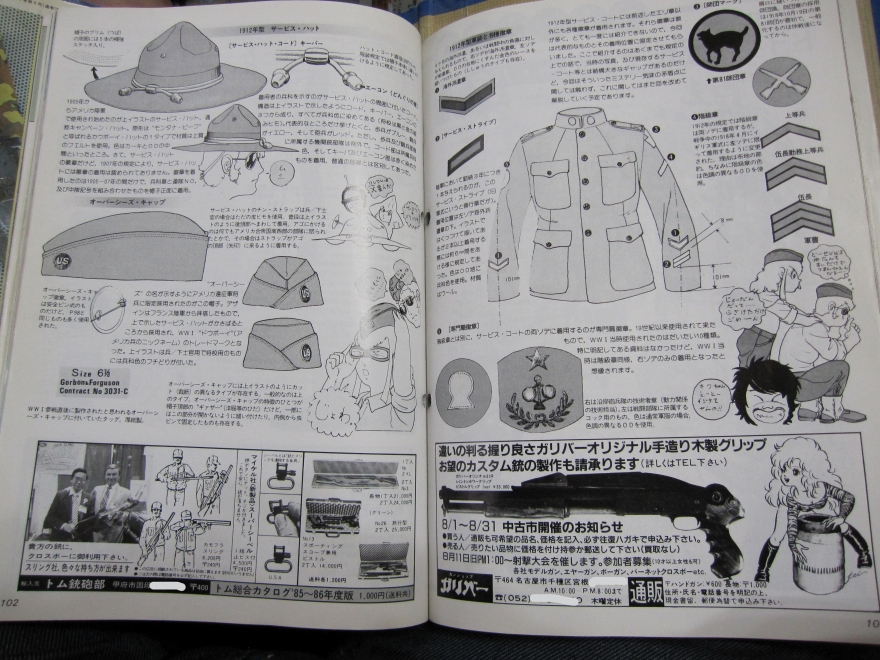

↓WWIUSユニフォームにも興味をそそられました。菊月先生はWWIUSユニフォーム・装備への思い入れが一入でらっしゃるのがよく分かりました。左ページ下の「アドルフ」さん、今はどうなさっているのでしょうか。ドイツ軍・日本軍・米軍など幅広い品揃えでお値段も比較的廉価で提供して下さっていました。右ページ下の「襤褸」さんは、私の弟が日本軍ファンなのでもう少し後になってからチョコチョコお世話になっていたようです。

↓WWIUS装備にも興味を抱き、蒐集対象にし掛かりましたが、何分現存数が少なくてお値段も私には辛いものでしたので已む無く断念しましたねぇ...。

↓現存数も少なく、あっても保存程度が良いモノが少ないので精巧なレプリカを制作しているショップが海外には沢山ありますが、やはりどうしても私は実物を求めてしまいます。サバゲでなら汚してもいいレプリカですが、フィールドで普通にボルトアクションのスプリングフィールド小銃を携えて戦ってもキワモノ扱いされそうです。

↓巻末に折り込みになってた約B4サイズのポスターの裏面は中田商店さんの広告になっていました。時々このように商品広告ではなく代表者である中田忠雄氏の所蔵する資料が掲載されることがありました。天然資源の乏しい日本が大戦中に本来の原材料ではなく、その「代用物」で作らざるを得なかった「竹製ヘルメット」や「陶製手榴弾」などが掲載されておりまして、私はこれらの掲載は、世間に対する氏の反戦メッセージだと感じました。

↓中田商店さんの広告です。左のE-1403はM1956Hサスペンダーで、1,200円は安かったのではと思います。私はこの頃はまだヴェトナム戦装備に関心が無かったので買いませんでしたが。中田商店さん(中田忠雄さん)はサープラス界・ミリタリー商業界で払下げ品を最も広く一般に普及させたお方であるのは皆さんご承知の通りです。お亡くなりになってもうやがて2年になろうとしています。私はほんの数年前に東京へ行く機会があった時に一度だけ実店舗を訪れたことがあったのですが、昔も今も店頭では偶に物凄いモノが破格で売られることがあるんだそうで、関東の方々が羨ましいです。

↓画像の真ん中E-1524の茶革製のレプリカM-1916ピストル・ホルスターが3,500円。実物のM-1916ホルスターが当時最低でも15,000円程の価格だったので、まだ高校生だった私は「おい、それ」とは買えず、このレプリカを買ってサンダース軍曹になりました。コストパフォーマンスは良かったと思います。

冒頭でも申しましたが、ミリタリー趣味に嵌まって以来30有余年。少ない資金で細々と蒐集して参りましたが知識を得ながらの蒐集はとても楽しいものです。今は物量よりも知識欲の方が勝っているのですが、目の前に「お手頃価格」で売りに出ているとやっぱり心を動かされてしまいます。

インターネットの普及する前は今回見て来ましたように紙媒体の広告と実店舗訪問が物品購入のチャンネルでした。現在はインターネットが主流になっていますが実店舗を覗いて思わぬ発見・発掘をすることもあり、実物の手触りも大事にしていきたいと思います。

今回の記事を書いていて思った事は「沖縄アメリカ屋さんで、M14用のマガジンパウチを20個くらい買っておけばよかった」です。デッド・ストックが800円。タイムマシンがあればなぁ。

それでは今回はこの辺で失礼いたします。またお会いしましょう。さようなら。

当地大阪でも記録史上最速で桜の開花宣言が出たんだそうで、これもいわゆる温暖化の影響なのでしょうか。近所の桜は5分咲きくらいになりました。

首都圏1都3県に発令していた「非常事態宣言」が「もうみんな慣れてしまってて最早宣言したままにする実質的意味が無い」だとか「自粛疲れしているのを何とかしたい」など、解除理由としては釈然としないことを根拠に去る21日に解除され、一挙にまた感染が拡大しそうな気がします。「まん防」というまた新しいワードを持ち出して何やら世論を煙に巻くように画策しているような...。医療崩壊のリスクを考えると、私のような素人は「ホンマに大丈夫かいな?」と疑問を持ちます。

そんなこんなで本日定刻を1週間過ぎてシトシトと春の雨が降る当地大阪郊外都市からお送りいたします今回のネタは私の蒐集歴の始まるキッカケとなった古い「コンバット・マガジン」をご覧いただきます。と言ってもコレクションに関わる部分だけでして、記事全般を見るわけではありません。どうかご了承ください。

↓コンバット・マガジン1985年6月号の表紙です。「エッ!もう36年も前?!」色んな意味で愕然とします。

これまでの記事の中でも時々触れていますが、この雑誌をたまたま書店で見たのが今に至るミリタリー、ミリタリーコレクション趣味の原点でした。田宮模型のミリタリーミニチュア・シリーズや戦艦・戦闘機のプラモデルなんかをそれまでに作ったりしてたので、ミリタリー関係そのもの自体に対する興味は少なからずありましたが、あくまでも「歴史上の出来事の再現・イメージ」にとどまっておりました。ほかには少年ジャンプなどに載っていた通販会社のモデルガンの広告を見て「これ欲しいなー」と思う程度でした。刑事ドラマや映画のヒーローが拳銃をぶっ放して悪を倒すカッコよさからの興味です。この頃はノッペリとした外観のオートマチックよりもS&Wなどののリボルバーの方が好きでした。

コンバット・マガジンの銃器やそれに関連するミリタリー記事・トイガン記事が毎月楽しみで、程なくライバル誌である「Gun」誌もほぼ毎月購読するようになりました。そんな中で一番の驚きは「軍隊の使っている・使っていたモノを売っている」広告が沢山載っている事でした。軍隊の使っていたモノは博物館に鎮座しているか、若しくはごく限られたホンの一部の人間だけが色んなコネクションでやっとこさ入手できるモノだと思ってたからです。米軍基地が多く存在し、「払い下げ店」の存在が身近である地域の人からすれば「何をそんなに驚くの?」という感じでしょうか。大阪の長閑な郊外都市に住む者にとっては「払い下げ店」の存在は遠かったのです。もちろん知ってる人は知ってたのでしょうけれども。

↓東京ファントムの広告です。ネットの無い頃はこのような雑誌広告だけが私にとっては数少ないミリタリーモノの入手情報源でした。

↓ボールペンで丸印を付けてました。「M1カービンマガジンポーチ」が良品600円、新品1,000円です。この「M-1 カービン/小銃30口径カートリッジ・ポケット」は製造年さえ気にしなければ現在でもデッド・ストックが一つ1,500円程度で入手できますね。国内でも良心的なところでは程度に応じて安価で販売されてます。中には何故かせいぜい「極上品」なのに「3,000円!」なんていう価格設定のお店があったりして、広ーくショップを見渡さないと掴まされる事もあるようです。ほかにもこの画像の中には「この値段だったらこの時に買っておけばよかったなー」と思うモノが幾つもあります。

↓真ん中の「USフィールドパック(名刺カバン)」(M1961コンバット・フィールドパック)の良品が1,800円‼これも当時に買っていればよかったです。現在なら良品であれば3,000円はくだらないでしょう。「名刺カバン」の語がいいですね。

↓「US鉄カブト(M2)一式」良品8,500円。「M2」とありますが、WW2の空挺隊用のM2ヘルメットではありません。この頃は一般的に「M1ヘルメット」とはWW2を通して使われ、その後に重心が低くなるよう高さを低く改良される前のモデルを指し、対して「M2」は、改良後の高さの低くなったM1の事を指して言っていました。ミリタリー業界全体で高さが低くなったM1の改良型を「M2ヘルメット」という別の新しいヘルメットとして認識していた感じです。WW2は「M1」、ベトナム以降は「M2」という概念だったと言ってもいいでしょう。現在だとライナーヘルメットがどの時期のモデルかによっても変わりますが、ミッチェルパターン・カモ・カバーとゴムバンドが付いた「ヴェトナム戦中バージョン」なら国内では8,500円での入手はまず困難でしょう。最低でも15,000円位はするのではないでしょうか。

↓ハイデンの関西ネタ記事です。関西のミリタリーショップの特集です。私の好きだった「ナニワ・ガラクター」も載ってます。まだアメリカ村ではなく島之内にあった時代です。MASHさんはこの頃はアメリカ村にありました。後に火災に遭われたあと浪速区に移転なさいます。この頃はサバゲがジワジワと広がり始めていった時期でした。「サバゲフィールド」などいう今では普通の概念も、この頃にはまだありませんで、河川敷や広い公園、山林に分け入って人目を忍んでお巡りさんや面倒な人に見つからないようにやるのが通常でしたねぇ。もちろん私有地の所有者にしっかり承諾を得てやってたかたもいらっしゃったと思いますが。今より多少はおおらかな感じでしたが、話の分からんお巡りさんに目を付けられたら結構面倒臭いことになってたようです。マナーの悪い集団もあったようです。私は面倒臭い経験はありませんでしたが。

↓サムズ・ミリタリ屋さん。昔から実物だと高価な物をモデル品で提供して下さってます。

↓右上のハヴァーサックが上下逆さまなのはご愛嬌?左のTボーンスコップは欲しかったですが、コレクションしていく優先順位で言えばまだ劣後でしたので後回しでした。右下のレギンスの極上品を注文したら海兵隊用のデッドストックが頂けました。

↓大御所アルバンさん。切手でカタログを請求しましたねぇ。カタログが単なる物品の羅列に止まらず、解説書のようになってまして軍装品についての知識習得に役立ちました。

↓アルバンの広告に赤線で印が付いてますが、高嶺の花でした。

↓ここにも赤印が。でもやっぱり先ずベルトとか弾薬パウチの方が先でした。サバゲ用のヘルメットは中田商店さんで中古のM1(先ほども申しましたが当時で言う所のM2(高さが低くなったM1))ヘルメットの外帽とレプリカの内帽を買って「M1ヘルメット」にしてました。

↓沖縄のアメリカ屋さんです。東京にも支店を展開なさってました。払下げのメッカとも言うべき沖縄から、その価格の低廉さ・品揃えの豊富さで他の払下げ店の追随を許さないような勢いを感じました。私も大変お世話になりました。ただこの頃は私はWW2US装備しか眼中に無く、ヴェトナム戦装備には露ほども興味が無かったのでメリットを享受することは多くは無かったです。今は「もっとこの値段でヴェトナム戦装備品を買っていたらなー」と思います。

↓左上⑯のD「旧型綿ピストルベルト」とは「M1961」ピストルベルトですね。良品が2,000円で買えてたんですね...右の⑱のA「X型サスペンダー」2,000円は買いました。WW2装備で格安でしたから。

↓⑲のA「M2コンバットヘルメットセット」8,000円!(ここでも「M2」となってます。WW2の空挺隊用のM2ではありません。いわゆるヴェトナム戦以降によく使われた「M1低重心改良モデル」です。)ミッチェル・カモ・カバーではなくERDL迷彩カバー付きです。ミッチェル・カモ・カバーは良品がL「リーフヘルメットカバー800円」として売られています。800円ですよ。800円。今ならまあ3,000円は下らないと思います。

↓左側はWW2ファンにとっては今では夢のような価格です。Bの「WW2 6ポケカーキーベルト(BAR用ベルト)」が3,000円!Cの「WW2 10ポケガーランドベルトカーキー又はOD」が良品で2,000円!Hの「WW2コンパスポーチ(写真ではブリティッシュメードですが)」の新品が1,000円、良品が600円です。私は新品を買いました。右側もFの「M16 20連マガジンポーチ」が新品で2,000円!現在ではまあ5,000円は下らないです。Gの「M14マガジンポーチ」が新品800円、良品が600円!これも今なら新品なら4,000円前後はしますよね。

↓右㉔のI 「M16の20連マガジン極上品」が1,200円!今なら4,000円は下りません。

↓ボディーアーマーは現在とあまり変わりありませんね。

↓ナニワガラクターさんも有難いお店でした。今この価格なら凄いんですけれど、この当時でも比較的廉価で提供して下さってました。

↓まだ島之内にお店があった時です。

↓⑥と⑦を買ってサンダース軍曹行軍シーンを再現しましたよ。当時でも2つで5,500円というのは破格でした。アルバンさんなんかでしたらもうちょっとしてました。

↓文:菊月俊之・イラスト:川越のりとのコンビでの連載記事「ミリタリー入門」は初学者の私にとって色んな知識を授けて下さいました。

↓WWIUSユニフォームにも興味をそそられました。菊月先生はWWIUSユニフォーム・装備への思い入れが一入でらっしゃるのがよく分かりました。左ページ下の「アドルフ」さん、今はどうなさっているのでしょうか。ドイツ軍・日本軍・米軍など幅広い品揃えでお値段も比較的廉価で提供して下さっていました。右ページ下の「襤褸」さんは、私の弟が日本軍ファンなのでもう少し後になってからチョコチョコお世話になっていたようです。

↓WWIUS装備にも興味を抱き、蒐集対象にし掛かりましたが、何分現存数が少なくてお値段も私には辛いものでしたので已む無く断念しましたねぇ...。

↓現存数も少なく、あっても保存程度が良いモノが少ないので精巧なレプリカを制作しているショップが海外には沢山ありますが、やはりどうしても私は実物を求めてしまいます。サバゲでなら汚してもいいレプリカですが、フィールドで普通にボルトアクションのスプリングフィールド小銃を携えて戦ってもキワモノ扱いされそうです。

↓巻末に折り込みになってた約B4サイズのポスターの裏面は中田商店さんの広告になっていました。時々このように商品広告ではなく代表者である中田忠雄氏の所蔵する資料が掲載されることがありました。天然資源の乏しい日本が大戦中に本来の原材料ではなく、その「代用物」で作らざるを得なかった「竹製ヘルメット」や「陶製手榴弾」などが掲載されておりまして、私はこれらの掲載は、世間に対する氏の反戦メッセージだと感じました。

↓中田商店さんの広告です。左のE-1403はM1956Hサスペンダーで、1,200円は安かったのではと思います。私はこの頃はまだヴェトナム戦装備に関心が無かったので買いませんでしたが。中田商店さん(中田忠雄さん)はサープラス界・ミリタリー商業界で払下げ品を最も広く一般に普及させたお方であるのは皆さんご承知の通りです。お亡くなりになってもうやがて2年になろうとしています。私はほんの数年前に東京へ行く機会があった時に一度だけ実店舗を訪れたことがあったのですが、昔も今も店頭では偶に物凄いモノが破格で売られることがあるんだそうで、関東の方々が羨ましいです。

↓画像の真ん中E-1524の茶革製のレプリカM-1916ピストル・ホルスターが3,500円。実物のM-1916ホルスターが当時最低でも15,000円程の価格だったので、まだ高校生だった私は「おい、それ」とは買えず、このレプリカを買ってサンダース軍曹になりました。コストパフォーマンスは良かったと思います。

冒頭でも申しましたが、ミリタリー趣味に嵌まって以来30有余年。少ない資金で細々と蒐集して参りましたが知識を得ながらの蒐集はとても楽しいものです。今は物量よりも知識欲の方が勝っているのですが、目の前に「お手頃価格」で売りに出ているとやっぱり心を動かされてしまいます。

インターネットの普及する前は今回見て来ましたように紙媒体の広告と実店舗訪問が物品購入のチャンネルでした。現在はインターネットが主流になっていますが実店舗を覗いて思わぬ発見・発掘をすることもあり、実物の手触りも大事にしていきたいと思います。

今回の記事を書いていて思った事は「沖縄アメリカ屋さんで、M14用のマガジンパウチを20個くらい買っておけばよかった」です。デッド・ストックが800円。タイムマシンがあればなぁ。

それでは今回はこの辺で失礼いたします。またお会いしましょう。さようなら。

2020年06月07日

ドイツ軍モノの真贋判定手段としての製造者コード・Waffenamt

みなさん、こんにちは。

政府から委託された仕事を電通に再委託して20億円を中抜きしたホニャララ協議会。これは(これも)徹底的に追及しないと、もう本当にこのにぽん国は最低最悪のクニになりますよ。メディアはやはり電通が恐ろしいのでしょうか、及び腰で報道にも熱が全く入っていません。もはや「メディア」の限界で、SNSしか追究する勢力が存在し得なくなってきているのでしょうか。検察は政府が押さえてますし。

はい、梅雨入り前の比較的良いお天気の続く、まるで初夏を思わせる快晴の当地大阪某郊外都市の寓居からエアコンの試運転&掃除を終えて本日定刻を3時間過ぎてお届けします今回の投稿記事は、私のコレクションの本流から離れてドイツ軍関係です...。

私がいわゆるミリタリーの世界に興味を持った一番初めのキッカケはドイツ軍です。当初から今でも「ドイツ軍モノ」については興味が無い訳ではなく、これまでの投稿記事の中でも何度か触れておりますように魅力を感じるモノは幾つもありましたし、財政の許す範囲で蒐集して来ています。しかし、この世界に足を踏み入れ始めの段階で、例えば1944年ノルマンディ―後の極々一般的なドイツ陸軍兵士の極々一般的装備品一式を揃えようかと考えた時、現実的な問題として「費用はどれくらい必要になるのか」というところにブチ当たりました。財政問題は切実です。渋谷アルバンのカタログを見ますと「M42シュタールヘルムが〇〇万円!」、「M43フェルトブルーゼが〇〇万円!」となっており、当時まだ高校生でありました私、たちまち蒐集意欲は萎えました。持たざる身としては萎えざるを得ませんでした。機をほぼ同じくしてテレビの「COMBAT!」の何回目かの再放送を見ているうちにサンダース軍曹の「アメリカ軍」に興味が湧いてその軍装が恰好良く見えてきまして、同じWW2時期の軍装品でもアメリカ軍モノの価格はドイツ軍モノのそれに比べて遥かに低廉で、「これならコレクションして行けそうだ。サンダース軍曹になろう!」と明るい展望が開けまして、以来アメリカ陸軍が私のコレクションの本流となっています。

そのような経緯を経て、なお魅力を感じるドイツ軍モノをちょこちょこ蒐集していく際に気を付けなければならなかったことは、いわゆる真贋問題です。アメリカ軍装備も近時は精巧なレプリカが出現して来ており、同様に真贋については注意が必要ですが、上で述べましたようにドイツ軍モノは昔から高価格で、手に入れる場合には何としてもニセモノを掴まされないように細心の注意を払わなければなりませんでした。

今はネットで膨大な情報が瞬時に手に入れられますが、当時はまだインターネットがありませんでしたので、紙媒体での情報入手手段しか無く、有名なショップでも「ウチが『本物』と言えば『本物』です」といった、全くの売り手市場の様相でした。

海外の一般的な通販ショップ、例えばL.L.BeanやLandsend等で衣類や雑貨などを個人輸入し始めたのが大学に入ってすぐ位の時でした。本屋で偶々「誰でもできる簡単個人輸入」みたいなタイトルの本を見かけて、面白そうだったので早速買い求め、その指南通りにカタログ請求して日本では売ってないモノをちょこちょこ個人輸入してました。

ある時鞄だったか靴だったか、個人輸入の小包の中に、新聞紙か雑誌類かが細かーくシュレッダー裁断されたものが緩衝材代わりに詰められておりまして、たまたまそれらを文字が繋がるようにパズル感覚で貼り合わせて、どんな雑誌でどんな事が書いてあるんだろうと遊び半分で繋げていったところ、「〇〇Army Navy Shop」とか「〇/〇 Military」とかの文字列が出来上がり、「ひょっとしてこれはミリタリー系の雑誌の広告か何かか?」と、いくつものシュレッダー処理済みの細い紙片を繋ぎ合わせてみたら、「Shotgun News」という隔週刊かの大きな情報誌である事が判明し、その発行元をやはり裁断片を繋ぎ繋ぎ突き止めて、サンプルとして一部取り寄せて見ると、あるわあるわ!アメリカ国内のミリタリーショップ・ガンショップの広告が満載でした。「海外の軍装品ショップなら、日本国内のミリタリーショップで買うよりもモノが豊富で価格も安いぞ」と開眼し、アメリカ国内のミリタリーショップに片っ端から国際返信切手券とエア・メール封筒と父親が使っていたBrotherのタイプライターを駆使してカタログを取り寄せ、在庫を伺い、注文書を送ってました。

メジャーな通販会社でもですが、支払は銀行振込(Wire Transfer)はアメリカではあまり一般的ではなく、送金為替(Money Order)や小切手(Check)、クレジットカードの方が好まれてて、私はクレジットカードはまだ持ち得なかったものですから、郵便局で国際郵便為替(International Postal Money Order)を安い手数料で組んでもらってそれを注文書と一緒に書留(Registered Mail)で送って、商品の発送はなるべく送料を安くあげようと船便(Surface Mail)を選んで…と、以来多くの海外のミリタリーショップや書店から個人輸入をして来ました。シュレッダー裁断片をゴミとしてしか扱ってなければ、軍装品の個人輸入なんかはもっと時代が下ってインターネットが発達してオンライン・ビジネスが拡がる1996年頃までは始めていなかったと思います。私自身が自宅にインターネット環境を調えることが出来たのがWindows98搭載のNEC製PC98-NX VALUESTARを買った1998年でした。

はい、やっと今回の記事内容のモノに繋がります。あるミリタリーショップの書籍カタログの中にあった「Military Production Codes of the Third Reich」というタイトルの、わずか20数ページの本(というか冊子)の「ドイツ軍装備品の製造者コードが網羅されている。」というキャプションに目が留まり、これからドイツ軍モノと接するに当たっては、このような本で情報・知識武装する必要があると感じて入手したのでした。ホチキス留めの簡易な冊子ですが、確かUS$15くらいしたように記憶しています。

↓「Military Production Codes of the Third Reich」。著者はLee Doran氏。真っ赤な表紙にインパクトがありました。

↓流通元。

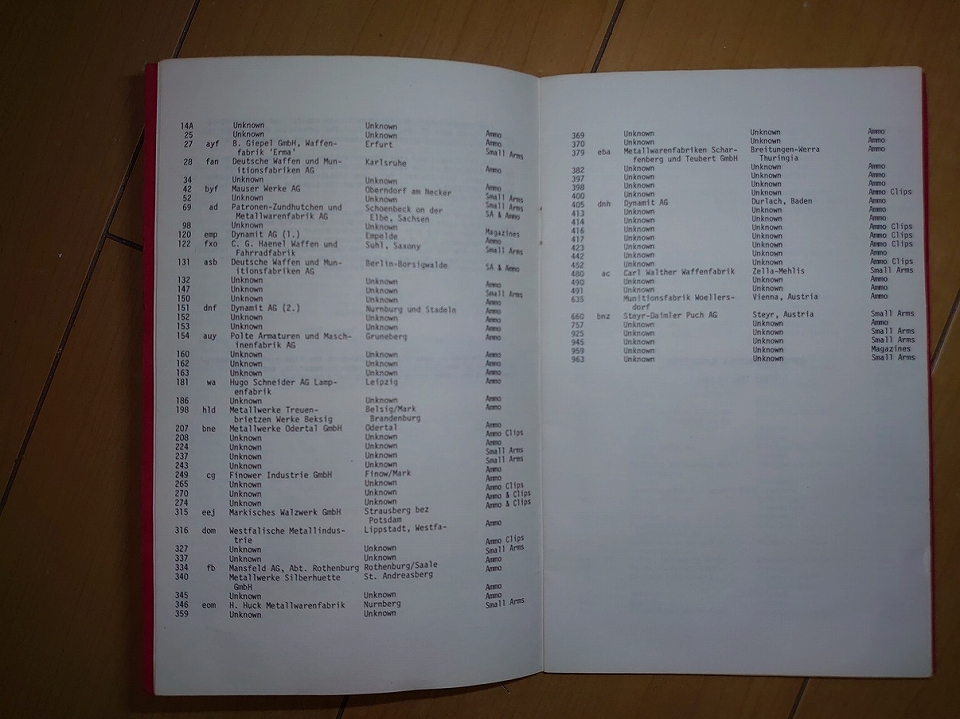

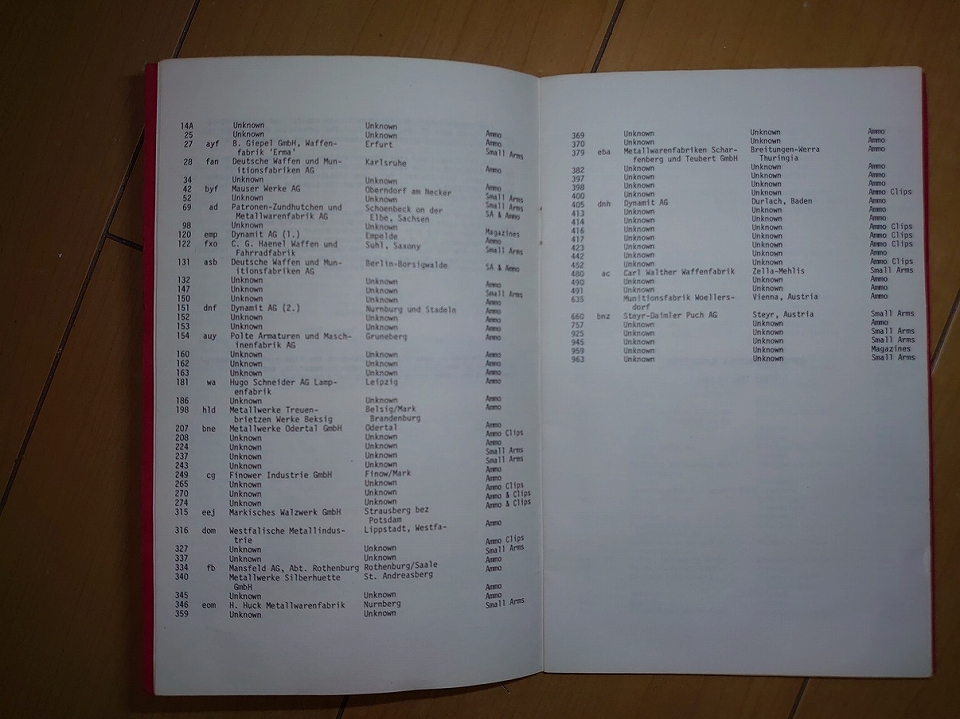

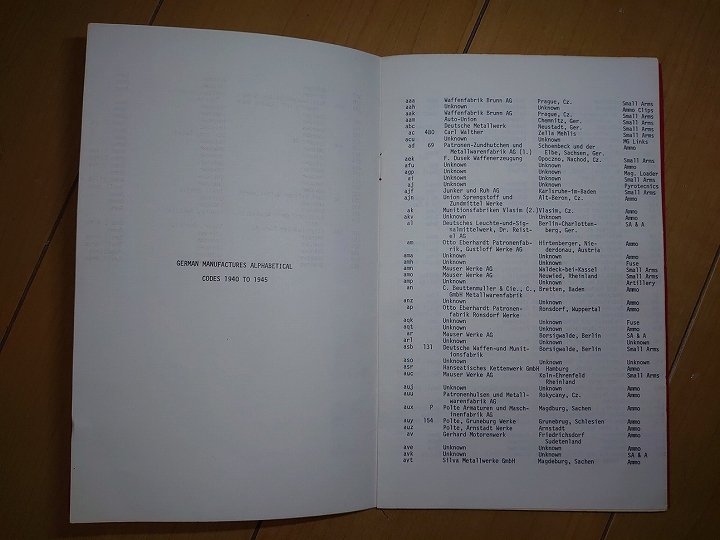

↓「ナンバーによる1936年から1940年までの製造者コード」

↓「unknown(不明)」が多いですが、今ではインターネットでかなり解明されています。

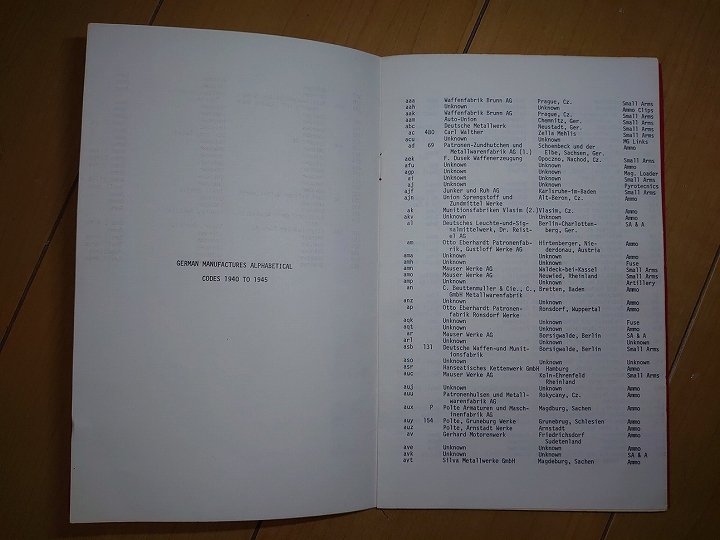

↓アルファベットによる1941年から1945年までの製造者コード。

この冊子をドイツ軍モノの真贋判定の一つとして暫くは活用していました。製造年と製造者、製造物の種類との間に矛盾が無いかを調べる手段としてです。

現在はいろんな方の尽力でもっと多くのWaffenamtナンバーや弾薬製造者のPコードが解明されています。

しかしながら、これらの情報は「悪者」の手に渡ると「悪事」の一助に活用出来るという点では、諸刃の剣的な感じはします。情報が広く誰でも得られるという事自体は喜ばしいことなのですが、それをどう使うかは各個々人の問題ですからね。

それでは今回はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。

政府から委託された仕事を電通に再委託して20億円を中抜きしたホニャララ協議会。これは(これも)徹底的に追及しないと、もう本当にこのにぽん国は最低最悪のクニになりますよ。メディアはやはり電通が恐ろしいのでしょうか、及び腰で報道にも熱が全く入っていません。もはや「メディア」の限界で、SNSしか追究する勢力が存在し得なくなってきているのでしょうか。検察は政府が押さえてますし。

はい、梅雨入り前の比較的良いお天気の続く、まるで初夏を思わせる快晴の当地大阪某郊外都市の寓居からエアコンの試運転&掃除を終えて本日定刻を3時間過ぎてお届けします今回の投稿記事は、私のコレクションの本流から離れてドイツ軍関係です...。

私がいわゆるミリタリーの世界に興味を持った一番初めのキッカケはドイツ軍です。当初から今でも「ドイツ軍モノ」については興味が無い訳ではなく、これまでの投稿記事の中でも何度か触れておりますように魅力を感じるモノは幾つもありましたし、財政の許す範囲で蒐集して来ています。しかし、この世界に足を踏み入れ始めの段階で、例えば1944年ノルマンディ―後の極々一般的なドイツ陸軍兵士の極々一般的装備品一式を揃えようかと考えた時、現実的な問題として「費用はどれくらい必要になるのか」というところにブチ当たりました。財政問題は切実です。渋谷アルバンのカタログを見ますと「M42シュタールヘルムが〇〇万円!」、「M43フェルトブルーゼが〇〇万円!」となっており、当時まだ高校生でありました私、たちまち蒐集意欲は萎えました。持たざる身としては萎えざるを得ませんでした。機をほぼ同じくしてテレビの「COMBAT!」の何回目かの再放送を見ているうちにサンダース軍曹の「アメリカ軍」に興味が湧いてその軍装が恰好良く見えてきまして、同じWW2時期の軍装品でもアメリカ軍モノの価格はドイツ軍モノのそれに比べて遥かに低廉で、「これならコレクションして行けそうだ。サンダース軍曹になろう!」と明るい展望が開けまして、以来アメリカ陸軍が私のコレクションの本流となっています。

そのような経緯を経て、なお魅力を感じるドイツ軍モノをちょこちょこ蒐集していく際に気を付けなければならなかったことは、いわゆる真贋問題です。アメリカ軍装備も近時は精巧なレプリカが出現して来ており、同様に真贋については注意が必要ですが、上で述べましたようにドイツ軍モノは昔から高価格で、手に入れる場合には何としてもニセモノを掴まされないように細心の注意を払わなければなりませんでした。

今はネットで膨大な情報が瞬時に手に入れられますが、当時はまだインターネットがありませんでしたので、紙媒体での情報入手手段しか無く、有名なショップでも「ウチが『本物』と言えば『本物』です」といった、全くの売り手市場の様相でした。

海外の一般的な通販ショップ、例えばL.L.BeanやLandsend等で衣類や雑貨などを個人輸入し始めたのが大学に入ってすぐ位の時でした。本屋で偶々「誰でもできる簡単個人輸入」みたいなタイトルの本を見かけて、面白そうだったので早速買い求め、その指南通りにカタログ請求して日本では売ってないモノをちょこちょこ個人輸入してました。

ある時鞄だったか靴だったか、個人輸入の小包の中に、新聞紙か雑誌類かが細かーくシュレッダー裁断されたものが緩衝材代わりに詰められておりまして、たまたまそれらを文字が繋がるようにパズル感覚で貼り合わせて、どんな雑誌でどんな事が書いてあるんだろうと遊び半分で繋げていったところ、「〇〇Army Navy Shop」とか「〇/〇 Military」とかの文字列が出来上がり、「ひょっとしてこれはミリタリー系の雑誌の広告か何かか?」と、いくつものシュレッダー処理済みの細い紙片を繋ぎ合わせてみたら、「Shotgun News」という隔週刊かの大きな情報誌である事が判明し、その発行元をやはり裁断片を繋ぎ繋ぎ突き止めて、サンプルとして一部取り寄せて見ると、あるわあるわ!アメリカ国内のミリタリーショップ・ガンショップの広告が満載でした。「海外の軍装品ショップなら、日本国内のミリタリーショップで買うよりもモノが豊富で価格も安いぞ」と開眼し、アメリカ国内のミリタリーショップに片っ端から国際返信切手券とエア・メール封筒と父親が使っていたBrotherのタイプライターを駆使してカタログを取り寄せ、在庫を伺い、注文書を送ってました。

メジャーな通販会社でもですが、支払は銀行振込(Wire Transfer)はアメリカではあまり一般的ではなく、送金為替(Money Order)や小切手(Check)、クレジットカードの方が好まれてて、私はクレジットカードはまだ持ち得なかったものですから、郵便局で国際郵便為替(International Postal Money Order)を安い手数料で組んでもらってそれを注文書と一緒に書留(Registered Mail)で送って、商品の発送はなるべく送料を安くあげようと船便(Surface Mail)を選んで…と、以来多くの海外のミリタリーショップや書店から個人輸入をして来ました。シュレッダー裁断片をゴミとしてしか扱ってなければ、軍装品の個人輸入なんかはもっと時代が下ってインターネットが発達してオンライン・ビジネスが拡がる1996年頃までは始めていなかったと思います。私自身が自宅にインターネット環境を調えることが出来たのがWindows98搭載のNEC製PC98-NX VALUESTARを買った1998年でした。

はい、やっと今回の記事内容のモノに繋がります。あるミリタリーショップの書籍カタログの中にあった「Military Production Codes of the Third Reich」というタイトルの、わずか20数ページの本(というか冊子)の「ドイツ軍装備品の製造者コードが網羅されている。」というキャプションに目が留まり、これからドイツ軍モノと接するに当たっては、このような本で情報・知識武装する必要があると感じて入手したのでした。ホチキス留めの簡易な冊子ですが、確かUS$15くらいしたように記憶しています。

↓「Military Production Codes of the Third Reich」。著者はLee Doran氏。真っ赤な表紙にインパクトがありました。

↓流通元。

↓「ナンバーによる1936年から1940年までの製造者コード」

↓「unknown(不明)」が多いですが、今ではインターネットでかなり解明されています。

↓アルファベットによる1941年から1945年までの製造者コード。

この冊子をドイツ軍モノの真贋判定の一つとして暫くは活用していました。製造年と製造者、製造物の種類との間に矛盾が無いかを調べる手段としてです。

現在はいろんな方の尽力でもっと多くのWaffenamtナンバーや弾薬製造者のPコードが解明されています。

しかしながら、これらの情報は「悪者」の手に渡ると「悪事」の一助に活用出来るという点では、諸刃の剣的な感じはします。情報が広く誰でも得られるという事自体は喜ばしいことなのですが、それをどう使うかは各個々人の問題ですからね。

それでは今回はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。

Posted by Sgt. Saunders at

15:02

│Comments(0)

│ドイツ軍(Germany)│装備品関係‐Equipments│武器関連-Waffen & Related items

2019年03月10日

ドイツ軍M44フェルトブルーゼ・複製品(WWII German Feldbluse 44)

皆さんこんにちは。

この時期の挨拶の常套句たる「三寒四温」がまさに今当てはまる当地大阪から、花粉症発症の恐怖に戦きながらまた定刻を一週間遅れてお送りします。

今回お送りするのは寄り道コレクションになる予定だったドイツ軍のM44フェルトブルーゼ(Feldbluse 44(M44 Field Jacket))のリプロダクションです。

アメリカにある各国実物軍装品・衣料品の販売とレプリカ品の製造販売をおこなっているHessen Antique社のHPを見ておりましたら、襟章は兎も角国家鷲章を隠せばタウンユースで使えるのでは?と思い衝動買いしました。

で、このM44、買ったは良かったのですが、腰の絞り具合が思ってた以上で、胸囲はぴったりなのにウェスト周りが私にはちょっときキツく、着用は不可能であったため已む無くヤフオク!で現在出品中(←ヤフオク!商品ページを参照してください)です。送料を負担して返品・交換を考えましたが、サイズのもう少し大きい別のを買って、この合わない方はヤフオク!で売ったら送料が片道分不要になるなーと思っての出品です。

でも果たしてそもそも買ってくれる人がいるのか?という事はこの際考えないでおきましょう。きっといいご縁でどなたかに落としていただけると思います。サイズが合う方で個人輸入しようかなと考えられていた方は送料が無料になる位の金額からスタートしています。オークションの予定終了時刻は4月1日午後8時21分です。ご興味のある方はどうぞご覧下さい。

↓これがその私のウェストにはちょっとキツかったM44フェルトブルーゼ(Feldbluse 44)です。

英軍のバトルブラウス(バトルドレス)に影響を受けたのか、単に服地の節約・製造工程の簡略化の見地からなのか、このM44はそれまでのドイツ軍のフェルトブルーゼM43までの伝統的な4ポケスタイルから脱却し、腰から下部分を大胆にカットして創られました…なんて事はドイツ軍ファンなら今さら聞かされるまでも無いでしょうから講釈はここまでにします。大幅に簡略化された裏地、ベルトフック(ザイテン・ハーケン)用の簡略型サスペンダーなどM44の特徴が良く再現されています。

↓オークションの商品説明でも触れていますが、室内の蛍光灯下と戸外での太陽光の下とではやはり色調が随分違って見えます。一般的にFeldgrau44(フィールドグレー44)と言われるモノを再現しています。

↓国家鷲章(Hoheitsabzeichen「ホーハイツアプツァイヒェン」)はBeVoタイプの縫付けを省力化できるようにと逆三角形型となったモノ。

↓胸ポケットのフラップを開けました。フラップはスクエア型で裏地にはコットンが当てられています。ポケットの指でめくっている上辺部分にもコットンの裏地が当てられています。

↓第一ボタンもしっかりあって開襟状態から詰襟状態にできますが、M44には他のM36やM40などのようなホックはありません。襟を立てて立襟にするための小ボタンが襟裏にあります。

↓左襟の裏に立襟にするためのタブと、普段それを襟裏に収めておくための小ボタン。因みにこの画像は太陽光の下での撮影です。

↓このように立襟に出来ます。

↓第一ボタンを留めた状態。これはこれでスマートです。

↓各兵科共通兵用襟章。因みにこの画像は太陽光の下での撮影です。

↓歩兵科を示す白パイピングの肩章。因みにこの画像も太陽光の下での撮影です。

↓実物を良く再現しています。この画像も太陽光の下での撮影です。

↓肩章を外して裏返しました。この画像も太陽光の下での撮影です。上の画像と少し角度が違うだけでこんなに色合いが違ってくるのですね。それとも若干雲で翳ってたのか…。

↓袖口です。単なる筒袖ではなく…

↓部分的に裏地の付いた本切羽になっていて2つずつのボタンとボタンホールにより袖口を絞ることができます。この辺りの構造は、実物の世界では同じM44でも差があり、切羽の無い筒袖になっているモノも実在します。

↓襟裏です。これ以前のフェルトブルーゼで見られるような裏地はありません。見にくいですが基部は水平に9条の縫目、襟本体上部はジグザグの縫目があります。

↓フロントのボタン。表はぺブルパターンのフェルトグラウ塗装、ホローバックの一般的なモノが再現されています。

↓アップ。特に刻印等が施されていません。でも今に始まったわけではありませんが、レプリカのボタンには実物と同じ刻印を施してあるのが多数あり、最早「複製品」ではなく「偽物」になってしまっていまして、コレクター諸氏を悩ませているのは周知の事実です。

↓ザイテンハーケンが通る孔。腰の左右に1つずつ設えられています。

↓裏返してみました。グレー色のコットン裏地の張り具合が分かります。左右の胸に1つずつ内ポケットがあります。腰から下を切り詰める前までのフェルトブルーゼにはあった包帯専用ポケットはM44では廃されました。

↓内ポケットは1つのボタンで留める作りです。

↓ザイテン・ハーケン用の簡略型サスペンダーもしっかり再現されています。この辺も実物の世界では同じM44でも有るモノと無いモノがあります。しっかりとした縫製で、サバゲなどでフックに装備品を提げたベルトを掛けても十分の強度があります。

↓背面です。

↓最後に一番上のボタンホールに留められているメーカーの商品タグです。「表地は85%ウール、15%レーヨン、裏地は100%コットン。洗濯は不可、『普通の操作により、業者によるドライクリーニングができる。*溶剤はテトラクロロエチレンまたは、石油系溶剤を使用する』、漂白剤禁止、『アイロン底面の温度110℃を限界としてかけることができる。*スチームアイロンは危険』」等の表示があります。

Hessen Antique社が中国で製造させているのですね。中国製であるにもかかわらず縫製がとてもキッチリしているなと思います。ドイツ軍のジャケットの複製品はこれが初めて持つ(しげしげとよく観察する)モノなのですが、中国製でもこんな高品質のモノが出来るのかと、ちょっと驚きでした。

ドイツ軍モノは寄り道コレクションですので今後もそれほど食指が伸びることはそうそう無いと思いますが、高品質のレプリカならばサバゲなどで使えるので購入するかもしれません。最近はWW2USモノでも高品質のレプリカが出ておりますが、コレクションする身としては、それらが決して「偽物」にならないよう願って止みません。

それでは今回はこの辺で失礼いたします。またお会いしましょう。さようなら。

この時期の挨拶の常套句たる「三寒四温」がまさに今当てはまる当地大阪から、花粉症発症の恐怖に戦きながらまた定刻を一週間遅れてお送りします。

今回お送りするのは寄り道コレクションになる予定だったドイツ軍のM44フェルトブルーゼ(Feldbluse 44(M44 Field Jacket))のリプロダクションです。

アメリカにある各国実物軍装品・衣料品の販売とレプリカ品の製造販売をおこなっているHessen Antique社のHPを見ておりましたら、襟章は兎も角国家鷲章を隠せばタウンユースで使えるのでは?と思い衝動買いしました。

で、このM44、買ったは良かったのですが、腰の絞り具合が思ってた以上で、胸囲はぴったりなのにウェスト周りが私にはちょっときキツく、着用は不可能であったため已む無くヤフオク!で現在出品中(←ヤフオク!商品ページを参照してください)です。送料を負担して返品・交換を考えましたが、サイズのもう少し大きい別のを買って、この合わない方はヤフオク!で売ったら送料が片道分不要になるなーと思っての出品です。

でも果たしてそもそも買ってくれる人がいるのか?という事はこの際考えないでおきましょう。きっといいご縁でどなたかに落としていただけると思います。サイズが合う方で個人輸入しようかなと考えられていた方は送料が無料になる位の金額からスタートしています。オークションの予定終了時刻は4月1日午後8時21分です。ご興味のある方はどうぞご覧下さい。

↓これがその私のウェストにはちょっとキツかったM44フェルトブルーゼ(Feldbluse 44)です。

英軍のバトルブラウス(バトルドレス)に影響を受けたのか、単に服地の節約・製造工程の簡略化の見地からなのか、このM44はそれまでのドイツ軍のフェルトブルーゼM43までの伝統的な4ポケスタイルから脱却し、腰から下部分を大胆にカットして創られました…なんて事はドイツ軍ファンなら今さら聞かされるまでも無いでしょうから講釈はここまでにします。大幅に簡略化された裏地、ベルトフック(ザイテン・ハーケン)用の簡略型サスペンダーなどM44の特徴が良く再現されています。

↓オークションの商品説明でも触れていますが、室内の蛍光灯下と戸外での太陽光の下とではやはり色調が随分違って見えます。一般的にFeldgrau44(フィールドグレー44)と言われるモノを再現しています。

↓国家鷲章(Hoheitsabzeichen「ホーハイツアプツァイヒェン」)はBeVoタイプの縫付けを省力化できるようにと逆三角形型となったモノ。

↓胸ポケットのフラップを開けました。フラップはスクエア型で裏地にはコットンが当てられています。ポケットの指でめくっている上辺部分にもコットンの裏地が当てられています。

↓第一ボタンもしっかりあって開襟状態から詰襟状態にできますが、M44には他のM36やM40などのようなホックはありません。襟を立てて立襟にするための小ボタンが襟裏にあります。

↓左襟の裏に立襟にするためのタブと、普段それを襟裏に収めておくための小ボタン。因みにこの画像は太陽光の下での撮影です。

↓このように立襟に出来ます。

↓第一ボタンを留めた状態。これはこれでスマートです。

↓各兵科共通兵用襟章。因みにこの画像は太陽光の下での撮影です。

↓歩兵科を示す白パイピングの肩章。因みにこの画像も太陽光の下での撮影です。

↓実物を良く再現しています。この画像も太陽光の下での撮影です。

↓肩章を外して裏返しました。この画像も太陽光の下での撮影です。上の画像と少し角度が違うだけでこんなに色合いが違ってくるのですね。それとも若干雲で翳ってたのか…。

↓袖口です。単なる筒袖ではなく…

↓部分的に裏地の付いた本切羽になっていて2つずつのボタンとボタンホールにより袖口を絞ることができます。この辺りの構造は、実物の世界では同じM44でも差があり、切羽の無い筒袖になっているモノも実在します。

↓襟裏です。これ以前のフェルトブルーゼで見られるような裏地はありません。見にくいですが基部は水平に9条の縫目、襟本体上部はジグザグの縫目があります。

↓フロントのボタン。表はぺブルパターンのフェルトグラウ塗装、ホローバックの一般的なモノが再現されています。

↓アップ。特に刻印等が施されていません。でも今に始まったわけではありませんが、レプリカのボタンには実物と同じ刻印を施してあるのが多数あり、最早「複製品」ではなく「偽物」になってしまっていまして、コレクター諸氏を悩ませているのは周知の事実です。

↓ザイテンハーケンが通る孔。腰の左右に1つずつ設えられています。

↓裏返してみました。グレー色のコットン裏地の張り具合が分かります。左右の胸に1つずつ内ポケットがあります。腰から下を切り詰める前までのフェルトブルーゼにはあった包帯専用ポケットはM44では廃されました。

↓内ポケットは1つのボタンで留める作りです。

↓ザイテン・ハーケン用の簡略型サスペンダーもしっかり再現されています。この辺も実物の世界では同じM44でも有るモノと無いモノがあります。しっかりとした縫製で、サバゲなどでフックに装備品を提げたベルトを掛けても十分の強度があります。

↓背面です。

↓最後に一番上のボタンホールに留められているメーカーの商品タグです。「表地は85%ウール、15%レーヨン、裏地は100%コットン。洗濯は不可、『普通の操作により、業者によるドライクリーニングができる。*溶剤はテトラクロロエチレンまたは、石油系溶剤を使用する』、漂白剤禁止、『アイロン底面の温度110℃を限界としてかけることができる。*スチームアイロンは危険』」等の表示があります。

Hessen Antique社が中国で製造させているのですね。中国製であるにもかかわらず縫製がとてもキッチリしているなと思います。ドイツ軍のジャケットの複製品はこれが初めて持つ(しげしげとよく観察する)モノなのですが、中国製でもこんな高品質のモノが出来るのかと、ちょっと驚きでした。

ドイツ軍モノは寄り道コレクションですので今後もそれほど食指が伸びることはそうそう無いと思いますが、高品質のレプリカならばサバゲなどで使えるので購入するかもしれません。最近はWW2USモノでも高品質のレプリカが出ておりますが、コレクションする身としては、それらが決して「偽物」にならないよう願って止みません。

それでは今回はこの辺で失礼いたします。またお会いしましょう。さようなら。

タグ :FeldbluseM44 FeldbluseM44 Field jacketM44 フィールドジャケットM44 フェルトブルーゼフェルトブルーゼ44ドイツ軍M44チュニックHessen Antiqueレプリカ

2017年10月08日

ドイツ軍機関銃用弾薬ベルトリンク・その2(Munitiongurt für Maschinengewehr:Nr.2)

みなさん、こんにちは。

朝晩の虫の声が秋の到来を教えてくれますが、当地大阪は日中は気温が26度近辺までに達し、なかなか秋の涼やかな気候にはなりません。

隔週日曜日正午の投稿を目標にしている当ブログ、仕事・体調絡みの理由で、なかなか思い通りにいきません。

さて、今回の投稿は もう3年ほど前に投稿したもの(←クリックすると別ウィンドウで開きます)の「続編」です。3年も空けて何が続編じゃと仰るのも当然です。申し訳ございません。

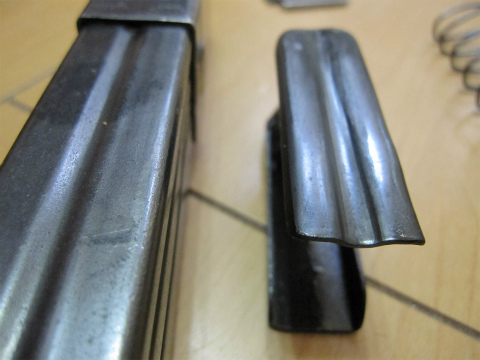

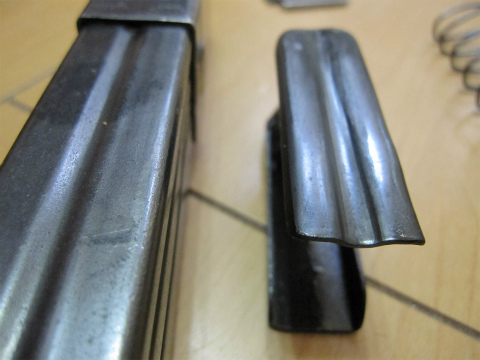

↓これ何? ドイツ軍の歩兵用主力機関銃であるMG34・MG42用の50連給弾ベルトリンク(Munitiongurt für Maschinengewehr, Zwischenstück für 50 Patronen)を、長ーく伸ばしたままでは収納に困るので、前後に少しずらしながらクルクルとこのように巻いています。

幾つかある中からグリスをある程度奇麗に拭っているモノを見て行きます。「その2」とのタイトルですが、単なる画像の羅列になりそうな予感…。

↓ほどくとこの様になります。カートのリム部に噛むツメをカート本体を掴む部分に嵌めて巻き上げています。

↓リンクは50発分が一本になっていて、この末端にあるタブを使って別のリンクに連結できる構造になっています。連結の仕組みについては、もう3年ほど前に投稿したものの上から1/3ぐらいのところで詳解していますのでご覧ください。

↓そのタブに製造年月、アルファベットか数字による製造者秘匿コード、ヴァッフェンアムト(Waffenamt)等の刻印が打たれており、いつ誰が製造したのかを突き止める材料になります。それらの刻印のうち、幾つ刻印されているかはその時期により異なります。この個体には「dwc」とあり、ノルトライン‐ヴェストファーレン州リューデンシャイトにあったDr. Ing. Böhme und Co.製であることが分かります。刻印はこの「dwc」だけです。

↓こちらはまず「bkg」とあり、鉄道模型で有名なゲッピンゲンのメルクリン社(Märklin & Cie., Gebr., GmbH )製であることが分かります。次行に「8.41」とあり、1941年8月製造であることを示します。さらに…、

↓その下にWaffenamt(以下WaAと略します)の刻印。ただ、「WaAB71」と読めるのですが、手持ちの資料にはこのWaAコードがMärklin社であるとするものが無いのです。今後の研究にその究明を委ねます。

↓この個体には「12. 41」と1941年12月製造を示す刻印とそのすぐ下にWaAの刻印が...

↓「WaA279」とありますが、これは1941年12月の製造であれば、チューリンゲン州オードラフ(Ohrdruf)のG.J. Ensink-u. Co.の『軍装備品特別工場』製と判断できます。但しWaA195とWaA183というコードも1941年中に同社に割り当てられています。また逆にWaA279は別の年にはまた別の複数のメーカーに割り当てられています。このようにWaAコードは異なる年度で、場合によっては同一年中に別のメーカーに割り当てられましたので、製造者を特定する上で製造年と一体にして考察しなければなりません。

↓この個体ではWaAの鷲部分がうまく刻まれておらず、「WaA710」のように見えます。WaA710ならばベルリンの「Siemens-Schukert-Werke AG」社製を示します。さらにその下に…

↓「5. 40」と、1940年5月製造を示す刻印があり、さらにその下に…

↓「993」と刻まれているのですが、これが分かりません。手持ちの資料には、993がどの製造者であるのかを示すものがありません。因みに製造者秘匿コードは、1940年頃に数字(2ケタ或いは3ケタ)からアルファベット(2文字或いは3文字)に変わっています。

↓この個体も謎です。「ara」のコードはどの資料を見ても見当たりません。その下「9.40」は1940年9月を示すのは間違いないと思います。さらにその下に…

↓WaAA65と読めると思うのですが(A66かA68かA85か、はたまたA86か?)確証を持てませんし。いずれの場合であっても製造者を特定できていません。

↓この個体は「12. 40」と、1940年12月製を示す刻印。その下に「WaA101」とあり、1940年中に異なるメーカーに割り振られているコードなので、製造者を特定できません。

↓1940年中の製造であればWaA101はライプチヒのEhrhardt u. Kirsten, Koffer- u. Lederwarenfabrikか、 Hawig, Hauswirthschafts-Maschinen GmbHか、というところです。

↓この個体の「ST」はStocko Metallwarenfabriken Henkels & Sohn GmbH & Co. 社の意。「4.40」は1940年4月製の意だと分かります。

↓その下にうっすらとWaAコードの刻印がありますが、この「WaA253」がStocko社製であることを示す資料が手持ちの中にはないのです。WaA253は年代により10以上の企業に割り当てられていたのですが、その中にStocko社を含んでいる資料がありません。253ではないのでしょうか?

↓この個体には古いタイプのWaAコード刻印が打たれています。鷲の下に「4」で製造年が1936年6月でその下に…、

↓「BSW」の意匠があるので、「Berlin-Suhler Waffen-und Fahrzeugwerke GmbH」社製であることが分かります。

↓最後にもう一度こんな画像を。このリンクは理論的には何本でも連結できます。ドイツ陸軍は一般的に5本繋いで250発を一まとまりとして弾薬箱に収納して運用したそうです。

最近でもこの50連リンクはヨーロッパにはまだ多くの量が流通しているみたいです。WaAコードがあるモノ、メーカーコード(数字、アルファベット)があるモノ等いろいろで、ミリタリーショップのネット通販サイトでもよく見ます。程度の良いモノで、安いところでは1本が大体10ドル前後から、高いところでも20ドル以下ぐらいで販売されています。

ただ注意しないと戦後版のモノを掴まされたりしますから、詳細な画像・商品説明で戦後版のモノでないかをよく確認する必要があります。刻印は実際にそれを見るしかありませんが、戦後版との外見的な差異は、WW2モノの連結タブは今上で見てきましたように四角いスクエア型ですが、戦後版はL型(俗に『犬の足』)になっています。

私が現在所持しているモノはもうカレコレ15、6年以上前に海外のショップから購ったもので、ひょっとしたら個人輸入では、今ではやっぱり税関で(外郵出張所で)銃砲刀剣類所持等取締法の云々・・・と言われて個人輸入できないかもしれません。

WaAコード、製造者コードについては今後も徐々に解明されていくかと思いますが、近時WaAコードを打刻するダイス型ポンチをネット上で堂々と売っているショップがあります(WAFFENAMT-SHOPなど)。要注意です。

それでは、また…。

朝晩の虫の声が秋の到来を教えてくれますが、当地大阪は日中は気温が26度近辺までに達し、なかなか秋の涼やかな気候にはなりません。

隔週日曜日正午の投稿を目標にしている当ブログ、仕事・体調絡みの理由で、なかなか思い通りにいきません。

さて、今回の投稿は もう3年ほど前に投稿したもの(←クリックすると別ウィンドウで開きます)の「続編」です。3年も空けて何が続編じゃと仰るのも当然です。申し訳ございません。

↓これ何? ドイツ軍の歩兵用主力機関銃であるMG34・MG42用の50連給弾ベルトリンク(Munitiongurt für Maschinengewehr, Zwischenstück für 50 Patronen)を、長ーく伸ばしたままでは収納に困るので、前後に少しずらしながらクルクルとこのように巻いています。

幾つかある中からグリスをある程度奇麗に拭っているモノを見て行きます。「その2」とのタイトルですが、単なる画像の羅列になりそうな予感…。

↓ほどくとこの様になります。カートのリム部に噛むツメをカート本体を掴む部分に嵌めて巻き上げています。

↓リンクは50発分が一本になっていて、この末端にあるタブを使って別のリンクに連結できる構造になっています。連結の仕組みについては、もう3年ほど前に投稿したものの上から1/3ぐらいのところで詳解していますのでご覧ください。

↓そのタブに製造年月、アルファベットか数字による製造者秘匿コード、ヴァッフェンアムト(Waffenamt)等の刻印が打たれており、いつ誰が製造したのかを突き止める材料になります。それらの刻印のうち、幾つ刻印されているかはその時期により異なります。この個体には「dwc」とあり、ノルトライン‐ヴェストファーレン州リューデンシャイトにあったDr. Ing. Böhme und Co.製であることが分かります。刻印はこの「dwc」だけです。

↓こちらはまず「bkg」とあり、鉄道模型で有名なゲッピンゲンのメルクリン社(Märklin & Cie., Gebr., GmbH )製であることが分かります。次行に「8.41」とあり、1941年8月製造であることを示します。さらに…、

↓その下にWaffenamt(以下WaAと略します)の刻印。ただ、「WaAB71」と読めるのですが、手持ちの資料にはこのWaAコードがMärklin社であるとするものが無いのです。今後の研究にその究明を委ねます。

↓この個体には「12. 41」と1941年12月製造を示す刻印とそのすぐ下にWaAの刻印が...

↓「WaA279」とありますが、これは1941年12月の製造であれば、チューリンゲン州オードラフ(Ohrdruf)のG.J. Ensink-u. Co.の『軍装備品特別工場』製と判断できます。但しWaA195とWaA183というコードも1941年中に同社に割り当てられています。また逆にWaA279は別の年にはまた別の複数のメーカーに割り当てられています。このようにWaAコードは異なる年度で、場合によっては同一年中に別のメーカーに割り当てられましたので、製造者を特定する上で製造年と一体にして考察しなければなりません。

↓この個体ではWaAの鷲部分がうまく刻まれておらず、「WaA710」のように見えます。WaA710ならばベルリンの「Siemens-Schukert-Werke AG」社製を示します。さらにその下に…

↓「5. 40」と、1940年5月製造を示す刻印があり、さらにその下に…

↓「993」と刻まれているのですが、これが分かりません。手持ちの資料には、993がどの製造者であるのかを示すものがありません。因みに製造者秘匿コードは、1940年頃に数字(2ケタ或いは3ケタ)からアルファベット(2文字或いは3文字)に変わっています。

↓この個体も謎です。「ara」のコードはどの資料を見ても見当たりません。その下「9.40」は1940年9月を示すのは間違いないと思います。さらにその下に…

↓WaAA65と読めると思うのですが(A66かA68かA85か、はたまたA86か?)確証を持てませんし。いずれの場合であっても製造者を特定できていません。

↓この個体は「12. 40」と、1940年12月製を示す刻印。その下に「WaA101」とあり、1940年中に異なるメーカーに割り振られているコードなので、製造者を特定できません。

↓1940年中の製造であればWaA101はライプチヒのEhrhardt u. Kirsten, Koffer- u. Lederwarenfabrikか、 Hawig, Hauswirthschafts-Maschinen GmbHか、というところです。

↓この個体の「ST」はStocko Metallwarenfabriken Henkels & Sohn GmbH & Co. 社の意。「4.40」は1940年4月製の意だと分かります。

↓その下にうっすらとWaAコードの刻印がありますが、この「WaA253」がStocko社製であることを示す資料が手持ちの中にはないのです。WaA253は年代により10以上の企業に割り当てられていたのですが、その中にStocko社を含んでいる資料がありません。253ではないのでしょうか?

↓この個体には古いタイプのWaAコード刻印が打たれています。鷲の下に「4」で製造年が1936年6月でその下に…、

↓「BSW」の意匠があるので、「Berlin-Suhler Waffen-und Fahrzeugwerke GmbH」社製であることが分かります。

↓最後にもう一度こんな画像を。このリンクは理論的には何本でも連結できます。ドイツ陸軍は一般的に5本繋いで250発を一まとまりとして弾薬箱に収納して運用したそうです。

最近でもこの50連リンクはヨーロッパにはまだ多くの量が流通しているみたいです。WaAコードがあるモノ、メーカーコード(数字、アルファベット)があるモノ等いろいろで、ミリタリーショップのネット通販サイトでもよく見ます。程度の良いモノで、安いところでは1本が大体10ドル前後から、高いところでも20ドル以下ぐらいで販売されています。

ただ注意しないと戦後版のモノを掴まされたりしますから、詳細な画像・商品説明で戦後版のモノでないかをよく確認する必要があります。刻印は実際にそれを見るしかありませんが、戦後版との外見的な差異は、WW2モノの連結タブは今上で見てきましたように四角いスクエア型ですが、戦後版はL型(俗に『犬の足』)になっています。

私が現在所持しているモノはもうカレコレ15、6年以上前に海外のショップから購ったもので、ひょっとしたら個人輸入では、今ではやっぱり税関で(外郵出張所で)銃砲刀剣類所持等取締法の云々・・・と言われて個人輸入できないかもしれません。

WaAコード、製造者コードについては今後も徐々に解明されていくかと思いますが、近時WaAコードを打刻するダイス型ポンチをネット上で堂々と売っているショップがあります(WAFFENAMT-SHOPなど)。要注意です。

それでは、また…。

2017年01月22日

ドイツ軍7.92mm小銃弾300発カートン(WWⅡGerman 300 cartridges carton)

みなさん、たいへん遅くなりましたが、明けましておめでとうございます。

新年最初の投稿です。また今年もお付き合い下さいますようお願い申し上げます。

アメリカ合衆国の第45代大統領のトランプ氏の就任式が20日に執り行われ、その関連ニュースで世界中で少しざわついていますが、みなさま方はどのようにお感じでしょうか?

日本政府もいろいろ気苦労の種が増えて大変でしょう。

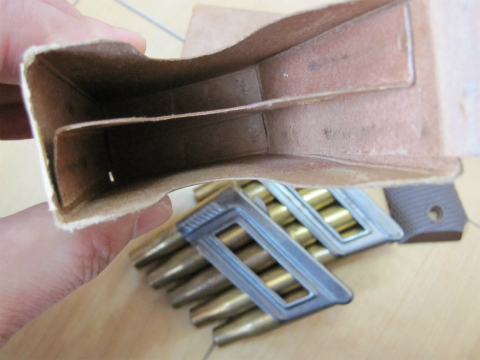

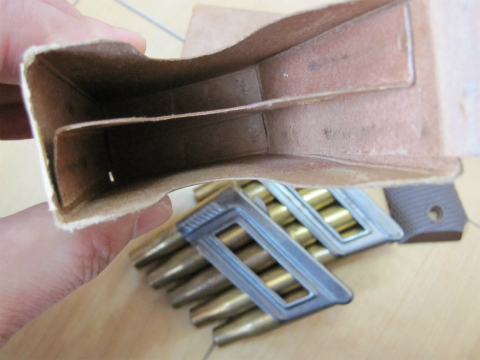

さて、新年最初に採り上げますのは昨年最後の記事で採り上げましたドイツ軍の小銃弾7.92mmモーゼル弾(Patrone s.S.)の最小梱包単位である15発入りパック(←前回記事が別ウィンドウで開きます)を20個収める300発カートン(Packhülse 88)です。このカートンが更に5個収まるのはPatronenkasten 88と呼ばれる木箱です。私はまだこの木箱は現物を見たことがありません。

↓ともあれ、これが300発収納のカートン(Packhülse 88)です。↓

やや厚めのボール紙でできています。取っ手はコットン(?)のストラップで、このストラップは同時にカートンに収まる20個にのぼるパックをグルッと一括りする役割も果たしているのです。追い追いお分かりいただけるかと思います。

↓筒状のカートン本体と、両端を塞ぐ部分の全ての面がボール紙2枚の二重構造になっていて、上述のストラップがその2枚のボール紙の間を通って20個に及ぶパックをグルッと結わえる構造になってます。

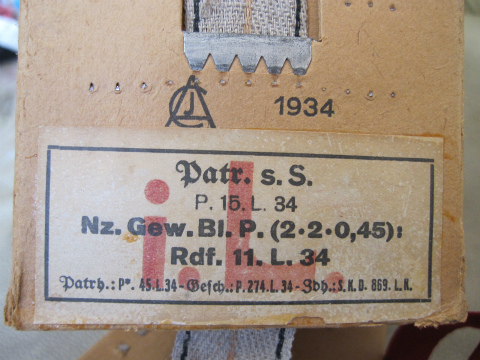

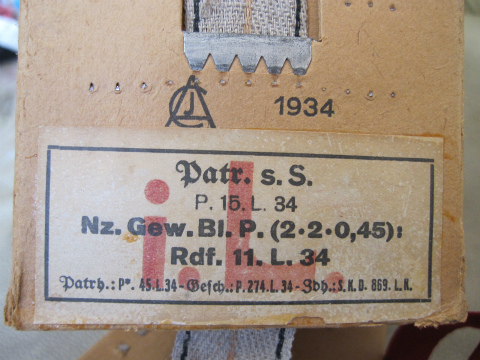

↓こちら側の「蓋」に施されたメーカーのロゴと製造年(1934年)の刻印。実はまだメーカー名を特定できていません...。

↓カートン上面手前にあるラベル。赤色の「i.L.」のスタンプはK98k用装弾子付きであることを示す「in Ladenstreifen」の略です。

曰く、

(1行目)Patr. s.S.(Patrone schweres Spitzgeschoß:重量尖頭弾)

(2行目)P.15.L.34(Polte Armaturen und Maschinenfabrik A.G.社製(コード:P)、ロット15番、1934年製造)

(3行目)「Nz.Gew.Bl.P.(2・2・0,45):」はNitrozellulose Gewehr Blättchen Pulver(ニトロセルロース弾薬用小葉体火薬)、火薬粒子が2mm x 2mm x 0.45mmであることを示します。

(4行目)「Rdf.11.L.34」のRdfは上の3行目で示された火薬の製造者「Westfälisch-Anhaltische Sprengstoff A.G.社」を示します。1934年製造、ロットナンバー11番です。

(5行目)「Patrh.:P*.45.L.34」は「Patronenhülse(薬莢)」についての標記。「Polte Armaturen und Maschinenfabrik A.G.社(コード:P)、ロット45番、1934年製造」となると思います。「思います」というのは、Pのすぐ後ろの「*」が分からないからです。過去記事で「S*」なら「真鍮の銅の含有率が72%であることを示す」と申しましたが、「S*」でなく「P*」ですから、何を意味するのか分かりません。しかもこの箇所はまず製造者を示すものが無いといけない部分ですから。製造者が無く材質のみしか示していないというのもおかしく、今後引き続き調べていきたいと思います。つづく「‐Gesch.: P.274.L.34‐」は「Geschoß(弾丸)」についての標記。「Polte Armaturen und Maschinenfabrik A.G.社(コード:P)ロット274番、1934年製造」となります。更にその後ろ、「Zdh.:S.K.D.869. L.K.」は「Zündhütchen(雷管)」の略。「S.K.D.」は「Selve Kronbiegel Dornheim A.G.社」の製造者コード。ロットナンバー「869」で、その後の「L.K.」ですが、これについても「K」が1934年を示すのだとする資料がありますが、確信には至っておりません。もしご存知の方がいらっしゃいましたらお教え頂きたく存じます。

ラベルの上のカートン本体に直に印刷されているAとCとJを組み合わせたロゴは…どのメーカーのものかまだ分かりません…。「1934」は言うまでもなく1934年製の意です。

↓一番目の画像とは反対側からの画像です。

↓「Tragschlaufe(運搬用吊り手)」。このFraktur(フラクチュール)書体のほかにも一般的な普通のラテン文字での表記がされたものがあります。

↓こちら側の「蓋板」には菱形の封紙で封がされています。「P」は上で見たのと同じ「Polte Armaturen und Maschinenfabrik A.G.社」の意。

↓「蓋板」自体にも製造者ロゴと1934の製造年が型押しされています。

↓封紙を破って蓋板の外側のボール紙を開くとバックルでタイトに締め上げられたストラップが出てきました。

↓ストラップにはバックルの爪を刺すための穴は無く、ストラップに直接爪をブッ刺して締めます。

↓バックルの拡大。材質不明の金属製で黒の塗装。「PRIMA」の商標。

↓ストラップはへリンボンツイル(杉綾織)で十分な強度を持っています。

↓バックルを外しました。蓋板を完全に外して中のカート箱を取り出すことができます。丁寧に扱えば複数回は再利用できそうです。

↓カートン本体は底部分でステイプラー留めされています。

いかがでしたか?この個体は数年前eBayで手に入れたのですが、ダミーカートが出品禁止になったせいか、最近はあまり出品されているのを見ないですね。ミリタリーショップでもあまり出物が無いように思います。大事にしたいと思います。

それではまた…。

新年最初の投稿です。また今年もお付き合い下さいますようお願い申し上げます。

アメリカ合衆国の第45代大統領のトランプ氏の就任式が20日に執り行われ、その関連ニュースで世界中で少しざわついていますが、みなさま方はどのようにお感じでしょうか?

日本政府もいろいろ気苦労の種が増えて大変でしょう。

さて、新年最初に採り上げますのは昨年最後の記事で採り上げましたドイツ軍の小銃弾7.92mmモーゼル弾(Patrone s.S.)の最小梱包単位である15発入りパック(←前回記事が別ウィンドウで開きます)を20個収める300発カートン(Packhülse 88)です。このカートンが更に5個収まるのはPatronenkasten 88と呼ばれる木箱です。私はまだこの木箱は現物を見たことがありません。

↓ともあれ、これが300発収納のカートン(Packhülse 88)です。↓

やや厚めのボール紙でできています。取っ手はコットン(?)のストラップで、このストラップは同時にカートンに収まる20個にのぼるパックをグルッと一括りする役割も果たしているのです。追い追いお分かりいただけるかと思います。

↓筒状のカートン本体と、両端を塞ぐ部分の全ての面がボール紙2枚の二重構造になっていて、上述のストラップがその2枚のボール紙の間を通って20個に及ぶパックをグルッと結わえる構造になってます。

↓こちら側の「蓋」に施されたメーカーのロゴと製造年(1934年)の刻印。実はまだメーカー名を特定できていません...。

↓カートン上面手前にあるラベル。赤色の「i.L.」のスタンプはK98k用装弾子付きであることを示す「in Ladenstreifen」の略です。

曰く、

(1行目)Patr. s.S.(Patrone schweres Spitzgeschoß:重量尖頭弾)

(2行目)P.15.L.34(Polte Armaturen und Maschinenfabrik A.G.社製(コード:P)、ロット15番、1934年製造)

(3行目)「Nz.Gew.Bl.P.(2・2・0,45):」はNitrozellulose Gewehr Blättchen Pulver(ニトロセルロース弾薬用小葉体火薬)、火薬粒子が2mm x 2mm x 0.45mmであることを示します。

(4行目)「Rdf.11.L.34」のRdfは上の3行目で示された火薬の製造者「Westfälisch-Anhaltische Sprengstoff A.G.社」を示します。1934年製造、ロットナンバー11番です。

(5行目)「Patrh.:P*.45.L.34」は「Patronenhülse(薬莢)」についての標記。「Polte Armaturen und Maschinenfabrik A.G.社(コード:P)、ロット45番、1934年製造」となると思います。「思います」というのは、Pのすぐ後ろの「*」が分からないからです。過去記事で「S*」なら「真鍮の銅の含有率が72%であることを示す」と申しましたが、「S*」でなく「P*」ですから、何を意味するのか分かりません。しかもこの箇所はまず製造者を示すものが無いといけない部分ですから。製造者が無く材質のみしか示していないというのもおかしく、今後引き続き調べていきたいと思います。つづく「‐Gesch.: P.274.L.34‐」は「Geschoß(弾丸)」についての標記。「Polte Armaturen und Maschinenfabrik A.G.社(コード:P)ロット274番、1934年製造」となります。更にその後ろ、「Zdh.:S.K.D.869. L.K.」は「Zündhütchen(雷管)」の略。「S.K.D.」は「Selve Kronbiegel Dornheim A.G.社」の製造者コード。ロットナンバー「869」で、その後の「L.K.」ですが、これについても「K」が1934年を示すのだとする資料がありますが、確信には至っておりません。もしご存知の方がいらっしゃいましたらお教え頂きたく存じます。

ラベルの上のカートン本体に直に印刷されているAとCとJを組み合わせたロゴは…どのメーカーのものかまだ分かりません…。「1934」は言うまでもなく1934年製の意です。

↓一番目の画像とは反対側からの画像です。

↓「Tragschlaufe(運搬用吊り手)」。このFraktur(フラクチュール)書体のほかにも一般的な普通のラテン文字での表記がされたものがあります。

↓こちら側の「蓋板」には菱形の封紙で封がされています。「P」は上で見たのと同じ「Polte Armaturen und Maschinenfabrik A.G.社」の意。

↓「蓋板」自体にも製造者ロゴと1934の製造年が型押しされています。

↓封紙を破って蓋板の外側のボール紙を開くとバックルでタイトに締め上げられたストラップが出てきました。

↓ストラップにはバックルの爪を刺すための穴は無く、ストラップに直接爪をブッ刺して締めます。

↓バックルの拡大。材質不明の金属製で黒の塗装。「PRIMA」の商標。

↓ストラップはへリンボンツイル(杉綾織)で十分な強度を持っています。

↓バックルを外しました。蓋板を完全に外して中のカート箱を取り出すことができます。丁寧に扱えば複数回は再利用できそうです。

↓カートン本体は底部分でステイプラー留めされています。

いかがでしたか?この個体は数年前eBayで手に入れたのですが、ダミーカートが出品禁止になったせいか、最近はあまり出品されているのを見ないですね。ミリタリーショップでもあまり出物が無いように思います。大事にしたいと思います。

それではまた…。

2016年12月31日

8mmモーゼル弾(4):7.92x57 IS(Patronen schweres Spitzgeschoß)(4)

みなさん こんばんは。

年の瀬も年の瀬、いよいよ大晦日の夜を迎えました。もう間もなく2017年になろうとしています。

今年も思い出せないほどたくさんの出来事がありました。

コレクションにおいては特段希少品をゲットするでもなく平々凡々とした一年でした。健康面では波乱万丈でした。

みなさんは如何でしたか?

さて今年最後の投稿は、またしても私の好きなダミーカートです。以前3回お送りしたドイツ軍の8mmモーゼル弾 7.92x57 IS(Patronen schweres Spitzgeschoß)とは、また別の個体です。所有しているものを今後順次ご紹介していこうかなと思います。

↓現在所有する「Patr. s.S.」です。全8メーカー、計12箱です。右下の一つはK98k用装弾子付きであることを示す「i.L.(in Ladenstreifen )」が後から赤文字でスタンプされてます。その左のモノはラベルの印刷時点から「s.S. i.L.」になってます。

↓まずは今回はこの個体から。「1行目の「Patr. s.S.」は、Patrone schweres Spitzgeschoß(重量尖頭弾)の略です。

P. 442 4.L.38

Nz.Gew.Bl.P.(2・2・0,45): Mog.4.L.38

Patrh.:S* P.442 4.L.38 Gesch.:P.442 3.L.38

Zdh. 88: S.K.D. 403 L.38

2行目「P.442 4. L. 38」のP.442は ドイツ中部チューリンゲンのシュロイジンゲンにあったZieh- und Stanzwerk GmbH(引抜・押抜工業有限会社)の製造者コード(Heereswaffenamtkodierung)です。続く「4. L. 38」は、ロット番号4番、製造年が1938年であることを示します。1941年中に製造者秘匿コードがアルファベット表記「hlc」に変わります。

3行目は装薬種類です。「Nz.Gew.Bl.P.」は「Nitrozellulose Gewehr Blättchen Pulver(ニトロセルロース弾薬用小葉体火薬)」の略。「2・2・0,45」は、火薬粒子が2mm x 2mm x 0.45mmであることを示します(ドイツでは小数点は「.」ではなく「,」で表します)。その後ろ「Mog」はDeutsche Sprengchemie(ドイツ爆破化学)、Moschwig Plant(モシュヴィヒ工場)の製造者コードで、ロット番号「4」の1938年製の意です。 この会社は 同じく爆薬製造会社であるWestfälisch-Anhaltische Sprengstoff A.G.社の子会社です。

4行目「Patrh.:S* P.442.4.L.38」は「Patronenhülse(薬莢)」についての標記。「S*」は「銅の含有量が72%の真鍮製」を意味します。「P.442」は上記と同じ「Zieh- und Stanzwerk GmbH」製の意で、ロット番号4番、1938年製造となります。 続く「Gesch.: P.442.3.L.38」は「Geschoß(弾丸)」についての標記。「P.442」は、やはり上記と同じ「Zieh- und Stanzwerk GmbH」製の意で、1938年製、ロット番号「3」であることを示します。

5行目「Zdh. 88」は「Zündhütchen(雷管)88」の略で「88式雷管」の意、「S.K.D.」はその製造者「Selve Kronbiegel Dornheim A.G.社」の製造者コード。ロット番号「403」、1938年製の意です。

↓こんな画像は見るたびにうっとりします。

↓5発3列でケースに入ってます。

↓箱の蓋部分(裏面)にある製造者のロゴと製造年のコンビのエンボス。「19〇38」の〇の中にどんな意匠があるのか今一つ判然としません。

角度を変えてみたりもしますが…。

やっぱりもう一つはっきりしません。

↓カート底面。ラベル表記の説明で見た「薬莢」についての情報がここでも分かるようになってます。(ラベルの4行目)。

また、中心のプライマー(雷管)の周りの円いシーリング部分は、「弾薬の種類」を色で示していて、この個体では緑色です。緑色は「s.S.(重量尖頭弾)」であることを示します。SmE(鉄芯尖頭弾)系なら青、SmK(鋼芯尖頭弾)系なら赤といった具合に他にも種類があります。

箱のラベルとカート底面の刻印が一致していると、それだけでも嬉しくなります。

以上駆け足で見てきましたが、如何でしたでしょうか。

近時はダミーカートを個人レベルで輸入するのは無理のようなので、大事に保管・管理していきたいと思います。

今年もご覧いただきありがとうございました。

また来年もコツコツ地味~に投稿していきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。それではみなさん、よいお年を!

年の瀬も年の瀬、いよいよ大晦日の夜を迎えました。もう間もなく2017年になろうとしています。

今年も思い出せないほどたくさんの出来事がありました。

コレクションにおいては特段希少品をゲットするでもなく平々凡々とした一年でした。健康面では波乱万丈でした。

みなさんは如何でしたか?

さて今年最後の投稿は、またしても私の好きなダミーカートです。以前3回お送りしたドイツ軍の8mmモーゼル弾 7.92x57 IS(Patronen schweres Spitzgeschoß)とは、また別の個体です。所有しているものを今後順次ご紹介していこうかなと思います。

↓現在所有する「Patr. s.S.」です。全8メーカー、計12箱です。右下の一つはK98k用装弾子付きであることを示す「i.L.(in Ladenstreifen )」が後から赤文字でスタンプされてます。その左のモノはラベルの印刷時点から「s.S. i.L.」になってます。

↓まずは今回はこの個体から。「1行目の「Patr. s.S.」は、Patrone schweres Spitzgeschoß(重量尖頭弾)の略です。

P. 442 4.L.38

Nz.Gew.Bl.P.(2・2・0,45): Mog.4.L.38

Patrh.:S* P.442 4.L.38 Gesch.:P.442 3.L.38

Zdh. 88: S.K.D. 403 L.38

2行目「P.442 4. L. 38」のP.442は ドイツ中部チューリンゲンのシュロイジンゲンにあったZieh- und Stanzwerk GmbH(引抜・押抜工業有限会社)の製造者コード(Heereswaffenamtkodierung)です。続く「4. L. 38」は、ロット番号4番、製造年が1938年であることを示します。1941年中に製造者秘匿コードがアルファベット表記「hlc」に変わります。

3行目は装薬種類です。「Nz.Gew.Bl.P.」は「Nitrozellulose Gewehr Blättchen Pulver(ニトロセルロース弾薬用小葉体火薬)」の略。「2・2・0,45」は、火薬粒子が2mm x 2mm x 0.45mmであることを示します(ドイツでは小数点は「.」ではなく「,」で表します)。その後ろ「Mog」はDeutsche Sprengchemie(ドイツ爆破化学)、Moschwig Plant(モシュヴィヒ工場)の製造者コードで、ロット番号「4」の1938年製の意です。 この会社は 同じく爆薬製造会社であるWestfälisch-Anhaltische Sprengstoff A.G.社の子会社です。

4行目「Patrh.:S* P.442.4.L.38」は「Patronenhülse(薬莢)」についての標記。「S*」は「銅の含有量が72%の真鍮製」を意味します。「P.442」は上記と同じ「Zieh- und Stanzwerk GmbH」製の意で、ロット番号4番、1938年製造となります。 続く「Gesch.: P.442.3.L.38」は「Geschoß(弾丸)」についての標記。「P.442」は、やはり上記と同じ「Zieh- und Stanzwerk GmbH」製の意で、1938年製、ロット番号「3」であることを示します。

5行目「Zdh. 88」は「Zündhütchen(雷管)88」の略で「88式雷管」の意、「S.K.D.」はその製造者「Selve Kronbiegel Dornheim A.G.社」の製造者コード。ロット番号「403」、1938年製の意です。

↓こんな画像は見るたびにうっとりします。

↓5発3列でケースに入ってます。

↓箱の蓋部分(裏面)にある製造者のロゴと製造年のコンビのエンボス。「19〇38」の〇の中にどんな意匠があるのか今一つ判然としません。

角度を変えてみたりもしますが…。

やっぱりもう一つはっきりしません。

↓カート底面。ラベル表記の説明で見た「薬莢」についての情報がここでも分かるようになってます。(ラベルの4行目)。

また、中心のプライマー(雷管)の周りの円いシーリング部分は、「弾薬の種類」を色で示していて、この個体では緑色です。緑色は「s.S.(重量尖頭弾)」であることを示します。SmE(鉄芯尖頭弾)系なら青、SmK(鋼芯尖頭弾)系なら赤といった具合に他にも種類があります。

箱のラベルとカート底面の刻印が一致していると、それだけでも嬉しくなります。

以上駆け足で見てきましたが、如何でしたでしょうか。

近時はダミーカートを個人レベルで輸入するのは無理のようなので、大事に保管・管理していきたいと思います。

今年もご覧いただきありがとうございました。

また来年もコツコツ地味~に投稿していきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。それではみなさん、よいお年を!

2016年12月19日

ドイツの煙草「Regie」(German Tobacco,"Regie")

みなさんこんにちは。

気が付けばもう年の瀬師走、しかももう半ば過ぎ。

今年は私は病気の年?先月も風邪をひいて、2週間余りに亘って治りかけてぶり返し―をグズグズと繰り返し、早いとこインフルの予防接種を受けたいなぁと思いながら、今度こそ治ったかなと思っていた先週木曜日、急激な倦怠感と高熱。こりゃ来てしまったかと病院で見て貰ったらバッチリインフルA型でした。イナビル吸引して熱も下がり、かなり元気も出てきました。もっと早く上梓する予定だった本投稿も結局今日まで延び延びになってしまいました。みなさんもお気をつけください。

さて、今回お届けするのは純粋なミリタリーモノとは言えませんが、アクセサリー的なものとしてコレクションしましたWWII時のドイツのタバコです。

他にもいくつかを10年ほど前にeBayで比較的安価に落札する事が出来ましたが、その内の一つです。

↓「Regie」という銘柄?のタバコです。「Regie」とは「演出」とか「監督」などの意味ですが、いまひとつしっくり来ない感じがします(後に続くZigaretten-tabakと同じ書体なので「官給」の意?)。「FEINSCHNITT」とあるように、細かく刻まれたタバコの葉が50グラム(50 GRAMM NETTO)入っています。この葉っぱを紙に巻いて吸います。

「Zigarettenn-tabak」はどう訳しましょうか。私には喫煙の習慣が無いのでよく分かりません。「紙巻たばこ用たばこ葉」としておきます。

↓パッケージはすべて地味な色合いの紙でできています。平時ならもっと華やかなパッケージなのでしょうが、サブデュードされている印象です。上面から背面を周って下まで封紙で留められています。

↓左側面。オーストリアの「(ドナウ川沿いの)Hainburg工場製造」。ドイツ・オーストリア域の地名は同一名称のものが多くあるので、このように「何処其処 an der 何々」と表記されている例が多いです。この「Hainburg」もドイツ国内に同一名の自治体があります。

↓右側面。「AUSTRIA TABAKWERKE A.G. VORM ÖSTERREICHSCHE TABAKREGIE」すなわち「前オーストリアたばこ監督庁 オーストリアたばこ工業株式会社」。

↓このように背面を封紙が周っています。

↓封紙には「Feinschnitt 50g(細目 50グラム)」「30RM das kilogr.(キロ当たり30ライヒスマルク)」とあります。

さるサイトでこの頃の1RMは現在の約1,300円程度であるとのデータがありましたので、それを以て換算すると50gで約2,000円前後になりますか。

↓写っている封紙の左端の空白部分にはお馴染みの国家鷲章のエンボスがあります。触りまくって凹凸が潰れてしまってますが、お分かりいただけますでしょうか?

↓底部分です。製造会社のロゴと「TABAKWERKE A.G. WIEN」と、「オーストリアたばこ工業株式会社 ウィーン」とノタマワってます。

現在Austria Tabak GmbH(オーストリアたばこ有限会社)となり、なんとわが日本のJTの子会社JTIの傘下にあります。本部はスイス、ジュネーブにあります。右(画像では下)の方に「’BL」との印字がありますが、これは何の意味を持つのか分かりません。

以上見て参りましたが、あまり資料的価値がなくて申し訳ありません。病気がちで碌に周辺情報リサーチが出来ませんでした。

ドイツ軍モノのアクセサリーになるかと思って入手したのですが、アクセサリーどころか主役の蒐集すら覚束ない状態です。

次回頑張って2016年最後の投稿としたいと思います。

ではまた。

気が付けばもう年の瀬師走、しかももう半ば過ぎ。

今年は私は病気の年?先月も風邪をひいて、2週間余りに亘って治りかけてぶり返し―をグズグズと繰り返し、早いとこインフルの予防接種を受けたいなぁと思いながら、今度こそ治ったかなと思っていた先週木曜日、急激な倦怠感と高熱。こりゃ来てしまったかと病院で見て貰ったらバッチリインフルA型でした。イナビル吸引して熱も下がり、かなり元気も出てきました。もっと早く上梓する予定だった本投稿も結局今日まで延び延びになってしまいました。みなさんもお気をつけください。

さて、今回お届けするのは純粋なミリタリーモノとは言えませんが、アクセサリー的なものとしてコレクションしましたWWII時のドイツのタバコです。

他にもいくつかを10年ほど前にeBayで比較的安価に落札する事が出来ましたが、その内の一つです。

↓「Regie」という銘柄?のタバコです。「Regie」とは「演出」とか「監督」などの意味ですが、いまひとつしっくり来ない感じがします(後に続くZigaretten-tabakと同じ書体なので「官給」の意?)。「FEINSCHNITT」とあるように、細かく刻まれたタバコの葉が50グラム(50 GRAMM NETTO)入っています。この葉っぱを紙に巻いて吸います。

「Zigarettenn-tabak」はどう訳しましょうか。私には喫煙の習慣が無いのでよく分かりません。「紙巻たばこ用たばこ葉」としておきます。

↓パッケージはすべて地味な色合いの紙でできています。平時ならもっと華やかなパッケージなのでしょうが、サブデュードされている印象です。上面から背面を周って下まで封紙で留められています。

↓左側面。オーストリアの「(ドナウ川沿いの)Hainburg工場製造」。ドイツ・オーストリア域の地名は同一名称のものが多くあるので、このように「何処其処 an der 何々」と表記されている例が多いです。この「Hainburg」もドイツ国内に同一名の自治体があります。

↓右側面。「AUSTRIA TABAKWERKE A.G. VORM ÖSTERREICHSCHE TABAKREGIE」すなわち「前オーストリアたばこ監督庁 オーストリアたばこ工業株式会社」。

↓このように背面を封紙が周っています。

↓封紙には「Feinschnitt 50g(細目 50グラム)」「30RM das kilogr.(キロ当たり30ライヒスマルク)」とあります。

さるサイトでこの頃の1RMは現在の約1,300円程度であるとのデータがありましたので、それを以て換算すると50gで約2,000円前後になりますか。

↓写っている封紙の左端の空白部分にはお馴染みの国家鷲章のエンボスがあります。触りまくって凹凸が潰れてしまってますが、お分かりいただけますでしょうか?

↓底部分です。製造会社のロゴと「TABAKWERKE A.G. WIEN」と、「オーストリアたばこ工業株式会社 ウィーン」とノタマワってます。

現在Austria Tabak GmbH(オーストリアたばこ有限会社)となり、なんとわが日本のJTの子会社JTIの傘下にあります。本部はスイス、ジュネーブにあります。右(画像では下)の方に「’BL」との印字がありますが、これは何の意味を持つのか分かりません。

以上見て参りましたが、あまり資料的価値がなくて申し訳ありません。病気がちで碌に周辺情報リサーチが出来ませんでした。

ドイツ軍モノのアクセサリーになるかと思って入手したのですが、アクセサリーどころか主役の蒐集すら覚束ない状態です。

次回頑張って2016年最後の投稿としたいと思います。

ではまた。

2016年08月07日

Meldekartentasche, M35(WWⅡドイツ軍M35マップケース)

こんにちは。お久しぶりです。

リオ・オリンピック始まりましたね。

参議院議員選挙、今回も私にとっては「ウーン」な結果となりました。また、東京都知事選挙も、私は直接は無関係ですがこちらも「ウーン?」な結果に映りました。ま、結果を受け容れる度量があってこその民主主義。みんなで一緒に難問に取り掛かりましょう。

1カ月以上音沙汰のない当ブログ、パソコンが急に調子が悪くなったこともあって更新(記事投稿)ができませんでした。ネタは用意してありましたが今般やっと上梓できました。

今回のネタは前回のWWⅡ米軍M1938ディスパッチケースに触発されて思いついたWWⅡドイツ軍M35マップケース(Meldekartentasche M35)です。

Meldeは報告・伝令、Kartenは書類・地図、Tascheはケースですから、「M35報告書・地図ケース」といった方がより正確でしょうか。まあ一般的にマップケースで国内外で通用していますので当ブログでも今後「マップケース」とします。

↓M35マップケースです。

ドイツ軍の革装備品ではお馴染みの石目(pebble)模様で、本個体は茶革製です。フラップはベルト・バックル留め。なお、黒革製のものもあります。

↓モーゼル弾薬盒等でもよく見られる石目模様。テカり軽減のための加工です。

↓フラップを留めるベルトを外しました。

↓フラップを開きました。定規・ペン・複合分度器を収めるポケットが設えられています。

↓左側の定規入れの部分には持ち主がカスタマイズした切れ込みが3つあります。短い定規をサッと取れるようにしたのではないかなと思います。

↓複合分度器(Deckungswinkelmesser)入れ。ピストルホルスターにあるのと同様の「サッと取り出しストラップ」が仕込まれています。

↓別角度から。

分度器を収めるとストラップが底まで落とし込まれ、ストラップを引き上げると分度器がせり上がるようになってます。

↓ペン・ポケットは7つ。左側3つは少し太いような気がします。

↓書類・地図を収める本体部分。

↓もっと近づいて見ます。革で2つに仕切られています。

↓横から見ると分かりますが、ケースの厚みは最大5cm位あります。

↓底です。中の仕切り革は底面では縫い合わされていません。

↓フラップ内側です。側面からの雨水・砂塵の侵入を防ぐ「耳」が両側に付いてます。

フラップを押さえている人差し指の先にメーカー名等の刻印があります。

↓その拡大。

上段:「ERNST KOHNEN」

下段:「SOLINGEN 1942」

とあるのがお分かり頂けますか?

刃物で有名なゾーリンゲンにあった革製品メーカー、エルンスト=コーネンです。ヘルメットのチン・ストラップにもこの名があるのを見たことがあります。

↓ケースの裏側です。

ウェスト・ベルトにぶら下げるためのベルト・ループが2本あります。

↓このような構造です。上向きにベルトが伸びていて、

↓適切な長さのループを作って折り返し、バックルに通して・・・

↓余った部分はバックルの下を通して

↓このようにストラップを下向きにダラーンと垂らしておくだけです。

いかがでしたでしょうか?

ドイツ軍モノには、いつも申しますが、「質実剛健」の良さがあり、様式美を感じます。

米軍モノが「安くてそこそこのモノを大量に投入!傷んだら『ハイこれ。新しいの使え!。』」という姿勢なのに対し、ドイツ軍モノは「いいモノを大事に扱って長持ちさせる」という姿勢の表れかなと勝手に解釈しています。

「ドイツ軍装備も一通り揃えよう」と思ってこのケースを入手したのですが、もう10年程も前だったと思います。現在でもそこそこの程度であれば150ドルも出せば入手できるのではないでしょうか。

さすがにオリジナルのドイツ軍装備品をサバゲには投入できませんが、コスプレなら傷まないように丁寧に扱えばいいので、いつかそんな形で披露できればいいですね。

昔TAMIYAの1/35ミリタリーミニチュアシリーズにハマっていた時、ドイツ兵士官がこれを装着しているのが如何にも士官だぞっていう感じで格好良かったですね。ただ7㎜角ほどの部品をフィギュアのベルト下に吊るしたように接着するのは、接着面が小さくて難儀しましたなぁ。タミヤセメントがサラサラなので塗ってからワザと時間を空けて粘度を上げてからくっ付けました。そんな思い出までよみがえりました。

それでは、また次回お会いしましょう。

リオ・オリンピック始まりましたね。

参議院議員選挙、今回も私にとっては「ウーン」な結果となりました。また、東京都知事選挙も、私は直接は無関係ですがこちらも「ウーン?」な結果に映りました。ま、結果を受け容れる度量があってこその民主主義。みんなで一緒に難問に取り掛かりましょう。

1カ月以上音沙汰のない当ブログ、パソコンが急に調子が悪くなったこともあって更新(記事投稿)ができませんでした。ネタは用意してありましたが今般やっと上梓できました。

今回のネタは前回のWWⅡ米軍M1938ディスパッチケースに触発されて思いついたWWⅡドイツ軍M35マップケース(Meldekartentasche M35)です。

Meldeは報告・伝令、Kartenは書類・地図、Tascheはケースですから、「M35報告書・地図ケース」といった方がより正確でしょうか。まあ一般的にマップケースで国内外で通用していますので当ブログでも今後「マップケース」とします。

↓M35マップケースです。

ドイツ軍の革装備品ではお馴染みの石目(pebble)模様で、本個体は茶革製です。フラップはベルト・バックル留め。なお、黒革製のものもあります。

↓モーゼル弾薬盒等でもよく見られる石目模様。テカり軽減のための加工です。

↓フラップを留めるベルトを外しました。

↓フラップを開きました。定規・ペン・複合分度器を収めるポケットが設えられています。

↓左側の定規入れの部分には持ち主がカスタマイズした切れ込みが3つあります。短い定規をサッと取れるようにしたのではないかなと思います。

↓複合分度器(Deckungswinkelmesser)入れ。ピストルホルスターにあるのと同様の「サッと取り出しストラップ」が仕込まれています。

↓別角度から。

分度器を収めるとストラップが底まで落とし込まれ、ストラップを引き上げると分度器がせり上がるようになってます。

↓ペン・ポケットは7つ。左側3つは少し太いような気がします。

↓書類・地図を収める本体部分。

↓もっと近づいて見ます。革で2つに仕切られています。

↓横から見ると分かりますが、ケースの厚みは最大5cm位あります。

↓底です。中の仕切り革は底面では縫い合わされていません。

↓フラップ内側です。側面からの雨水・砂塵の侵入を防ぐ「耳」が両側に付いてます。

フラップを押さえている人差し指の先にメーカー名等の刻印があります。

↓その拡大。

上段:「ERNST KOHNEN」

下段:「SOLINGEN 1942」

とあるのがお分かり頂けますか?

刃物で有名なゾーリンゲンにあった革製品メーカー、エルンスト=コーネンです。ヘルメットのチン・ストラップにもこの名があるのを見たことがあります。

↓ケースの裏側です。

ウェスト・ベルトにぶら下げるためのベルト・ループが2本あります。

↓このような構造です。上向きにベルトが伸びていて、

↓適切な長さのループを作って折り返し、バックルに通して・・・

↓余った部分はバックルの下を通して

↓このようにストラップを下向きにダラーンと垂らしておくだけです。

いかがでしたでしょうか?

ドイツ軍モノには、いつも申しますが、「質実剛健」の良さがあり、様式美を感じます。

米軍モノが「安くてそこそこのモノを大量に投入!傷んだら『ハイこれ。新しいの使え!。』」という姿勢なのに対し、ドイツ軍モノは「いいモノを大事に扱って長持ちさせる」という姿勢の表れかなと勝手に解釈しています。

「ドイツ軍装備も一通り揃えよう」と思ってこのケースを入手したのですが、もう10年程も前だったと思います。現在でもそこそこの程度であれば150ドルも出せば入手できるのではないでしょうか。

さすがにオリジナルのドイツ軍装備品をサバゲには投入できませんが、コスプレなら傷まないように丁寧に扱えばいいので、いつかそんな形で披露できればいいですね。

昔TAMIYAの1/35ミリタリーミニチュアシリーズにハマっていた時、ドイツ兵士官がこれを装着しているのが如何にも士官だぞっていう感じで格好良かったですね。ただ7㎜角ほどの部品をフィギュアのベルト下に吊るしたように接着するのは、接着面が小さくて難儀しましたなぁ。タミヤセメントがサラサラなので塗ってからワザと時間を空けて粘度を上げてからくっ付けました。そんな思い出までよみがえりました。

それでは、また次回お会いしましょう。

タグ :map caseMeldekartentascheM35 map caseWehrmachtM35 マップケースunteroffiziere独軍装備German field equipmentDeckungswinkelmesserERNST KOHNEN

2016年06月05日

ドイツ軍08式ピストル弾 (Pistolenpatrone 08)

こんにちは。お久しぶりです。

梅雨前なのに気温が30度近くまでになったと思ったら、ここ数日は朝晩ちょっと涼しすぎる当地大阪から、原則大体隔週刊という自主目標を安易にかなぐり捨て、「原則があれば例外あり」と、半ば開き直って約1か月ぶりに投稿いたします。昨日大阪も梅雨入りしたんだそうです。

かなぐり捨てる、と言えば、かの総理大臣。必ず消費税増税をおこなって・・・プライマリーバランスを云々・・・とおっしゃっていたのに、「新しい判断」とやらで、要するに公約に違背して、事実をごまかし(ごまかすことが出来たと思っているところがまた彼の凄い所であります)公約不実行を高らかに謳い、開き直っています。

さて今回は久しぶりにドイツ軍モノ、銃器関連モノをお送りします。

今では考えられませんが、10年ほど前くらいは海外からダミーカート(端からダミーとして作られたモノだけでなく、撃発後の撃ち殻薬莢に弾頭を付けたモノも含めて)を購入・輸入するのは特に難しいコトではありませんでした。

米軍の30-06弾の撃ち殻ダミーを輸入した時に「弾薬類に当たるから輸入許可証を見せよ」と税関(外郵出張所)から言われたことがありましたが、「撃ち殻に弾頭を付けただけのモノであり、胴体には穿孔されており、もはや再生不可能ですから云々・・・」と説明したら通してくれました。薬莢への穿孔が無くても通してくれました。輸入割当についても何も仰いませんでした。もう15年以上も前のことです。

今回取り上げますカートもそんな頃に輸入したモノなのですが、今でしたら恐らく輸入不可能でしょう。大事にしたいと思います。

現在多くの国(と言うか多くのサブマシンガン、ハンドガン)で使用されている9mmパラべラム(9x19mm)の元祖である、ドイツで開発されWWⅠ以前から使用された「Pistolenpatronen 08(08式ピストル弾)」です。

P-08(ルガー拳銃)やP-38(ワルサー拳銃)、MP-38/40(いわゆる『シュマイザー』短機関銃)で使用されました。開発経緯など概説についてはWikipedia(←クリックすると別ウィンドウが開きます)でご覧ください。私なんかが今更したり顔で説明するには及びません。ここでは省略いたします。

↓1941年製のドイツ軍ピストル弾「Pistolenpatrone 08」の最小梱包です。

↑16発が1つの紙箱に入っています。1箱でP-08拳銃・P-38拳銃のマガジン2個分の弾薬が賄えることになります。MP-38/40のマガジンなら2箱必要です。

↑私の持っているこれら2箱は、箱の糊付けされた部分を封印するような形でラベルが貼られています。書籍やウェブ上では、ラベルが箱の側面に張られているモノの方が多いような気がします。時期によって違うのでしょうか?製造会社による違いなのでしょうか?まだ解明できていません・・・。

↑仕方が無いのでラベルを部分的に切り取る形で見てみましょう。まずラベルの左半分です。

↑右半分です。ラベルは切手や収入印紙のように目打ちされたモノが切り離されて貼付されているのが分かります。上述の、箱の側面に張られているタイプのラベルは縁がストレートにカットされているんですけどね。

↓やっぱり少し見にくいので立てて撮りました。

↑曰く、

16 Pistolenpatr. 08 m.E.(t.)

dou. 133. L. 41

Nz. Stb. P. n/A. (0,8・0,8) rdf 1940 L. 6

Patrh.:dou. 101 L. 41 Gesch.:dou. 8 L. 41(t)

Znh.08:dou. 70. L. 41

↑黒文字は印刷、赤文字はスタンプによる表記です。

1行目の「16 Pistolenpatr. 08 m.E.(t.)」は弾薬の種類、タイトルです。

「16」は言わずもがな「16発入り」の意。「Pistolenpatr.」はPistolenpatronen(ピストル弾)の略です。「m.E」 は「mit Eisenkern(鉄芯弾頭)」の略。

最後の「(t.)」は、実は今のところ確証を得てないのですが、8mmモーゼル弾にもある「Tropen」の例に於けると同じで「tropen(熱帯用)」ではないかなと考えております(間違っていたら済みません)。チェコ製(ドイツ語で「tschechische」)である、という意味だそうです。(2021年4月10日加筆訂正。以下本文を若干改訂しています。)

即ち本個体の名称は「16発入り 08式ピストル弾・鉄芯弾頭・(チェコ製)」です。

2行目の「dou. 133. L. 41」は製造者とロット番号および製造年です。

「dou.」は製造者「Waffenwerke Brünn A.G., Werk Povaszka Bystrica」の製造者コードです。チェコのブルノ兵器工業の、チェコとの国境に近いスロバキアの都市Povaszka Bystrica(ポヴァスカー・ビストリツァ)の工場の製造者コードです。「133」はロット番号、「L.41」は1941年製の意です。

3行目の「Nz. Stb. P. n/A. (0,8・0,8) rdf 1940 L. 6」は装薬種類と製造者、ロット番号、製造年です。

「Nz. Stb. P. n/A.」は「Nitrozellulose Stäbchen Pulver neuer Art(ニトロセルロース桿状体火薬・新型)」の略です。「桿状」というのは「棒状」と同じ意味です。「(0,8・0,8)」は、この桿状体火薬の寸法「直径0.8mm・長さ0.8mm」を表わします。「rdf」は、製造者「Westfälisch-Anhaltische Sprengstoff A.G. (WASAG)」の、ザクセンにあるラインスドルフ工場の製造者コードです。その後ろ「1940 L.6」は、普通に読めば「ロット番号1940、1936年製造」なのですが、「ロット番号が6で製造が1940年の間違いでは?」と思ってしまいます。

4行目の「Patrh.:dou. 101 L. 41 Gesch.:dou. 8 L. 41(t)」は薬莢と弾丸の製造者、ロット番号、製造年についての表記です。

「Patrh.」は「Patronenhülse(薬莢)」の略、つづく「dou.」は2行目と同じで製造者「Waffenwerke Brünn A.G.,Werk Povaszka Bystrica」の コードです。以下ロット番号が101、1941年製です。その次の「Gesch.」は「Geschoß(弾丸)」の略。「dou. 8 L. 41(t)」は、やはり上記と同じく製造者「Waffenwerke Brünn A.G.,Werk Povaszka Bystrica」のコードと、ロット番号が8、1941年製です。最後の(t)は、1行目と同じく「チェコ製」の意。

5行目の「Znh.08:dou. 70. L. 41」は 雷管の製造者、ロット番号、製造年についての表記です。

「Znh.」は「Zündhütchen(雷管)」の略。「Zündhütchen 08」は即ち「08式雷管」の意です。「dou. 70. L. 41」は、やはり上記と同じく製造者「Waffenwerke Brünn A.G.,Werk Povaszka Bystrica」のコードと、ロット番号が70、1941年製の意です。

↓封印を破ってフタを開けると…、(嘘です。既に開封されていました。撃発済みのカートが入っているのですからね。)

↓16発のカートが紙で仕切られて入っています。弾頭が上になっているのと下になっているのが交互になっていますが、これは前オーナーから譲り受けた時にこうなっていたのを再現しただけで、本来は全て弾頭が下を向いていたと思われます。なぜそう思うのかは後述。

↓カートを全部取り出すとこのような紙製の仕切りがあります。

↓仕切りを取り出しました(右下)。仕切りはクネクネとS字型に連続して曲げられたものの真ん中に一本真っ直ぐな帯を通した造りです。箱の底面に弾頭が擦れて出来た黒ずみがあるのが、先ほど本来は全て弾頭が下を向ける形でカートが収まっていたと思われる根拠です。

↓箱の底面2辺にはブリキ?製の小さな補強具があります。何て言う名称なんでしょうか?上梓直前に未撮影であることに気づき急遽スマホで撮りましたので、サイズ違いですみません。

↓これも撮影を忘れていて急遽スマホで。箱そのものへの刻印・エンボスは、この「41」のみ確認できます。「1941年製」の意です。私の持っている2箱のうち傷みの酷い方にだけにあり、今まで見て参りました傷みの少ない方にはありません。ラベルに隠れてしまっているのでしょうか。

ネットで調べると、年代のほか製造者のロゴの刻印がある例も多くあります。

↓カートを取り出す前の状態へ戻ります。薬莢底面の刻印と弾頭が見えます。

真ん中の雷管(プライマー)の凹みは撃発痕ですよ。発火済みの証です。もちろん薬莢の中には火薬はありません。撃ち殻薬莢に弾頭をもう一度取り付けたダミー・カートです。くれぐれも誤解なさらないで下さいね。

↓底面の刻印です。先ほど上で見ましたラベル表記の4行目の薬莢についての部分と同じ情報が込められています。

↑12時の位置の「dou.」は製造者「Waffenwerke Brünn A.G.,Werk Povaszka Bystrica」の コード、3時の位置の*印は薬莢の材質が銅含有率72%の真鍮であることを表すマークです。6時の位置の「101」はロット番号が101であることを示しています。9時の位置の「41」は製造年が1941年であることを示しています。また雷管の周りが群青色で塗られていますが、これはモーゼル弾などと同じくこのカートが「鉄芯弾(m.E)」であることを示しています。

↓鉄芯弾です。

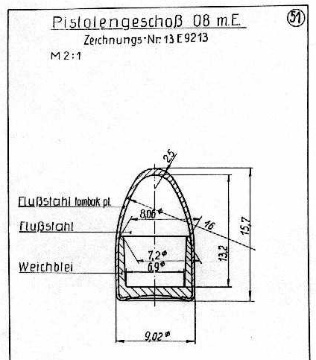

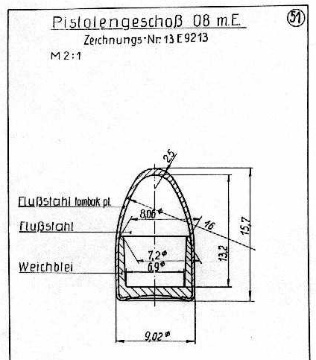

↓当時のオフィシャルな仕様書です。芯であるFlußstahl(軟鋼)の少し細い下半分がWeichblei(軟鉛)で覆われ、さらにそれをFlußstahl tombak pl.(トンバックでコーティングされた軟鋼)で覆っている構造です。底面は覆われていません。軟鉛が剥き出しです。

↓弾頭のみを接写。トンバック・コーティングされているという事なんですが、色目は黒いです。黒色加工された鉄芯弾もあったそうです。

↓最後に45口径ACP(右)と比較してみました。45口径すなわち11.43mmとの差は2.43mm。弾丸の大きさで2.43mmの違いはやっぱり大きいですね。

これだけを見て考えると、前線に出るときにP-38かM1911A1(ガバメント)のどっちを持って行く?と尋ねられたら、M1911A1を選びそうな気がします。45口径を見慣れているので、9mmはどうしても華奢に見え、頼りなさそうに感じます。実際はそうではないんでしょうけれども。

いかがでしたでしょうか?

実弾撃ち殻ダミー・カートは、近時製造された「端からダミー」とはやはり趣が違います。もう今後入手するのは難しいと思いますので大事に保存したいと思います。

「実銃はダメだから、せめてアクセサリーを・・・」コレクションの中からのネタでした。

それではまた次回お会いしましょう!

梅雨前なのに気温が30度近くまでになったと思ったら、ここ数日は朝晩ちょっと涼しすぎる当地大阪から、原則大体隔週刊という自主目標を安易にかなぐり捨て、「原則があれば例外あり」と、半ば開き直って約1か月ぶりに投稿いたします。昨日大阪も梅雨入りしたんだそうです。

かなぐり捨てる、と言えば、かの総理大臣。必ず消費税増税をおこなって・・・プライマリーバランスを云々・・・とおっしゃっていたのに、「新しい判断」とやらで、要するに公約に違背して、事実をごまかし(ごまかすことが出来たと思っているところがまた彼の凄い所であります)公約不実行を高らかに謳い、開き直っています。

さて今回は久しぶりにドイツ軍モノ、銃器関連モノをお送りします。

今では考えられませんが、10年ほど前くらいは海外からダミーカート(端からダミーとして作られたモノだけでなく、撃発後の撃ち殻薬莢に弾頭を付けたモノも含めて)を購入・輸入するのは特に難しいコトではありませんでした。

米軍の30-06弾の撃ち殻ダミーを輸入した時に「弾薬類に当たるから輸入許可証を見せよ」と税関(外郵出張所)から言われたことがありましたが、「撃ち殻に弾頭を付けただけのモノであり、胴体には穿孔されており、もはや再生不可能ですから云々・・・」と説明したら通してくれました。薬莢への穿孔が無くても通してくれました。輸入割当についても何も仰いませんでした。もう15年以上も前のことです。

今回取り上げますカートもそんな頃に輸入したモノなのですが、今でしたら恐らく輸入不可能でしょう。大事にしたいと思います。

現在多くの国(と言うか多くのサブマシンガン、ハンドガン)で使用されている9mmパラべラム(9x19mm)の元祖である、ドイツで開発されWWⅠ以前から使用された「Pistolenpatronen 08(08式ピストル弾)」です。

P-08(ルガー拳銃)やP-38(ワルサー拳銃)、MP-38/40(いわゆる『シュマイザー』短機関銃)で使用されました。開発経緯など概説についてはWikipedia(←クリックすると別ウィンドウが開きます)でご覧ください。私なんかが今更したり顔で説明するには及びません。ここでは省略いたします。

↓1941年製のドイツ軍ピストル弾「Pistolenpatrone 08」の最小梱包です。

↑16発が1つの紙箱に入っています。1箱でP-08拳銃・P-38拳銃のマガジン2個分の弾薬が賄えることになります。MP-38/40のマガジンなら2箱必要です。

↑私の持っているこれら2箱は、箱の糊付けされた部分を封印するような形でラベルが貼られています。書籍やウェブ上では、ラベルが箱の側面に張られているモノの方が多いような気がします。時期によって違うのでしょうか?製造会社による違いなのでしょうか?まだ解明できていません・・・。

↑仕方が無いのでラベルを部分的に切り取る形で見てみましょう。まずラベルの左半分です。

↑右半分です。ラベルは切手や収入印紙のように目打ちされたモノが切り離されて貼付されているのが分かります。上述の、箱の側面に張られているタイプのラベルは縁がストレートにカットされているんですけどね。

↓やっぱり少し見にくいので立てて撮りました。

↑曰く、

16 Pistolenpatr. 08 m.E.(t.)

dou. 133. L. 41

Nz. Stb. P. n/A. (0,8・0,8) rdf 1940 L. 6

Patrh.:dou. 101 L. 41 Gesch.:dou. 8 L. 41(t)

Znh.08:dou. 70. L. 41

↑黒文字は印刷、赤文字はスタンプによる表記です。

1行目の「16 Pistolenpatr. 08 m.E.(t.)」は弾薬の種類、タイトルです。

「16」は言わずもがな「16発入り」の意。「Pistolenpatr.」はPistolenpatronen(ピストル弾)の略です。「m.E」 は「mit Eisenkern(鉄芯弾頭)」の略。

最後の「(t.)」は、

即ち本個体の名称は「16発入り 08式ピストル弾・鉄芯弾頭・(チェコ製)」です。

2行目の「dou. 133. L. 41」は製造者とロット番号および製造年です。

「dou.」は製造者「Waffenwerke Brünn A.G., Werk Povaszka Bystrica」の製造者コードです。チェコのブルノ兵器工業の、チェコとの国境に近いスロバキアの都市Povaszka Bystrica(ポヴァスカー・ビストリツァ)の工場の製造者コードです。「133」はロット番号、「L.41」は1941年製の意です。

3行目の「Nz. Stb. P. n/A. (0,8・0,8) rdf 1940 L. 6」は装薬種類と製造者、ロット番号、製造年です。

「Nz. Stb. P. n/A.」は「Nitrozellulose Stäbchen Pulver neuer Art(ニトロセルロース桿状体火薬・新型)」の略です。「桿状」というのは「棒状」と同じ意味です。「(0,8・0,8)」は、この桿状体火薬の寸法「直径0.8mm・長さ0.8mm」を表わします。「rdf」は、製造者「Westfälisch-Anhaltische Sprengstoff A.G. (WASAG)」の、ザクセンにあるラインスドルフ工場の製造者コードです。その後ろ「1940 L.6」は、普通に読めば「ロット番号1940、1936年製造」なのですが、「ロット番号が6で製造が1940年の間違いでは?」と思ってしまいます。

4行目の「Patrh.:dou. 101 L. 41 Gesch.:dou. 8 L. 41(t)」は薬莢と弾丸の製造者、ロット番号、製造年についての表記です。

「Patrh.」は「Patronenhülse(薬莢)」の略、つづく「dou.」は2行目と同じで製造者「Waffenwerke Brünn A.G.,Werk Povaszka Bystrica」の コードです。以下ロット番号が101、1941年製です。その次の「Gesch.」は「Geschoß(弾丸)」の略。「dou. 8 L. 41(t)」は、やはり上記と同じく製造者「Waffenwerke Brünn A.G.,Werk Povaszka Bystrica」のコードと、ロット番号が8、1941年製です。最後の(t)は、1行目と同じく「チェコ製」の意。

5行目の「Znh.08:dou. 70. L. 41」は 雷管の製造者、ロット番号、製造年についての表記です。

「Znh.」は「Zündhütchen(雷管)」の略。「Zündhütchen 08」は即ち「08式雷管」の意です。「dou. 70. L. 41」は、やはり上記と同じく製造者「Waffenwerke Brünn A.G.,Werk Povaszka Bystrica」のコードと、ロット番号が70、1941年製の意です。

↓封印を破ってフタを開けると…、(嘘です。既に開封されていました。撃発済みのカートが入っているのですからね。)

↓16発のカートが紙で仕切られて入っています。弾頭が上になっているのと下になっているのが交互になっていますが、これは前オーナーから譲り受けた時にこうなっていたのを再現しただけで、本来は全て弾頭が下を向いていたと思われます。なぜそう思うのかは後述。

↓カートを全部取り出すとこのような紙製の仕切りがあります。

↓仕切りを取り出しました(右下)。仕切りはクネクネとS字型に連続して曲げられたものの真ん中に一本真っ直ぐな帯を通した造りです。箱の底面に弾頭が擦れて出来た黒ずみがあるのが、先ほど本来は全て弾頭が下を向ける形でカートが収まっていたと思われる根拠です。

↓箱の底面2辺にはブリキ?製の小さな補強具があります。何て言う名称なんでしょうか?上梓直前に未撮影であることに気づき急遽スマホで撮りましたので、サイズ違いですみません。

↓これも撮影を忘れていて急遽スマホで。箱そのものへの刻印・エンボスは、この「41」のみ確認できます。「1941年製」の意です。私の持っている2箱のうち傷みの酷い方にだけにあり、今まで見て参りました傷みの少ない方にはありません。ラベルに隠れてしまっているのでしょうか。

ネットで調べると、年代のほか製造者のロゴの刻印がある例も多くあります。

↓カートを取り出す前の状態へ戻ります。薬莢底面の刻印と弾頭が見えます。

真ん中の雷管(プライマー)の凹みは撃発痕ですよ。発火済みの証です。もちろん薬莢の中には火薬はありません。撃ち殻薬莢に弾頭をもう一度取り付けたダミー・カートです。くれぐれも誤解なさらないで下さいね。

↓底面の刻印です。先ほど上で見ましたラベル表記の4行目の薬莢についての部分と同じ情報が込められています。

↑12時の位置の「dou.」は製造者「Waffenwerke Brünn A.G.,Werk Povaszka Bystrica」の コード、3時の位置の*印は薬莢の材質が銅含有率72%の真鍮であることを表すマークです。6時の位置の「101」はロット番号が101であることを示しています。9時の位置の「41」は製造年が1941年であることを示しています。また雷管の周りが群青色で塗られていますが、これはモーゼル弾などと同じくこのカートが「鉄芯弾(m.E)」であることを示しています。

↓鉄芯弾です。

↓当時のオフィシャルな仕様書です。芯であるFlußstahl(軟鋼)の少し細い下半分がWeichblei(軟鉛)で覆われ、さらにそれをFlußstahl tombak pl.(トンバックでコーティングされた軟鋼)で覆っている構造です。底面は覆われていません。軟鉛が剥き出しです。

↓弾頭のみを接写。トンバック・コーティングされているという事なんですが、色目は黒いです。黒色加工された鉄芯弾もあったそうです。

↓最後に45口径ACP(右)と比較してみました。45口径すなわち11.43mmとの差は2.43mm。弾丸の大きさで2.43mmの違いはやっぱり大きいですね。

これだけを見て考えると、前線に出るときにP-38かM1911A1(ガバメント)のどっちを持って行く?と尋ねられたら、M1911A1を選びそうな気がします。45口径を見慣れているので、9mmはどうしても華奢に見え、頼りなさそうに感じます。実際はそうではないんでしょうけれども。

いかがでしたでしょうか?

実弾撃ち殻ダミー・カートは、近時製造された「端からダミー」とはやはり趣が違います。もう今後入手するのは難しいと思いますので大事に保存したいと思います。

「実銃はダメだから、せめてアクセサリーを・・・」コレクションの中からのネタでした。

それではまた次回お会いしましょう!

タグ :Nitrozellulosen Stabchen PulverNitrozellulosen StäbchenpulverPistolenpatroneEisenkern9mmParabellumパラベラムルガー弾ドイツ軍 ダミーカートダミー・カート

2015年12月20日

みんなの検定「軍装マニア検定試験‐WWⅡドイツ陸軍・3級(Militaria Enthusiast Exam)

みなさんこんにちは。

歳末のお忙しい中お出で頂きましてありがとうございます。

私事で恐縮ですが、体調不良といいますか身体に異常を認めまして、本来当ブログは大体隔週刊でお送りしておりますが、最近は加療・療養の関係で、より長いスパンでの刊行になっております。ブログ編集に充てる時間が取り辛くなり、今回は、本ブログでちょくちょくお送りしております「軍装マニア検定試験(Militaria Enthusiast Exam)」の、「WWⅡドイツ陸軍3級」で歳末のすき間時間をお楽しみ頂ければ幸いです。

これらは昔Yahoo!のサービスにあった「みんなの検定」で、私が面白半分で作成した「軍装マニア検定試験」のデータがまだ手許にありましたので、若干の改訂を行い、ここで再現してみたものです。

「軍装マニア検定試験」としてWWⅡ米陸軍3級、同2級、同1級と、WWⅡドイツ陸軍3級他を作成しましたが、今回は「WWⅡドイツ陸軍・3級」を掲載します。全10問で全て4者択一です。

各問題の後にすぐ解答を載せています。

それではどうぞ。

検定名:軍装マニア検定試験・WWIIドイツ陸軍・3級

検定概要:各国の軍装マニアとしての基本的知識・発展的知識の修得度を客観的に評価します。

■第1問

その独特な形状からドイツ軍のアイコンとも言える(?)シュタールヘルム。一般的にM35、M40、M42と呼ばれる3種がありますが、ではM40とM42の決定的差異は次のうちどれでしょうか?

(1)ライナーを支えるピンの数が3つから2つに減らされた。

(2)ライナーの素材が豚革から人工皮革になった。

(3)シェルのサイズが6段階から4段階へと減らされた。

(4)シェル縁の内側折り曲げ加工がなくなった。

↓

↓

↓

↓

↓

↓

正解は・・・

↓

↓

↓

↓

↓

↓

正解 (4)

アルベルト・シュペーアが軍需相に就いていた1942年8月から、生産過程の削減による納期・経費削減策に基づき生産が開始されました。それまでのものは縁を内側に折り曲げて強度を上げる末端処理をおこなっていました。他の選択肢の「変化後」の記述は全部デタラメです。

■第2問

山岳部隊が使っていた山岳帽には山岳部隊であることを表す「エーデルヴァイス章」が左側面に付けられていました。では、国防軍山岳部隊が使用した金属製「エーデルヴァイス章」の「花びら」の数は次のうちどれでしょうか?

(1)7つ

(2)8つ

(3)9つ

(4)11

↓

↓

↓

↓

↓

↓

正解は・・・

↓

↓

↓

↓

↓

↓

正解 (3)

実は「花びら」のように見えるのは本当は「苞葉」と呼ばれる葉が変形したものなのだそうです。本当の「花びら」は中心部にある黄色い筒状の「花序」5~6輪程がそれなんだそうです。

■第3問

野戦服(Feldbluse)の右胸ポケットの上に国家徽章(Hoheitsabzeichen 「国家鷲章」とも呼ばれます)が付けられますが、ではそのモチーフになっている鷲は、見る側から向かってどちらの方を向いているでしょうか?

(1)左向き

(2)右向き

(3)正式採用時は右向きだったが、直後に左向きに変えられた

(4)正式採用時は左向きだったが、直後に右向きに変えられた

↓

↓

↓

↓

↓

↓

正解は・・・

↓

↓

↓

↓

↓

↓

正解 (2)

正解以外は全部デタラメです。ただ、本当の国家章(National Emblem)としての国家鷲章(Reichsadler)は、本ブログ頭書にもありますように見る側からは左向きです。制服の右胸ポケットの上に配した時に鷲が佩用者の方でなくてソッポ向いてしまうのは頂けないとして、止む無くNS党鷲章(Parteiadler)と同じく右向きにしました。

■第4問

Karabiner98kで武装する一般的な歩兵の装備品の一つとして「弾薬盒(Patronenntasche)」があります。通常これをベルトのバックルを挟んで両腰に一つずつ装着して使用しますが、では、この2個の弾薬盒で携行する弾薬の合計数は次のうちどれでしょうか?

(1)30発

(2)60発

(3)90発

(4)120発

↓

↓

↓

↓

↓

↓

正解は・・・

↓

↓

↓

↓

↓

↓

正解 (2)

弾薬盒1つは3つの収納ポケットに分かれています。その1ポケットに弾薬クリップ2つが収納されます。弾薬クリップは8ミリモーゼル弾が5発セットされていますので、5発×2クリップ×3ポケット×2個の弾薬盒=60発です。

■第5問

所属する兵科を示す兵科色(Waffenfarbe)には「歩兵科」の白、「砲兵科」の赤、「工兵科」の黒などがあるのは良く知られているところです。では、「通信兵科」を示す色は次のうちどれでしょうか?

(1)オレンジ・イエロー

(2)ローズ・ピンク

(3)ライト・ブルー

(4)レモン・イエロー

↓

↓

↓

↓

↓

↓

正解は・・・

↓

↓

↓

↓

↓

↓

正解 (4)

オレンジ・イエローは「憲兵科」、ローズ・ピンクは「機甲兵科」、ライト・ブルーは「輸送兵科」です。

■第6問

この画像に写っている勲章の名前は、次のうちどれでしょうか?

(1)Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes(騎士鉄十字章)

(2)Eiserne Kreuz 1. Klasse mit Eichenlaub und Schwertern(柏葉・剣付1級鉄十字章)

(3)Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit dem Eichenlaub mit Schwertern(柏葉・剣付騎士鉄十字章)

(4)Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub(柏葉付騎士鉄十字章)

↓

↓

↓

↓

↓

↓

正解は・・・

↓

↓

↓

↓

↓

↓

正解 (3)

(1)は柏葉と剣が欠落しているので、また(4)は剣が欠落しているので、それぞれ誤り。(2)は存在しないデッチあげ勲章です。1級鉄十字章には(2級にも)柏葉や剣は付きません。なお、この柏葉・剣付騎士鉄十字章と、より上位のものとして柏葉・剣・ダイヤモンド付騎士鉄十字章(Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit dem Eichenlaub mit Schwertern und Brillanten)が1941年9月28日、同時に制定されました。1944年12月29日には更に上位の金柏葉・剣・ダイヤモンド付騎士鉄十字章(Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit dem Goldenen Eichenlaub mit Schwertern und Brillanten)が制定されました。Reichsgesetzblatt Teil I 1939 Nr.159 Seite 1573、Reichsgesetzblatt Teil I 1940 Nr.102 Seite 849、Reichsgesetzblatt Teil I 1941 Nr.114 Seite 613を参照下さい。

■第7問

MG34/42機関銃用の給弾ベルトリンクには34年型と41年型がありますが、ではそれらの差異は次のうちどれでしょうか?

(1)連結方法が抜本的に変更された。

(2)1本で保持できる弾薬数が50発から100発に増やされた。

(3)変形防止の加工が追加された。

(4)防諜上、製造者が判るメーカーコードなどの一切の表記を廃止した。

↓

↓

↓

↓

↓

↓

正解は・・・

↓

↓

↓

↓

↓

↓

正解 (3)

メーカーによって加工方法に多少の違いはありますが、補強のための加工が追加されました。解説用の画像の、カートが嵌めてある部分を含んで左が41年型で、右側が34年型。41年型の方には縦にリブが入っているのが判りますか?

■第8問

M30ガスマスクの後継としてM38ガスマスクができましたが、ではそれらの差異についての次の4つの説明のうち、誤っているのはどれでしょうか?

(1)面体のサイズが3種類から4種類に増やされた。

(2)面体の素材がゴム引き布製から完全ゴム製に変わった。

(3)頭部への固定バンドの数が減らされた。

(4)レンズ形状は丸型が踏襲された。

↓

↓

↓

↓

↓

↓

正解は・・・

↓

↓

↓

↓

↓

↓

正解 (1)

サイズは3種類のままでした。M30、M38のいずれにおいても、ちょうど眉間の部分に1から3の数字で表わされていました(1が「大」、2は「中」、3が「小」)。

■第9問

野戦服(Feldbluse)のサイズ表記についての問題です。サイズ表記は通常右の前身頃内側にスタンプで表示されます。では次の各部位で、サイズ表記には採られていない身体の寸法は次のうちどれでしょうか?

(1)首周り

(2)胸囲

(3)袖丈

(4)胴囲

↓

↓

↓

↓

↓

↓

正解は・・・

↓

↓

↓

↓

↓

↓

正解 (4)

サイズ表記は背丈(首の後ろから腰のラインまで)、首周り、胸囲、着丈、袖丈の5元表記(左上・右上・真ん中・左下・右下)で表わされます。胴囲はトラウザーズに於いてしか採られていません。

(画像はeBayより引用)

■第10問

日本語で言うところの、いわゆる「雑納」は、正式名としてはドイツ語で「Brotbeutel(ブロートボイテル)」といいます。ではこの「Brotbeutel」、直訳すると次のうちのどれが最も近い意味になるでしょうか?

(1)小物入れ

(2)収納袋

(3)パン袋

(4)糧食袋

↓

↓

↓

↓

↓

↓

正解は・・・

↓

↓

↓

↓

↓

↓

正解 (3)

Brotは「パン」、Beutelは「袋」です。もっとも、「パン袋」であっても兵士たちはさまざまなモノを収納していたのはご存じのとおりです。

以上です。いかがでしたか?

それでは今回はこの辺で失礼します。次回はうまくいけば12月27日 本年最後の投稿予定です。

歳末のお忙しい中お出で頂きましてありがとうございます。

私事で恐縮ですが、体調不良といいますか身体に異常を認めまして、本来当ブログは大体隔週刊でお送りしておりますが、最近は加療・療養の関係で、より長いスパンでの刊行になっております。ブログ編集に充てる時間が取り辛くなり、今回は、本ブログでちょくちょくお送りしております「軍装マニア検定試験(Militaria Enthusiast Exam)」の、「WWⅡドイツ陸軍3級」で歳末のすき間時間をお楽しみ頂ければ幸いです。

これらは昔Yahoo!のサービスにあった「みんなの検定」で、私が面白半分で作成した「軍装マニア検定試験」のデータがまだ手許にありましたので、若干の改訂を行い、ここで再現してみたものです。

「軍装マニア検定試験」としてWWⅡ米陸軍3級、同2級、同1級と、WWⅡドイツ陸軍3級他を作成しましたが、今回は「WWⅡドイツ陸軍・3級」を掲載します。全10問で全て4者択一です。

各問題の後にすぐ解答を載せています。

それではどうぞ。

検定名:軍装マニア検定試験・WWIIドイツ陸軍・3級

検定概要:各国の軍装マニアとしての基本的知識・発展的知識の修得度を客観的に評価します。

■第1問

その独特な形状からドイツ軍のアイコンとも言える(?)シュタールヘルム。一般的にM35、M40、M42と呼ばれる3種がありますが、ではM40とM42の決定的差異は次のうちどれでしょうか?

(1)ライナーを支えるピンの数が3つから2つに減らされた。

(2)ライナーの素材が豚革から人工皮革になった。

(3)シェルのサイズが6段階から4段階へと減らされた。

(4)シェル縁の内側折り曲げ加工がなくなった。

↓

↓

↓

↓

↓

↓

正解は・・・

↓

↓

↓

↓

↓

↓

正解 (4)

アルベルト・シュペーアが軍需相に就いていた1942年8月から、生産過程の削減による納期・経費削減策に基づき生産が開始されました。それまでのものは縁を内側に折り曲げて強度を上げる末端処理をおこなっていました。他の選択肢の「変化後」の記述は全部デタラメです。

■第2問

山岳部隊が使っていた山岳帽には山岳部隊であることを表す「エーデルヴァイス章」が左側面に付けられていました。では、国防軍山岳部隊が使用した金属製「エーデルヴァイス章」の「花びら」の数は次のうちどれでしょうか?

(1)7つ

(2)8つ

(3)9つ

(4)11

↓

↓

↓

↓

↓

↓

正解は・・・

↓

↓

↓

↓

↓

↓

正解 (3)

実は「花びら」のように見えるのは本当は「苞葉」と呼ばれる葉が変形したものなのだそうです。本当の「花びら」は中心部にある黄色い筒状の「花序」5~6輪程がそれなんだそうです。

■第3問

野戦服(Feldbluse)の右胸ポケットの上に国家徽章(Hoheitsabzeichen 「国家鷲章」とも呼ばれます)が付けられますが、ではそのモチーフになっている鷲は、見る側から向かってどちらの方を向いているでしょうか?

(1)左向き

(2)右向き

(3)正式採用時は右向きだったが、直後に左向きに変えられた

(4)正式採用時は左向きだったが、直後に右向きに変えられた

↓

↓

↓

↓

↓

↓

正解は・・・

↓

↓

↓

↓

↓

↓

正解 (2)

正解以外は全部デタラメです。ただ、本当の国家章(National Emblem)としての国家鷲章(Reichsadler)は、本ブログ頭書にもありますように見る側からは左向きです。制服の右胸ポケットの上に配した時に鷲が佩用者の方でなくてソッポ向いてしまうのは頂けないとして、止む無くNS党鷲章(Parteiadler)と同じく右向きにしました。

■第4問

Karabiner98kで武装する一般的な歩兵の装備品の一つとして「弾薬盒(Patronenntasche)」があります。通常これをベルトのバックルを挟んで両腰に一つずつ装着して使用しますが、では、この2個の弾薬盒で携行する弾薬の合計数は次のうちどれでしょうか?

(1)30発

(2)60発

(3)90発

(4)120発

↓

↓

↓

↓

↓

↓

正解は・・・

↓

↓

↓

↓

↓

↓

正解 (2)

弾薬盒1つは3つの収納ポケットに分かれています。その1ポケットに弾薬クリップ2つが収納されます。弾薬クリップは8ミリモーゼル弾が5発セットされていますので、5発×2クリップ×3ポケット×2個の弾薬盒=60発です。

■第5問

所属する兵科を示す兵科色(Waffenfarbe)には「歩兵科」の白、「砲兵科」の赤、「工兵科」の黒などがあるのは良く知られているところです。では、「通信兵科」を示す色は次のうちどれでしょうか?

(1)オレンジ・イエロー

(2)ローズ・ピンク

(3)ライト・ブルー

(4)レモン・イエロー

↓

↓

↓

↓

↓

↓

正解は・・・

↓

↓

↓

↓

↓

↓

正解 (4)

オレンジ・イエローは「憲兵科」、ローズ・ピンクは「機甲兵科」、ライト・ブルーは「輸送兵科」です。

■第6問

この画像に写っている勲章の名前は、次のうちどれでしょうか?

(1)Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes(騎士鉄十字章)

(2)Eiserne Kreuz 1. Klasse mit Eichenlaub und Schwertern(柏葉・剣付1級鉄十字章)

(3)Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit dem Eichenlaub mit Schwertern(柏葉・剣付騎士鉄十字章)

(4)Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub(柏葉付騎士鉄十字章)

↓

↓

↓

↓

↓

↓

正解は・・・

↓

↓

↓

↓

↓

↓

正解 (3)

(1)は柏葉と剣が欠落しているので、また(4)は剣が欠落しているので、それぞれ誤り。(2)は存在しないデッチあげ勲章です。1級鉄十字章には(2級にも)柏葉や剣は付きません。なお、この柏葉・剣付騎士鉄十字章と、より上位のものとして柏葉・剣・ダイヤモンド付騎士鉄十字章(Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit dem Eichenlaub mit Schwertern und Brillanten)が1941年9月28日、同時に制定されました。1944年12月29日には更に上位の金柏葉・剣・ダイヤモンド付騎士鉄十字章(Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit dem Goldenen Eichenlaub mit Schwertern und Brillanten)が制定されました。Reichsgesetzblatt Teil I 1939 Nr.159 Seite 1573、Reichsgesetzblatt Teil I 1940 Nr.102 Seite 849、Reichsgesetzblatt Teil I 1941 Nr.114 Seite 613を参照下さい。

■第7問

MG34/42機関銃用の給弾ベルトリンクには34年型と41年型がありますが、ではそれらの差異は次のうちどれでしょうか?

(1)連結方法が抜本的に変更された。

(2)1本で保持できる弾薬数が50発から100発に増やされた。

(3)変形防止の加工が追加された。

(4)防諜上、製造者が判るメーカーコードなどの一切の表記を廃止した。

↓

↓

↓

↓

↓

↓

正解は・・・

↓

↓

↓

↓

↓

↓

正解 (3)

メーカーによって加工方法に多少の違いはありますが、補強のための加工が追加されました。解説用の画像の、カートが嵌めてある部分を含んで左が41年型で、右側が34年型。41年型の方には縦にリブが入っているのが判りますか?

■第8問

M30ガスマスクの後継としてM38ガスマスクができましたが、ではそれらの差異についての次の4つの説明のうち、誤っているのはどれでしょうか?

(1)面体のサイズが3種類から4種類に増やされた。

(2)面体の素材がゴム引き布製から完全ゴム製に変わった。

(3)頭部への固定バンドの数が減らされた。

(4)レンズ形状は丸型が踏襲された。

↓

↓

↓

↓

↓

↓

正解は・・・

↓

↓

↓

↓

↓

↓

正解 (1)

サイズは3種類のままでした。M30、M38のいずれにおいても、ちょうど眉間の部分に1から3の数字で表わされていました(1が「大」、2は「中」、3が「小」)。

■第9問

野戦服(Feldbluse)のサイズ表記についての問題です。サイズ表記は通常右の前身頃内側にスタンプで表示されます。では次の各部位で、サイズ表記には採られていない身体の寸法は次のうちどれでしょうか?

(1)首周り

(2)胸囲

(3)袖丈

(4)胴囲

↓

↓

↓

↓

↓

↓

正解は・・・

↓

↓

↓

↓

↓

↓

正解 (4)

サイズ表記は背丈(首の後ろから腰のラインまで)、首周り、胸囲、着丈、袖丈の5元表記(左上・右上・真ん中・左下・右下)で表わされます。胴囲はトラウザーズに於いてしか採られていません。

(画像はeBayより引用)

■第10問

日本語で言うところの、いわゆる「雑納」は、正式名としてはドイツ語で「Brotbeutel(ブロートボイテル)」といいます。ではこの「Brotbeutel」、直訳すると次のうちのどれが最も近い意味になるでしょうか?

(1)小物入れ

(2)収納袋

(3)パン袋

(4)糧食袋

↓

↓

↓

↓

↓

↓

正解は・・・

↓

↓

↓

↓

↓

↓

正解 (3)

Brotは「パン」、Beutelは「袋」です。もっとも、「パン袋」であっても兵士たちはさまざまなモノを収納していたのはご存じのとおりです。

以上です。いかがでしたか?

それでは今回はこの辺で失礼します。次回はうまくいけば12月27日 本年最後の投稿予定です。

2015年02月15日

ドイツ軍M30ガスマスク(3)(Gasmaske 30 und Tragbüchse(3))

こんにちは。ただいま午前10時過ぎ。当地大阪は曇り空で、日中は気温が12度まで上がるそうなんですが、なーんか寒いです。

定刻よりちょっと早い投稿です。

さて前回に続いて、ドイツ軍の「M30ガスマスク(Gasmaske 30 und Tragbüchse)」について、今回が最後の探索となります。

今回はレンズ部分の解剖と、マスク本体と併せて携行された皮膚解毒剤に触れたいと思います。

まずは投稿記事のアタマ用の画像を置きました。

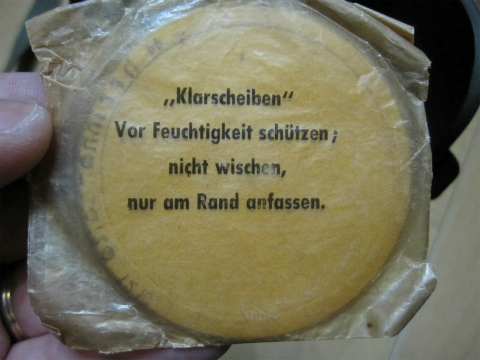

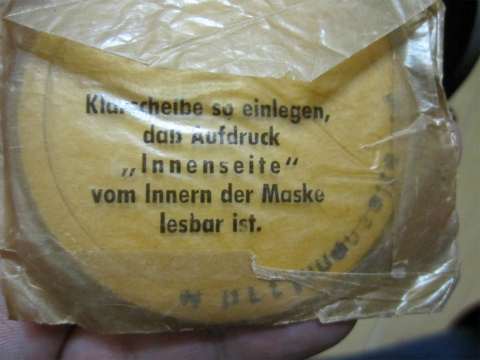

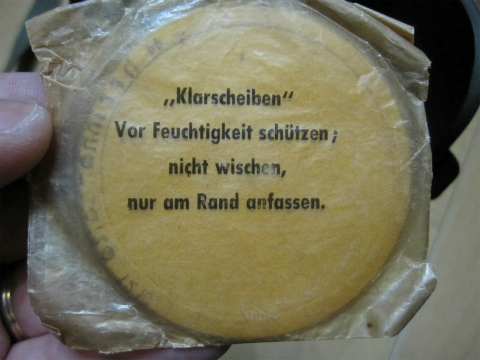

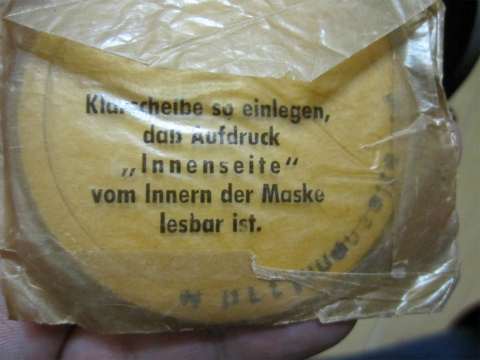

↓まず、内側からバラしていきます。画像は内側の眉間部分です。

「bwz」は前回の最後にも出ましたがAuer社のオラニエン工場のコード。 左側の防曇ディスクの縁に前々回(1)で触れました「Innenseite(『内側』)」の文字が見えます("I"が切れていますが)。

↓「Innenseite」の文字が内側から読めますので、裏表正しく取り付けられていることが分かりますね。

「byd」はHeinrich & Bernhard Drägerwerk社製の意。1944年製です。

↓防曇ディスクを固定しているリムを外します。リム自体がバネになっていて少し力を加えると外れます。

↓取れました。

↓こんな作りです。

↓レンズの内側に固定されていた防曇ディスクが外れました。

↓面体をひっくり返して、こちらは面体外側のレンズの枠部品です。

↓ネジ式になっていますので、普通に左回しで外します。

↓手で回してますが、本来的には4か所に設けられた穴凹に専用工具を嵌めて締め弛めします(しっかり締めないと気密性が保てませんので)。

↓外れました。

↓枠部品の刻印。「hkb41」は 金属製品製造会社であるJ. Weisensee 社1941年製の意。

↓座金とプラスティック製レンズです。

↓プラスティック製レンズの表記。「bwz 11. 1941」、またしてもAuer社のオラニエン工場のコード。

↓レンズの厚さは約1.5mmほど。

↓スカスカになりました。

↓さて、茶色いベークライト製容器入りの「皮膚解毒剤(Hautentgiftungsmittel)」。マスタード・ガス等の水膨れを起こすようなガス攻撃に対応するもので、カルシウムハイポクロライト(次亜塩素酸カルシウム)錠剤が10個入っています。Losantin Tablettenという名の方が通りが良いようです。

画像では右、ケースの上から15mm程がキャップ部で、本品ではそのキャップ部分に白いテープを巻いて密封しています。未使用品であればこのテープの色で製造年が分かるのですが、手元の資料ではどうやら「白」は1944年か1945年製になるかと思われます(40年なら赤、41年なら黒、42年は黄緑、43年は黄色であることははっきりしているのですが)。ただ、この個体に巻かれている白テープは、次の画像の説明にもありますが、一度開けた後に手近にあったテープを使って再度栓をした時のものかも知れません。たまたまそれが白いテープだっただけかも。容器の大きさは75mm×25mm×15mmほどです。

↓ラベルの拡大です。

曰く、

皮膚解毒剤

外用にのみ用いること!

眼や口や陰部に塗らないこと!使用後は粘着テープを使って再びケースを密栓すること。

↓裏面。

↓その拡大です。

曰く、

使用法:錠剤をくぼめた手のひらで細かくすりつぶし、ほぼ同量の水か唾液でペースト状にする。汚染部分にペーストをやさしく数回擦り込む。約10分後洗い落とすか拭き取る。(下から2行目左端、小文字のLが綺麗に剥がれて「eicht」になっていますが本来は「leicht」です。)

↓ケースのキャップ部の型押し刻印、「I.G.G」と「1942」。残念ながら「I.G.G.」がどこの製造者かまだ分かりません。1942年製であるのは明白ですけど。

↓底面の刻印。上と同じです。

因みにこの解毒剤は制服上衣の胸ポケットに入れて携帯するようマニュアルで指示されています。

また、この解毒剤と並んで、1941年からはオレンジ色の軟プラスティック製のボトル入りで、小さい消毒済綿布とともに茶色ベークライト製の四角形ケース(縦90mm横80mm厚さ16mm位)に収められた解毒軟膏(Hautentgiftungssalbe)が支給されました。こちらはまだ蒐集していません。水で溶く作業が無くなって使いやすそうです。

以上で3回に分けてお送りしましたドイツ軍の「M30ガスマスク(Gasmaske 30)」、如何でしたでしょうか?

ドイツ軍モノは至れり尽くせり感が堪りません。小物一つ部品一つとっても、工夫あるいは考え尽くされていて「妥協」の跡が見えないのが魅力です。

で、まぁ今回もドイツ語辞書と首っ引きで色々訳しましたが、学校で第2外国語をドイツ語にして良かったなぁと思います。もう既にその時ドイツ軍モノに興味があったからなのですが。分離動詞とか強変化・混合変化なんかが出てきても何とか大丈夫でした。

今後は今回のガスマスクに限らず、大雑把な構造や仕組みについては世界中の他の諸兄方が既に詳しくご紹介されておられますので、そこでは触れられていないような、あんまり注目されないような、あるいは個々の品々固有の特徴についての紹介に重きを置いて行こうと思います。

それでは、また・・・。

定刻よりちょっと早い投稿です。

さて前回に続いて、ドイツ軍の「M30ガスマスク(Gasmaske 30 und Tragbüchse)」について、今回が最後の探索となります。

今回はレンズ部分の解剖と、マスク本体と併せて携行された皮膚解毒剤に触れたいと思います。

まずは投稿記事のアタマ用の画像を置きました。

↓まず、内側からバラしていきます。画像は内側の眉間部分です。

「bwz」は前回の最後にも出ましたがAuer社のオラニエン工場のコード。 左側の防曇ディスクの縁に前々回(1)で触れました「Innenseite(『内側』)」の文字が見えます("I"が切れていますが)。

↓「Innenseite」の文字が内側から読めますので、裏表正しく取り付けられていることが分かりますね。

「byd」はHeinrich & Bernhard Drägerwerk社製の意。1944年製です。

↓防曇ディスクを固定しているリムを外します。リム自体がバネになっていて少し力を加えると外れます。

↓取れました。

↓こんな作りです。

↓レンズの内側に固定されていた防曇ディスクが外れました。

↓面体をひっくり返して、こちらは面体外側のレンズの枠部品です。

↓ネジ式になっていますので、普通に左回しで外します。

↓手で回してますが、本来的には4か所に設けられた穴凹に専用工具を嵌めて締め弛めします(しっかり締めないと気密性が保てませんので)。

↓外れました。

↓枠部品の刻印。「hkb41」は 金属製品製造会社であるJ. Weisensee 社1941年製の意。

↓座金とプラスティック製レンズです。

↓プラスティック製レンズの表記。「bwz 11. 1941」、またしてもAuer社のオラニエン工場のコード。

↓レンズの厚さは約1.5mmほど。

↓スカスカになりました。

↓さて、茶色いベークライト製容器入りの「皮膚解毒剤(Hautentgiftungsmittel)」。マスタード・ガス等の水膨れを起こすようなガス攻撃に対応するもので、カルシウムハイポクロライト(次亜塩素酸カルシウム)錠剤が10個入っています。Losantin Tablettenという名の方が通りが良いようです。

画像では右、ケースの上から15mm程がキャップ部で、本品ではそのキャップ部分に白いテープを巻いて密封しています。未使用品であればこのテープの色で製造年が分かるのですが、手元の資料ではどうやら「白」は1944年か1945年製になるかと思われます(40年なら赤、41年なら黒、42年は黄緑、43年は黄色であることははっきりしているのですが)。ただ、この個体に巻かれている白テープは、次の画像の説明にもありますが、一度開けた後に手近にあったテープを使って再度栓をした時のものかも知れません。たまたまそれが白いテープだっただけかも。容器の大きさは75mm×25mm×15mmほどです。

↓ラベルの拡大です。

曰く、

皮膚解毒剤

外用にのみ用いること!

眼や口や陰部に塗らないこと!使用後は粘着テープを使って再びケースを密栓すること。

↓裏面。

↓その拡大です。

曰く、

使用法:錠剤をくぼめた手のひらで細かくすりつぶし、ほぼ同量の水か唾液でペースト状にする。汚染部分にペーストをやさしく数回擦り込む。約10分後洗い落とすか拭き取る。(下から2行目左端、小文字のLが綺麗に剥がれて「eicht」になっていますが本来は「leicht」です。)

↓ケースのキャップ部の型押し刻印、「I.G.G」と「1942」。残念ながら「I.G.G.」がどこの製造者かまだ分かりません。1942年製であるのは明白ですけど。

↓底面の刻印。上と同じです。

因みにこの解毒剤は制服上衣の胸ポケットに入れて携帯するようマニュアルで指示されています。

また、この解毒剤と並んで、1941年からはオレンジ色の軟プラスティック製のボトル入りで、小さい消毒済綿布とともに茶色ベークライト製の四角形ケース(縦90mm横80mm厚さ16mm位)に収められた解毒軟膏(Hautentgiftungssalbe)が支給されました。こちらはまだ蒐集していません。水で溶く作業が無くなって使いやすそうです。

以上で3回に分けてお送りしましたドイツ軍の「M30ガスマスク(Gasmaske 30)」、如何でしたでしょうか?

ドイツ軍モノは至れり尽くせり感が堪りません。小物一つ部品一つとっても、工夫あるいは考え尽くされていて「妥協」の跡が見えないのが魅力です。

で、まぁ今回もドイツ語辞書と首っ引きで色々訳しましたが、学校で第2外国語をドイツ語にして良かったなぁと思います。もう既にその時ドイツ軍モノに興味があったからなのですが。分離動詞とか強変化・混合変化なんかが出てきても何とか大丈夫でした。

今後は今回のガスマスクに限らず、大雑把な構造や仕組みについては世界中の他の諸兄方が既に詳しくご紹介されておられますので、そこでは触れられていないような、あんまり注目されないような、あるいは個々の品々固有の特徴についての紹介に重きを置いて行こうと思います。

それでは、また・・・。

2015年02月01日

ドイツ軍M30ガスマスク(2)(Gasmaske 30 und Tragbüchse(2))

ジャーナリストが人質にされ殺されるという理不尽な事件に言葉がありません。交渉過程がどうのこうのということもさることながら、ジャーナリストを捕らえ殺害するという行為そのものを最大限に非難します。公式には未確認ですが、恐らく不幸にして殺害されたと思われます後藤さんのご冥福をお祈りし、ご遺族の方に深い哀悼の意を表します。

こんにちは。

当地大阪は現在13時30分気温6℃。寒いです。