2018年01月21日

大日本帝国陸軍第二種下士卒軍帽(明治19年制)(Army Service Hat of the Meiji Era)

みなさんこんにちは。

年末にふくらはぎに重度の肉離れをやってしまい、今もまだ二足歩行が全くできず、ちょっとトイレに行くにも補助杖がないと動けません。

「凹む」とはこういう時の気分の事を言うんだなと痛感しています。

さてお年賀を除いて新年最初のネタ投稿となる今回は、年末に投稿するのを予定していたモノを採り上げます。

寄り道コレクションからの「明治19年制大日本帝国陸軍第二種下士卒軍帽」です。

明治19年ですから西暦にすると1886年。ノルマントン号事件で領事裁判権への反発が起こった頃です。

明治期の軍装・服制は大なり小なり変更が激しく、同じモノでも細部に細かい変更がなされる例が多く、すべてを類型的に整理するのはとても苦労します。私も全然掴みきれておりません。

↓まず全景。つばが広く鉢巻きより上の帽体がやや大きいので、いわゆる「後期型」と言われるモノです。

鉢巻の黄色は一般師団(鎮台)の歩兵・砲兵・工兵・騎兵であることを示します。明治の頃は兵科色に限らず服制に関するあらゆるモノが朝令暮改と言えるほどコロコロ変わっていました。実際この軍帽の持ち主がどの兵科であったか、これだけでは特定できません。つばは黒染めの革製。保存状態は良くなく、つばにはヒビが入り、鉢巻等に虫食いが見られます。

↓内装です。内側の状態は、これが約120~130年前に製造されたモノである事に鑑みると、比較的良好だと言えると思います。汗止め革はしっかりしています。内張は桜色で桜花型のステッチが付けてあります。これらの特徴から本個体は官製ではなく、私製品だと言えます。

↓内張にはスリットが設けられております。時代が下れば、例えば家族の写真でも入れるところですが、明治のこの頃は写真自体が誰でも写せていた頃ではないので、何らかの書面(紙)や帽垂れ等の布製品かを入れていたのではないかと思います。

↓スリットの中は、帽体のウール地ではなく、白い綿布が見えます。内側から、桜色の内張、白綿布、ウール帽体の3層構造になっているのが分かります。

↓汗止め革をめくってみました。縫製は丁寧になされている方だと思います。

↓額が触れる方の汗止め革です。この部分は劣化が激しい部分になるのですが、本個体では損傷はほとんど見られません。

いかがでしたでしょうか。

全くの寄り道コレクションですので、知識はほとんど有しておりません。範囲が広すぎて今さら勉強する気もありません。守備範囲の米軍ですら道遠しですので。

それではまた、近いうちにお会いしましょう。さようなら。

年末にふくらはぎに重度の肉離れをやってしまい、今もまだ二足歩行が全くできず、ちょっとトイレに行くにも補助杖がないと動けません。

「凹む」とはこういう時の気分の事を言うんだなと痛感しています。

さてお年賀を除いて新年最初のネタ投稿となる今回は、年末に投稿するのを予定していたモノを採り上げます。

寄り道コレクションからの「明治19年制大日本帝国陸軍第二種下士卒軍帽」です。

明治19年ですから西暦にすると1886年。ノルマントン号事件で領事裁判権への反発が起こった頃です。

明治期の軍装・服制は大なり小なり変更が激しく、同じモノでも細部に細かい変更がなされる例が多く、すべてを類型的に整理するのはとても苦労します。私も全然掴みきれておりません。

↓まず全景。つばが広く鉢巻きより上の帽体がやや大きいので、いわゆる「後期型」と言われるモノです。

鉢巻の黄色は一般師団(鎮台)の歩兵・砲兵・工兵・騎兵であることを示します。明治の頃は兵科色に限らず服制に関するあらゆるモノが朝令暮改と言えるほどコロコロ変わっていました。実際この軍帽の持ち主がどの兵科であったか、これだけでは特定できません。つばは黒染めの革製。保存状態は良くなく、つばにはヒビが入り、鉢巻等に虫食いが見られます。

↓内装です。内側の状態は、これが約120~130年前に製造されたモノである事に鑑みると、比較的良好だと言えると思います。汗止め革はしっかりしています。内張は桜色で桜花型のステッチが付けてあります。これらの特徴から本個体は官製ではなく、私製品だと言えます。

↓内張にはスリットが設けられております。時代が下れば、例えば家族の写真でも入れるところですが、明治のこの頃は写真自体が誰でも写せていた頃ではないので、何らかの書面(紙)や帽垂れ等の布製品かを入れていたのではないかと思います。

↓スリットの中は、帽体のウール地ではなく、白い綿布が見えます。内側から、桜色の内張、白綿布、ウール帽体の3層構造になっているのが分かります。

↓汗止め革をめくってみました。縫製は丁寧になされている方だと思います。

↓額が触れる方の汗止め革です。この部分は劣化が激しい部分になるのですが、本個体では損傷はほとんど見られません。

いかがでしたでしょうか。

全くの寄り道コレクションですので、知識はほとんど有しておりません。範囲が広すぎて今さら勉強する気もありません。守備範囲の米軍ですら道遠しですので。

それではまた、近いうちにお会いしましょう。さようなら。

2015年05月17日

ハドソン製・十四年式拳銃(後期型)(Nambu Type 14 pistol "Later model")

こんにちは。

当地大阪は、いわゆる「大阪都構想」で盛り上がって・・・いる人は盛り上がってるし、そうでない人も多く、投票の行方は全く分かりません。

私は大阪市民ではありませんので投票資格は無いのですが、十数年前までは大阪市民でしたので関心は十分あります。賛成票が反対票より一票でも多ければ「民意は『賛成』」となりますので、現状ではまだ考えがまとまらずに判断に迷っている人は、取り敢えず「反対」に投票しておいて、今回は「否決」とし、恐らく賛成派の方はまた何度でも今回のように住民投票を仕掛けると思いますので、今後また新たに構想の内容が十分周知され、自身で十分咀嚼し理解したときに、あらためて判断すればよいのではと思います。

さて、前回「大日本帝国陸軍の十四年式拳銃嚢(ホルスター)」をお届けしましたが、今回はその続きで懐かしきハドソン製モデルガン・十四年式拳銃(後期型)を採り上げます。タナカの十四年式を期待した方、御免なさい。なお、当記事のタイトルの英語表記中に「Nambu」と入れてますが、外国人向けには十四年式拳銃を意味するものとしてこの表記が一般的に通りが良いためです。日本の誇る銃器設計士・南部麒次郎は、この拳銃の設計には関与していませんが、主としてアメリカではNambuの名が独り歩きして、愛好家の間で「Nambu Type 14 pistol」という呼び名が広まったようです。

軍用銃に興味がある者としては、日本国内ではライヴの軍用銃を持つのは不可能ですので不可動(不稼働)実銃やモデルガンなどで我慢しなくてはなりません。

今ではマルシンから立派にガスガンという形で、CAWからはモデルガンとして、またタナカからも今回ご覧いただくハドソンの型を利用してさらに改良を加えてモデルガンとしてモデル化されています。ほかにも幾つかのトイガンメーカーからモデル化され、比較的容易にに入手できますが(私は未だですが)、私がこのモデルガンを入手した当時は、十四年式はこのモデルガンでしかモデル化されていませんでした。金額的には「おいそれ」とは参りませんでしたが、乏しい軍資金をやりくりしてやっと手に入れた経緯があります。

このモデル以前にハドソンは大きく分類すると2ロットを製造していました。今のレベルで言うとどちらも「ちょっとねぇ・・・」というレベルですが、その時々では旧軍モノをモデル化してくれた事そのものを礼賛していたものです。多少の事は脇へ置いておりました。

↑元々はもっと金ピカめっきでしたが、触りまくっている間にこの様なシャンパン・ゴールドになりました。実銃の開発経緯や機構などの説明はここでは行いません。Wikipedia(←リンクしています)などをご参照ください。左側面には安全装置の「火・安」表示と「十四年式」の刻印があります。

↑「HUDSON SMG」は、メーカー名の「ハドソン」と、いわゆる52年規制による合法モデルガンであることを示す「SMG」。

↑右側面。製造所とシリアル番号および製造時期が刻印表示されています。

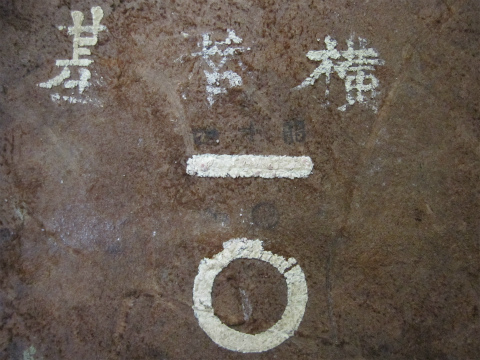

↑ピンボケですみません。上段は左から旧軍ファンならご存知の造兵廠刻印(〇の中に逆8の字・名古屋造兵廠)、ロット刻印(〇の中にカタカナの「ロ」の字)、シリアルナンバー(97)です。しかしシリアルナンバーが2桁とは・・・。「普通」なら4桁とか5桁あたりを持ってくるのでは?ハドソンさんは何にこだわったのでしょう?下のフレーム部には「昭08.10」とあり、昭和8年10月製造という意味になろうかという処ですが、まず、実銃では昭和8年ならば「昭08」とはせず「昭8」と、普通にひと桁で表示されます。また、昭和8年製であるならば、トリガーガードはダルマ型になる前のまん円い「前期型」であらねばなりませんし、グリップ全面下部のマガジン抜け落ち防止板バネはまだ無い筈です。

↑その「マガジン抜け落ち防止板バネ」。マガジン・キャッチ部品とマガジンとの相性とか機械工作の精度に鑑みて、このようなモノが必要となったんでしょうが・・・。日本人はカッチリした仕事が出来る筈なんですけどねぇ。職人仕事レベルと違い、大量生産下での精度追求可能レベルは同時期の他国と比べて劣っていたことの証左でしょう。

ダミー・カートリッジ(上)とモデルガン・カートリッジ(下)。「8mm Nambu(8ミリ南部弾・8mm x 22)」はまだ細々と弾薬メーカーなどで作られています。モデルガン・カートリッジはすこし小ぶりですが、シルエットは良く似ています。

↑とはいえ、実はこのダミーカートは「38 Super Auto +P」のケースを「8mm Nambu」の形に絞って作られたモノです。「8mm Nambu」として作られてヘッド・スタンプも「8mm Nambu」などとなっているモノもちゃんとありますが、私が入手できていないだけです。

以上モデルガン、ハドソン製十四年式拳銃(後期型)いかがでしたでしょうか?

実銃はアメリカでは、もちろん程度にもよりますが、US$1,000.00程も出せばそこそこの程度のモノが手に入るようです。

パーツも色んな形で製造・供給されています。日本で、不可動実銃でこの十四年式が販売されればいいのですが。

でもまぁ現在は冒頭でも触れましたように色んなトイガンメーカーから色んな形で高いクオリティでモデル化されているのでそれで十分ですね。あと二十六年式拳銃や九四式拳銃も見事にモデル化されていますしね。また触れてみたいと思います。

それでは次回また・・・。

当地大阪は、いわゆる「大阪都構想」で盛り上がって・・・いる人は盛り上がってるし、そうでない人も多く、投票の行方は全く分かりません。

私は大阪市民ではありませんので投票資格は無いのですが、十数年前までは大阪市民でしたので関心は十分あります。賛成票が反対票より一票でも多ければ「民意は『賛成』」となりますので、現状ではまだ考えがまとまらずに判断に迷っている人は、取り敢えず「反対」に投票しておいて、今回は「否決」とし、恐らく賛成派の方はまた何度でも今回のように住民投票を仕掛けると思いますので、今後また新たに構想の内容が十分周知され、自身で十分咀嚼し理解したときに、あらためて判断すればよいのではと思います。

さて、前回「大日本帝国陸軍の十四年式拳銃嚢(ホルスター)」をお届けしましたが、今回はその続きで懐かしきハドソン製モデルガン・十四年式拳銃(後期型)を採り上げます。タナカの十四年式を期待した方、御免なさい。なお、当記事のタイトルの英語表記中に「Nambu」と入れてますが、外国人向けには十四年式拳銃を意味するものとしてこの表記が一般的に通りが良いためです。日本の誇る銃器設計士・南部麒次郎は、この拳銃の設計には関与していませんが、主としてアメリカではNambuの名が独り歩きして、愛好家の間で「Nambu Type 14 pistol」という呼び名が広まったようです。

軍用銃に興味がある者としては、日本国内ではライヴの軍用銃を持つのは不可能ですので不可動(不稼働)実銃やモデルガンなどで我慢しなくてはなりません。

今ではマルシンから立派にガスガンという形で、CAWからはモデルガンとして、またタナカからも今回ご覧いただくハドソンの型を利用してさらに改良を加えてモデルガンとしてモデル化されています。ほかにも幾つかのトイガンメーカーからモデル化され、比較的容易にに入手できますが(私は未だですが)、私がこのモデルガンを入手した当時は、十四年式はこのモデルガンでしかモデル化されていませんでした。金額的には「おいそれ」とは参りませんでしたが、乏しい軍資金をやりくりしてやっと手に入れた経緯があります。

このモデル以前にハドソンは大きく分類すると2ロットを製造していました。今のレベルで言うとどちらも「ちょっとねぇ・・・」というレベルですが、その時々では旧軍モノをモデル化してくれた事そのものを礼賛していたものです。多少の事は脇へ置いておりました。

↑元々はもっと金ピカめっきでしたが、触りまくっている間にこの様なシャンパン・ゴールドになりました。実銃の開発経緯や機構などの説明はここでは行いません。Wikipedia(←リンクしています)などをご参照ください。左側面には安全装置の「火・安」表示と「十四年式」の刻印があります。

↑「HUDSON SMG」は、メーカー名の「ハドソン」と、いわゆる52年規制による合法モデルガンであることを示す「SMG」。

↑右側面。製造所とシリアル番号および製造時期が刻印表示されています。

↑ピンボケですみません。上段は左から旧軍ファンならご存知の造兵廠刻印(〇の中に逆8の字・名古屋造兵廠)、ロット刻印(〇の中にカタカナの「ロ」の字)、シリアルナンバー(97)です。しかしシリアルナンバーが2桁とは・・・。「普通」なら4桁とか5桁あたりを持ってくるのでは?ハドソンさんは何にこだわったのでしょう?下のフレーム部には「昭08.10」とあり、昭和8年10月製造という意味になろうかという処ですが、まず、実銃では昭和8年ならば「昭08」とはせず「昭8」と、普通にひと桁で表示されます。また、昭和8年製であるならば、トリガーガードはダルマ型になる前のまん円い「前期型」であらねばなりませんし、グリップ全面下部のマガジン抜け落ち防止板バネはまだ無い筈です。

↑その「マガジン抜け落ち防止板バネ」。マガジン・キャッチ部品とマガジンとの相性とか機械工作の精度に鑑みて、このようなモノが必要となったんでしょうが・・・。日本人はカッチリした仕事が出来る筈なんですけどねぇ。職人仕事レベルと違い、大量生産下での精度追求可能レベルは同時期の他国と比べて劣っていたことの証左でしょう。

ダミー・カートリッジ(上)とモデルガン・カートリッジ(下)。「8mm Nambu(8ミリ南部弾・8mm x 22)」はまだ細々と弾薬メーカーなどで作られています。モデルガン・カートリッジはすこし小ぶりですが、シルエットは良く似ています。

↑とはいえ、実はこのダミーカートは「38 Super Auto +P」のケースを「8mm Nambu」の形に絞って作られたモノです。「8mm Nambu」として作られてヘッド・スタンプも「8mm Nambu」などとなっているモノもちゃんとありますが、私が入手できていないだけです。

以上モデルガン、ハドソン製十四年式拳銃(後期型)いかがでしたでしょうか?

実銃はアメリカでは、もちろん程度にもよりますが、US$1,000.00程も出せばそこそこの程度のモノが手に入るようです。

パーツも色んな形で製造・供給されています。日本で、不可動実銃でこの十四年式が販売されればいいのですが。

でもまぁ現在は冒頭でも触れましたように色んなトイガンメーカーから色んな形で高いクオリティでモデル化されているのでそれで十分ですね。あと二十六年式拳銃や九四式拳銃も見事にモデル化されていますしね。また触れてみたいと思います。

それでは次回また・・・。

2015年05月03日

十四年式拳銃嚢(Holster for Nambu Type 14 pistol)

こんにちは。

昨日からゴールデンウィークの後半だったとは知りませんでした。

当地大阪は4日に少しお天気が崩れるほかは晴天が続くとの予報で、サバゲは暑いでしょうね。

今回は私の「寄り道コレクション」から大日本帝国陸軍の十四年式拳銃嚢(ホルスター)について。

軍用銃に興味があることから銃もコレクションする、と言っても、当然ここは日本ですから実銃の入手は一般人には無理なのでモデルガンなどで我慢するしかありません。で、せめてアクセサリーは実物を…という「せめてアクセサリーぐらいはコレクション」が展開されます。今回のホルスターも、そのコレクションのうちの一つです。

十四年式拳銃そのものについてはWikipedia(←リンクしてます)で見て下さい。ここでは割愛します。

使い込まれて深い焦げ茶色になっています。大きな蓋が二枚貝の貝殻に似ていることから、欧米ではこのタイプのホルスターは「clamshell(クラムシェル)」と呼ばれています。

裏側。ベルト・ループとショルダー・ストラップにより携行されます。ショルダー・ストラップが欠品しているモノが多い中で、この個体は程度の良いモノがちゃんと付いていました。数年前にeBayで390ドルくらいで落札したと記憶しています。

少し拡大しました。旧陸軍の装備品の金具は概して銀メッキがピカピカしているモノが多いですね。金具には漆を塗って黒くしたという記述を見たことがありますが、簡単に剥がれそうなのは予見出来ていたでしょうに。食い付きのいい塗料にするとか梨地仕上げにするとか他に無かったんでしょうか?

ショルダー・ストラップの長さ調整用バックル。少々錆があります。

フラップ留め具の拡大。フラップの端のリングからバネを内蔵した革があって、またリングを介してメスの留め金具のついたタブがあります。本体に設えられた凸オスポストにメス金具を上から通して固定。

外す時はその逆。タブを下方へ引っ張ってオスポストがメス金具の穴の大きい部分に来るようにして・・・、

持ちあげて外します。

フラップへは金属板を介してリベット留めされています。なお、この留め具の他に、「バネ内蔵革」が無く、メス金具がついた革タブがフラップに直接付けられたタイプのホルスターもあります。

フラップを開けた図。フラップの下には「予備マガジン」ではなく「予備弾薬」入れがあります。

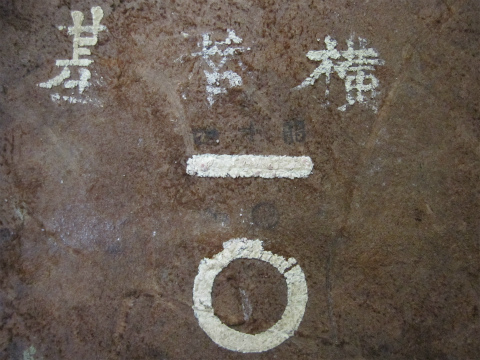

フラップ裏側。「横潜基」と「一〇(ヒトマル)」の表記。旧海軍の横須賀潜水基地隊の略です。海軍大臣の下、鎮守府長官隷下の組織ですが軍令上は第六艦隊隷下の部隊です。このホルスター、一体どんな経緯を辿ったのでしょうか。陸軍から海軍へ貸与されたのでしょう。陸式軍衣の例もありますしね。

「一」のすぐ上に「四十昭」=昭和十四年の意。「一」の下に〇型のマーク。「〇の中に逆8の字」の名古屋(鳥居松)造兵廠かなぁと考えますが、分かりません。その左側にももう一つマークがあるように・・・。名古屋の「名」ではないかと思うのですが・・・。

予備弾薬ケース。ちゃんと独立したフラップが設えられています。革が薄めであるため、入手時は(今もその痕が残っていますが)皺くちゃでした。

フラップを開けました。予備の弾薬紙箱が2つ入るようになっています。予備「マガジン」ではなく予備「弾薬紙箱」なのが謎です。銃からマガジンを抜いて、フラップを開けて、予備弾薬小箱を取り出して破って開けて、マガジンに一発ずつ装填して再び銃へ・・・って、マガジン・チェンジするのに何秒(何分?)かかるのでしょう?

右側にある縦長の収納部は画像の通り予備撃針入れです。「予備撃針入れ」も実に興味深いです。まぁ、先が細くて破損しやすかったからなんだそうで、万一の場合に備えてのものです。

本体フラップを開けて上から覗きこみます。底の方の、右側が弧状に削られているモノは、銃身をこの右側へ誘導します。左側から底へ向かって伸びる黒い影は収納された状態のクリーニング・ロッドです。

クリーニング・ロッドはこの長さ約1.5cmのループに通して保持されます。

懐かしいハドソン製モデルガン・十四年式拳銃(後期・ダルマ型用心鉄)を収めてみました。グリップの下端までホルスターの縁で覆われていますので、サッとグリップを掴みたくても指が入る隙間が無いのでもたついてしまいます。

黄色(金色)メッキが大分薄くなってシャンパン・ゴールドぐらいになりました。

独特の180度の回転角のセイフティは有名ですね。ほかにはトンプソン・サブ・マシンガンでしか見たこと無いです。ランヤード(吊り紐)はレプリカです。

マガジンとカート。上は実物薬莢にダミー弾頭を付けたダミーカート。下はハドソン製のモデルガン・カート。形状は似ていますが、寸法はやはり違いますね。

以上、いかがでしたでしょうか?

旧軍モノは国内で買うより海外で購入した方がお手頃という場合がままあります。今もeBayだと400ドルも用意すればそこそこ良いモノが手に入ります。

何分「寄り道」コレクションからのネタで、まだまだ全然旧軍についての知識も無く、今後さらにすこしずつ勉強していきますので今回はこれでお許し下さい。

それでは、また・・・。

昨日からゴールデンウィークの後半だったとは知りませんでした。

当地大阪は4日に少しお天気が崩れるほかは晴天が続くとの予報で、サバゲは暑いでしょうね。

今回は私の「寄り道コレクション」から大日本帝国陸軍の十四年式拳銃嚢(ホルスター)について。

軍用銃に興味があることから銃もコレクションする、と言っても、当然ここは日本ですから実銃の入手は一般人には無理なのでモデルガンなどで我慢するしかありません。で、せめてアクセサリーは実物を…という「せめてアクセサリーぐらいはコレクション」が展開されます。今回のホルスターも、そのコレクションのうちの一つです。

十四年式拳銃そのものについてはWikipedia(←リンクしてます)で見て下さい。ここでは割愛します。

使い込まれて深い焦げ茶色になっています。大きな蓋が二枚貝の貝殻に似ていることから、欧米ではこのタイプのホルスターは「clamshell(クラムシェル)」と呼ばれています。

裏側。ベルト・ループとショルダー・ストラップにより携行されます。ショルダー・ストラップが欠品しているモノが多い中で、この個体は程度の良いモノがちゃんと付いていました。数年前にeBayで390ドルくらいで落札したと記憶しています。

少し拡大しました。旧陸軍の装備品の金具は概して銀メッキがピカピカしているモノが多いですね。金具には漆を塗って黒くしたという記述を見たことがありますが、簡単に剥がれそうなのは予見出来ていたでしょうに。食い付きのいい塗料にするとか梨地仕上げにするとか他に無かったんでしょうか?

ショルダー・ストラップの長さ調整用バックル。少々錆があります。

フラップ留め具の拡大。フラップの端のリングからバネを内蔵した革があって、またリングを介してメスの留め金具のついたタブがあります。本体に設えられた凸オスポストにメス金具を上から通して固定。

外す時はその逆。タブを下方へ引っ張ってオスポストがメス金具の穴の大きい部分に来るようにして・・・、

持ちあげて外します。

フラップへは金属板を介してリベット留めされています。なお、この留め具の他に、「バネ内蔵革」が無く、メス金具がついた革タブがフラップに直接付けられたタイプのホルスターもあります。

フラップを開けた図。フラップの下には「予備マガジン」ではなく「予備弾薬」入れがあります。

フラップ裏側。「横潜基」と「一〇(ヒトマル)」の表記。旧海軍の横須賀潜水基地隊の略です。海軍大臣の下、鎮守府長官隷下の組織ですが軍令上は第六艦隊隷下の部隊です。このホルスター、一体どんな経緯を辿ったのでしょうか。陸軍から海軍へ貸与されたのでしょう。陸式軍衣の例もありますしね。

「一」のすぐ上に「四十昭」=昭和十四年の意。「一」の下に〇型のマーク。「〇の中に逆8の字」の名古屋(鳥居松)造兵廠かなぁと考えますが、分かりません。その左側にももう一つマークがあるように・・・。名古屋の「名」ではないかと思うのですが・・・。

予備弾薬ケース。ちゃんと独立したフラップが設えられています。革が薄めであるため、入手時は(今もその痕が残っていますが)皺くちゃでした。

フラップを開けました。予備の弾薬紙箱が2つ入るようになっています。予備「マガジン」ではなく予備「弾薬紙箱」なのが謎です。銃からマガジンを抜いて、フラップを開けて、予備弾薬小箱を取り出して破って開けて、マガジンに一発ずつ装填して再び銃へ・・・って、マガジン・チェンジするのに何秒(何分?)かかるのでしょう?

右側にある縦長の収納部は画像の通り予備撃針入れです。「予備撃針入れ」も実に興味深いです。まぁ、先が細くて破損しやすかったからなんだそうで、万一の場合に備えてのものです。

本体フラップを開けて上から覗きこみます。底の方の、右側が弧状に削られているモノは、銃身をこの右側へ誘導します。左側から底へ向かって伸びる黒い影は収納された状態のクリーニング・ロッドです。

クリーニング・ロッドはこの長さ約1.5cmのループに通して保持されます。

懐かしいハドソン製モデルガン・十四年式拳銃(後期・ダルマ型用心鉄)を収めてみました。グリップの下端までホルスターの縁で覆われていますので、サッとグリップを掴みたくても指が入る隙間が無いのでもたついてしまいます。

黄色(金色)メッキが大分薄くなってシャンパン・ゴールドぐらいになりました。

独特の180度の回転角のセイフティは有名ですね。ほかにはトンプソン・サブ・マシンガンでしか見たこと無いです。ランヤード(吊り紐)はレプリカです。

マガジンとカート。上は実物薬莢にダミー弾頭を付けたダミーカート。下はハドソン製のモデルガン・カート。形状は似ていますが、寸法はやはり違いますね。

以上、いかがでしたでしょうか?

旧軍モノは国内で買うより海外で購入した方がお手頃という場合がままあります。今もeBayだと400ドルも用意すればそこそこ良いモノが手に入ります。

何分「寄り道」コレクションからのネタで、まだまだ全然旧軍についての知識も無く、今後さらにすこしずつ勉強していきますので今回はこれでお許し下さい。

それでは、また・・・。

2014年12月28日

大日本帝国海軍短剣(Imperial Japanese Naval Officer's Dagger)

年の瀬押し迫る中おいで下さいましてありがとうございます。

今年最後のネタは本ブログ初の旧軍モノです。

私の蒐集対象のメインはWWⅡ米軍モノですので、久しぶりに完全に「寄り道」です。

↓今回のネタはこれです。

大日本帝国海軍短剣です。

この個体自体は決して高品質なものではありませんが、その意匠の細やかさ・美しさに惹かれます。この海軍士官短剣のルーツは1883年(明治16年)に制定された士官用短剣にあり、その後1914年(大正3年)から終戦まで、士官候補生も含んだ全海軍士官共通のモノとなりました。ただ、士官個人個人の好みにより品質・素材等の仕様は個体によりさまざまです。

↓駐爪釦(鯉口部の直ぐ下に見える、刀身不意抜け防止用のスプリング・ロック・リリース・ボタン)がある側から。

この短剣はある意味長剣(太刀)の代用・略式なので、こちら側が「佩裏(はきうら)」になります。

↓佩表の側。

↓鞘は黒色研出鮫皮巻き。

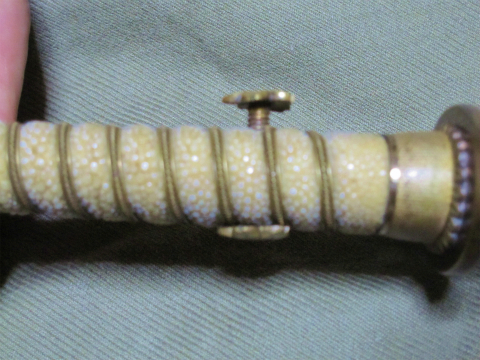

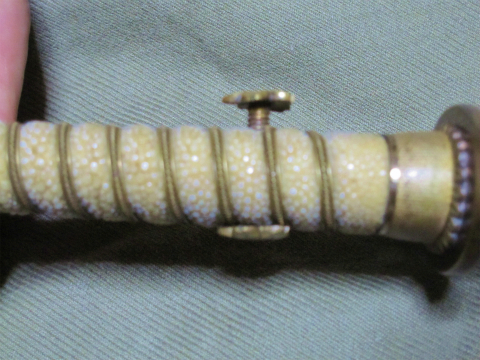

↓柄のアップ。兜金(ポンメル)、金線で巻かれた鮫皮、桜花の目貫・目釘、鉤護拳(クロスガード)、輪胴、吊輪のいずれもカッチリ作られています。

因みに下に敷いているのは下士官用第三種軍装上衣(木綿製)です。

↓兜金。桜花の意匠が綺麗です。

↓金線と鮫皮、桜花の目貫・目釘、縁、切羽、鉤護拳(クロスガード)の様子。

↓反対側。鮫皮はこちら側で合わされます。

↓桜花の目貫・目釘は螺子止め仕様です。

ピンボケで失礼します。

画像にはありませんが、螺子の雄雌とも当然柄から抜くことができます。茎(なかご)に銘があるか否か見ましたが、ありませんでした。

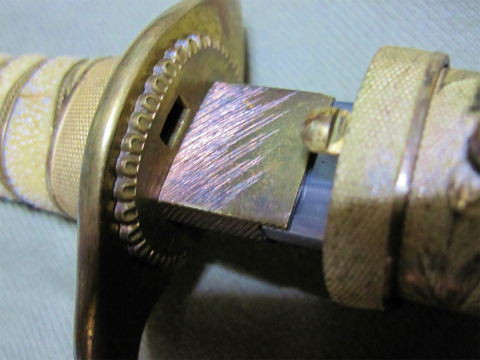

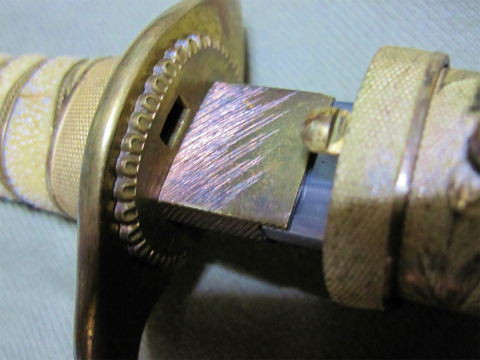

↓輪胴の拡大。真ん中にある円いモノが「駐爪釦(刀身不意抜け防止用のスプリング・ロック・リリース・ボタン)」、桜花の左にある小さい円いモノはその駐爪の支点固定鋲。

↓反対側。桜花、蕾、葉ともすべて凸レリーフになっており、明治期末頃まで見られたいわゆる毛彫りは葉脈などにしかありません。地のメッキがかなり剥げていますが、細かい石目模様がご覧になれますでしょうか。

↓上下の向きが逆さになってしまいましたが、2つ上の画像で見ました「駐爪(刀身不意抜け防止用のスプリング・ロック)」と、それが噛み合う切羽に施された鉤穴です。

噛みあい具合の精度(クリアランス)は、やはり日本品質水準です。カッチリ噛み合います。鈨(はばき)もしっかりした出来です。

↓画像では分かりにくいですが、刃紋は真っ直ぐの直刃です。

↓切先方向から。さきほど触れた「駐爪」の鉤穴が見えます。

↓鉤護拳(クロスガード)に施された製造者の刻印。今般また少し調べてみましたが分かりませんでした。

以上駆け足でしたが、敗戦近くに製造されたものは別にして(それでも、品質が劣ることになってもなるべく良いモノに仕上げようとする意気込みは感じられますが)、日本人のモノ作りに対する愛情・執着・こだわりを再確認することが出来ました。

このような「カッチリ・キッチリ」したモノ作り精神は、日本軍モノやドイツ軍モノを見るにつけ良く感じ取ることができますが、米軍モノにはあまり感じることがありません。ま、「おおらか」で良いのですけれど。

あと、本個体の刀身は模擬刀ではなく、画像にはあげていませんが、ちゃんと「登録証」があります。

それでは今回のネタはこの辺で。また、今回が今年最後の投稿となります。お付き合い下さりありがとうございました。

また来年もどうぞお付き合いください。ツッコミ・間違いのご指摘大歓迎です。よろしくお願い申し上げます。

今年最後のネタは本ブログ初の旧軍モノです。

私の蒐集対象のメインはWWⅡ米軍モノですので、久しぶりに完全に「寄り道」です。

↓今回のネタはこれです。

大日本帝国海軍短剣です。

この個体自体は決して高品質なものではありませんが、その意匠の細やかさ・美しさに惹かれます。この海軍士官短剣のルーツは1883年(明治16年)に制定された士官用短剣にあり、その後1914年(大正3年)から終戦まで、士官候補生も含んだ全海軍士官共通のモノとなりました。ただ、士官個人個人の好みにより品質・素材等の仕様は個体によりさまざまです。

↓駐爪釦(鯉口部の直ぐ下に見える、刀身不意抜け防止用のスプリング・ロック・リリース・ボタン)がある側から。

この短剣はある意味長剣(太刀)の代用・略式なので、こちら側が「佩裏(はきうら)」になります。

↓佩表の側。

↓鞘は黒色研出鮫皮巻き。

↓柄のアップ。兜金(ポンメル)、金線で巻かれた鮫皮、桜花の目貫・目釘、鉤護拳(クロスガード)、輪胴、吊輪のいずれもカッチリ作られています。

因みに下に敷いているのは下士官用第三種軍装上衣(木綿製)です。

↓兜金。桜花の意匠が綺麗です。

↓金線と鮫皮、桜花の目貫・目釘、縁、切羽、鉤護拳(クロスガード)の様子。

↓反対側。鮫皮はこちら側で合わされます。

↓桜花の目貫・目釘は螺子止め仕様です。

ピンボケで失礼します。

画像にはありませんが、螺子の雄雌とも当然柄から抜くことができます。茎(なかご)に銘があるか否か見ましたが、ありませんでした。

↓輪胴の拡大。真ん中にある円いモノが「駐爪釦(刀身不意抜け防止用のスプリング・ロック・リリース・ボタン)」、桜花の左にある小さい円いモノはその駐爪の支点固定鋲。

↓反対側。桜花、蕾、葉ともすべて凸レリーフになっており、明治期末頃まで見られたいわゆる毛彫りは葉脈などにしかありません。地のメッキがかなり剥げていますが、細かい石目模様がご覧になれますでしょうか。

↓上下の向きが逆さになってしまいましたが、2つ上の画像で見ました「駐爪(刀身不意抜け防止用のスプリング・ロック)」と、それが噛み合う切羽に施された鉤穴です。

噛みあい具合の精度(クリアランス)は、やはり日本品質水準です。カッチリ噛み合います。鈨(はばき)もしっかりした出来です。

↓画像では分かりにくいですが、刃紋は真っ直ぐの直刃です。

↓切先方向から。さきほど触れた「駐爪」の鉤穴が見えます。

↓鉤護拳(クロスガード)に施された製造者の刻印。今般また少し調べてみましたが分かりませんでした。

以上駆け足でしたが、敗戦近くに製造されたものは別にして(それでも、品質が劣ることになってもなるべく良いモノに仕上げようとする意気込みは感じられますが)、日本人のモノ作りに対する愛情・執着・こだわりを再確認することが出来ました。

このような「カッチリ・キッチリ」したモノ作り精神は、日本軍モノやドイツ軍モノを見るにつけ良く感じ取ることができますが、米軍モノにはあまり感じることがありません。ま、「おおらか」で良いのですけれど。

あと、本個体の刀身は模擬刀ではなく、画像にはあげていませんが、ちゃんと「登録証」があります。

それでは今回のネタはこの辺で。また、今回が今年最後の投稿となります。お付き合い下さりありがとうございました。

また来年もどうぞお付き合いください。ツッコミ・間違いのご指摘大歓迎です。よろしくお願い申し上げます。