2024年04月21日

トンプソンSMG 30連マガジン用ポケット(Pocket for Thompson SMG 30rds. Mag.)

みなさん、こんにちは。長い間ご無沙汰しております。最後の投稿から実に2年3箇月ぶりの投稿です。

交通事故で?...、病気で?...、コロナで?...、単に面倒臭くなったから?...。 投稿が途絶えている理由について、いろいろ推測なさった方はおありでしょうか?

実は2022年1月9日の最後の投稿の前、元旦の初日の出を拝みながら「今年一年、どんな一年になるのかなぁ。去年はコロナに引っ掻き回されてしんどい1年だったなぁ。『巣ごもり需要』で皆さん自己啓発に取り組んで色んな公的資格を取ってるっていうニュースもあったし、『1年の計は元旦にあり』って言うし、自分も何か目標を決めて頑張ってみようかな」と考えまして、ある法律系の国家資格の取得を目標に定めて、「やるからには一発でキメたい」と思い、試験は11月の実施でしたので時間的には比較的余裕がありましたが、皆様の目に触れるミリブロへの投稿には、そこそこデータの裏取り調査やモノの写真撮影やらが必要で、試験勉強とを両立させて行く自信は無く、仮にもしミリブロ投稿を続けながら試験が不合格だった場合に「ミリブロ投稿を続けてたからだ」とミリブロをその言い訳にしたくありませんでしたので、全精力を試験勉強に注ごうと、ミリブロ投稿をキッパリと中止した、というのが真相でございます。せめてその間「生存確認」の意味で、ネタ無しで何らかの近況報告的な投稿をしようかとも思いましたが、ネタがあっての当ブログだと思い直し、敢えて投稿は控えました。突如何のご説明もせず投稿を中止し、大変失礼いたしました。

その合否発表は2023年の1月にあり、お陰様で合格できました。合格して嬉しいのは勿論でしたが、その資格の活用の仕方に悩んだり、勤務先での人事異動の影響など諸事情がいろいろ絡み合い、精神的に落ち着きの無い時期が続きまして、その間ミリブロ投稿の再開が出来ませんでした。

ようやく秋ごろには気持ちも落ち着き、「そろそろミリブロ投稿を復活させようかな」と思ってた矢先、順調に病気療養中であると思っていた私の好きな音楽アーティストの方が急逝なされ、激しく意気消沈し、虚無感・虚脱感・悲壮感に包まれてしまいました。他のファンの方々のX(旧Twitter)などでお互いの励まし・慰め投稿を読ませていただいたり、私自身の数少ない投稿に対しても共感の反応・返信を頂くことや、関係の深かったミュージシャンの方などが発する追悼メッセージ・思い出話・エピソード披露の類に接し、首肯することを多く重ね、12月25日のクリスマスごろには、何とか心の痛手も治癒されて、2024年の新年を迎え入れる心境になりました。

元旦は生憎当地は曇り気味で、鮮やかな初日の出は拝めませんでしたが、またこの1年を大切に生きていこうと心に誓いましたらその当日、新年早々能登半島地震が発生し、多くの方々が犠牲になってしまう悲しい出来事があり、またも意気消沈することとなりました。

季節が冬から春へと移り、遅めの桜の開花のニュースに接する頃、心の傷も癒され、新緑の萌え出ずる今、当ブログの再始動にチャレンジです。仕事や体調との兼ね合いで前よりも投稿ペースは落ちることが予想されますが、じっくりマイペースでやっていきたいと思います。

さて、2年3箇月ぶりの投稿ネタは何か特別にレアなモノにしようかなと考える余地はなく、と言うかそんなレアなモノは持ち合わせておりませんので、投稿中断以前と同様、ごくありふれた普通のモノでございますことにはご勘弁ください。。。

トンプソン短機関銃用30連マガジン・ポケットです。いわゆるカーキ色(OD#3)です。

ピストル・ベルトに通して腰に装着し、トンプソン短機関銃の30連マガジンを3本携行することができます。トンプソン短機関銃に代わるモノとしてWW2後期に開発・供与されたM3短機関銃「グリース・ガン」の30連マガジン用としても使われました。

全体がコットン・ダック製で、フラップはLift-the-dotファスナーで留められます。

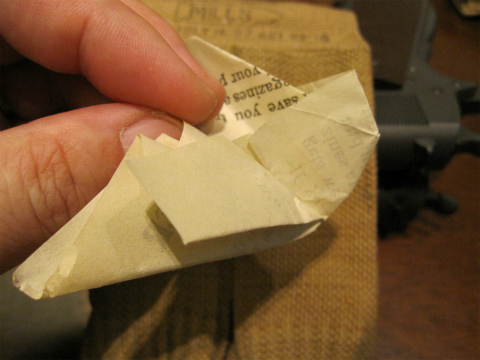

フラップ裏面のLift-the-dotのバック・プレート。凸型でモモンガの飛んでいる姿のような補強があるタイプです。

フラップを開けました。マガジンが2.5センチほど露出していて、つまみ出しやすいです。

Lift-the-dotのオス部品(スタッド)は各ポケットに直に付いているのではなく、3つのポケットを横断して設えられたコットン・ウェブ・テープに付いています。Lift-the-dotを開けるときには、スタッドには少なからず引っ張られる力が掛かりますが、もしスタッドが直にポケットに付いていたとしたら、ポケットのダック生地がスタッドに引っ張られて破れやすくなっていたでしょう。

本個体は殆ど使われた形跡がなく、縫製指標マークも残っています(スタッドの位置、ポケットの生地の折目など)。

先ほど触れたスタッドの付いているコットン・ウェブ・テープは、ご丁寧にも2重になっています。

横からの砂塵の侵入を防ぐのは苦手のようです。

ピストル・ベルトにこの背面のループ部分を通して使用します。

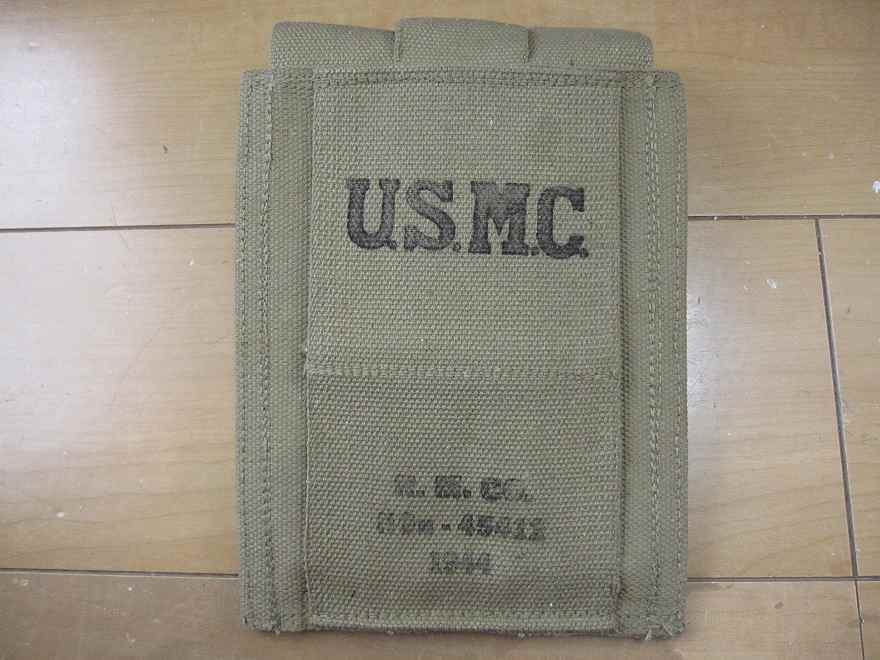

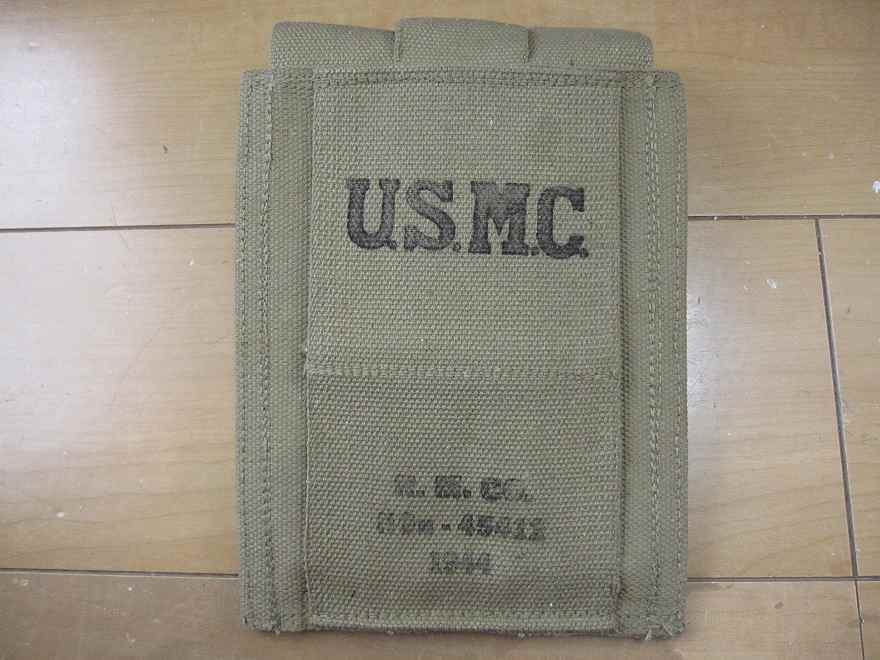

背面です。大きく「U.S.M.C」と、「海兵隊のプロパティ」表示スタンプがあります。本来海兵隊用の装備品ですが、陸軍でも多く供用されました。

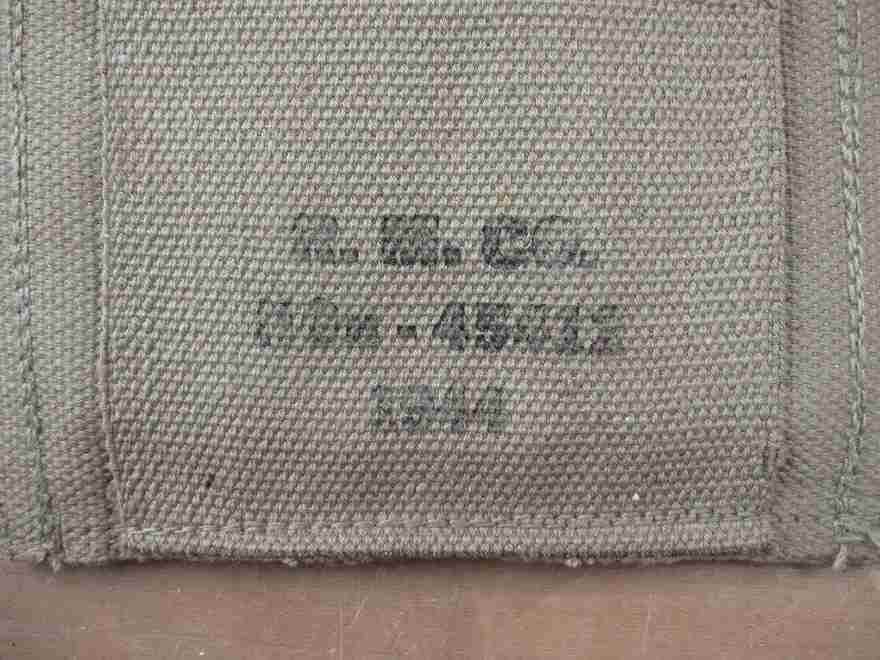

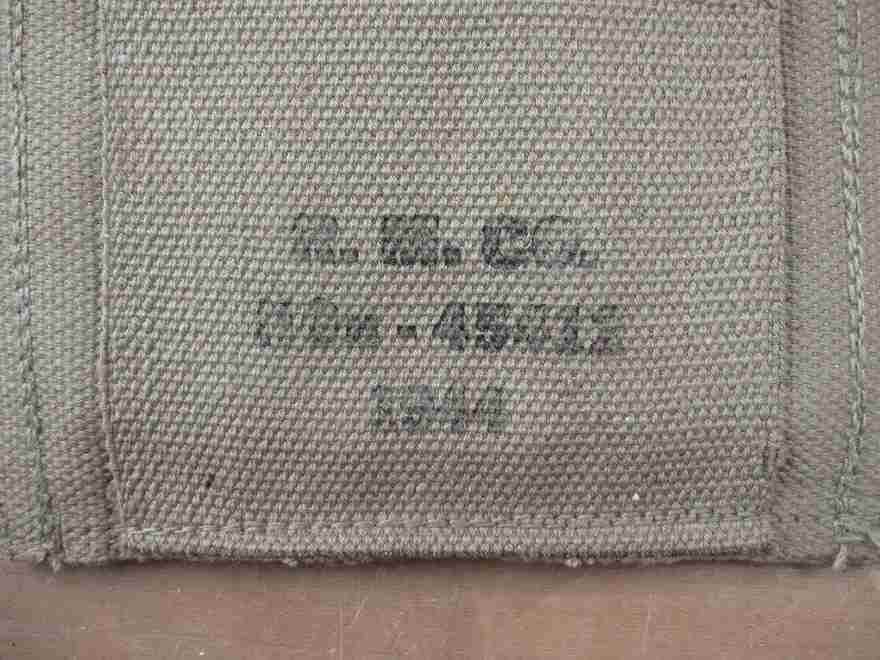

背面下部には製造者名「R.M.CO.(Russell Manufacturing Company)」と、「NOm-45412」の「海軍海兵隊装備品契約番号45412」、および契約年「1944」のスタンプ表示。

このタイプの30連マガジンポケットはのちに色調がOD#7に変わり、素材もコットン・ダックへと変わっていきまして、ヴェトナム戦を経ても尚ナイロン素材へと変わりつつ、ほぼ同じ仕様で製造・使用が続けられました。

また、ピストル・ベルトを大きく「占拠」する大きさの割に僅か「3本」のマガジンしか携行できないのは効率が悪いので、もっと沢山マガジンが入って着脱可能肩掛けストラップが付いた「Bag, Carriyng, Ammunition」などの「袋型」のバッグの方が重宝されていたように思います。

サンダース軍曹はイギリス軍のP37ブレンガン・アモ・パウチを腰に下げていましたね。のちには「無限?懐パウチ」でした。

私がWW2米軍装備コレクションを始めたころはこのUSMCスタンプのマガジン・ポケットは潤沢に市場に出回ってました。お値段も大体3,000円くらいでしたので「いつでも買えるわ」とタカを括っていましたら段々と高騰して来ましたので、急いで入手した記憶があります。

それでは今回はこの辺で失礼いたします。

交通事故で?...、病気で?...、コロナで?...、単に面倒臭くなったから?...。 投稿が途絶えている理由について、いろいろ推測なさった方はおありでしょうか?

実は2022年1月9日の最後の投稿の前、元旦の初日の出を拝みながら「今年一年、どんな一年になるのかなぁ。去年はコロナに引っ掻き回されてしんどい1年だったなぁ。『巣ごもり需要』で皆さん自己啓発に取り組んで色んな公的資格を取ってるっていうニュースもあったし、『1年の計は元旦にあり』って言うし、自分も何か目標を決めて頑張ってみようかな」と考えまして、ある法律系の国家資格の取得を目標に定めて、「やるからには一発でキメたい」と思い、試験は11月の実施でしたので時間的には比較的余裕がありましたが、皆様の目に触れるミリブロへの投稿には、そこそこデータの裏取り調査やモノの写真撮影やらが必要で、試験勉強とを両立させて行く自信は無く、仮にもしミリブロ投稿を続けながら試験が不合格だった場合に「ミリブロ投稿を続けてたからだ」とミリブロをその言い訳にしたくありませんでしたので、全精力を試験勉強に注ごうと、ミリブロ投稿をキッパリと中止した、というのが真相でございます。せめてその間「生存確認」の意味で、ネタ無しで何らかの近況報告的な投稿をしようかとも思いましたが、ネタがあっての当ブログだと思い直し、敢えて投稿は控えました。突如何のご説明もせず投稿を中止し、大変失礼いたしました。

その合否発表は2023年の1月にあり、お陰様で合格できました。合格して嬉しいのは勿論でしたが、その資格の活用の仕方に悩んだり、勤務先での人事異動の影響など諸事情がいろいろ絡み合い、精神的に落ち着きの無い時期が続きまして、その間ミリブロ投稿の再開が出来ませんでした。

ようやく秋ごろには気持ちも落ち着き、「そろそろミリブロ投稿を復活させようかな」と思ってた矢先、順調に病気療養中であると思っていた私の好きな音楽アーティストの方が急逝なされ、激しく意気消沈し、虚無感・虚脱感・悲壮感に包まれてしまいました。他のファンの方々のX(旧Twitter)などでお互いの励まし・慰め投稿を読ませていただいたり、私自身の数少ない投稿に対しても共感の反応・返信を頂くことや、関係の深かったミュージシャンの方などが発する追悼メッセージ・思い出話・エピソード披露の類に接し、首肯することを多く重ね、12月25日のクリスマスごろには、何とか心の痛手も治癒されて、2024年の新年を迎え入れる心境になりました。

元旦は生憎当地は曇り気味で、鮮やかな初日の出は拝めませんでしたが、またこの1年を大切に生きていこうと心に誓いましたらその当日、新年早々能登半島地震が発生し、多くの方々が犠牲になってしまう悲しい出来事があり、またも意気消沈することとなりました。

季節が冬から春へと移り、遅めの桜の開花のニュースに接する頃、心の傷も癒され、新緑の萌え出ずる今、当ブログの再始動にチャレンジです。仕事や体調との兼ね合いで前よりも投稿ペースは落ちることが予想されますが、じっくりマイペースでやっていきたいと思います。

さて、2年3箇月ぶりの投稿ネタは何か特別にレアなモノにしようかなと考える余地はなく、と言うかそんなレアなモノは持ち合わせておりませんので、投稿中断以前と同様、ごくありふれた普通のモノでございますことにはご勘弁ください。。。

トンプソン短機関銃用30連マガジン・ポケットです。いわゆるカーキ色(OD#3)です。

ピストル・ベルトに通して腰に装着し、トンプソン短機関銃の30連マガジンを3本携行することができます。トンプソン短機関銃に代わるモノとしてWW2後期に開発・供与されたM3短機関銃「グリース・ガン」の30連マガジン用としても使われました。

全体がコットン・ダック製で、フラップはLift-the-dotファスナーで留められます。

フラップ裏面のLift-the-dotのバック・プレート。凸型でモモンガの飛んでいる姿のような補強があるタイプです。

フラップを開けました。マガジンが2.5センチほど露出していて、つまみ出しやすいです。

Lift-the-dotのオス部品(スタッド)は各ポケットに直に付いているのではなく、3つのポケットを横断して設えられたコットン・ウェブ・テープに付いています。Lift-the-dotを開けるときには、スタッドには少なからず引っ張られる力が掛かりますが、もしスタッドが直にポケットに付いていたとしたら、ポケットのダック生地がスタッドに引っ張られて破れやすくなっていたでしょう。

本個体は殆ど使われた形跡がなく、縫製指標マークも残っています(スタッドの位置、ポケットの生地の折目など)。

先ほど触れたスタッドの付いているコットン・ウェブ・テープは、ご丁寧にも2重になっています。

横からの砂塵の侵入を防ぐのは苦手のようです。

ピストル・ベルトにこの背面のループ部分を通して使用します。

背面です。大きく「U.S.M.C」と、「海兵隊のプロパティ」表示スタンプがあります。本来海兵隊用の装備品ですが、陸軍でも多く供用されました。

背面下部には製造者名「R.M.CO.(Russell Manufacturing Company)」と、「NOm-45412」の「海軍海兵隊装備品契約番号45412」、および契約年「1944」のスタンプ表示。

このタイプの30連マガジンポケットはのちに色調がOD#7に変わり、素材もコットン・ダックへと変わっていきまして、ヴェトナム戦を経ても尚ナイロン素材へと変わりつつ、ほぼ同じ仕様で製造・使用が続けられました。

また、ピストル・ベルトを大きく「占拠」する大きさの割に僅か「3本」のマガジンしか携行できないのは効率が悪いので、もっと沢山マガジンが入って着脱可能肩掛けストラップが付いた「Bag, Carriyng, Ammunition」などの「袋型」のバッグの方が重宝されていたように思います。

サンダース軍曹はイギリス軍のP37ブレンガン・アモ・パウチを腰に下げていましたね。のちには「無限?懐パウチ」でした。

私がWW2米軍装備コレクションを始めたころはこのUSMCスタンプのマガジン・ポケットは潤沢に市場に出回ってました。お値段も大体3,000円くらいでしたので「いつでも買えるわ」とタカを括っていましたら段々と高騰して来ましたので、急いで入手した記憶があります。

それでは今回はこの辺で失礼いたします。

2021年02月21日

US M1カービン・マガジン・ポケット(ナイロン縁)(M1 Carbine Mag Pocket(Nylon edge)

みなさんこんにちは。

メディアでは「東京オリンピック・パラリンピック組織委員会会長を辞任した森喜朗氏」なんて書かれたりしてますが、「辞任した」のではなく「辞めざるを得ない原因を作ったのに言い訳に終始して、世論に許されず、周りからも辞めて欲しいと声が上がり、やっと『俺が辞めないと収まらんのだな』と観念して辞任せざるを得なかった」が真理です。後任もすったもんだの末橋本聖子さんが五輪相を辞めて就任し、五輪相の後任には元五輪相の丸川珠代さんが就任して何とか落ち着くことになりましたが、この後どうなる事やら。新型コロナウィルスワクチン接種が優先順位に従って始まりました。美容外科「高須クリニック」の高須克弥院長の呼びかけで始まり、河村たかし名古屋市長も協力した大村秀章愛知県知事リコール署名で、70%が偽造署名であると県の選管が発表。ミャンマーでは国軍がクーデターを起こし、それに対する抗議デモに参加した女性が頭を撃たれて死に至り、昨日もデモ参加者の男性2人が射殺されました。

さて、今日の予想最高気温が20℃という4月中旬の気温となりそうな当地大阪郊外都市からお送りします今回の記事は、最近入手したモノ(Recent Acquisitions)から、U.S. M-1 カービン/小銃30口径カートリッジ・ポケット(Pocket, Cartridge, Caliber .30, M-1, Carbine Or Rifle)です(記事タイトルでは文字数の制限がありますので省略した名称にしました)。

「今更?前にも記事にしとるやろ」と仰ると思います。その通りでして、例えば「M1カービン用マガジン・ポケット(Double-web Magazine Pocket for M1 Carbine )」(←クリックで別ウィンドウで過去記事が開きます。以下同じ)や、「M1カービン15連マガジン用パウチあれこれ(Magazine pockets for M-1 Carbine)」とか、「WWⅡU.S.マガジン・パウチ(その1)(WWⅡU.S.magazine pouches:#1)」とか、「WWⅡU.S.マガジン・パウチ(その2)(WWⅡU.S.magazine pouches:#2)」とか。本当にさんざんやってますね。それぞれ重点ポイントの置き場所は違うのですが。

で、何故今再び?という所ですが、「シェードの違い」とか「『ストック・タイプ』は『M1カービン専用』のことで『ベルト・タイプ』は『ガーランド小銃とカービン兼用』です」という観点ではない別の観点から採り上げました。タイトルでお分かりだとは思いますが、わたくし的にはちょっと驚きでしたので。

↓WW2終結年の1945年製U.S. M-1 カービン/小銃30口径カートリッジ・ポケット(Pocket, Cartridge, Caliber .30, M-1, Carbine Or Rifle)です。ポケット本体は一般的なコットン・ダック製。縁取り(Binding)がナイロン・テープであることが今回採り上げたポイントです。ナイロンは実際この頃には既にストッキングなどで民生品として出現していたのは知ってはいましたが。ヴェトナム戦中にナイロン繊維装備が本格的に採用されますが、それより前の1940年代中に既にナイロンが一部であるにせよ野戦装備品に採用されていた事は知りませんでした。

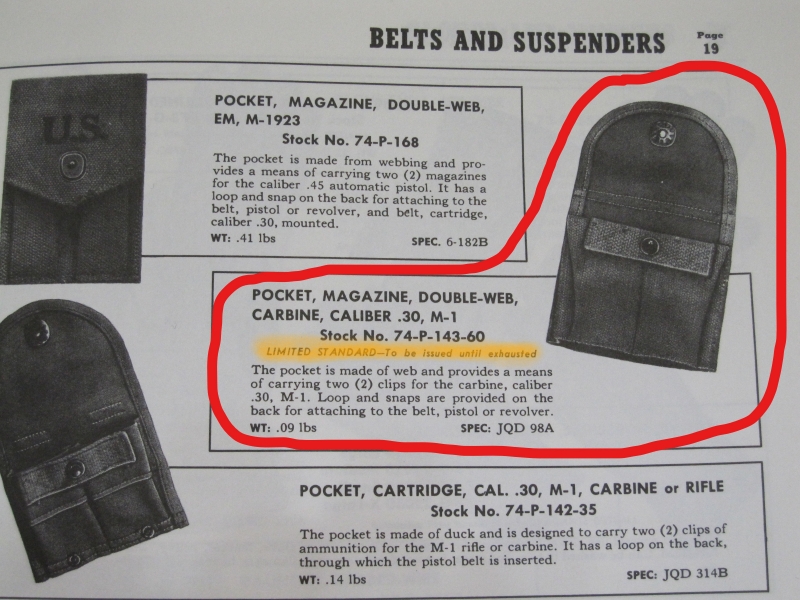

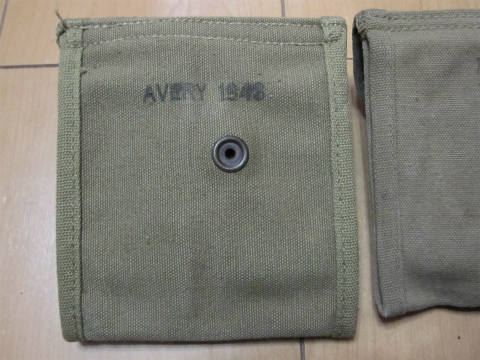

↓フラップを開きました。「AVERY」社の1945年製。同じAVERY社製の同じく1945年製で全コットン製なモノは結構ザラに見られますし、私も蒐集しています。縁取り以外の造りは一般的なWW2中のモノと同じです。

↓これです。同じAVERY社1945年製の全コットン製のモノです。冒頭でご案内した過去記事「WWⅡU.S.マガジン・パウチ(その2)(WWⅡU.S.magazine pouches:#2)」から画像を持ってきました。現物を持ってきて両方を並べて撮影すればいいんですけど、探し出すのが結構大変ですので今回はオミット。

↓ナイロン縁はフラップ周りとそれに続くサイドで終結します。ポケットの下辺はコットン・ダックです。過去記事と被るのを承知で申しますが、背面にはピストル・ベルトに通すためのループが設えられているだけです。この点がM1カービン専用の「POCKET, MAGAZINE, DOUBLE, WEB, FOR CARBINE, CALIBER .30, M-1(30口径M-1カービン用ウェブ製・ダブル・マガジン・ポケット)、通称「ストック・パウチ」と異なる点の一つです。

↓縁取りのナイロン部分の拡大です。ナイロン縁取りの縫い合わせは、ナイロン生地自体の末端を下へ折り込む処理はせず、裁断端は露出したままで襞(ひだ)が出来ています。

↓ファスナー(Lift the Dot)は黄銅製で、「Klikit」と「✡」と「PULL」のマークのRAU FASTENER Co.社製だと分かります。

↓サイドの縁の下端は2cm程折り返して処理されています。ヴェトナム戦時のナイロン装備のように「溶断」処理ではありません。

M-1 カービン/小銃30口径カートリッジ・ポケットにナイロン縁取りのモノがある、しかも1945年中に出現していた事を今般初めて知りました。長くこの趣味を続けて来ましたが、やはりまだまだ知らないことが多いのだと、まぁ当然のことですが痛感させられました。

このM-1 カービン/小銃30口径カートリッジ・ポケットは息の長いアイテムでヴェトナム戦中辺りまでは製造されていますので、ひょっとしたら全ナイロン製のモノもあるかもしれません。

因みに今般入手したモノ、価格は送料込みでUS$22でした。普通の一般的な全コットン製のモノの平均値よりほんの少し高めかなと思いました、その売主は全コットン製のモノも同じ価格で販売なさってました。

それでは今回はこの辺で失礼いたします。また2週間後にお会いしましょう。さようなら。

メディアでは「東京オリンピック・パラリンピック組織委員会会長を辞任した森喜朗氏」なんて書かれたりしてますが、「辞任した」のではなく「辞めざるを得ない原因を作ったのに言い訳に終始して、世論に許されず、周りからも辞めて欲しいと声が上がり、やっと『俺が辞めないと収まらんのだな』と観念して辞任せざるを得なかった」が真理です。後任もすったもんだの末橋本聖子さんが五輪相を辞めて就任し、五輪相の後任には元五輪相の丸川珠代さんが就任して何とか落ち着くことになりましたが、この後どうなる事やら。新型コロナウィルスワクチン接種が優先順位に従って始まりました。美容外科「高須クリニック」の高須克弥院長の呼びかけで始まり、河村たかし名古屋市長も協力した大村秀章愛知県知事リコール署名で、70%が偽造署名であると県の選管が発表。ミャンマーでは国軍がクーデターを起こし、それに対する抗議デモに参加した女性が頭を撃たれて死に至り、昨日もデモ参加者の男性2人が射殺されました。

さて、今日の予想最高気温が20℃という4月中旬の気温となりそうな当地大阪郊外都市からお送りします今回の記事は、最近入手したモノ(Recent Acquisitions)から、U.S. M-1 カービン/小銃30口径カートリッジ・ポケット(Pocket, Cartridge, Caliber .30, M-1, Carbine Or Rifle)です(記事タイトルでは文字数の制限がありますので省略した名称にしました)。

「今更?前にも記事にしとるやろ」と仰ると思います。その通りでして、例えば「M1カービン用マガジン・ポケット(Double-web Magazine Pocket for M1 Carbine )」(←クリックで別ウィンドウで過去記事が開きます。以下同じ)や、「M1カービン15連マガジン用パウチあれこれ(Magazine pockets for M-1 Carbine)」とか、「WWⅡU.S.マガジン・パウチ(その1)(WWⅡU.S.magazine pouches:#1)」とか、「WWⅡU.S.マガジン・パウチ(その2)(WWⅡU.S.magazine pouches:#2)」とか。本当にさんざんやってますね。それぞれ重点ポイントの置き場所は違うのですが。

で、何故今再び?という所ですが、「シェードの違い」とか「『ストック・タイプ』は『M1カービン専用』のことで『ベルト・タイプ』は『ガーランド小銃とカービン兼用』です」という観点ではない別の観点から採り上げました。タイトルでお分かりだとは思いますが、わたくし的にはちょっと驚きでしたので。

↓WW2終結年の1945年製U.S. M-1 カービン/小銃30口径カートリッジ・ポケット(Pocket, Cartridge, Caliber .30, M-1, Carbine Or Rifle)です。ポケット本体は一般的なコットン・ダック製。縁取り(Binding)がナイロン・テープであることが今回採り上げたポイントです。ナイロンは実際この頃には既にストッキングなどで民生品として出現していたのは知ってはいましたが。ヴェトナム戦中にナイロン繊維装備が本格的に採用されますが、それより前の1940年代中に既にナイロンが一部であるにせよ野戦装備品に採用されていた事は知りませんでした。

↓フラップを開きました。「AVERY」社の1945年製。同じAVERY社製の同じく1945年製で全コットン製なモノは結構ザラに見られますし、私も蒐集しています。縁取り以外の造りは一般的なWW2中のモノと同じです。

↓これです。同じAVERY社1945年製の全コットン製のモノです。冒頭でご案内した過去記事「WWⅡU.S.マガジン・パウチ(その2)(WWⅡU.S.magazine pouches:#2)」から画像を持ってきました。現物を持ってきて両方を並べて撮影すればいいんですけど、探し出すのが結構大変ですので今回はオミット。

↓ナイロン縁はフラップ周りとそれに続くサイドで終結します。ポケットの下辺はコットン・ダックです。過去記事と被るのを承知で申しますが、背面にはピストル・ベルトに通すためのループが設えられているだけです。この点がM1カービン専用の「POCKET, MAGAZINE, DOUBLE, WEB, FOR CARBINE, CALIBER .30, M-1(30口径M-1カービン用ウェブ製・ダブル・マガジン・ポケット)、通称「ストック・パウチ」と異なる点の一つです。

↓縁取りのナイロン部分の拡大です。ナイロン縁取りの縫い合わせは、ナイロン生地自体の末端を下へ折り込む処理はせず、裁断端は露出したままで襞(ひだ)が出来ています。

↓ファスナー(Lift the Dot)は黄銅製で、「Klikit」と「✡」と「PULL」のマークのRAU FASTENER Co.社製だと分かります。

↓サイドの縁の下端は2cm程折り返して処理されています。ヴェトナム戦時のナイロン装備のように「溶断」処理ではありません。

M-1 カービン/小銃30口径カートリッジ・ポケットにナイロン縁取りのモノがある、しかも1945年中に出現していた事を今般初めて知りました。長くこの趣味を続けて来ましたが、やはりまだまだ知らないことが多いのだと、まぁ当然のことですが痛感させられました。

このM-1 カービン/小銃30口径カートリッジ・ポケットは息の長いアイテムでヴェトナム戦中辺りまでは製造されていますので、ひょっとしたら全ナイロン製のモノもあるかもしれません。

因みに今般入手したモノ、価格は送料込みでUS$22でした。普通の一般的な全コットン製のモノの平均値よりほんの少し高めかなと思いました、その売主は全コットン製のモノも同じ価格で販売なさってました。

それでは今回はこの辺で失礼いたします。また2週間後にお会いしましょう。さようなら。

2018年12月16日

M1961マガジン・ポケット再び(M1961 Magazine Pocket for M14 Rifle)

皆さんこんにちは。

寒さ厳しい、と言っても一日の最低気温が氷点下になる事は無い当地大阪から、年賀状はおろか大掃除の計画すらまだ立てていない怠け者が今回いつものペースより速くお送りするのはM14ライフル用のマガジン・ポケット、M1961マガジン・ポケットです。

以前の記事「M1961マガジン・ポケット(Magazine Pocket for M14 Rifle)」で一度採り上げましたが、今般新たに入手した品と対比させてご覧頂きます。

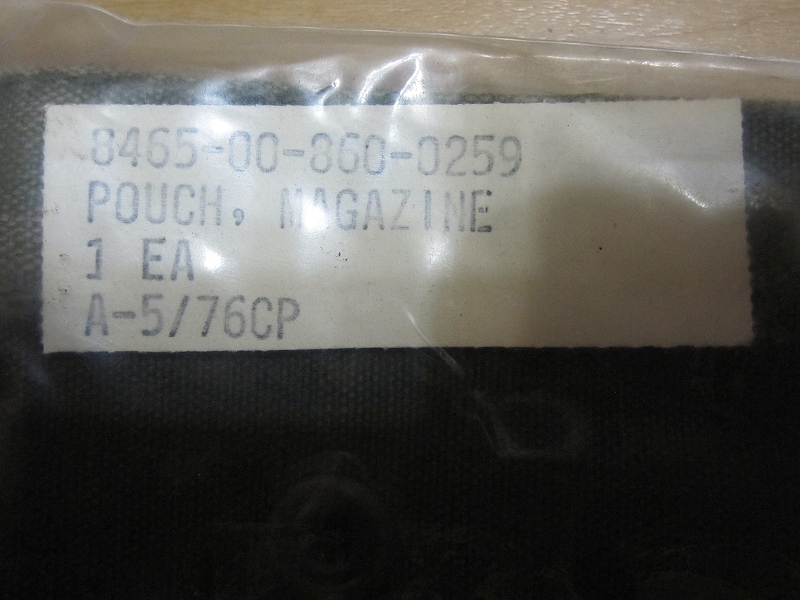

↓左は従前からのコレクション、右が今般入手したビニールパックされているモノです。パックされている事が購入動機の最大要因です。中身の丈が左のモノに比べて短いのはフラップをスナップ・ボタンで留めずに折り畳んでいるからです。

↓裏側です。右のビニールパックの方は光が反射して良く見えませんね。すみません。パックの内側には品名等が記された紙片が封入されています。これも購入動機の一つです。

↓保管中に結露して染料が染み出したかのような跡があります。真相は不明です。入手時には既にこのようになっていました。

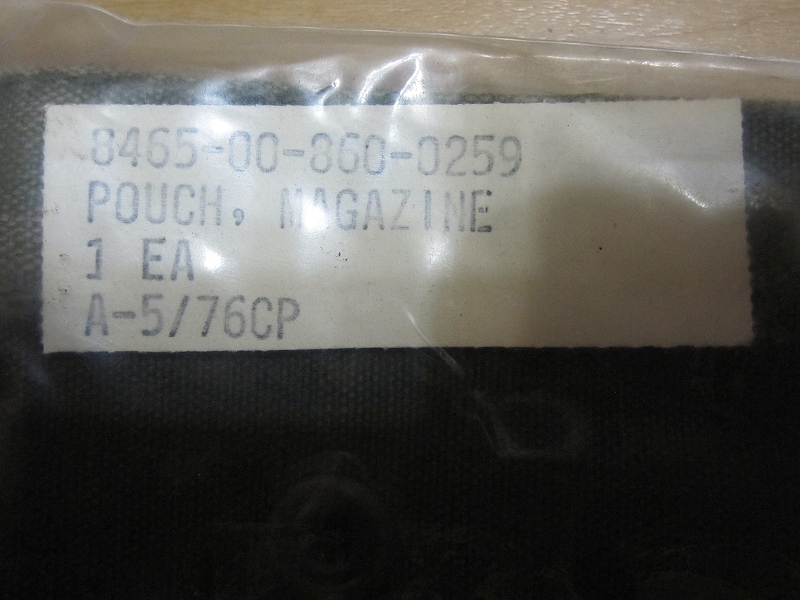

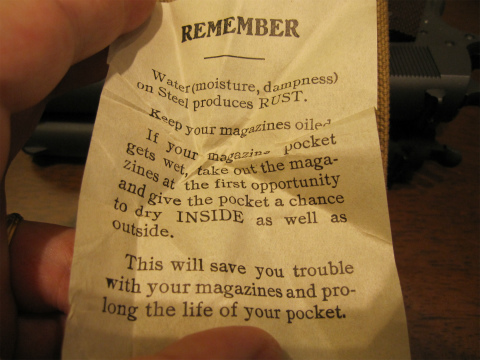

↓紙片の拡大です。読み取れるのは「8465」で始まる13ケタのNSNナンバー、品名が「マガジン・パウチ」、「一個入」と、4行目は詳しくは分かりませんが恐らく「1976年5月契約(もしくは製造)」だと思います。興味深いのは、M14ライフルが1967年に制式小銃の座をM16ライフルに譲って限定採用(Limited Standard)となってしまい、1970年までは米本土での基礎訓練や在欧州米軍で使用されたとは言え、そのM14ライフル用のマガジン・パウチが、何故紙片の記載にあるように1976年においてまだ製造・契約があったのかということです。

確かにM14ライフルの一部はM21狙撃銃へと改修され、1988年にレミントンM700ライフルを基にM24スナイパー・ウェポン・システムが採用されるに至るまで約20年程は使用され続けましたが、その間もM14ライフルのマガジン・パウチとして製造されていたことに感銘を受けました。

↓左のパウチのフラップの裏のスタンプ、名称は「POCKET, AMMO MAG, M-14 RIFLE」とあります。DSAは「100-4592」とあり、「100-xxxx」という表記から1965年から1966年頃の製造であると推察されます。最下行のFSNは「8465-823-6936」となってます。右の今回入手のモノは上の画像で見た通り、NSNが「8465-00-860-0259 」となっています。どちらの品も制式名称は「POCKET, AMMUNITION MAGAZINE」です。紙片には「ポケット」ではなく「パウチ」とありますが…。

因みにこのNSN「8465-00-860-0259 」の制定は1967年10月11日なのです。

ビニールパックを開けて中のポケットのスタンプを見てみたいとも思うのですが、思い切りが付きません。FNSナンバーはそのままでパックだけNSNでなされたのか、スタンプもNSNになっているのか、確かめてみたいのですけれども、「未開封」の呪縛で…。

以上「デッド・ストック」、「新品・未使用」というワードに弱いコレクターの蒐集遍歴の一つをご覧頂きました。

モノは同じでも制式名称やストック・ナンバー、FSN、NSNが違うというケースは枚挙に暇がありません。今後またそのような例について投稿記事として採り上げることがあると思います。

それでは今回はこの辺で失礼いたします。運が良ければまた年内にお会いしましょう。さようなら。

寒さ厳しい、と言っても一日の最低気温が氷点下になる事は無い当地大阪から、年賀状はおろか大掃除の計画すらまだ立てていない怠け者が今回いつものペースより速くお送りするのはM14ライフル用のマガジン・ポケット、M1961マガジン・ポケットです。

以前の記事「M1961マガジン・ポケット(Magazine Pocket for M14 Rifle)」で一度採り上げましたが、今般新たに入手した品と対比させてご覧頂きます。

↓左は従前からのコレクション、右が今般入手したビニールパックされているモノです。パックされている事が購入動機の最大要因です。中身の丈が左のモノに比べて短いのはフラップをスナップ・ボタンで留めずに折り畳んでいるからです。

↓裏側です。右のビニールパックの方は光が反射して良く見えませんね。すみません。パックの内側には品名等が記された紙片が封入されています。これも購入動機の一つです。

↓保管中に結露して染料が染み出したかのような跡があります。真相は不明です。入手時には既にこのようになっていました。

↓紙片の拡大です。読み取れるのは「8465」で始まる13ケタのNSNナンバー、品名が「マガジン・パウチ」、「一個入」と、4行目は詳しくは分かりませんが恐らく「1976年5月契約(もしくは製造)」だと思います。興味深いのは、M14ライフルが1967年に制式小銃の座をM16ライフルに譲って限定採用(Limited Standard)となってしまい、1970年までは米本土での基礎訓練や在欧州米軍で使用されたとは言え、そのM14ライフル用のマガジン・パウチが、何故紙片の記載にあるように1976年においてまだ製造・契約があったのかということです。

確かにM14ライフルの一部はM21狙撃銃へと改修され、1988年にレミントンM700ライフルを基にM24スナイパー・ウェポン・システムが採用されるに至るまで約20年程は使用され続けましたが、その間もM14ライフルのマガジン・パウチとして製造されていたことに感銘を受けました。

↓左のパウチのフラップの裏のスタンプ、名称は「POCKET, AMMO MAG, M-14 RIFLE」とあります。DSAは「100-4592」とあり、「100-xxxx」という表記から1965年から1966年頃の製造であると推察されます。最下行のFSNは「8465-823-6936」となってます。右の今回入手のモノは上の画像で見た通り、NSNが「8465-00-860-0259 」となっています。どちらの品も制式名称は「POCKET, AMMUNITION MAGAZINE」です。紙片には「ポケット」ではなく「パウチ」とありますが…。

因みにこのNSN「8465-00-860-0259 」の制定は1967年10月11日なのです。

ビニールパックを開けて中のポケットのスタンプを見てみたいとも思うのですが、思い切りが付きません。FNSナンバーはそのままでパックだけNSNでなされたのか、スタンプもNSNになっているのか、確かめてみたいのですけれども、「未開封」の呪縛で…。

以上「デッド・ストック」、「新品・未使用」というワードに弱いコレクターの蒐集遍歴の一つをご覧頂きました。

モノは同じでも制式名称やストック・ナンバー、FSN、NSNが違うというケースは枚挙に暇がありません。今後またそのような例について投稿記事として採り上げることがあると思います。

それでは今回はこの辺で失礼いたします。運が良ければまた年内にお会いしましょう。さようなら。

タグ :M14M14ライフルマガジン・パウチマガジン・ポケットM19618465-823-69368465-00-860-0259AMMUNITION MAGAZINEmagazine pocketmagzine

2018年12月09日

M9ピストル用予備マガジンポケット(Pocket Ammo Magazine for 9mm)

皆さんこんにちは。

空全面が灰色の雲に覆われ、真冬並みの寒気に覆われているという当地大阪から、まだ年末の気忙しさには囚われていないうちにお送りします。

今回は私のコレクション対象である「米軍の制式採用銃器のアクセサリー」としてのコレクションから、M9 9mmセミオート・ピストル(ベレッタ社のModello 92F)の予備マガジン・ポケットを持ってきました。M9 9mmピストル関連のモノとしては4回前の投稿で「US M9 ピストルのマガジン(Magazine for US M9 9mm semiautomatic Pistol)」をやったばかりですが、その続きのような形でちょこっと晒します。

↓1本収納バージョンです。素材は現在では当然のナイロンです。フラップはスナップ・ボタンで留めます。縁取りテープの末端処理はナイロン装備品では一般的な熱鎔断処理です。熱鎔断処理ができないコットン素材を用いるしかなかったWWII装備品では出来ない芸当です。

↓裏面です。ピストル・ベルト等への装着は2本のスライド・キーパー(ALICE CLIP)を用います。1本でも十分な気がします。

↓再び裏返してマガジンを詰めた状態にしました。マガジンを入れても若干のゆとりがあります。

↓マガジンを抜き取りました。フラップ内側にスタンプがありました。

↓一行目「POCKET, AMMUNITION, 9MM」、二行目「DA?? 0?-05・・・・」?。掠れて読めません...。

三行目「NSN(National Stock Number:ナショナル・ストック・ナンバー) 」のほかは掠れて読めませんが、ここには「8465-01-207-5573」か「1005-01-207-5573」となっている筈です(下線部は同じです)。

NSNの前4ケタ部分は「FSC(Federal Supply Classification)」で、「8465」は「個人装備(Individual Equipment)」に分類されているものである事を表します。のちにこのFSCが「8465」から、「30mm以下の銃器関連(Guns, through 30mm)」に分類されているものである事を表す「1005」へと変更されました。つまり、「個人装備」から「銃器関連モノ」へと分類が変更されたということです。因みにこのマガジン・ポケットは1985年5月3日に制式採用されました。M9ピストルの制式採用日1985年4月10日に遅れること約1カ月後です。四行目は最後尾に「INC.」とあるので製造業者名であると思われますが、掠れて読めません。

↓フラップのメス部品裏側のメーカー名刻印です。「DOT-TRW-」とあります。工業用ファスナー「DOT」ブランドを手掛けるマサチューセッツ州のTRW, Inc.のDOTファスナーであることが分かります。1991年にやはりファスナー製品で有名な彼のScovill社がTRW、Inc.からDOT製品の製造ラインを取得しますので、このポケットが製造されたのは大体1991年以前であろうと推察できます。

足早に見てきました。モノがモノだけに突っ込みどころ・弄りどころが少なくて済みません。

大掃除にももうそろそろ手を付けねばなりません。皆さんはどうですか?

ではまた次回、ひょっとしたら今年最終になるかもしれませんが、またお目にかかれますように…。

空全面が灰色の雲に覆われ、真冬並みの寒気に覆われているという当地大阪から、まだ年末の気忙しさには囚われていないうちにお送りします。

今回は私のコレクション対象である「米軍の制式採用銃器のアクセサリー」としてのコレクションから、M9 9mmセミオート・ピストル(ベレッタ社のModello 92F)の予備マガジン・ポケットを持ってきました。M9 9mmピストル関連のモノとしては4回前の投稿で「US M9 ピストルのマガジン(Magazine for US M9 9mm semiautomatic Pistol)」をやったばかりですが、その続きのような形でちょこっと晒します。

↓1本収納バージョンです。素材は現在では当然のナイロンです。フラップはスナップ・ボタンで留めます。縁取りテープの末端処理はナイロン装備品では一般的な熱鎔断処理です。熱鎔断処理ができないコットン素材を用いるしかなかったWWII装備品では出来ない芸当です。

↓裏面です。ピストル・ベルト等への装着は2本のスライド・キーパー(ALICE CLIP)を用います。1本でも十分な気がします。

↓再び裏返してマガジンを詰めた状態にしました。マガジンを入れても若干のゆとりがあります。

↓マガジンを抜き取りました。フラップ内側にスタンプがありました。

↓一行目「POCKET, AMMUNITION, 9MM」、二行目「DA?? 0?-05・・・・」?。掠れて読めません...。

三行目「NSN(National Stock Number:ナショナル・ストック・ナンバー) 」のほかは掠れて読めませんが、ここには「8465-01-207-5573」か「1005-01-207-5573」となっている筈です(下線部は同じです)。

NSNの前4ケタ部分は「FSC(Federal Supply Classification)」で、「8465」は「個人装備(Individual Equipment)」に分類されているものである事を表します。のちにこのFSCが「8465」から、「30mm以下の銃器関連(Guns, through 30mm)」に分類されているものである事を表す「1005」へと変更されました。つまり、「個人装備」から「銃器関連モノ」へと分類が変更されたということです。因みにこのマガジン・ポケットは1985年5月3日に制式採用されました。M9ピストルの制式採用日1985年4月10日に遅れること約1カ月後です。四行目は最後尾に「INC.」とあるので製造業者名であると思われますが、掠れて読めません。

↓フラップのメス部品裏側のメーカー名刻印です。「DOT-TRW-」とあります。工業用ファスナー「DOT」ブランドを手掛けるマサチューセッツ州のTRW, Inc.のDOTファスナーであることが分かります。1991年にやはりファスナー製品で有名な彼のScovill社がTRW、Inc.からDOT製品の製造ラインを取得しますので、このポケットが製造されたのは大体1991年以前であろうと推察できます。

足早に見てきました。モノがモノだけに突っ込みどころ・弄りどころが少なくて済みません。

大掃除にももうそろそろ手を付けねばなりません。皆さんはどうですか?

ではまた次回、ひょっとしたら今年最終になるかもしれませんが、またお目にかかれますように…。

タグ :M9ピストルM9 Pistolベレッタ M92マガジン・ポケットマガジン・パウチマガジン・ポーチBerettaNSN 1005-01-207-5573NSN 8465-01-207-5573magazine

2018年08月19日

USMC M1カービン用初期型マガジンパウチ(USMC M1 Carbine Mag Pouch 1st design)

こんにちは。ご覧頂きありがとうございます。

当地大阪では日中は最高気温が33℃前後にはなるものの、一昨日前から急に朝晩涼しくなってます。熱帯夜にもならず、夜は網戸越しの風が涼しく、エアコン無しで快適に就寝できます。まあまた再び残暑が戻ってくるとは思いますが、しばし「昭和中~末期ごろの夏」を体感できると思います。

前回の投稿からまた少し時間が空いたのは仕事上の環境変化(いわゆる人事異動です)の余波で、まとまった時間が取れなかったからです。隔週日曜日の正午を投稿の定刻とするという自主目標を設定しております当ブログですが、色んな理由で投稿が遅くなるのはどうぞお許しください(タイトルに『徒然草』と入っていますから賢明なる皆様ならばご理解下さると思います...)。

さて今回お届けするのは、過去の投稿分への追補のようなものとなります。今般新たに入手したコレクション(recent aquisitionと言えば恰好良い?)を、過去に採り上げたモノと併せてご覧いただきます。

↓USMC(アメリカ海兵隊)がWWIIで採用したM1カービン用マガジン・パウチの「初期型」2個体です。

コレクター間での「初期型」とか「後期型」などの呼称については、「そのモノが何であるか、どういったモノであるか」を認識するための「俗称」であることに注意して用いれば問題はありませんが、いわゆる「初期型」・「後期型」のそれぞれに制式名称が与えられているモノについては、やはり単に「初期型」・「後期型」という俗称だけでなく、俗称と併せて制式名称を示す事が大切であると従来から思っているところであります。しかし今回採り上げますモノの「正式名称」については恥ずかしながら今のところほとんど把握しておりません。海兵隊装備(いわゆる『782 Gear』)については初学者も初学者。軍発行のマニュアル、公式なカタログ類を具に見たことがありません。本来私のコレクション対象は「米陸軍WWII一般歩兵装備品」ですので今回採り上げる海兵隊装備は「寄り道コレクション」に入ります。でも太平洋戦域での海兵隊装備にも若干の興味はありまして、「最低限一式」の装備品はコレクションできたらいいなとは思っております。このような事情を踏まえてご覧下さると幸甚です。

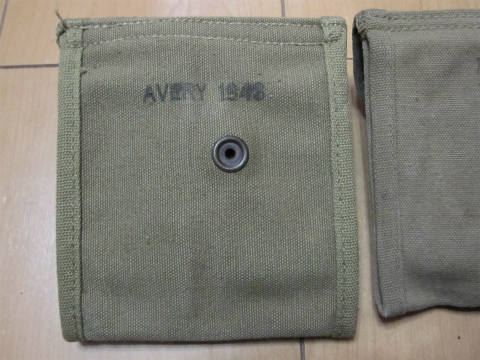

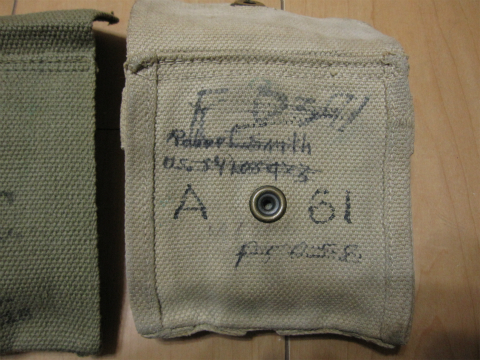

↓で、この2つのマガジン・パウチなのですが、「USMC用のM1カービン用15連マガジン・パウチ(初期型)」とここでは呼称することといたします。且つ、のち程触れますがM1911(A1)ピストル用7連マガジン用のマガジン・パウチとしても使われることもあるというシロモノです。外見や構造は、陸軍用の一般的なM1カービン用マガジン・ポケットと良く似ています。背面は大きなループ状になっていて、M1カービンのストックに通しても使える形状になっているのも陸軍用のポケットと同様です。

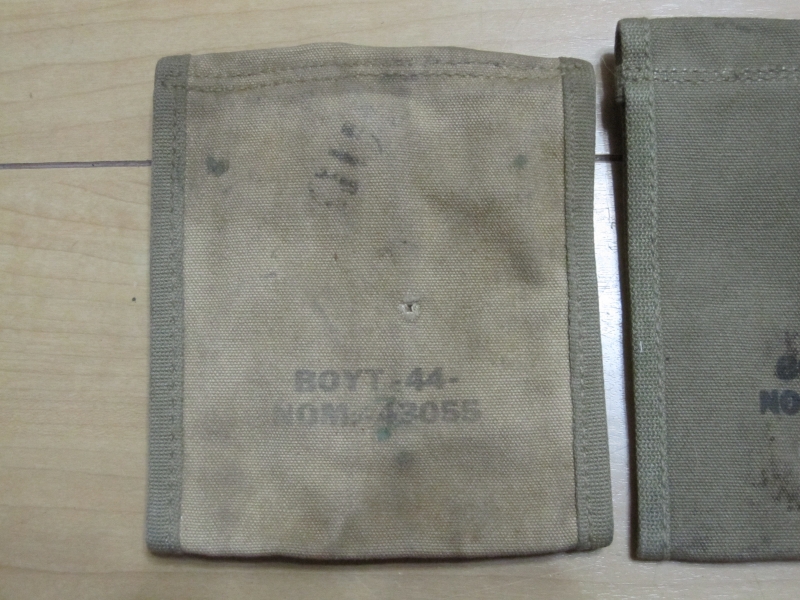

↓背面です。上述しましたように陸軍用のM1カービン用ポケットと同じくループ構造になっています。本来はM1936ピストル・ベルトをループに通してスナップ・ボタンで固定して使うようになっています。ただ、画像右側のモノにはそのスナップ・ボタンが見えますが、左側のモノにはありません。スナップがあるべき箇所辺りにある小さい穴はスナップがもげた跡でしょうか、それとも最初から設えられていなかったのか定かではありません。ひょっとしたら「初期型」の中でも「超初期型」にはスナップ・ボタンが無かったのでしょうか?分かりません。

左側のモノは縁のテープがOD#7 で、本体ダック(ズック)地はOD#9(サンド/タン色)のいわゆるトランジション物、右側のモノはOD#3です。

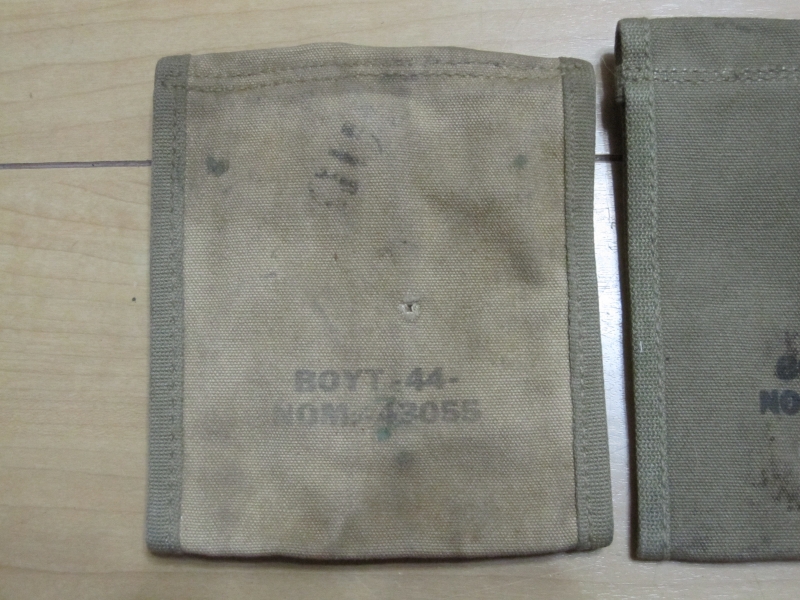

スタンプはどちらも

BOYT -44-

NOM.-43055

と、1944年Boyt社製、海軍海兵隊装備品契約番号は43055であることが分かります。

↓左側のモノ。上の方にも何かスタンプのようにも見えるものがありますがよく分かりません。

↓フラップのLift-the-Dotの拡大です。真鍮製。円いポッチはUnited Carr社製の印。

↓クリンチ・プレートにはメーカーを示すものは何もありません。

↓もう一方の右側のモノ。スタンプは左側のモノと同じです。こちらにはピストル・ベルトとの固定用スナップ(オス)があります。

↓拡大しましたが、メーカーを示すものはありません。

↓フラップのLift-the-Dotは真鍮製で、「KlikiT」と六光星と「PULL」でお馴染みのRau Fastener Company社製。

↓クリンチ・プレートにはメーカーを示すものは何もありません。

↓ここで陸軍用M1カービン用マガジン・パウチと並べて比較してみます。左が今見てきました海兵隊用、右が陸軍用。左の海兵隊用はフラップ、本体ともダック地ですが、右の陸軍用では本体は厚手のウェブ製です。また、左の海兵隊用の方が丈が長いですが、これは冒頭でも触れましたように、M1911(A1)ピストル(ガバメント)用マガジン・ポケットにも改変し得るためです。ポケットの下端から上に2cmほどのところでポケットを絞るように糸でステッチされていますが、これを切って解いてやるとM1911(A1)用のマガジンが収納できるようになります。一旦このステッチを切ってやると、M1カービン用のマガジンを収納すれば底まで落ちきってしまい、つまみ出すのに苦労することになります。

↓背面は本当に一瞥しただけでは区別がつかない程酷似しています。

↓マガジンを入れてフラップを開けた図。左の海兵隊用の方はマガジンの露出部分が小さく、つまみ出すのが若干大変かもしれません。Lift-the-Dotのスタッド(オス部品)はどちらのモノもポケット上部に横に渡らせたウェブ生地に設えられています。

↓過去記事(M1カービン15連マガジン用パウチあれこれ(Magazine pockets for M-1 Carbine))で採り上げた、USMC用M1カービン用「後期型」マガジン・ポケットです(画像中央)。M1911(A1)ピストル(ガバメント)用マガジン・ポケットにも改変し得るためのステッチがあるのは、上で見て来た「初期型」と同様です。全体がウェブ製になり、とんがりフラップとなって、今度はまるでM1923ガバメント用マガジン・ポケットのような外観となりました。

↓基本的な構造は同じで、マガジンがつまみ出し難そうなのも同様です。

↓背面です。この「後期型」には「U.S.M.C.」スタンプが追加されています。

その下のスタンプ

BOYT -45-

NOM. -47218

は1945年Boyt社製、海軍海兵隊装備品契約番号は47218であることを示します。

なお、今回私が入手した海軍海兵隊装備品契約番号43055は、その直後に「後期型」の構造でも製造されています。つまり同じ契約番号「43055」で円型フラップの陸軍一般型パターンのモノと、とんがりフラップの全ウェブ製のパターンのモノとの両方が製造されているということです。現物は未入手ですが、過去に海外のフォーラムで見たことがあります。

以上見て参りましたが、如何でしたでしょうか?

今回入手出来ました2つのパウチですが、2個セットで送料別でUS$50.00と程度相応か若干廉価でした。マガジンからの貰い錆が目立つ方はオークションに出品しようかと考えてます。

投稿にあたり下調べをしておりますと、海兵隊装備は奥が深いということを今回もあらためて思い知らされることとなりました。

海兵隊装備をコレクションされる方は他の研究者の方の成果を参照して下さい。私なぞは「寄り道」しかできません。財力的にも…。

それでは今回はこの辺で失礼いたします。また残暑厳しき折にお会いいたしましょう。さようなら。

当地大阪では日中は最高気温が33℃前後にはなるものの、一昨日前から急に朝晩涼しくなってます。熱帯夜にもならず、夜は網戸越しの風が涼しく、エアコン無しで快適に就寝できます。まあまた再び残暑が戻ってくるとは思いますが、しばし「昭和中~末期ごろの夏」を体感できると思います。

前回の投稿からまた少し時間が空いたのは仕事上の環境変化(いわゆる人事異動です)の余波で、まとまった時間が取れなかったからです。隔週日曜日の正午を投稿の定刻とするという自主目標を設定しております当ブログですが、色んな理由で投稿が遅くなるのはどうぞお許しください(タイトルに『徒然草』と入っていますから賢明なる皆様ならばご理解下さると思います...)。

さて今回お届けするのは、過去の投稿分への追補のようなものとなります。今般新たに入手したコレクション(recent aquisitionと言えば恰好良い?)を、過去に採り上げたモノと併せてご覧いただきます。

↓USMC(アメリカ海兵隊)がWWIIで採用したM1カービン用マガジン・パウチの「初期型」2個体です。

コレクター間での「初期型」とか「後期型」などの呼称については、「そのモノが何であるか、どういったモノであるか」を認識するための「俗称」であることに注意して用いれば問題はありませんが、いわゆる「初期型」・「後期型」のそれぞれに制式名称が与えられているモノについては、やはり単に「初期型」・「後期型」という俗称だけでなく、俗称と併せて制式名称を示す事が大切であると従来から思っているところであります。しかし今回採り上げますモノの「正式名称」については恥ずかしながら今のところほとんど把握しておりません。海兵隊装備(いわゆる『782 Gear』)については初学者も初学者。軍発行のマニュアル、公式なカタログ類を具に見たことがありません。本来私のコレクション対象は「米陸軍WWII一般歩兵装備品」ですので今回採り上げる海兵隊装備は「寄り道コレクション」に入ります。でも太平洋戦域での海兵隊装備にも若干の興味はありまして、「最低限一式」の装備品はコレクションできたらいいなとは思っております。このような事情を踏まえてご覧下さると幸甚です。

↓で、この2つのマガジン・パウチなのですが、「USMC用のM1カービン用15連マガジン・パウチ(初期型)」とここでは呼称することといたします。且つ、のち程触れますがM1911(A1)ピストル用7連マガジン用のマガジン・パウチとしても使われることもあるというシロモノです。外見や構造は、陸軍用の一般的なM1カービン用マガジン・ポケットと良く似ています。背面は大きなループ状になっていて、M1カービンのストックに通しても使える形状になっているのも陸軍用のポケットと同様です。

↓背面です。上述しましたように陸軍用のM1カービン用ポケットと同じくループ構造になっています。本来はM1936ピストル・ベルトをループに通してスナップ・ボタンで固定して使うようになっています。ただ、画像右側のモノにはそのスナップ・ボタンが見えますが、左側のモノにはありません。スナップがあるべき箇所辺りにある小さい穴はスナップがもげた跡でしょうか、それとも最初から設えられていなかったのか定かではありません。ひょっとしたら「初期型」の中でも「超初期型」にはスナップ・ボタンが無かったのでしょうか?分かりません。

左側のモノは縁のテープがOD#7 で、本体ダック(ズック)地はOD#9(サンド/タン色)のいわゆるトランジション物、右側のモノはOD#3です。

スタンプはどちらも

BOYT -44-

NOM.-43055

と、1944年Boyt社製、海軍海兵隊装備品契約番号は43055であることが分かります。

↓左側のモノ。上の方にも何かスタンプのようにも見えるものがありますがよく分かりません。

↓フラップのLift-the-Dotの拡大です。真鍮製。円いポッチはUnited Carr社製の印。

↓クリンチ・プレートにはメーカーを示すものは何もありません。

↓もう一方の右側のモノ。スタンプは左側のモノと同じです。こちらにはピストル・ベルトとの固定用スナップ(オス)があります。

↓拡大しましたが、メーカーを示すものはありません。

↓フラップのLift-the-Dotは真鍮製で、「KlikiT」と六光星と「PULL」でお馴染みのRau Fastener Company社製。

↓クリンチ・プレートにはメーカーを示すものは何もありません。

↓ここで陸軍用M1カービン用マガジン・パウチと並べて比較してみます。左が今見てきました海兵隊用、右が陸軍用。左の海兵隊用はフラップ、本体ともダック地ですが、右の陸軍用では本体は厚手のウェブ製です。また、左の海兵隊用の方が丈が長いですが、これは冒頭でも触れましたように、M1911(A1)ピストル(ガバメント)用マガジン・ポケットにも改変し得るためです。ポケットの下端から上に2cmほどのところでポケットを絞るように糸でステッチされていますが、これを切って解いてやるとM1911(A1)用のマガジンが収納できるようになります。一旦このステッチを切ってやると、M1カービン用のマガジンを収納すれば底まで落ちきってしまい、つまみ出すのに苦労することになります。

↓背面は本当に一瞥しただけでは区別がつかない程酷似しています。

↓マガジンを入れてフラップを開けた図。左の海兵隊用の方はマガジンの露出部分が小さく、つまみ出すのが若干大変かもしれません。Lift-the-Dotのスタッド(オス部品)はどちらのモノもポケット上部に横に渡らせたウェブ生地に設えられています。

↓過去記事(M1カービン15連マガジン用パウチあれこれ(Magazine pockets for M-1 Carbine))で採り上げた、USMC用M1カービン用「後期型」マガジン・ポケットです(画像中央)。M1911(A1)ピストル(ガバメント)用マガジン・ポケットにも改変し得るためのステッチがあるのは、上で見て来た「初期型」と同様です。全体がウェブ製になり、とんがりフラップとなって、今度はまるでM1923ガバメント用マガジン・ポケットのような外観となりました。

↓基本的な構造は同じで、マガジンがつまみ出し難そうなのも同様です。

↓背面です。この「後期型」には「U.S.M.C.」スタンプが追加されています。

その下のスタンプ

BOYT -45-

NOM. -47218

は1945年Boyt社製、海軍海兵隊装備品契約番号は47218であることを示します。

なお、今回私が入手した海軍海兵隊装備品契約番号43055は、その直後に「後期型」の構造でも製造されています。つまり同じ契約番号「43055」で円型フラップの陸軍一般型パターンのモノと、とんがりフラップの全ウェブ製のパターンのモノとの両方が製造されているということです。現物は未入手ですが、過去に海外のフォーラムで見たことがあります。

以上見て参りましたが、如何でしたでしょうか?

今回入手出来ました2つのパウチですが、2個セットで送料別でUS$50.00と程度相応か若干廉価でした。マガジンからの貰い錆が目立つ方はオークションに出品しようかと考えてます。

投稿にあたり下調べをしておりますと、海兵隊装備は奥が深いということを今回もあらためて思い知らされることとなりました。

海兵隊装備をコレクションされる方は他の研究者の方の成果を参照して下さい。私なぞは「寄り道」しかできません。財力的にも…。

それでは今回はこの辺で失礼いたします。また残暑厳しき折にお会いいたしましょう。さようなら。

タグ :782 gearUSMC magazine pocketM1カービン用マガジン・ポーチM1カービン用マガジン・ポケット海兵隊用M1カービン マガジンM1カービン マガジンNOM 43055NOM 47218海兵隊装備

2018年05月27日

M1カービン用マガジン・ポケット(Double-web Magazine Pocket for M1 Carbine )

みなさんこんにちは。

嘘、言い逃れ、ごまかし、強弁、はぐらかし、無視…。政治もスポーツも、呆れて嘆息ばかり出てしまうような出来事ばかりの我が日本国。

その中の一地方の、梅雨入り前の暑いんだかうすら寒いんだか分らない天候が続いております当地大阪から、エアコンの始動準備作業を終えて一気に書き上げてお送りします今回のネタは、WWⅡから米軍が使用したM1カービン用15連マガジン・ポケット(Pocket, Magazine, Double, Web, For Carbine, Caliber .30, M1)です。

その前に、まずこのイラスト↓をご覧下さい。少し前にトンプソン短機関銃用20連マガジン・パウチ(Thompson 5-Cell 20rds Mag. Pouch)の回でも取り上げましたが、30年近く前の月刊コンバット・マガジンの巻末に折り込まれていた今は亡き川越のりと先生の筆による「兵隊さんイラスト」シリーズのうちの一つ「Infantry Officer」です。押入れ整理中に発見したこのイラストを眺めておりましたら「次のネタは、これにしよう!」とインスパイアされました。このイラストの中の...

↓これです。川越先生は「M1 CAL..30 CARBINE DOUBLE-WEB, MAGAZINE POCKET(M1騎銃用予備弾倉入)」と表記なさっておられます。カービンとは騎銃という意味なんだよと改めて念を押された気がします。

イラストではポケット部のウェブと縁取りテープがODシェード#7、フラップから背面のループ部分のダックがODシェード#3で、1943年頃のシェード移行時の布製装備品によく見られる、部材ごとにシェードが異なるシェード混合(トランジショナル)パターンのモノが描かれています。

↓はい、やっと現物です。M-1カービン用の15連マガジンを2本収めるポケットです。手持ちの中に全く同じシェードパターンで構成されたモノが無かったのですが、似た感じのモノを出してきました。フラップと縁取りテープがシェード#3、ポケット部がシェード#7で構成されています。

↓フラップの留め具は言わずと知れたLift-the-Dotです。黄銅製です。「Klikit」 」、「✡」、「PULL」の刻印がありますので、メーカーはRau Fastener Companyです。「STAR」、「✡」、「PULL」という組み合わせの刻印もRAU社のモノです。因みに本当はダビテ星・六芒星(✡)じゃなくて中の六角形が無い「六光星」です。

↓フラップを開けました。Lift-the-Dotのオス部品(スタッド)は2つのポケットに亘らせた土台ウェブ・テープに設えられています。

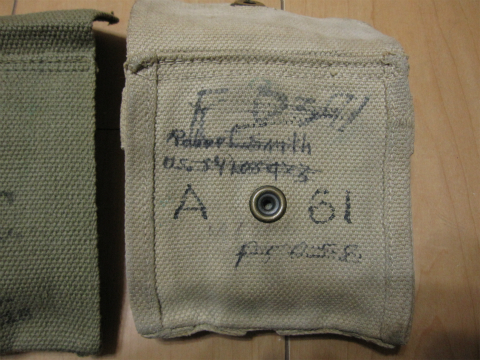

↓「S-3904)」のスタンプは製造時ではなく貸与を受けた者が記名の目的で施したモノです。手書きの「S-9502」は、また別の者が貸与を受けた際に前の借用者「S-3904」の表示を抹消して新たに記名したモノです。Army Regulation (AR) 850-5 (MARKING OF CLOTHING, EQUIPMENT, VEHICLES AND PROPERTY) で装備品への記名方法として、持ち主の姓のイニシャルと認識番号の下4桁を組み合わせたモノを「名前代わり」にして記名するように定められてあります。S-9502の人が前の借用者S-3904の表示を横線で消して新たに自身の表示をしたということが分かります。

↓Lift-the-Dotのメス部品の裏側(クリンチ・プレート(clinch plate))。RAU社のモノの中には外周に沿って社名と所在地(RAU FASTENER CO./PROVIDENCE R.I.)が刻まれているモノもあります。

因みに、ブリティッシュ・メイドの装備品に用いられたLift-the-Dotのクリンチ・プレートはプレーン、つまり「まっ平」になっているモノが多いですが、「米国本土製」の装備品に用いられたLift-the-Dotのクリンチ・プレートは縁から盛り上がっています。例外的に、革を使用した装備品の中には敢えてフル・プレーンなクリンチ・プレートを使用したモノもあります。ブリティッシュ・メイドのモノがプレーンなのは問題無いですが、米国製のモノなのにプレーンなクリンチ・プレートであれば「レプリカ」でないかどうか疑ってみる必要があります。

↓素材の違いが分かる画像です。

↓裏面です。製造者名「HOFF」、製造年「1943」のスタンプがあります。製造者数は50者ほどに及ぶんだそうで、すべてのメーカーのモノを集めている海外のコレクターのHP(ブログだったかな?)を見たことありますけど、圧巻でした…。

M-1936 ピストル・オア・リボルバー・ベルトに固定して使うために用いるオス・スナップが設えられています。左端に写っているのは大きさ比較用に置いたポケットナイフです。

↓オス・スナップの拡大です。先ほどのLift-the-Dotと同じメーカーRAU FASTENER社製です。社名と所在地(RAU FASTENER CO./PROV.R.I.)が刻まれています。

↓ループの内側にオス・スナップが見えています。ループにM-1936 ピストル・オア・リボルバー・ベルトを通して、ベルトのメス・スナップにこのオス・スナップを嵌めて固定します。(M-1923乗馬部隊用30口径カートリッジ・ベルトにもスナップを留めて装着できます。)

↓これです。

↓このポケット背面のループは、本来は上述の通りピストル・ベルト等に通して使うことを目的としているものでしたが、ベルトではなくM-1カービンのストック(銃床)に通しても使われていたのは皆さんご承知の通りです。TV映画コンバット!でもヘンリー少尉がやってました。ストックに通して使うのは、あくまでも前線の兵士が工夫して考案した用法でありオフィシャルなものではありませんから、このポケットの事を「ストック用パウチ」と呼ぶのは便宜的なもの(俗称)です。

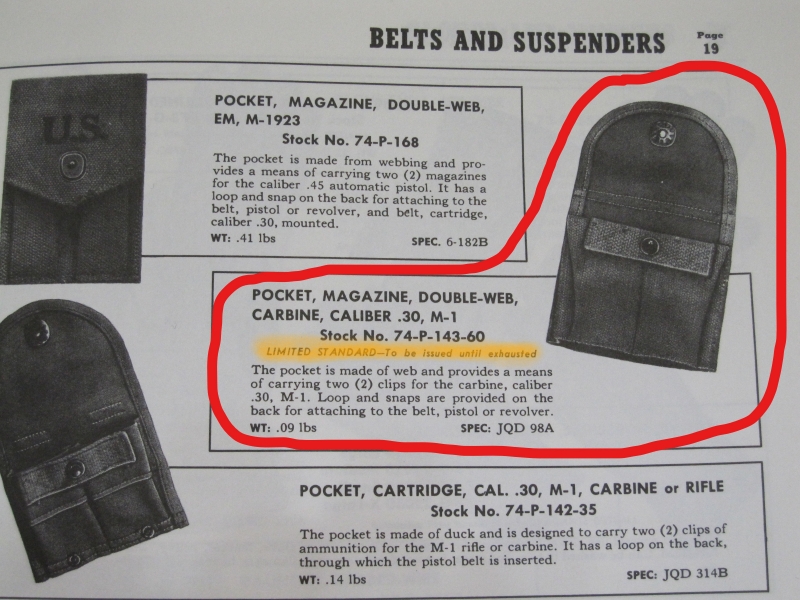

↓毎度おなじみQuartermaster Supply Catalogの、まずはQM Sec.1, 1943年8月版です。名称が「POCKET, MAGAZINE, DOUBLE, WEB, FOR CARBINE, CALIBER .30, M-1」となっており、通常の語順にすると「DOUBLE WEB MAGAZINE POCKET FOR M-1 CALIBER .30 CARBINE」となります。

なお、右側に本ポケットの後継モデルとなる「POCKET, CARTRIDGE, CAL. .30, M-1, CARBINE or RIFLE(M-1カービン/小銃 30口径カートリッジ・ポケット)」が掲載されています。M-1カービン専用ではなく、M-1小銃(ガーランド)の8連クリップの収納も可能にしてあるモノです。

↓一方こちらはQM 3-1, 1946年5月版です。こちらでは「POCKET, MAGAZINE, DOUBLE-WEB, CARBINE, CALIBER .30, M-1」と、ハイフンでDOUBLEとWEBを繋いでいます。通常の表記にすると「M-1 CALIBER .30 CARBINE DOUBLE-WEB MAGAZINE POCKET」となり、極めてシンプルな表記になってます。「FOR」の語が抜けて、「M-1 30口径カービン用ダブル・ウェブ・マガジン・ポケット」から「M-1 30口径カービン ダブル・ウェブ・マガジン・ポケット」へと少し表現が変わっています。

画像中黄色のマーカーで印をつけているところ、「LIMITED STANDARD-To be issued until exhausted(限定採用-消費し尽されるまで支給される(=支給は在庫限り))」とあります。これは先ほど見ました1943年8月版の画像でも触れました「POCKET, CARTRIDGE, CAL. .30, M-1, CARNINE or RIFLE(M-1カービン/小銃 30口径カートリッジ・ポケット)」(この画像では下にあります。)が「主流」になって行ったんだということが分かります。両者の違いの詳しい点については拙稿「WWⅡU.S.マガジン・パウチ(その2)(WWⅡU.S.magazine pouches:#2)」をご覧ください。

縷々見て参りました。いかがでしたか?

記事中でも触れましたようにWWⅡ中に製造が終わっており、現存数が比較的少なくなっているためか価格は上昇を続けています。

私が最初に入手したのは全体がカーキ色(ODシェード#3)であったものの程度が悪く(小穴、ほつれ数ヶ所あり)、20年くらい前でしたが2,000円程でした。現在今回ご紹介したような程度のモノだとシェードの違いに関わらず、eBayでは30ドルくらいで入手することが可能です。国内市場でも少し上乗せしたくらいの値段で、まだまだ入手はし易いと思います。

M-1カービン・M-1小銃兼用のポケットの方はWWⅡ後も朝鮮戦争を経てヴェトナム戦中も製造が続けられていたため、製造年にこだわらなければデッド・ストックでもeBayで10ドル程度で入手できます。国内では良品で大体2,000円くらいが底値でしょうか。

あと余談ですが、日本では一般的に「カービン」と呼称していますが、「カーバイン」と発音する欧米人も多いので特に海外に行ったときは注意しましょう。

それでは今回はこの辺で失礼いたします。また次回お目にかかりたいと思います。

嘘、言い逃れ、ごまかし、強弁、はぐらかし、無視…。政治もスポーツも、呆れて嘆息ばかり出てしまうような出来事ばかりの我が日本国。

その中の一地方の、梅雨入り前の暑いんだかうすら寒いんだか分らない天候が続いております当地大阪から、エアコンの始動準備作業を終えて一気に書き上げてお送りします今回のネタは、WWⅡから米軍が使用したM1カービン用15連マガジン・ポケット(Pocket, Magazine, Double, Web, For Carbine, Caliber .30, M1)です。

その前に、まずこのイラスト↓をご覧下さい。少し前にトンプソン短機関銃用20連マガジン・パウチ(Thompson 5-Cell 20rds Mag. Pouch)の回でも取り上げましたが、30年近く前の月刊コンバット・マガジンの巻末に折り込まれていた今は亡き川越のりと先生の筆による「兵隊さんイラスト」シリーズのうちの一つ「Infantry Officer」です。押入れ整理中に発見したこのイラストを眺めておりましたら「次のネタは、これにしよう!」とインスパイアされました。このイラストの中の...

↓これです。川越先生は「M1 CAL..30 CARBINE DOUBLE-WEB, MAGAZINE POCKET(M1騎銃用予備弾倉入)」と表記なさっておられます。カービンとは騎銃という意味なんだよと改めて念を押された気がします。

イラストではポケット部のウェブと縁取りテープがODシェード#7、フラップから背面のループ部分のダックがODシェード#3で、1943年頃のシェード移行時の布製装備品によく見られる、部材ごとにシェードが異なるシェード混合(トランジショナル)パターンのモノが描かれています。

↓はい、やっと現物です。M-1カービン用の15連マガジンを2本収めるポケットです。手持ちの中に全く同じシェードパターンで構成されたモノが無かったのですが、似た感じのモノを出してきました。フラップと縁取りテープがシェード#3、ポケット部がシェード#7で構成されています。

↓フラップの留め具は言わずと知れたLift-the-Dotです。黄銅製です。「Klikit」 」、「✡」、「PULL」の刻印がありますので、メーカーはRau Fastener Companyです。「STAR」、「✡」、「PULL」という組み合わせの刻印もRAU社のモノです。因みに本当はダビテ星・六芒星(✡)じゃなくて中の六角形が無い「六光星」です。

↓フラップを開けました。Lift-the-Dotのオス部品(スタッド)は2つのポケットに亘らせた土台ウェブ・テープに設えられています。

↓「S-

↓Lift-the-Dotのメス部品の裏側(クリンチ・プレート(clinch plate))。RAU社のモノの中には外周に沿って社名と所在地(RAU FASTENER CO./PROVIDENCE R.I.)が刻まれているモノもあります。

因みに、ブリティッシュ・メイドの装備品に用いられたLift-the-Dotのクリンチ・プレートはプレーン、つまり「まっ平」になっているモノが多いですが、「米国本土製」の装備品に用いられたLift-the-Dotのクリンチ・プレートは縁から盛り上がっています。例外的に、革を使用した装備品の中には敢えてフル・プレーンなクリンチ・プレートを使用したモノもあります。ブリティッシュ・メイドのモノがプレーンなのは問題無いですが、米国製のモノなのにプレーンなクリンチ・プレートであれば「レプリカ」でないかどうか疑ってみる必要があります。

↓素材の違いが分かる画像です。

↓裏面です。製造者名「HOFF」、製造年「1943」のスタンプがあります。製造者数は50者ほどに及ぶんだそうで、すべてのメーカーのモノを集めている海外のコレクターのHP(ブログだったかな?)を見たことありますけど、圧巻でした…。

M-1936 ピストル・オア・リボルバー・ベルトに固定して使うために用いるオス・スナップが設えられています。左端に写っているのは大きさ比較用に置いたポケットナイフです。

↓オス・スナップの拡大です。先ほどのLift-the-Dotと同じメーカーRAU FASTENER社製です。社名と所在地(RAU FASTENER CO./PROV.R.I.)が刻まれています。

↓ループの内側にオス・スナップが見えています。ループにM-1936 ピストル・オア・リボルバー・ベルトを通して、ベルトのメス・スナップにこのオス・スナップを嵌めて固定します。(M-1923乗馬部隊用30口径カートリッジ・ベルトにもスナップを留めて装着できます。)

↓これです。

↓このポケット背面のループは、本来は上述の通りピストル・ベルト等に通して使うことを目的としているものでしたが、ベルトではなくM-1カービンのストック(銃床)に通しても使われていたのは皆さんご承知の通りです。TV映画コンバット!でもヘンリー少尉がやってました。ストックに通して使うのは、あくまでも前線の兵士が工夫して考案した用法でありオフィシャルなものではありませんから、このポケットの事を「ストック用パウチ」と呼ぶのは便宜的なもの(俗称)です。

↓毎度おなじみQuartermaster Supply Catalogの、まずはQM Sec.1, 1943年8月版です。名称が「POCKET, MAGAZINE, DOUBLE, WEB, FOR CARBINE, CALIBER .30, M-1」となっており、通常の語順にすると「DOUBLE WEB MAGAZINE POCKET FOR M-1 CALIBER .30 CARBINE」となります。

なお、右側に本ポケットの後継モデルとなる「POCKET, CARTRIDGE, CAL. .30, M-1, CARBINE or RIFLE(M-1カービン/小銃 30口径カートリッジ・ポケット)」が掲載されています。M-1カービン専用ではなく、M-1小銃(ガーランド)の8連クリップの収納も可能にしてあるモノです。

↓一方こちらはQM 3-1, 1946年5月版です。こちらでは「POCKET, MAGAZINE, DOUBLE-WEB, CARBINE, CALIBER .30, M-1」と、ハイフンでDOUBLEとWEBを繋いでいます。通常の表記にすると「M-1 CALIBER .30 CARBINE DOUBLE-WEB MAGAZINE POCKET」となり、極めてシンプルな表記になってます。「FOR」の語が抜けて、「M-1 30口径カービン用ダブル・ウェブ・マガジン・ポケット」から「M-1 30口径カービン ダブル・ウェブ・マガジン・ポケット」へと少し表現が変わっています。

画像中黄色のマーカーで印をつけているところ、「LIMITED STANDARD-To be issued until exhausted(限定採用-消費し尽されるまで支給される(=支給は在庫限り))」とあります。これは先ほど見ました1943年8月版の画像でも触れました「POCKET, CARTRIDGE, CAL. .30, M-1, CARNINE or RIFLE(M-1カービン/小銃 30口径カートリッジ・ポケット)」(この画像では下にあります。)が「主流」になって行ったんだということが分かります。両者の違いの詳しい点については拙稿「WWⅡU.S.マガジン・パウチ(その2)(WWⅡU.S.magazine pouches:#2)」をご覧ください。

縷々見て参りました。いかがでしたか?

記事中でも触れましたようにWWⅡ中に製造が終わっており、現存数が比較的少なくなっているためか価格は上昇を続けています。

私が最初に入手したのは全体がカーキ色(ODシェード#3)であったものの程度が悪く(小穴、ほつれ数ヶ所あり)、20年くらい前でしたが2,000円程でした。現在今回ご紹介したような程度のモノだとシェードの違いに関わらず、eBayでは30ドルくらいで入手することが可能です。国内市場でも少し上乗せしたくらいの値段で、まだまだ入手はし易いと思います。

M-1カービン・M-1小銃兼用のポケットの方はWWⅡ後も朝鮮戦争を経てヴェトナム戦中も製造が続けられていたため、製造年にこだわらなければデッド・ストックでもeBayで10ドル程度で入手できます。国内では良品で大体2,000円くらいが底値でしょうか。

あと余談ですが、日本では一般的に「カービン」と呼称していますが、「カーバイン」と発音する欧米人も多いので特に海外に行ったときは注意しましょう。

それでは今回はこの辺で失礼いたします。また次回お目にかかりたいと思います。

タグ :M-1カービンM-1カービンマガジンマガジンポーチマガジンポケットマガジン・パウチマガジン・ポーチmagazine pocketmagaxine pouchM1 Carbinemagazine

2018年02月11日

トンプソン短機関銃用20連マガジン・パウチ(Thompson 5-Cell 20rds Mag. Pouch)

みなさま、こんにちは。

立春の前も後も全国的にもの凄い寒波に見舞われまして、インフルの猛威に戦(おのの)き、ノロウイルスの流行にも厳重に注意しないといけませんが、いかがお過ごしでしょうか。

私は昨年末に負った重度の肉離れによる自立歩行不能状態に陥って気が滅入っておりましたが、漸く回復の兆しが見えて来まして気力が復活して参りました。

平昌冬季オリンピックがいよいよ開幕しました。しばらくはお祭りムードになるのでしょうが、閉幕後の政治的な動向が気にかかるところです。

さて隔週日曜日の正午に新規投稿をするという自主目標から傷病を言い訳に1週間遅れてお送りする今回の投稿ネタは、米軍がWWⅡ時に使用したトンプソン短機関銃用の20連マガジン・パウチ(Thompson 5-Cell 20rds. Magazine Pouch)です。

その前に、まずこのイラスト↓をご覧下さい。これは、もう30年ほども前、現在も発行されている「月刊コンバット・マガジン」の巻末に折り込まれていた、今は亡き川越のりと先生による「兵隊さんイラスト(?)」です。通算3年間くらいはシリーズ物のように続いていたでしょうか。ほとんどが米軍でそれ以外はドイツ国防軍陸軍兵士が1回だけ登場したと思います。WWⅠから最も新しいところではグレナダ侵攻までのいろんな時代の「一人の兵隊さん」の軍装を図説してありました。本誌から切り離して大事に取って置いていたモノが先日押入れの中の整理中に出て来ましたので、早速ラミネート・パウチしてこれ以上傷まないようにしてみました。

軍装品・ミリタリーに興味を持ち始め、毎月欠かさずコンバット・マガジンを購読しておりましたが、これらのイラストや菊月俊之先生と川越先生との名コンビによる「ミリタリー入門」等はミリタリー初心者の私にとって非常に参考になりました。その後私がコンバット・マガジンから離れてから数年経った後、川越先生が早くして亡くなられたのを知ったときはとても寂しく悲しく思ったものです。

ちょっと話が横道に逸れましたが懐かしくてつい寄り道してしまいました。

で、「次の投稿ネタ、何にしようかなぁ?」と思案していた最中のイラスト発見でしたので、一点ずつ眺めていましたら、思いついたのがトンプソン・サブマシンガン用の20連マガジンパウチ(ケース?ポケット?英文での制式名称は分かりません)です。イラスト中では「5-pockets case for 20-round magazines」とされています。(私は本投稿の英文タイトルとして「5-cell(5室) 20 rounds magazine pouch」としました。)

↓これです。

↓別のイラストの方にも出ていました。

↓ちなみに本題から外れますが、銃の方の「Thompson」の読みが、上のイラストでは「トンプソン」、このイラストでは「トムソン」となっています。発音・聞こえ方の問題ですからどっちでもいいと思います。

↓はい、すみません。やっと現物です。全体がいわゆるカーキ色のコットンウェブ製です。細かく言えば、ポケット部分はODシェード#9、フラップ部分がODシェード#3です。個々のポケットに個々のフラップが設えられています。

↓5個のポケットにトンプソン短機関銃用の20連マガジンを一本ずつ収納できます。フラップの留め具はお馴染みのlift-the-dotです。どのフラップの内側にもマガジンからの薄い錆が付着してしまっているのが見られます。因みにこの個体は10年ほど前アメリカのミリタリーショップで20連マガジン5本込みで〇〇ドル!として売られていたモノを、「マガジンは税関で物言いが付くので、マガジン抜きで売って下さい」とお願いして購入したモノです。

lift-the-dotのオス(stud)はポケット部分に直接取り付けると開け閉めを繰り返すうちにウェブがオス部品に引っ張られて破れてしまうので、ポケット5つを横断して亘らせた土台ウェブ・テープの上に配されています。

↓裏側です。横幅一杯ではなく左右両側とも4cmほど幅を詰めて大型のベルトループが設えられています。ピストルベルトに通して使用します。「U.S.」スタンプが裏面に施されています。なぜ裏側なのか理由は分かりません。

↓ベルトループを横から見ます。ループと一言で言ってますが、このように大小2つのループがあります。

↓これでもっとよくお分かりいただけると思います。小さい方のループが本来のベルトループです。

↓ループの内側にメーカー・スタンプがあります。スタンプがある部分のウェブがこの画像では薄いOD色に見えますが、実際はこれほど緑色じみてはいません。ほかの部分より若干緑色の要素が強いかなと思う程度で、いわゆる「カーキ色」であるところのODシェード#3です。この部分以外の「カーキ色」はODシェード#9です。

↓近づいてフラッシュを焚いて撮影しました。

↓ループの反対側からも覗いてみました。「AMERICAN LEATHER PRODUCTS CORP.」、「1942」とあります。

↓フラップの留め具の拡大。「STAR✡PULL」はRAW FASTENER CO.のモノです。(←本当は✡ではなく六光星です。)

↓lift-the-dotのメス部品の裏側。刻印が薄くて(浅くて)且つ光線の当たり具合が悪くて読み取りにくくなっていますが、縁に沿って「RAW FASTENER CO.」「PROVIDENCE R.I.」と、RAW FASTENER社の名と所在地・ロードアイランド州プロヴィデンスと表示してあるのがお分かりいただけますか?(左側の縁に上から「PROVIDENCE R.I.」とあるのが何とか見えます。)

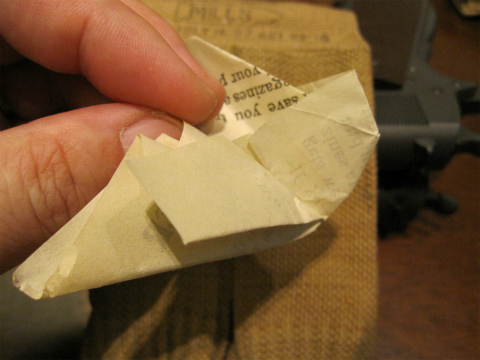

↓lift-the-dotのオスの設えられている「土台ウェブ・テープ」のクローズ・アップです。テープの左端の縦の黒い線、これは米軍の布製装備品全般に見られる「縫製指標」です。製造工場で部材をどの位置でどのように縫い合わせるか等を職工さんに分かりやすくするための目印として付けられるものです。出来上がった時には本来は見えなくていいものですが、このように若干見えることがあります。

↓土台ウェブ・テープの真ん中ほどの部分にもポケットへの縫付けの位置を示す黒線が認められます。

↓画像中央のポケット間の部分にも。

この「縫製指標」の有無は米軍の布製装備品のいわゆる「レプリカ(悪意があれば『フェイク』)」か否かを判断する上での一助になると思います。製造者名、製造年を適当にでっち上げ、あるいは当時本当に製造していたメーカー名のスタンプがレプリカ品に施されているのを近時よく見ますが、この「縫製指標」をも真似しているレプリカ品は、まだ私は見ていません。レプリカ品の縫製のために、こんな指標をわざわざコストと手間を掛けて付ける業者はまだ無いということでしょう。

今回のマガジン・パウチも、色んな業者が品質の高低を問わずレプリカ品として製造していますが、実際のWWⅡ時の製造者スタンプを真似ていても、こういう「縫製指標」を付けているのを見たことはありません。

(2017年4月21日以下赤字部分を加筆します。)見付けました!米国のレプリカ製造販売業者である「AT THE FRONT」のモノは、本物を製造するのと同じ要領でこれを使ってレプリカを作っています。久々に同社のHPを訪ね、M1923カートリッジ・ベルトの項を見ていて発見しました。同社のレプリカ品の品質は他のレプリカ品製造・販売業者のモノよりも再現度が高いのは従来から良く知られているところですが、こういうことにも手を抜かない事が高品質なレプリカ品を製造できている理由の一つになっているのでしょうね。

またレプリカ品でなく実物の話としてですが、WWⅡ中アメリカがソ連に対してLend-Lease法により多くの物資を貸与・供与していました。その中に今回の20連マガジン・パウチも当然含まれています。

ソ連向けの布製装備品には「U.S.」スタンプ表示はされずに貸与・供与されましたが、ここ10年ほどの間でしょうか「U.S.」スタンプの無いこれらソ連向けの実物貸与布製装備品に、そのままでは「レプリカ品」「まがい物」と思われて安く買われては困るとばかりに軍装品店やサープラス業者が自前で「U.S.」スタンプを押印して「米軍使用品」として市場に流通させているモノが非常に多く見られます。スタンプなど無くても十分その歴史的価値があるのに、そのままではコレクターにあまり見向きされず安くしか売れないからという理由でそうするのでしょうが、嘆かわしいことです。その場合の「U.S.」スタンプですが、本個体のように背面に施されるパターンのほか、表側の中央のポケットのフラップに横幅ギリギリの幅で施されるパターンなど、本当によく頑張って実物とソックリに似せて来ています。スタンプのインクの質や書体まで具(つぶさ)に確認しなければなりません。しかしながら、細かい部分を見ればまだまだ容易に真贋判定できるモノが多く、騙されない自信はあります。

ただ、もしも上述のAT THE FRONTさんが「その気」になって、実在メーカーのスタンプを施した上で少々ウェザリングを加えれば、ちょっと危ないです。用いているウェブ素材、金具とその仕上げ、スタンプの書体と縫製パターンの、いずれもAT THE FRONTさんは群を抜いています。あとは実在メーカーのスタンプにさえすれば「本物」が出来上がるほどのクオリティです。

最後にもう一度川越のりと先生で思い出したモノ。「ビビビのドイツ兵」は今どうしてるんでしょうか。「ノスタルジックゾーン」も少し年代間ギャップはありましたけど面白かったなぁ。「サンダース軍曹着せ替え人形セット」もコピーして作って遊びましたよ。お分かりになる方はどれほどいらっしゃいますでしょうか…。

それではまた次回お会いしましょう。さようなら。

立春の前も後も全国的にもの凄い寒波に見舞われまして、インフルの猛威に戦(おのの)き、ノロウイルスの流行にも厳重に注意しないといけませんが、いかがお過ごしでしょうか。

私は昨年末に負った重度の肉離れによる自立歩行不能状態に陥って気が滅入っておりましたが、漸く回復の兆しが見えて来まして気力が復活して参りました。

平昌冬季オリンピックがいよいよ開幕しました。しばらくはお祭りムードになるのでしょうが、閉幕後の政治的な動向が気にかかるところです。

さて隔週日曜日の正午に新規投稿をするという自主目標から傷病を言い訳に1週間遅れてお送りする今回の投稿ネタは、米軍がWWⅡ時に使用したトンプソン短機関銃用の20連マガジン・パウチ(Thompson 5-Cell 20rds. Magazine Pouch)です。

その前に、まずこのイラスト↓をご覧下さい。これは、もう30年ほども前、現在も発行されている「月刊コンバット・マガジン」の巻末に折り込まれていた、今は亡き川越のりと先生による「兵隊さんイラスト(?)」です。通算3年間くらいはシリーズ物のように続いていたでしょうか。ほとんどが米軍でそれ以外はドイツ国防軍陸軍兵士が1回だけ登場したと思います。WWⅠから最も新しいところではグレナダ侵攻までのいろんな時代の「一人の兵隊さん」の軍装を図説してありました。本誌から切り離して大事に取って置いていたモノが先日押入れの中の整理中に出て来ましたので、早速ラミネート・パウチしてこれ以上傷まないようにしてみました。

軍装品・ミリタリーに興味を持ち始め、毎月欠かさずコンバット・マガジンを購読しておりましたが、これらのイラストや菊月俊之先生と川越先生との名コンビによる「ミリタリー入門」等はミリタリー初心者の私にとって非常に参考になりました。その後私がコンバット・マガジンから離れてから数年経った後、川越先生が早くして亡くなられたのを知ったときはとても寂しく悲しく思ったものです。

ちょっと話が横道に逸れましたが懐かしくてつい寄り道してしまいました。

で、「次の投稿ネタ、何にしようかなぁ?」と思案していた最中のイラスト発見でしたので、一点ずつ眺めていましたら、思いついたのがトンプソン・サブマシンガン用の20連マガジンパウチ(ケース?ポケット?英文での制式名称は分かりません)です。イラスト中では「5-pockets case for 20-round magazines」とされています。(私は本投稿の英文タイトルとして「5-cell(5室) 20 rounds magazine pouch」としました。)

↓これです。

↓別のイラストの方にも出ていました。

↓ちなみに本題から外れますが、銃の方の「Thompson」の読みが、上のイラストでは「トンプソン」、このイラストでは「トムソン」となっています。発音・聞こえ方の問題ですからどっちでもいいと思います。

↓はい、すみません。やっと現物です。全体がいわゆるカーキ色のコットンウェブ製です。細かく言えば、ポケット部分はODシェード#9、フラップ部分がODシェード#3です。個々のポケットに個々のフラップが設えられています。

↓5個のポケットにトンプソン短機関銃用の20連マガジンを一本ずつ収納できます。フラップの留め具はお馴染みのlift-the-dotです。どのフラップの内側にもマガジンからの薄い錆が付着してしまっているのが見られます。因みにこの個体は10年ほど前アメリカのミリタリーショップで20連マガジン5本込みで〇〇ドル!として売られていたモノを、「マガジンは税関で物言いが付くので、マガジン抜きで売って下さい」とお願いして購入したモノです。

lift-the-dotのオス(stud)はポケット部分に直接取り付けると開け閉めを繰り返すうちにウェブがオス部品に引っ張られて破れてしまうので、ポケット5つを横断して亘らせた土台ウェブ・テープの上に配されています。

↓裏側です。横幅一杯ではなく左右両側とも4cmほど幅を詰めて大型のベルトループが設えられています。ピストルベルトに通して使用します。「U.S.」スタンプが裏面に施されています。なぜ裏側なのか理由は分かりません。

↓ベルトループを横から見ます。ループと一言で言ってますが、このように大小2つのループがあります。

↓これでもっとよくお分かりいただけると思います。小さい方のループが本来のベルトループです。

↓ループの内側にメーカー・スタンプがあります。スタンプがある部分のウェブがこの画像では薄いOD色に見えますが、実際はこれほど緑色じみてはいません。ほかの部分より若干緑色の要素が強いかなと思う程度で、いわゆる「カーキ色」であるところのODシェード#3です。この部分以外の「カーキ色」はODシェード#9です。

↓近づいてフラッシュを焚いて撮影しました。

↓ループの反対側からも覗いてみました。「AMERICAN LEATHER PRODUCTS CORP.」、「1942」とあります。

↓フラップの留め具の拡大。「STAR✡PULL」はRAW FASTENER CO.のモノです。(←本当は✡ではなく六光星です。)

↓lift-the-dotのメス部品の裏側。刻印が薄くて(浅くて)且つ光線の当たり具合が悪くて読み取りにくくなっていますが、縁に沿って「RAW FASTENER CO.」「PROVIDENCE R.I.」と、RAW FASTENER社の名と所在地・ロードアイランド州プロヴィデンスと表示してあるのがお分かりいただけますか?(左側の縁に上から「PROVIDENCE R.I.」とあるのが何とか見えます。)

↓lift-the-dotのオスの設えられている「土台ウェブ・テープ」のクローズ・アップです。テープの左端の縦の黒い線、これは米軍の布製装備品全般に見られる「縫製指標」です。製造工場で部材をどの位置でどのように縫い合わせるか等を職工さんに分かりやすくするための目印として付けられるものです。出来上がった時には本来は見えなくていいものですが、このように若干見えることがあります。

↓土台ウェブ・テープの真ん中ほどの部分にもポケットへの縫付けの位置を示す黒線が認められます。

↓画像中央のポケット間の部分にも。

この「縫製指標」の有無は米軍の布製装備品のいわゆる「レプリカ(悪意があれば『フェイク』)」か否かを判断する上での一助になると思います。製造者名、製造年を適当にでっち上げ、あるいは当時本当に製造していたメーカー名のスタンプがレプリカ品に施されているのを近時よく見ますが、この「縫製指標」をも真似しているレプリカ品は、まだ私は見ていません。レプリカ品の縫製のために、こんな指標をわざわざコストと手間を掛けて付ける業者はまだ無いということでしょう。

今回のマガジン・パウチも、色んな業者が品質の高低を問わずレプリカ品として製造していますが、実際のWWⅡ時の製造者スタンプを真似ていても、こういう「縫製指標」を付けているのを見たことはありません。

(2017年4月21日以下赤字部分を加筆します。)見付けました!米国のレプリカ製造販売業者である「AT THE FRONT」のモノは、本物を製造するのと同じ要領でこれを使ってレプリカを作っています。久々に同社のHPを訪ね、M1923カートリッジ・ベルトの項を見ていて発見しました。同社のレプリカ品の品質は他のレプリカ品製造・販売業者のモノよりも再現度が高いのは従来から良く知られているところですが、こういうことにも手を抜かない事が高品質なレプリカ品を製造できている理由の一つになっているのでしょうね。

またレプリカ品でなく実物の話としてですが、WWⅡ中アメリカがソ連に対してLend-Lease法により多くの物資を貸与・供与していました。その中に今回の20連マガジン・パウチも当然含まれています。

ソ連向けの布製装備品には「U.S.」スタンプ表示はされずに貸与・供与されましたが、ここ10年ほどの間でしょうか「U.S.」スタンプの無いこれらソ連向けの実物貸与布製装備品に、そのままでは「レプリカ品」「まがい物」と思われて安く買われては困るとばかりに軍装品店やサープラス業者が自前で「U.S.」スタンプを押印して「米軍使用品」として市場に流通させているモノが非常に多く見られます。スタンプなど無くても十分その歴史的価値があるのに、そのままではコレクターにあまり見向きされず安くしか売れないからという理由でそうするのでしょうが、嘆かわしいことです。その場合の「U.S.」スタンプですが、本個体のように背面に施されるパターンのほか、表側の中央のポケットのフラップに横幅ギリギリの幅で施されるパターンなど、本当によく頑張って実物とソックリに似せて来ています。スタンプのインクの質や書体まで具(つぶさ)に確認しなければなりません。しかしながら、細かい部分を見ればまだまだ容易に真贋判定できるモノが多く、騙されない自信はあります。

ただ、もしも上述のAT THE FRONTさんが「その気」になって、実在メーカーのスタンプを施した上で少々ウェザリングを加えれば、ちょっと危ないです。用いているウェブ素材、金具とその仕上げ、スタンプの書体と縫製パターンの、いずれもAT THE FRONTさんは群を抜いています。あとは実在メーカーのスタンプにさえすれば「本物」が出来上がるほどのクオリティです。

最後にもう一度川越のりと先生で思い出したモノ。「ビビビのドイツ兵」は今どうしてるんでしょうか。「ノスタルジックゾーン」も少し年代間ギャップはありましたけど面白かったなぁ。「サンダース軍曹着せ替え人形セット」もコピーして作って遊びましたよ。お分かりになる方はどれほどいらっしゃいますでしょうか…。

それではまた次回お会いしましょう。さようなら。

2015年07月12日

U.S. ショットガン・シェル・パウチ(Shotgun Shell Pouch)

こんにちは。

いわゆるコレクターにはひたすら「珍しいモノ」の蒐集に心血を注いでおられる方がいます。珍品は当然高価であり、熱意・情動だけでは入手は叶いません。

私も決して懐が暖かい訳ではなく、珍品が売りに出されていても「これは私でない他の誰かにその保存を委ねた方がいいのだ」と自分に言い聞かせています。

今回ご覧いただきますモノも、これがWWⅡ時製造のモノならば未だにその入手は躊躇するところ、それよりあとの製造のモノなので比較的容易に入手出来たという経緯があります。

ショットガン・シェル・パウチ(OD Cotton Duck Shotgun Ammunition Case)です。

↓M1897 ウィンチェスター・トレンチ・ガン(M1897 Winchester Trench Gun) とショットガン・シェル・パウチです。

銃はタナカ製のモデルガンです。ショットガン・シェル・パウチも、本当はWWⅡ以前製の「カーキ色(タンもしくはo.d.#3)」が欲しいのですが、財政的問題等により未入手です。ヤフオクで比較的廉価で出品されているのですが・・・。因みにWWⅡ時のモノは制式名称が「Pouch, Ammunition, Shotgun(ストック・ナンバー:74-P-240)」です。

このパウチだけでなく、WWⅡ以前の装備品がそのまま或いは若干の改良が加えられ、それ以降も製造され続けられるうちに制式名称が変わり、物品管理がストック・ナンバーからDA(Department of the Army)ナンバー、FSN(Federal Stock Number)へと変わっていったモノはほかにもたくさんあります。

↓本題のショットガン・シェル・パウチ(OD Cotton Duck Shotgun Ammunition Case)です。

基本的な構造は上述のWWⅡのPouch, Ammunition, Shotgunと同じです。本体はその名の通りコットン・ダック製。フラップは2個のLift the Dot留め。「US」がフラップにスタンプされています。

↓フラップを開けると制式名称、DSAナンバー、FSNナンバーのスタンプがあります。

WWⅡモノであれば、本体収納部表面に「POUCH, AMMUNITION, SHOTGUN」とスタンプされているモノもあります。

↓スタンプの拡大。

CASE, SHOTGUN AMMUNITION, COTTON DUCK, O.D.

DSA100-68-C-1496

8465-261-6944 (←FSNです)

↓内側です。本体前後面にシェルを保持するコットン・ウェブ・テープがループ状に縫い付けられています。前後各6発合計12発収納できます。底には水抜き用のハトメ穴。

このループは取り去られていることが多いです。シェルをいちいち一発ずつ入れておいても、咄嗟の時に抜き出しにくそうだなぁと私も思います。

↓モデルガンのシェルを入れてみました。

WWⅡ時のモノでは、このシェル保持のループが本体に直接縫い付けられず、同じ素材で若干幅の広い「土台テープ」にループが縫い付けられて、それが本体に縫い付けられる形となっていました。

↓この様にです。(これは私の所有物ではありません。eBayから画像を引用しました。)

↓マニュアルから引用。上の画像と前後(上下)が逆さですが、前後ループ(FRONT RETAINER と BACK RETAINER)が本体(BODY)の内側にそれぞれ前後の「土台テープ(FRONT REINFORCE、BACK REINFORCE)」 を介して縫い付けられているのがお解り頂けると思います。

ですから、↓本品ではループが直接縫われている縦の縫い目が表側に7本見えますが・・・、

↓WWⅡ時モノでは「土台テープ」の上辺・下辺・両端と中央部の縫い目が見えます。(これもeBayからの引用画像です。)

この点がWWⅡ以前の「Pouch, Ammunition, Shotgun 」と「CASE, SHOTGUN AMMUNITION, COTTON DUCK, O.D.」との決定的差異です。

↓背面。コットン・ウェブ製のベルト・ループが2本設えられています。

↓シェルを入れた時は、丈がこんなに小さくなります。

↓底面には水抜きハトメ穴。

↓フラップの留め具は「Lift-The-Dot」。ブランド「KliKit」で著名な「RAU FASTENER CO.」製です。

↓裏側です。製造者が分かります。「RAU FASTENER CO. PROVIDENCE R.I.」ロードアイランド州プロビデンスの会社です。

以上駆け足で見て参りました。ショットガンはWWⅡではPTO(Pacific Theater of Operations:太平洋戦区)におけるジャングル戦で多用されました。またその後もヴェトナム戦で同じくジャングル戦で重宝されましたので、弾薬シェル・パウチも制式名称が変わりながらも生産され続けました。

なおM1897ウィンチェスター・トレンチガンのアクセサリーとして、その銃剣についての拙稿「Model of 1917銃剣とM1917鞘(M1917 Bayonet & Scabbard)」が過去記事にありますのでご興味がある方はどうぞご覧ください。

それでは、また・・・。

いわゆるコレクターにはひたすら「珍しいモノ」の蒐集に心血を注いでおられる方がいます。珍品は当然高価であり、熱意・情動だけでは入手は叶いません。

私も決して懐が暖かい訳ではなく、珍品が売りに出されていても「これは私でない他の誰かにその保存を委ねた方がいいのだ」と自分に言い聞かせています。

今回ご覧いただきますモノも、これがWWⅡ時製造のモノならば未だにその入手は躊躇するところ、それよりあとの製造のモノなので比較的容易に入手出来たという経緯があります。

ショットガン・シェル・パウチ(OD Cotton Duck Shotgun Ammunition Case)です。

↓M1897 ウィンチェスター・トレンチ・ガン(M1897 Winchester Trench Gun) とショットガン・シェル・パウチです。

銃はタナカ製のモデルガンです。ショットガン・シェル・パウチも、本当はWWⅡ以前製の「カーキ色(タンもしくはo.d.#3)」が欲しいのですが、財政的問題等により未入手です。ヤフオクで比較的廉価で出品されているのですが・・・。因みにWWⅡ時のモノは制式名称が「Pouch, Ammunition, Shotgun(ストック・ナンバー:74-P-240)」です。

このパウチだけでなく、WWⅡ以前の装備品がそのまま或いは若干の改良が加えられ、それ以降も製造され続けられるうちに制式名称が変わり、物品管理がストック・ナンバーからDA(Department of the Army)ナンバー、FSN(Federal Stock Number)へと変わっていったモノはほかにもたくさんあります。

↓本題のショットガン・シェル・パウチ(OD Cotton Duck Shotgun Ammunition Case)です。

基本的な構造は上述のWWⅡのPouch, Ammunition, Shotgunと同じです。本体はその名の通りコットン・ダック製。フラップは2個のLift the Dot留め。「US」がフラップにスタンプされています。

↓フラップを開けると制式名称、DSAナンバー、FSNナンバーのスタンプがあります。

WWⅡモノであれば、本体収納部表面に「POUCH, AMMUNITION, SHOTGUN」とスタンプされているモノもあります。

↓スタンプの拡大。

CASE, SHOTGUN AMMUNITION, COTTON DUCK, O.D.

DSA100-68-C-1496

8465-261-6944 (←FSNです)

↓内側です。本体前後面にシェルを保持するコットン・ウェブ・テープがループ状に縫い付けられています。前後各6発合計12発収納できます。底には水抜き用のハトメ穴。

このループは取り去られていることが多いです。シェルをいちいち一発ずつ入れておいても、咄嗟の時に抜き出しにくそうだなぁと私も思います。

↓モデルガンのシェルを入れてみました。

WWⅡ時のモノでは、このシェル保持のループが本体に直接縫い付けられず、同じ素材で若干幅の広い「土台テープ」にループが縫い付けられて、それが本体に縫い付けられる形となっていました。

↓この様にです。(これは私の所有物ではありません。eBayから画像を引用しました。)

↓マニュアルから引用。上の画像と前後(上下)が逆さですが、前後ループ(FRONT RETAINER と BACK RETAINER)が本体(BODY)の内側にそれぞれ前後の「土台テープ(FRONT REINFORCE、BACK REINFORCE)」 を介して縫い付けられているのがお解り頂けると思います。

ですから、↓本品ではループが直接縫われている縦の縫い目が表側に7本見えますが・・・、

↓WWⅡ時モノでは「土台テープ」の上辺・下辺・両端と中央部の縫い目が見えます。(これもeBayからの引用画像です。)

この点がWWⅡ以前の「Pouch, Ammunition, Shotgun 」と「CASE, SHOTGUN AMMUNITION, COTTON DUCK, O.D.」との決定的差異です。

↓背面。コットン・ウェブ製のベルト・ループが2本設えられています。

↓シェルを入れた時は、丈がこんなに小さくなります。

↓底面には水抜きハトメ穴。

↓フラップの留め具は「Lift-The-Dot」。ブランド「KliKit」で著名な「RAU FASTENER CO.」製です。

↓裏側です。製造者が分かります。「RAU FASTENER CO. PROVIDENCE R.I.」ロードアイランド州プロビデンスの会社です。

以上駆け足で見て参りました。ショットガンはWWⅡではPTO(Pacific Theater of Operations:太平洋戦区)におけるジャングル戦で多用されました。またその後もヴェトナム戦で同じくジャングル戦で重宝されましたので、弾薬シェル・パウチも制式名称が変わりながらも生産され続けました。

なおM1897ウィンチェスター・トレンチガンのアクセサリーとして、その銃剣についての拙稿「Model of 1917銃剣とM1917鞘(M1917 Bayonet & Scabbard)」が過去記事にありますのでご興味がある方はどうぞご覧ください。

それでは、また・・・。

2015年05月31日

M1961マガジン・ポケット(Magazine Pocket for M14 Rifle)

こんにちは。

のっけから少し愚痴らせて下さい。

「わが国の存立を根底から覆す」のはどんな状態を指すのか、野党議員からの質問には曖昧模糊な答弁で、まったくつまびらかにしない首相と政府与党。

相手側からの一方的な「軍事的挑発」ならばともかく、「存立を根底から覆される」ほどの事態が発生するに至る余地を許すような外交手腕・危機管理能力しか持っていないのか?

それはそれで無能さを晒すことに外ならない、情けないことですよと言いたい。

「ポツダム宣言を読んでいない」とか憲法学者・芦部信喜を知らないなど、憲法「改正」や安保法制「改正」を自らの政治的使命と考える政治家がそんな程度で許されるのか?

本会議で議席の前の方に座っている与党議員が景気づけに野次るのと違い、特別委員会の場でいやしくも一国の首相たる地位にある者が野党議員に対して「早く質問しろよ」などと野次るという全く品位に欠ける言動。こんな者を首相の座に置いていてよいのでしょうか?自民党議員・支持者の方はどのように受け止めているのでしょう。

長々と失礼いたしました。

さて、今回はVN戦中にアメリカ海兵隊が採用した、M14ライフル用M1961マガジン・ポケット(M-1961 M-14 Rifle Magazine Ammunition Pocket)を見ていきます。

M-14ライフルはご存じの通り、M1ライフル(ガーランド)に替わって米陸軍および海兵隊のどちらにも採用されましたが、陸軍はM14ライフル専用のマガジン・パウチ(ポケット)を新たに創らなかったのに対し、海兵隊はM14ライフル専用に、このマガジン・パウチ(ポケット)を制式化しました。陸軍はM14ライフルが制式化される前から使っていた多用途の「Pouch, Small Arms, Ammunition, Universal」や 「Case, Small Arms, Ammunition」をそのままM14ライフルのマガジン用として使用し続けましたが、海兵隊はわざわざM14ライフル専用のモノを創りました。

↑フラップはスナップ・ボタン留め。下端部にはダブルフックワイヤー連結用のハトメがあります。グレネード・パウチ等を吊るすのに用いられます。

↑裏面。2個の雄スナップボタンの背中が見えます。

↑この様に後ろ側がループ構造になっていて、ここへM1961ピストル・ベルト(BELT, INDIVIDUAL EQUIPMENT)を通し、ピストル・ベルトに設えられた雌スナップ・ボタンにポケットの雄スナップ・ボタンを嵌めて固定します。上下2個ありますが、固定に使うのは1個で、兵士の体格や気分に合わせてどちらかを使います。また、マガジン自体の重さを利用して素早くマガジンを取り出せるよう上下逆さまに装着する者もありました。M1961ピストル・ベルト(BELT, INDIVIDUAL EQUIPMENT)については拙稿「U.S.ピストル・ベルト・30's~60's(The evolution of the US pistol belts)」の③をご参照下さい。

↑この様に海兵隊用のM1961ピストル・ベルトへ通し固定します。

↑フラップを開けるとスタンプがあります。また、本個体は、丈の長いいわゆる「後期型」で、丈の若干短い「前期型」もありますが、私はまだ入手していません。

↑「POCKET, AMMO, MAG M-14 RIFLE」。DSAは100-4592。因みに初期のモノにはDSAの前身のQM-CTM表示になっているモノがありました。FSN(Federal Stock Number)は8465-823-6936。

↑ポケットの底には水抜き用のハトメ穴。

↑M14ライフルの20連マガジンが1個入ります。

↑ベルト装着用の雄スナップの裏2種。どちらもロードアイランド州プロビデンスの「RAU FASTENER CO.」社製。

↑フラップの雌スナップも同じです。

以上駆け足で見て参りました。M14ライフルはその後程無くM16に制式小銃の座を譲ってしまう関係からか、このポケットの製造量は少なかったのでしょうか。しかし30年くらい前のCOMBAT!マガジンの通販広告では新品デッドストックが1個800円で売られてます。マイナーな存在だったから安値だったのでしょうか。今では品薄なのか新品なら1個2,000円は下りません。東京マルイからM14が出た時は高騰するかなぁと思ってましたが、流通量は非常に少なかったように記憶しています。今持っているモノを大事にしたいと思います。

それでは今回はこの辺で。

のっけから少し愚痴らせて下さい。

「わが国の存立を根底から覆す」のはどんな状態を指すのか、野党議員からの質問には曖昧模糊な答弁で、まったくつまびらかにしない首相と政府与党。

相手側からの一方的な「軍事的挑発」ならばともかく、「存立を根底から覆される」ほどの事態が発生するに至る余地を許すような外交手腕・危機管理能力しか持っていないのか?

それはそれで無能さを晒すことに外ならない、情けないことですよと言いたい。

「ポツダム宣言を読んでいない」とか憲法学者・芦部信喜を知らないなど、憲法「改正」や安保法制「改正」を自らの政治的使命と考える政治家がそんな程度で許されるのか?

本会議で議席の前の方に座っている与党議員が景気づけに野次るのと違い、特別委員会の場でいやしくも一国の首相たる地位にある者が野党議員に対して「早く質問しろよ」などと野次るという全く品位に欠ける言動。こんな者を首相の座に置いていてよいのでしょうか?自民党議員・支持者の方はどのように受け止めているのでしょう。

長々と失礼いたしました。

さて、今回はVN戦中にアメリカ海兵隊が採用した、M14ライフル用M1961マガジン・ポケット(M-1961 M-14 Rifle Magazine Ammunition Pocket)を見ていきます。

M-14ライフルはご存じの通り、M1ライフル(ガーランド)に替わって米陸軍および海兵隊のどちらにも採用されましたが、陸軍はM14ライフル専用のマガジン・パウチ(ポケット)を新たに創らなかったのに対し、海兵隊はM14ライフル専用に、このマガジン・パウチ(ポケット)を制式化しました。陸軍はM14ライフルが制式化される前から使っていた多用途の「Pouch, Small Arms, Ammunition, Universal」や 「Case, Small Arms, Ammunition」をそのままM14ライフルのマガジン用として使用し続けましたが、海兵隊はわざわざM14ライフル専用のモノを創りました。

↑フラップはスナップ・ボタン留め。下端部にはダブルフックワイヤー連結用のハトメがあります。グレネード・パウチ等を吊るすのに用いられます。

↑裏面。2個の雄スナップボタンの背中が見えます。

↑この様に後ろ側がループ構造になっていて、ここへM1961ピストル・ベルト(BELT, INDIVIDUAL EQUIPMENT)を通し、ピストル・ベルトに設えられた雌スナップ・ボタンにポケットの雄スナップ・ボタンを嵌めて固定します。上下2個ありますが、固定に使うのは1個で、兵士の体格や気分に合わせてどちらかを使います。また、マガジン自体の重さを利用して素早くマガジンを取り出せるよう上下逆さまに装着する者もありました。M1961ピストル・ベルト(BELT, INDIVIDUAL EQUIPMENT)については拙稿「U.S.ピストル・ベルト・30's~60's(The evolution of the US pistol belts)」の③をご参照下さい。

↑この様に海兵隊用のM1961ピストル・ベルトへ通し固定します。

↑フラップを開けるとスタンプがあります。また、本個体は、丈の長いいわゆる「後期型」で、丈の若干短い「前期型」もありますが、私はまだ入手していません。

↑「POCKET, AMMO, MAG M-14 RIFLE」。DSAは100-4592。因みに初期のモノにはDSAの前身のQM-CTM表示になっているモノがありました。FSN(Federal Stock Number)は8465-823-6936。

↑ポケットの底には水抜き用のハトメ穴。

↑M14ライフルの20連マガジンが1個入ります。

↑ベルト装着用の雄スナップの裏2種。どちらもロードアイランド州プロビデンスの「RAU FASTENER CO.」社製。

↑フラップの雌スナップも同じです。

以上駆け足で見て参りました。M14ライフルはその後程無くM16に制式小銃の座を譲ってしまう関係からか、このポケットの製造量は少なかったのでしょうか。しかし30年くらい前のCOMBAT!マガジンの通販広告では新品デッドストックが1個800円で売られてます。マイナーな存在だったから安値だったのでしょうか。今では品薄なのか新品なら1個2,000円は下りません。東京マルイからM14が出た時は高騰するかなぁと思ってましたが、流通量は非常に少なかったように記憶しています。今持っているモノを大事にしたいと思います。

それでは今回はこの辺で。

2015年03月15日

M1カービン15連マガジン用パウチあれこれ(Magazine pockets for M-1 Carbine)

こんにちは。

当地大阪はただいま気温は10.8℃ですが曇天で寒いです。今にもポツポツと雨の落ちてきそうな空模様です。定刻を少し回っての投稿です。

宇宙人鳩山を巡って色んなことが言われていますが、政府・与党にとっては中川郁子農林水産政務官問題や集団的自衛権や周辺事態法や辺野古などの諸問題から国民の眼をグッと逸らせる絶好のネタ出現で、菅官房長官は上機嫌です。

さて今回は「M-1カービンの15連マガジン用マガジン・パウチ(制式名称としては「ポケット」です)」のあれこれについてお付き合いください。

↓まずは色目の違うモノ3個体。また後で触れます。

はじめに初心者の方向けに1つだけ講釈めいたものを。

いわゆる「M-1カービン15連マガジン・パウチ」として広く認識されているモノには、大別して2つのタイプのモノがあります。1つはM-1カービンのストック(銃床)に装着する「ストック・モデル」などと呼ばれているタイプのモノと、もう一つは「ベルト専用モデル」などと呼ばれているタイプのモノ。それらの呼び名(俗称)についての誤解を解き、正しい認識を持って頂きたいなと思い下の画像をあげます。本ブログで頻出の1943年8月版「QUARTERMASTER SUPPLY CATALOG Section 1」から16ページを抜粋したものです。

↑俗に左が「M-1カービン・マガジンポーチ ストック・モデル」などと呼ばれているモノ、右が「M-1カービン・マガジンポーチ ベルト専用モデル」などと呼ばれているモノです。しかし正しくは、それぞれのキャプションにありますように、

左:POCKET, MAGAZINE, DOUBLE, WEB, FOR CARBINE, CALIBER .30, M-1

30口径M-1カービン用ウェブ製・ダブル・マガジン・ポケット

右:POCKET, CARTRIDGE, CALIBER .30, M-1, CARBINE OR RIFLE

30口径M-1カービン又は小銃カートリッジ・ポケット

です。

また、それぞれのキャプションの下にある説明文を見ますと、

左:The pocket is made of web and provides a means of carrying two(2) clips for the carbine, caliber .30, M-1. Loop and snaps are provided on the back for attaching to the belt, pistol or revolver, or belt, cartridge, caliber .30, M-1923, mounted.(このポケットはウェブ製で30口径M-1カービン用の2個のクリップを携行する手段を供する。ピストル・ベルト又はM-1923乗馬部隊用30口径カートリッジ・ベルトに結合するためのループとスナップが背面に備えられている。)

右:The pocket is made of duck and is designed to carry two(2) clips of ammunition for the M-1 rifle or carbine. It has a loop on the back, through which the pistol belt is inserted.(このポケットはズック製でM-1小銃又はカービン用の2個の弾薬クリップを携行できるように設計されている。ピストル・ベルトを通すループが背面にある。)

上記の通り、左がM-1カービン専用のモノ、右がM-1カービン・M-1小銃(ガーランド)兼用のモノであることが分かります。左が「『ストック・モデル』である」と、まるでストックに取り付けて使うのが軍正式の使用法であるかのような、また、ベルトに通して使うことは出来ないのか?との疑問が湧くような記述は正確性に欠け、たまたまストックにも通して使う事が出来、それが兵士の間に広く広まった結果であるということがお分かりいただけたと思います。実際にM-1カービンのマガジンやM-1小銃のクリップを入れてみた図は、過去投稿記事「WWⅡU.S.マガジン・パウチ(その2)(WWⅡU.S.magazine pouches:#2)」でご覧下さい。

↑上掲のカタログ画像に合わせて、実物をご覧ください。マガジンを入れたままの状態ですが。

↑裏面です。左のM-1カービン専用のモノはM1911(A1)ピストル用のマガジン・ポケットと同様ピストル・ベルトに通してスナップで固定できるようになっています。このループ部分が大きいので、M-1カービンのストックに通して使う事も出来たというだけのことです。決して「ストック用」という訳ではありません。右のM-1カービン・小銃兼用のモノはピストル・ベルトの幅のループがあるのみですから、当然ストックに通すことはできません。

↑フラップを閉めた状態の比較。

以上、ここまで「『ストック・パウチ』なる表現の不正確性について」でした。

冒頭の画像を再び揚げます。

「POCKET, MAGAZINE, DOUBLE, WEB, FOR CARBINE, CALIBER .30, M-1」(30口径M-1カービン用ウェブ製・ダブル・マガジン・ポケット)、すなわち「M-1カービン専用マガジン・パウチ」3個体です。異なるのは色目だけです。

左は全体が「カーキ」、中央はポケット部が「OD」でフラップ部が「カーキ」、右は全体が「OD」です。大体1943年頃に他の装備品と同様に「カーキ」から「OD」へと色目(色調)が変わりました。中央のモノのように色目の違う部材が組み合わさって2トーン・カラーになっているのは決して珍しくありません。この色目の変更は「ODシェード#3」から「ODシェード#7」への変更であるというのも、初心者の方以外はご存じの通りです。軍では「カーキ(khaki)」という語はカタログ上用いておらず、あくまで色は「OD」であり、その「シェード(shade)(色調)」を変えただけです。我々が俗に「カーキ」と呼んでいるのは「ODシェード#3」或いは「ODシェード#9」のことであり、「OD」と呼んでいるのは「ODシェード#7」のことです。というのも初心者以外の方ならご存知の通りです。と言っても消耗具合やメーカーによって色調にはかなりの幅があるのも事実ですが。

↑はい、どれも同じ形状です。真ん中の個体には「S-3984 S-9502」という表記があります。使用者の名前のイニシャル1文字と認識番号の下4桁の組み合わせです。AR(Army Regulation)850-5で兵士が各自の持ち物へ記名する方法として定められています。使用者が変わればこの個体例のように抹消して新たに記入します。

↑裏面。ベルトへ結合するための凸スナップがループの内側を向いて設えられています。

↑AVERY 1943年製。

↑HOFF 1943年製。

↑H. ST.Co.(Harian Stitching Co.) 1943年製。色目の違いがあっても全て1943年製です。

↑ちょっと変わり種を。左は今見てきた普通の30口径M-1カービン用ウェブ製・ダブル・マガジン・ポケット。

↑中央のモノは…

↑裏面のスタンプで分かりますね。U.S.M.C.、海兵隊用のM-1カービン用マガジン・ポケットです。BOYT 1945年製 契約番号47218。

海兵隊用のパウチにはこの個体のようなタイプと、今まで見てきた陸軍用の一般的なモノと作りが殆ど同じで、異なるのは裏面のスタンプと下で触れるM1911(A1)ピストル・マガジン用に改変するための縫い糸だけというモノもあります(「BOYT 1944年 契約番号43055」や「S.F. CO Inc 1943年 契約番号39061」など。 しかも同メーカー同製造年同契約番号で上の画像と同じ作りのモノも確認したことがあります)。

↑この個体のスナップはSCOVILL製です。

↑表側。フラップを開けました。15連マガジンが2つ収まります。

↑左の標準型のモノと比較。マガジンが高い位置までポケットで隠れており、マガジンをつまめる部分が小さくて取り出しにくそうな印象を受けます。なお、このパウチのポケットの下の方にある縫い糸を切ればポケットが深くなり、M1911(A1)ピストルのマガジン・パウチにもなります。↓これです。

最後に右端の、かなりくたびれて色褪せたモノ。↓

フラップもポケット部も全部ウェブ製です。

↑フラップがトンガリ形状で、隣の海兵隊用のモノと良く似ています。

↑Lift the Dotの雄部品の土台となるウェブ・テープがポケットの側面まで回り込んでいます。フラップ前端だけでなく横(縁)も折り返してあります。

↑フラップの留め具はLift the Dot。この様に自ら名乗っております。

↑裏側の座金は凸凹の少ないフラットなタイプ。良く見られるのは↓こんな風にモモンガが飛んでいる時のような凸凹があるタイプです。↓

↑フラップ裏側。留め具の直ぐ下に最初の使用者の記名(W-4???)が白いペイントで上塗りされ(かなり剥げていますが)、その左に新たに「P505?」との記入があります。その下のスタンプは判然としませんが「ブリティッシュ・メイド」をしめす内容の筈です。そうです、この個体はアメリカ国内での生産を補う英国製「ブリティッシュ・メイド」です。全体がウェブ製、三角フラップ、縁の折り返し処理、Lift the Dotの雄部品の土台のウェブ・テープが側面まで回り込んでいる、これらの特徴があります。

↑裏面です。ピストル・ベルト等に結合するためのループ構造とスナップがUS製と同様に備えられていますが、スナップがかなり下の方に位置しています。また、使用者の履歴を示す表記がたくさんあります。デッド・ストックではなく、こういう表記があるものを見ると「これらの持ち主はどのような経験をなさったのかなぁ」と思いを馳せます。デッド・ストックは単なる余剰物資(サープラス(surplus))ですが、中古品は「少なくとも1人以上の兵士個人の歴史遺産」であり、所有させてもらっているという畏れ多さを感じます。

↑スナップは無銘です。

以上縷々見て参りましたが如何でしたでしょうか?

ブリティッシュ・メイドや海兵隊モデルは、程度にもよりますが一般的なUS製のモノに比べると値は張りますが、入手機会は比較的多いと思います。eBayでも割とコンスタントに出品されているようです。むしろ最近は非常に良く似せて作られたレプリカが本物として販売されていることに注意を要します。「本物とフェイク(fake)の違い」などとどこかで公開すると、それを参考に悪いヤツがより精巧なフェイクを生むという悪循環が生まれるのは何とも遣る瀬無いですね。

それでは、また・・・。

当地大阪はただいま気温は10.8℃ですが曇天で寒いです。今にもポツポツと雨の落ちてきそうな空模様です。定刻を少し回っての投稿です。

宇宙人鳩山を巡って色んなことが言われていますが、政府・与党にとっては中川郁子農林水産政務官問題や集団的自衛権や周辺事態法や辺野古などの諸問題から国民の眼をグッと逸らせる絶好のネタ出現で、菅官房長官は上機嫌です。

さて今回は「M-1カービンの15連マガジン用マガジン・パウチ(制式名称としては「ポケット」です)」のあれこれについてお付き合いください。

↓まずは色目の違うモノ3個体。また後で触れます。

はじめに初心者の方向けに1つだけ講釈めいたものを。

いわゆる「M-1カービン15連マガジン・パウチ」として広く認識されているモノには、大別して2つのタイプのモノがあります。1つはM-1カービンのストック(銃床)に装着する「ストック・モデル」などと呼ばれているタイプのモノと、もう一つは「ベルト専用モデル」などと呼ばれているタイプのモノ。それらの呼び名(俗称)についての誤解を解き、正しい認識を持って頂きたいなと思い下の画像をあげます。本ブログで頻出の1943年8月版「QUARTERMASTER SUPPLY CATALOG Section 1」から16ページを抜粋したものです。

↑俗に左が「M-1カービン・マガジンポーチ ストック・モデル」などと呼ばれているモノ、右が「M-1カービン・マガジンポーチ ベルト専用モデル」などと呼ばれているモノです。しかし正しくは、それぞれのキャプションにありますように、

左:POCKET, MAGAZINE, DOUBLE, WEB, FOR CARBINE, CALIBER .30, M-1

30口径M-1カービン用ウェブ製・ダブル・マガジン・ポケット

右:POCKET, CARTRIDGE, CALIBER .30, M-1, CARBINE OR RIFLE

30口径M-1カービン又は小銃カートリッジ・ポケット

です。

また、それぞれのキャプションの下にある説明文を見ますと、

左:The pocket is made of web and provides a means of carrying two(2) clips for the carbine, caliber .30, M-1. Loop and snaps are provided on the back for attaching to the belt, pistol or revolver, or belt, cartridge, caliber .30, M-1923, mounted.(このポケットはウェブ製で30口径M-1カービン用の2個のクリップを携行する手段を供する。ピストル・ベルト又はM-1923乗馬部隊用30口径カートリッジ・ベルトに結合するためのループとスナップが背面に備えられている。)

右:The pocket is made of duck and is designed to carry two(2) clips of ammunition for the M-1 rifle or carbine. It has a loop on the back, through which the pistol belt is inserted.(このポケットはズック製でM-1小銃又はカービン用の2個の弾薬クリップを携行できるように設計されている。ピストル・ベルトを通すループが背面にある。)

上記の通り、左がM-1カービン専用のモノ、右がM-1カービン・M-1小銃(ガーランド)兼用のモノであることが分かります。左が「『ストック・モデル』である」と、まるでストックに取り付けて使うのが軍正式の使用法であるかのような、また、ベルトに通して使うことは出来ないのか?との疑問が湧くような記述は正確性に欠け、たまたまストックにも通して使う事が出来、それが兵士の間に広く広まった結果であるということがお分かりいただけたと思います。実際にM-1カービンのマガジンやM-1小銃のクリップを入れてみた図は、過去投稿記事「WWⅡU.S.マガジン・パウチ(その2)(WWⅡU.S.magazine pouches:#2)」でご覧下さい。

↑上掲のカタログ画像に合わせて、実物をご覧ください。マガジンを入れたままの状態ですが。

↑裏面です。左のM-1カービン専用のモノはM1911(A1)ピストル用のマガジン・ポケットと同様ピストル・ベルトに通してスナップで固定できるようになっています。このループ部分が大きいので、M-1カービンのストックに通して使う事も出来たというだけのことです。決して「ストック用」という訳ではありません。右のM-1カービン・小銃兼用のモノはピストル・ベルトの幅のループがあるのみですから、当然ストックに通すことはできません。

↑フラップを閉めた状態の比較。

以上、ここまで「『ストック・パウチ』なる表現の不正確性について」でした。

冒頭の画像を再び揚げます。

「POCKET, MAGAZINE, DOUBLE, WEB, FOR CARBINE, CALIBER .30, M-1」(30口径M-1カービン用ウェブ製・ダブル・マガジン・ポケット)、すなわち「M-1カービン専用マガジン・パウチ」3個体です。異なるのは色目だけです。

左は全体が「カーキ」、中央はポケット部が「OD」でフラップ部が「カーキ」、右は全体が「OD」です。大体1943年頃に他の装備品と同様に「カーキ」から「OD」へと色目(色調)が変わりました。中央のモノのように色目の違う部材が組み合わさって2トーン・カラーになっているのは決して珍しくありません。この色目の変更は「ODシェード#3」から「ODシェード#7」への変更であるというのも、初心者の方以外はご存じの通りです。軍では「カーキ(khaki)」という語はカタログ上用いておらず、あくまで色は「OD」であり、その「シェード(shade)(色調)」を変えただけです。我々が俗に「カーキ」と呼んでいるのは「ODシェード#3」或いは「ODシェード#9」のことであり、「OD」と呼んでいるのは「ODシェード#7」のことです。というのも初心者以外の方ならご存知の通りです。と言っても消耗具合やメーカーによって色調にはかなりの幅があるのも事実ですが。

↑はい、どれも同じ形状です。真ん中の個体には「

↑裏面。ベルトへ結合するための凸スナップがループの内側を向いて設えられています。

↑AVERY 1943年製。

↑HOFF 1943年製。

↑H. ST.Co.(Harian Stitching Co.) 1943年製。色目の違いがあっても全て1943年製です。

↑ちょっと変わり種を。左は今見てきた普通の30口径M-1カービン用ウェブ製・ダブル・マガジン・ポケット。

↑中央のモノは…

↑裏面のスタンプで分かりますね。U.S.M.C.、海兵隊用のM-1カービン用マガジン・ポケットです。BOYT 1945年製 契約番号47218。

海兵隊用のパウチにはこの個体のようなタイプと、今まで見てきた陸軍用の一般的なモノと作りが殆ど同じで、異なるのは裏面のスタンプと下で触れるM1911(A1)ピストル・マガジン用に改変するための縫い糸だけというモノもあります(「BOYT 1944年 契約番号43055」や「S.F. CO Inc 1943年 契約番号39061」など。 しかも同メーカー同製造年同契約番号で上の画像と同じ作りのモノも確認したことがあります)。

↑この個体のスナップはSCOVILL製です。

↑表側。フラップを開けました。15連マガジンが2つ収まります。

↑左の標準型のモノと比較。マガジンが高い位置までポケットで隠れており、マガジンをつまめる部分が小さくて取り出しにくそうな印象を受けます。なお、このパウチのポケットの下の方にある縫い糸を切ればポケットが深くなり、M1911(A1)ピストルのマガジン・パウチにもなります。↓これです。

最後に右端の、かなりくたびれて色褪せたモノ。↓

フラップもポケット部も全部ウェブ製です。

↑フラップがトンガリ形状で、隣の海兵隊用のモノと良く似ています。

↑Lift the Dotの雄部品の土台となるウェブ・テープがポケットの側面まで回り込んでいます。フラップ前端だけでなく横(縁)も折り返してあります。

↑フラップの留め具はLift the Dot。この様に自ら名乗っております。

↑裏側の座金は凸凹の少ないフラットなタイプ。良く見られるのは↓こんな風にモモンガが飛んでいる時のような凸凹があるタイプです。↓

↑フラップ裏側。留め具の直ぐ下に最初の使用者の記名(W-4???)が白いペイントで上塗りされ(かなり剥げていますが)、その左に新たに「P505?」との記入があります。その下のスタンプは判然としませんが「ブリティッシュ・メイド」をしめす内容の筈です。そうです、この個体はアメリカ国内での生産を補う英国製「ブリティッシュ・メイド」です。全体がウェブ製、三角フラップ、縁の折り返し処理、Lift the Dotの雄部品の土台のウェブ・テープが側面まで回り込んでいる、これらの特徴があります。

↑裏面です。ピストル・ベルト等に結合するためのループ構造とスナップがUS製と同様に備えられていますが、スナップがかなり下の方に位置しています。また、使用者の履歴を示す表記がたくさんあります。デッド・ストックではなく、こういう表記があるものを見ると「これらの持ち主はどのような経験をなさったのかなぁ」と思いを馳せます。デッド・ストックは単なる余剰物資(サープラス(surplus))ですが、中古品は「少なくとも1人以上の兵士個人の歴史遺産」であり、所有させてもらっているという畏れ多さを感じます。

↑スナップは無銘です。

以上縷々見て参りましたが如何でしたでしょうか?

ブリティッシュ・メイドや海兵隊モデルは、程度にもよりますが一般的なUS製のモノに比べると値は張りますが、入手機会は比較的多いと思います。eBayでも割とコンスタントに出品されているようです。むしろ最近は非常に良く似せて作られたレプリカが本物として販売されていることに注意を要します。「本物とフェイク(fake)の違い」などとどこかで公開すると、それを参考に悪いヤツがより精巧なフェイクを生むという悪循環が生まれるのは何とも遣る瀬無いですね。

それでは、また・・・。

2014年11月03日

US陸軍VN戦争時のマガジン・パウチ【4】(US Army Ammunition Pouch in VN War【4】)

当地大阪ではあまりぱっとしない曇りがちな天候の続く連休ですが、今朝は青空が見えます。皆さまの処はいかがでしょうか?

今回も定刻の日曜正午を大きく過ぎての投稿です。

前回コットン素材製のM1956装備(M1956 Individual Load-Carrying Equipment)のM16A1ライフル用20連マガジン・ケース(パウチ)(Case, Small Arms, Ammunition, M16A1 Rifle)について触れました。

今回はその後継となる、ナイロン素材製のM1967装備の一環としてのM16A1ライフル用20連マガジン・ケース(パウチ)、「Case, Ammunition, M-16, 20-Round Magazine」についてです。

今回ご紹介するこのM16A1ライフルの20連マガジン用のケース(パウチ)は、前回ご紹介したM1956装備(コットン)の「Case, Small Arms, Ammunition, M16A1 Rifle」に代わるモノとして1968年3月15日に制式採用されたのですが、翌年の1969年1月30日には新規に導入される30連マガジン用に開発された「Case, Small Arms Ammunition (Nylon), 30 Round Magazine (M16 And M16E1 Rifle)」が新たに採用されます。僅か10ヶ月余りで次世代モノが出たのでした。

前回ご紹介したM1956装備(コットン)の「Case, Small Arms, Ammunition, M16A1 Rifle」も制式採用は1967年8月29日であり、それに代わって今回のモノが出ましたので、今回のモノより更に超々短命の僅か6か月余りでの世代交代となっていたのでした。

↓「Case, Ammunition, M-16, 20-Round Magazine」です。M1967装備(ナイロン)の構成要素の一つです。

↓これは前回ご紹介のM1956装備(コットン)の「Case, Small Arms, Ammunition, M16A1 Rifle」です。素材がコットンからナイロンへ変わったことの他、蓋の留め具が変わった点以外の基本的構造はほぼ同じであることが分かります。

↓蓋の裏側のスタンプ。ほとんど消えかかっていますが・・・、

「Case, Ammunition, M-16, 20-Round Magazine」の表記に続き、FSN(Federal Stock Number=連邦備品番号)として「8465-935-6780」と記されている筈です。名称の表記はこの他にもFSNが同じで「CASE, SM. ARMS, AMMO. M16 RIFLE」とするモノ、「CASE, SMALL ARMS AMMUNITION NYLON M16 RIFLE」とするモノなどもあり、統一が図られていなかったようです。

↓裏面。

コットンの20連マガジン・ケースと変わりありません。スライド・キーパーが2つあり、背面上部からは、やはりサスペンダーへの連結用ストラップが伸びています。

↓そのストラップ。長さ調節用のバックルはそれまでの2つの部品で作られていたモノからワンピースの鋼板打ち抜きバックルへ変更され、そのバックルにサスペンダー連結用クリップの付いたテープが縫い付けられています。

↓サスペンダー連結用クリップの表裏拡大。表側にはメーカーの刻印がありますが、どこのメーカーか確認できていません。

【1】、【2】、【3】でも申しましたように、「このケースには、この形のクリップのみが使われている」という訳ではありません。他にも作りの違う数種類のクリップが使われています。「クリップあれこれ」というタイトルで小さな記事一つ作れるくらいです。

↓蓋の留め具は大きく変わりました。「Quick Release Fastener」とか「Plastic Spring Catch Fastener」などと呼ばれるプラスティック製の留め具は軽く使いやすそうですが、私個人的には、留める時に「パチン」と音がするので(音がしないようにするためにはちょっと面倒)、あまり好感が持てません。音をたてても問題の無い所であれば大歓迎ですが。

↓内側にはコットンの20連マガジン・ケースには無かったストラップがあります。

側面に縫い込まれている長さ25センチ程のストラップを、マガジンを収める時に底の部分へ潜らせるようにして、↓このように先端を出しておくことにより、マガジンを抜き出す際に、このストラップ先端を上へ引っ張ればマガジンが下から上へせり上がるという寸法です。

WWⅠ・WWⅡのスプリングフィールド用カートリッジ・ベルトにあったモノと同じ働きです。

↓このケースにも型崩れ防止のための芯材は入っていません。クシャクシャにできます。

↓底面の水抜きハトメ穴は以前の倍ほどの大きさになっています。ケース両側面の手榴弾レバー挿しループと固定テープは以前のモノと同様の造りです。

「US陸軍VN戦争時のマガジン・パウチ」として【1】から【4】までお送りしてきました。今回のパウチの後継は冒頭にも記しましたように30連マガジン用の「Case, Small Arms Ammunition (Nylon), 30 Round Magazine (M16 And M16E1 Rifle)」であり、制式採用はVN戦中ですが、VN戦時の写真にこれが写っているのを見かけるのは稀で、その支給がほとんど進まないうちにVN戦終結となったのだと思います。よって私のコレクション対象には入っておらず、まだ蒐集していません。まぁいずれその内に手を出すかもしれません・・・。

「アメリカのVN戦争開始時期」を1961年5月にアメリカが「軍事顧問団」を派遣した時とするか、1965年3月に海兵隊をダナンに上陸させた時とするか、あるいはその他のタイミングとするかは意見の分かれるところですが、「アメリカの軍人がヴェトナムに足を踏み入れた時期」を「アメリカのVN戦争開始」であるとすると、「VN戦装備」にはかなり広範囲のモノが含まれることなります。

1961年当時の米陸軍の歩兵用小銃はM14ライフルですが、「軍事顧問団」はそれより前のM1(M2)カービン、M3サブマシンガン(グリース・ガン)、M1(A1)サブマシンガン(トンプソン)、BAR、またM16の制式採用前のXM16E1、XM177E1(E2)等々実にさまざまな小火器を持ち込んでいました。兵士たちは自分の使い勝手の良いように従来のマガジン・パウチ、マガジン・ベルトを利用・活用・駆使していましたから、WWⅡ時からM1956までの色んな装備が混在する状態が長く続きました。水筒カバーをマグ・パウチや手榴弾ケースに使ったという話も良く聞く話ですね。

のちの1967年2月にM16A1ライフルが採用されますが、20連専用のマガジン・パウチは同時に制式化されておらず、サイズの合わない従前の汎用マガジン・パウチを利用するほかなく、8月末になってやっとサイズの合う専用マガジン・パウチが開発されたのも束の間、1968年3月には装備がナイロン素材化されたと思ったら、今度は30連マガジンが出来たので、1969年1月には30連マガジン・パウチが採用された・・・という経緯を辿ることとなります。M1956装備とM1967装備が混り合って身に着けられているのもごく一般的でした。開発・採用・支給・改良・改変が短期間に行われた結果です。

この度の一連の「US陸軍VN戦争時のマガジン・パウチ」は今回を以て終了します。海兵隊装備については、また別の機会に採り上げたいと思います。

それでは、また・・・。(次回は11月16日の予定です。)

今回も定刻の日曜正午を大きく過ぎての投稿です。

前回コットン素材製のM1956装備(M1956 Individual Load-Carrying Equipment)のM16A1ライフル用20連マガジン・ケース(パウチ)(Case, Small Arms, Ammunition, M16A1 Rifle)について触れました。

今回はその後継となる、ナイロン素材製のM1967装備の一環としてのM16A1ライフル用20連マガジン・ケース(パウチ)、「Case, Ammunition, M-16, 20-Round Magazine」についてです。

今回ご紹介するこのM16A1ライフルの20連マガジン用のケース(パウチ)は、前回ご紹介したM1956装備(コットン)の「Case, Small Arms, Ammunition, M16A1 Rifle」に代わるモノとして1968年3月15日に制式採用されたのですが、翌年の1969年1月30日には新規に導入される30連マガジン用に開発された「Case, Small Arms Ammunition (Nylon), 30 Round Magazine (M16 And M16E1 Rifle)」が新たに採用されます。僅か10ヶ月余りで次世代モノが出たのでした。

前回ご紹介したM1956装備(コットン)の「Case, Small Arms, Ammunition, M16A1 Rifle」も制式採用は1967年8月29日であり、それに代わって今回のモノが出ましたので、今回のモノより更に超々短命の僅か6か月余りでの世代交代となっていたのでした。

↓「Case, Ammunition, M-16, 20-Round Magazine」です。M1967装備(ナイロン)の構成要素の一つです。

↓これは前回ご紹介のM1956装備(コットン)の「Case, Small Arms, Ammunition, M16A1 Rifle」です。素材がコットンからナイロンへ変わったことの他、蓋の留め具が変わった点以外の基本的構造はほぼ同じであることが分かります。

↓蓋の裏側のスタンプ。ほとんど消えかかっていますが・・・、

「Case, Ammunition, M-16, 20-Round Magazine」の表記に続き、FSN(Federal Stock Number=連邦備品番号)として「8465-935-6780」と記されている筈です。名称の表記はこの他にもFSNが同じで「CASE, SM. ARMS, AMMO. M16 RIFLE」とするモノ、「CASE, SMALL ARMS AMMUNITION NYLON M16 RIFLE」とするモノなどもあり、統一が図られていなかったようです。

↓裏面。

コットンの20連マガジン・ケースと変わりありません。スライド・キーパーが2つあり、背面上部からは、やはりサスペンダーへの連結用ストラップが伸びています。

↓そのストラップ。長さ調節用のバックルはそれまでの2つの部品で作られていたモノからワンピースの鋼板打ち抜きバックルへ変更され、そのバックルにサスペンダー連結用クリップの付いたテープが縫い付けられています。

↓サスペンダー連結用クリップの表裏拡大。表側にはメーカーの刻印がありますが、どこのメーカーか確認できていません。

【1】、【2】、【3】でも申しましたように、「このケースには、この形のクリップのみが使われている」という訳ではありません。他にも作りの違う数種類のクリップが使われています。「クリップあれこれ」というタイトルで小さな記事一つ作れるくらいです。

↓蓋の留め具は大きく変わりました。「Quick Release Fastener」とか「Plastic Spring Catch Fastener」などと呼ばれるプラスティック製の留め具は軽く使いやすそうですが、私個人的には、留める時に「パチン」と音がするので(音がしないようにするためにはちょっと面倒)、あまり好感が持てません。音をたてても問題の無い所であれば大歓迎ですが。

↓内側にはコットンの20連マガジン・ケースには無かったストラップがあります。

側面に縫い込まれている長さ25センチ程のストラップを、マガジンを収める時に底の部分へ潜らせるようにして、↓このように先端を出しておくことにより、マガジンを抜き出す際に、このストラップ先端を上へ引っ張ればマガジンが下から上へせり上がるという寸法です。

WWⅠ・WWⅡのスプリングフィールド用カートリッジ・ベルトにあったモノと同じ働きです。

↓このケースにも型崩れ防止のための芯材は入っていません。クシャクシャにできます。

↓底面の水抜きハトメ穴は以前の倍ほどの大きさになっています。ケース両側面の手榴弾レバー挿しループと固定テープは以前のモノと同様の造りです。

「US陸軍VN戦争時のマガジン・パウチ」として【1】から【4】までお送りしてきました。今回のパウチの後継は冒頭にも記しましたように30連マガジン用の「Case, Small Arms Ammunition (Nylon), 30 Round Magazine (M16 And M16E1 Rifle)」であり、制式採用はVN戦中ですが、VN戦時の写真にこれが写っているのを見かけるのは稀で、その支給がほとんど進まないうちにVN戦終結となったのだと思います。よって私のコレクション対象には入っておらず、まだ蒐集していません。まぁいずれその内に手を出すかもしれません・・・。

「アメリカのVN戦争開始時期」を1961年5月にアメリカが「軍事顧問団」を派遣した時とするか、1965年3月に海兵隊をダナンに上陸させた時とするか、あるいはその他のタイミングとするかは意見の分かれるところですが、「アメリカの軍人がヴェトナムに足を踏み入れた時期」を「アメリカのVN戦争開始」であるとすると、「VN戦装備」にはかなり広範囲のモノが含まれることなります。

1961年当時の米陸軍の歩兵用小銃はM14ライフルですが、「軍事顧問団」はそれより前のM1(M2)カービン、M3サブマシンガン(グリース・ガン)、M1(A1)サブマシンガン(トンプソン)、BAR、またM16の制式採用前のXM16E1、XM177E1(E2)等々実にさまざまな小火器を持ち込んでいました。兵士たちは自分の使い勝手の良いように従来のマガジン・パウチ、マガジン・ベルトを利用・活用・駆使していましたから、WWⅡ時からM1956までの色んな装備が混在する状態が長く続きました。水筒カバーをマグ・パウチや手榴弾ケースに使ったという話も良く聞く話ですね。

のちの1967年2月にM16A1ライフルが採用されますが、20連専用のマガジン・パウチは同時に制式化されておらず、サイズの合わない従前の汎用マガジン・パウチを利用するほかなく、8月末になってやっとサイズの合う専用マガジン・パウチが開発されたのも束の間、1968年3月には装備がナイロン素材化されたと思ったら、今度は30連マガジンが出来たので、1969年1月には30連マガジン・パウチが採用された・・・という経緯を辿ることとなります。M1956装備とM1967装備が混り合って身に着けられているのもごく一般的でした。開発・採用・支給・改良・改変が短期間に行われた結果です。

この度の一連の「US陸軍VN戦争時のマガジン・パウチ」は今回を以て終了します。海兵隊装備については、また別の機会に採り上げたいと思います。

それでは、また・・・。(次回は11月16日の予定です。)

2014年10月26日

US陸軍VN戦争時のマガジン・パウチ【3】(US Army Ammunition Pouch in VN War【3】)

みなさんこんにちは。

当地大阪は好天に恵まれ、「大阪マラソン2014」が開催されています。とても清々しい秋の日曜日です。

いつもながら定刻を少し過ぎての投稿となりました。

さて今回も前回・前々回に続き、ヴェトナム戦争時にUS陸軍によって使用された弾薬(マガジン)パウチについてです。

3回目になりますが、この画像をご覧ください。

左から、

「Pouch, Small Arms, Ammunition, Universal」①(前々回)、

「Case, Small Arms, Ammunition」②(前回)、

「Case, Small Arms, Ammunition, M16A1 Rifle」③です。

↓裏側です。

今回は右端の③ 「Case, Small Arms, Ammunition, M16A1 Rifle」について見てまいります。

↓まず拡大です。基本的な構造は上で見た画像の①(Pouch, Small Arms, Ammunition, Universal」)や②(Case, Small Arms, Ammunition)と殆ど同じです。寸法を変えて開発・制式化されました。

①②が汎用であったのに対して、この③は寸法がM16A1ライフルの20連マガジンに合わせて作られた、正真正銘M16A1ライフルの20連マガジン専用のマガジン・パウチです。

↓蓋の内側のスタンプ。「M16A1ライフル用」としっかり書かれています。

「Case, Small Arms, Ammunition, M16A1 Rifle」

「8465-935-4871」はFSN(Federal Stock Number=連邦備品番号)です。

「DSA 100-68-C-1194」はDefense Supply Agency(=国防兵站局)の契約番号です。

↓裏側です。真ん中の「17」の数字のスタンプは製造者の製造に関わる単なるロット番号です。

↓底には水抜きのハトメ穴。また、①②にあった型崩れ防止や弾薬保護のための金属板やプラ板は、正面・側面・背面ともに仕込まれておらず、このようにパウチ全体をクシャクシャに変形させることができます。

↓20連マガジン4本が収納されます。ピチピチです。

↑①②と同じ、両側に手榴弾保持用のループと固定テープがあります。↓

背面には、やはり①②と同じくスライド・キーパーが。

↓背面上部から伸びる、サスペンダーとの連結ストラップ先端のクリップ。

これも前回①・前々回②の巻でも申しましたように、「このパウチには、この形のクリップのみが使われている」という訳ではありません。

↓そのストラップの長さ調節用のバックル。

バックルについてもメーカー違いなど色々あります。

米陸軍ではM14ライフルに代わり、1967年2月から順次それ以前に試験支給されていたXM16E1をM16A1ライフルとして供用していきましたが、今回見たM16A1ライフル用20連マガジン専用マガジン・パウチはそれと同時に制式採用されてはいません。

制式採用され前線の兵士に行き渡るのは早くとも1967年末期頃からであったため、兵士は新パウチを手にするまでは①や②のマガジン・パウチ(ケース)をそのまま継続的に利用するしかありませんでした。ところがM16A1ライフルの20連マガジンの丈は①②のマガジン・パウチ(ケース)の丈よりも短かったため、収納するとすっぽり沈み込んでしまって取り出し難く、兵士たちは止む無くファーストエイド・パケットや靴下などを底に詰めて底上げした上でマガジンを収納したそうです。

その後、濡れると重い(濡れていなくても比較的重い)コットン素材製のM1956装備は、濡れても軽く乾燥も速く耐久性でも優れている等の理由で「ナイロン素材」を用いて全面改修されたとも言える「M1967装備」の1968年からの導入により、今回採り上げましたパウチは製造・支給が開始されたのも束の間、同じM16A1ライフル用20連マガジン専用パウチであるナイロン製の「Case, Ammunition, M16 20-Round Magazine」の製造・支給が始まります。結果として今回のパウチの製造時期はその「束の間」という極めて短いものとなり、製造数は多くありません。さらに1969年に30連マガジンが導入されると新たに30連マガジン用のマガジン・パウチが製造され、20連用は程なく生産が中止されます。

つまり「20連マガジン用パウチは、コットン製・ナイロン製とも製造期間は短く、製造数は多くない」という事が言えます。

次回「US陸軍VN戦争時のマガジン・パウチ【4】」として、M1967装備たる「Case, Ammunition, M16 20-Round Magazine」(ナイロン製M16・20連マガジン用パウチ)をお送りして、「US陸軍VN戦争時のマガジン・パウチ」を一旦終わることとします。

それでは、また…。

当地大阪は好天に恵まれ、「大阪マラソン2014」が開催されています。とても清々しい秋の日曜日です。

いつもながら定刻を少し過ぎての投稿となりました。

さて今回も前回・前々回に続き、ヴェトナム戦争時にUS陸軍によって使用された弾薬(マガジン)パウチについてです。

3回目になりますが、この画像をご覧ください。

左から、

「Pouch, Small Arms, Ammunition, Universal」①(前々回)、

「Case, Small Arms, Ammunition」②(前回)、

「Case, Small Arms, Ammunition, M16A1 Rifle」③です。

↓裏側です。

今回は右端の③ 「Case, Small Arms, Ammunition, M16A1 Rifle」について見てまいります。

↓まず拡大です。基本的な構造は上で見た画像の①(Pouch, Small Arms, Ammunition, Universal」)や②(Case, Small Arms, Ammunition)と殆ど同じです。寸法を変えて開発・制式化されました。

①②が汎用であったのに対して、この③は寸法がM16A1ライフルの20連マガジンに合わせて作られた、正真正銘M16A1ライフルの20連マガジン専用のマガジン・パウチです。

↓蓋の内側のスタンプ。「M16A1ライフル用」としっかり書かれています。

「Case, Small Arms, Ammunition, M16A1 Rifle」

「8465-935-4871」はFSN(Federal Stock Number=連邦備品番号)です。

「DSA 100-68-C-1194」はDefense Supply Agency(=国防兵站局)の契約番号です。

↓裏側です。真ん中の「17」の数字のスタンプは製造者の製造に関わる単なるロット番号です。

↓底には水抜きのハトメ穴。また、①②にあった型崩れ防止や弾薬保護のための金属板やプラ板は、正面・側面・背面ともに仕込まれておらず、このようにパウチ全体をクシャクシャに変形させることができます。

↓20連マガジン4本が収納されます。ピチピチです。

↑①②と同じ、両側に手榴弾保持用のループと固定テープがあります。↓

背面には、やはり①②と同じくスライド・キーパーが。

↓背面上部から伸びる、サスペンダーとの連結ストラップ先端のクリップ。

これも前回①・前々回②の巻でも申しましたように、「このパウチには、この形のクリップのみが使われている」という訳ではありません。

↓そのストラップの長さ調節用のバックル。

バックルについてもメーカー違いなど色々あります。

米陸軍ではM14ライフルに代わり、1967年2月から順次それ以前に試験支給されていたXM16E1をM16A1ライフルとして供用していきましたが、今回見たM16A1ライフル用20連マガジン専用マガジン・パウチはそれと同時に制式採用されてはいません。

制式採用され前線の兵士に行き渡るのは早くとも1967年末期頃からであったため、兵士は新パウチを手にするまでは①や②のマガジン・パウチ(ケース)をそのまま継続的に利用するしかありませんでした。ところがM16A1ライフルの20連マガジンの丈は①②のマガジン・パウチ(ケース)の丈よりも短かったため、収納するとすっぽり沈み込んでしまって取り出し難く、兵士たちは止む無くファーストエイド・パケットや靴下などを底に詰めて底上げした上でマガジンを収納したそうです。

その後、濡れると重い(濡れていなくても比較的重い)コットン素材製のM1956装備は、濡れても軽く乾燥も速く耐久性でも優れている等の理由で「ナイロン素材」を用いて全面改修されたとも言える「M1967装備」の1968年からの導入により、今回採り上げましたパウチは製造・支給が開始されたのも束の間、同じM16A1ライフル用20連マガジン専用パウチであるナイロン製の「Case, Ammunition, M16 20-Round Magazine」の製造・支給が始まります。結果として今回のパウチの製造時期はその「束の間」という極めて短いものとなり、製造数は多くありません。さらに1969年に30連マガジンが導入されると新たに30連マガジン用のマガジン・パウチが製造され、20連用は程なく生産が中止されます。

つまり「20連マガジン用パウチは、コットン製・ナイロン製とも製造期間は短く、製造数は多くない」という事が言えます。

次回「US陸軍VN戦争時のマガジン・パウチ【4】」として、M1967装備たる「Case, Ammunition, M16 20-Round Magazine」(ナイロン製M16・20連マガジン用パウチ)をお送りして、「US陸軍VN戦争時のマガジン・パウチ」を一旦終わることとします。

それでは、また…。

2014年10月19日

US陸軍VN戦争時のマガジン・パウチ【2】(US Army Ammunition Pouch in VN War【2】)

先週、先々週は台風襲来で秋の行楽どころではありませんでしたが、この土日はとても良いお天気で嬉しいですね。サバゲ日和でもありましょうか。

さて今回も前回に続き、ヴェトナム戦争時にUS陸軍によって使用された弾薬(マガジン)パウチについてです。

1957年にそれまでの旧式なM1910装備システムに代わり採用されたM1956装備システム(M1956 Individual Load-Carrying Equipment)の構成要素の一つです。ベルトの左右両側に一つずつ装着します。

↓前回と同じ、この画像をご覧ください。

左から、

「Pouch, Small Arms, Ammunition, Universal」、

「Case, Small Arms, Ammunition」、

「Case, Small Arms, Ammunition, M16A1 Rifle」です。

前回でもふれましたが、左のモノと真ん中のモノとは、フタの留め具(タブ)にハトメがあるか無いかの外観で区別できますが、ハトメがあるのが『前期型』で、無いのが『後期型』という訳ではありません。外観は極めて酷似していますが、上記の制式名称から分かるように、この2つは全くの別モノです。同じモノの『前期型』と『後期型』ではありません。また更に、左のモノについてはハトメが廃されたタイプのモノもあり、もはや外観は真ん中のモノとほとんど変わらなくなっているモノもあります。

いわゆるM1956装備(ILCE:Individual Load Carrying Equipment)が1957年3月に採用され、同じ年にM14ライフルが制式採用され支給が開始されますが、その20連マガジンのほか、それ以前のM1ライフルの8連クリップやM2カービンの30連マガジンなども収納できるようにと設計されました。

最初に供されたのは左の 「Pouch, Small Arms, Ammunition, Universal」で、1962年に留め具タブのハトメを廃止した真ん中の 「Case, Small Arms, Ammunition」にとって代えられました。

↓裏面です。

裏側の外観は左二つはほぼ同じです(後で触れますが、一つ違うところがあります)。

今回は真ん中のモノ「Case, Small Arms, Ammunition」を見ていきます。

↓表側拡大。

↓裏側拡大。

↓フタの内側のスタンプ。

「CASE, SMALL ARMS, AMMUNITION<改行>

XXXXX,INC<改行>

DSA-100-1XX0<改行>

8465-647-0852

1行目は制式名称。

2行目は製造者名です(判然としません)。

3行目はDSA(Defense Supply Agency=国防兵站局)の契約番号。まだ契約年度下2桁が無いので1960年代前・中半の契約だと思われます。

4行目はFSN(Federal Stock Number=連邦備品番号)です。因みに始めの「8465」はIndividual Equipment(個人装備)を意味します。

↓内部を覗きます。

「Pouch, Small Arms, Ammunition, Universal」では、型崩れ防止・弾薬保護のための金属板がパウチ正面部分に仕込んでありましたが、この「CASE, SMALL ARMS, AMMUNITION」ではこの画像のように金属板ではなくプラ板がパウチ背面と側面に仕込まれ、正面部分の金属板は廃止されました。これによりM14のマガジンは横並びにすると3本入るようになりました。

内張りの薄い緑色の布を縫い付けた際のステッチがあるのが、上でふれた裏側の外観の「一つ違うところ」です)。

↓親指の右下、内張りの薄い布地の下にプラ板があることがお分かりいただけますか?

↓底面の水抜きハトメ穴や手榴弾固定用のループや固定テープは引き継がれています。

↓おもちゃ手榴弾を挿してみました。スプーン・レバーをループに挿し、手榴弾頭部をテープで巻き留めます。

↓裏側から見ました。

↓サスペンダー連結用ストラップのクリップ。

↓サスペンダー連結用ストラップの長さ調整用のバックル金具。

今回もまた駆け足で見てきましたがいかがでしたか?

往々にして「これは〇〇の初期型である」、「これは☓☓の後期モデルである」…などといった表現が良く見受けられますが、その「型」や「モデル」が、軍制式のものではなく単に製造ロットによる差等をその根拠にしている事が多くあります。確かに製造ロットなどによる差に基づいて区別して扱うこと自体は大切な点だと思いますが、あくまでもそういう特徴を有しているだけであり、決して軍制式の「型区分」とは異なる次元の話である点に注意した呼称を心掛けたいものです。

それでは今回はこの辺で。最初の画像の右端のモノについては次回にて…。

では、また…。

さて今回も前回に続き、ヴェトナム戦争時にUS陸軍によって使用された弾薬(マガジン)パウチについてです。

1957年にそれまでの旧式なM1910装備システムに代わり採用されたM1956装備システム(M1956 Individual Load-Carrying Equipment)の構成要素の一つです。ベルトの左右両側に一つずつ装着します。

↓前回と同じ、この画像をご覧ください。

左から、

「Pouch, Small Arms, Ammunition, Universal」、

「Case, Small Arms, Ammunition」、

「Case, Small Arms, Ammunition, M16A1 Rifle」です。

前回でもふれましたが、左のモノと真ん中のモノとは、フタの留め具(タブ)にハトメがあるか無いかの外観で区別できますが、ハトメがあるのが『前期型』で、無いのが『後期型』という訳ではありません。外観は極めて酷似していますが、上記の制式名称から分かるように、この2つは全くの別モノです。同じモノの『前期型』と『後期型』ではありません。また更に、左のモノについてはハトメが廃されたタイプのモノもあり、もはや外観は真ん中のモノとほとんど変わらなくなっているモノもあります。

いわゆるM1956装備(ILCE:Individual Load Carrying Equipment)が1957年3月に採用され、同じ年にM14ライフルが制式採用され支給が開始されますが、その20連マガジンのほか、それ以前のM1ライフルの8連クリップやM2カービンの30連マガジンなども収納できるようにと設計されました。

最初に供されたのは左の 「Pouch, Small Arms, Ammunition, Universal」で、1962年に留め具タブのハトメを廃止した真ん中の 「Case, Small Arms, Ammunition」にとって代えられました。

↓裏面です。

裏側の外観は左二つはほぼ同じです(後で触れますが、一つ違うところがあります)。

今回は真ん中のモノ「Case, Small Arms, Ammunition」を見ていきます。

↓表側拡大。

↓裏側拡大。

↓フタの内側のスタンプ。

「CASE, SMALL ARMS, AMMUNITION<改行>

XXXXX,INC<改行>

DSA-100-1XX0<改行>

8465-647-0852

1行目は制式名称。

2行目は製造者名です(判然としません)。

3行目はDSA(Defense Supply Agency=国防兵站局)の契約番号。まだ契約年度下2桁が無いので1960年代前・中半の契約だと思われます。

4行目はFSN(Federal Stock Number=連邦備品番号)です。因みに始めの「8465」はIndividual Equipment(個人装備)を意味します。

↓内部を覗きます。

「Pouch, Small Arms, Ammunition, Universal」では、型崩れ防止・弾薬保護のための金属板がパウチ正面部分に仕込んでありましたが、この「CASE, SMALL ARMS, AMMUNITION」ではこの画像のように金属板ではなくプラ板がパウチ背面と側面に仕込まれ、正面部分の金属板は廃止されました。これによりM14のマガジンは横並びにすると3本入るようになりました。

内張りの薄い緑色の布を縫い付けた際のステッチがあるのが、上でふれた裏側の外観の「一つ違うところ」です)。

↓親指の右下、内張りの薄い布地の下にプラ板があることがお分かりいただけますか?

↓底面の水抜きハトメ穴や手榴弾固定用のループや固定テープは引き継がれています。

↓おもちゃ手榴弾を挿してみました。スプーン・レバーをループに挿し、手榴弾頭部をテープで巻き留めます。

↓裏側から見ました。

↓サスペンダー連結用ストラップのクリップ。

↓サスペンダー連結用ストラップの長さ調整用のバックル金具。

今回もまた駆け足で見てきましたがいかがでしたか?

往々にして「これは〇〇の初期型である」、「これは☓☓の後期モデルである」…などといった表現が良く見受けられますが、その「型」や「モデル」が、軍制式のものではなく単に製造ロットによる差等をその根拠にしている事が多くあります。確かに製造ロットなどによる差に基づいて区別して扱うこと自体は大切な点だと思いますが、あくまでもそういう特徴を有しているだけであり、決して軍制式の「型区分」とは異なる次元の話である点に注意した呼称を心掛けたいものです。

それでは今回はこの辺で。最初の画像の右端のモノについては次回にて…。

では、また…。

2014年09月21日

ガバメント用マガジン・ポケット(パウチ)あれこれ(続き)(Pistol Magazine Pocket(Cont.))

こんにちは。

当地大阪に住まう者としては本当にいい季節になりました。ずっとこんな季節なら電気代やガス代が低くて済むのになぁと思います。

皆さんの処はいかがですか?

さて前回は記事編集がはかどらず、止むなく途中で切り上げて投稿してしまいました。今回はその続きです。

↓まずはこの画像(前回分の再掲)を。

年代順に右上の①から④までについて前回見ました。WWⅠ以前の「M-1912」から1980年代頃まで使用された、ガバメント用のマガジン・ポケットです。

↓続きの⑤から。

④と同じ、「M-1923」のODバージョンです。ただ、「U.S.」ではなく「US」と、「.(ピリオド)」がありません。また、字体がゴシック体なので、まずこれらの特徴でWWⅡ時の製造分ではないとの判断ができます。

↓裏面。

下半分に色々表記がありますが、判然としません。

↓ピストルベルト等へ装着・固定するための凸スナップの裏側の拡大。

「RAU FASTENER CO. R.I.」の表記。このメーカーは色んな留め金具を製造しており、皆さんも良く見かけると思います。ロードアイランド州プロヴィデンスにありましたが、1996年、同じファスナー・メーカーであるScovill社により買収されました。Scovill社もジャケットやトラウザースなどのジッパー・ファスナーのメーカーとして良く知られていますね。

↓裏面のスタンプ表記部分を拡大しました。

「POCKET, MAGAZINE

DOUBLE WEB, ENLISTED

MEN'S, M-1923」

までは何とか読めますが、その下は明らかにWWⅡ時のストック・ナンバーである「72-P-168」とは異なっており、また一番下の行は「8465-***-****」と8465で始まる数列に見え、恐らく11桁の「FSN(Federal Stock Number=連邦備品番号とでも訳しましょうか)」だと思います。「8465」は「FSN」の始めの4桁の数「FSC(Federal Supply Code=連邦補給コードとでも訳しましょうか)」で、個人装備を意味します。スタンプがクリアなモノを入手して確かめないと確信が持てませんが。

また、WWⅡ時のストック・ナンバーと並んで別のストック・ナンバーが併記されている(メーカー名や年月の表記も)モノも見たことがありますが、手許にありません…。

↓当ブログでたびたび出てきます「Quartermaster Supply Catalog Section 1 - Enlisted Men's Clothing and Equipment」の「BELTS & SUSPENDERS」の項のページです。

左端のモノが「M-1923」です。このカタログ上の表記は「EM」ですが、スタンプでは「ENLISTED MEN'S」になっています。「兵・下士官」の意であるのはご存じのとおりです。でもこのポケット、将校も装備していましたが…。

↓フラップを開けました。④と同じです。

↓「Lift the dot」の拡大。「KliKiT☆PULL」は前述の「RAU FASTENER CO.」の商標です(☆は画像でもお分かりのように六光星です)。

↓その裏側。製造者「RAU FASTENER CO.」「PROVIDENCE R.I.」の表記。

↓Lift The Dotの雄部品。④と同じです。

↓横からの図。裏側は輪状になっています。ピストルベルト等をここに通し、見えている凸スナップをベルトの凹スナップに留めて固定します。

↓最後は⑥です。

表面は⑤と同じです。OD色ですが、色味は若干緑が強いです。

↓裏面です。①から⑤までとは激変してます。

ベルトへの装着・固定方法が、ベルト・ループとスナップによる方法から、M1956 Load Carrying System、いわゆるM1956装備から制式採用された「スライド・キーパー(slide keeper)」に変わりました。

↓裏面上部のスタンプ表記。

「POCKET, AMMUNITION

MAGAZINE, ENLISTED

MEN'S, M-1923

CONT. NO. 8(?)123

8465-782-2239」←画像ではうまく写っていませんが、現物で確認できました。

上掲の「Quartermaster Supply Catalog Section 1 - Enlisted Men's Clothing and Equipment」での制式名称

「POCKET, MAGAZINE

DOUBLE WEB, EM, M-1923」

とは若干異なっています。

上の⑤と並び、このスライド・キーパーの付いた⑥も、裏面の表記には実にさまざまなものがあります。

まず、名称が「POCKET, AMMO, MAG OD7 45CAL」としているモノ、「POCKET, AMMO, MAGAZINE」とするモノなど、もはや「M-1923」の文字が無いモノも。

ナンバー類では「CONT. NO. QM*****-***」とか「DSA 100-1957」とか「DSA-1-2335-68-E」、「DSA-100-65-C-****」、「DLA 100-89-****」などなど年代によって非常に沢山のパターンがあります。ガバメントが1980年代まで使われた関係で、70年代後半から80年代に製造された「M-1923」も当然存在するわけですが、私の蒐集対象範囲がヴェトナム戦争までなので、1970年代後半以降の製造分は入手していません。

DSA、DLA、FSN、NSNはキッチリ整理して覚えないと、もう頭がグチャグチャになります。

↓スライド・キーパーです。これによりベルトの好きなところに何時でも後付けできます。⑤以前のものであれば、ベルトのバックルを一旦外して通さなければ(サスペンダーの連結クリップを外してやったりも)装着できませんから随分便利になったと思います。

↓「Lift The Dot」の拡大。⑤と同じ「KlikiT☆PULL」。

↓その裏側も⑤と同じです。

↓Lift The Dotの雄部品。これも④⑤と同じです。

以上細かく見て参りましたが、いかがでしたか?「同じモノ」でもバージョン違いに心動かされるのはコレクターの性。スタンプ違い、部品の細かい違い、素材違い等々これからも翻弄されると思います。個人的には白色のMP用なんかも…とも思いますが、そうすると白いレギンスも、白いM1936ピストル・ベルトも、白いM1ヘルも…となりそうで怖いです。

最後に余談ですが、米軍の弾倉入れの制式名称としては、「pouch」よりも「pocket」が多く使われているようです。「パウチ」は、「ファーストエイドパケット・パウチ」や「ミートカン・パウチ」などに使われていて、ハッキリ言ってどのようなニュアンス違いがあるのか、「パウチ」は袋状のもので「ポケット」は単に「入れ物」ぐらいの意味なのか、などと色々考えましたが良く分かりません。

また、日本では一般的に「マガジン・ポーチ」などと「ポーチ」という語がよく使われますが、これは恐らく「小物入れ」を意味する外来語としての「ポーチ」が、そのまま「弾倉入れ」にも準用された結果だと思います。「pouch」の発音は「パウチ」の方が近く、「ポーチ」と発音すると「porch(縁側)」になってしまいます。「『弾薬縁側』などというシロモノなど無い!」と、むかし彼の菊月俊之先生だったと思いますが、同じようなことをおっしゃられていて、わが意を得たりと一人喜んだ思い出があります。

それでは、また……。

当地大阪に住まう者としては本当にいい季節になりました。ずっとこんな季節なら電気代やガス代が低くて済むのになぁと思います。

皆さんの処はいかがですか?

さて前回は記事編集がはかどらず、止むなく途中で切り上げて投稿してしまいました。今回はその続きです。

↓まずはこの画像(前回分の再掲)を。

年代順に右上の①から④までについて前回見ました。WWⅠ以前の「M-1912」から1980年代頃まで使用された、ガバメント用のマガジン・ポケットです。

↓続きの⑤から。

④と同じ、「M-1923」のODバージョンです。ただ、「U.S.」ではなく「US」と、「.(ピリオド)」がありません。また、字体がゴシック体なので、まずこれらの特徴でWWⅡ時の製造分ではないとの判断ができます。

↓裏面。

下半分に色々表記がありますが、判然としません。