2014年12月28日

大日本帝国海軍短剣(Imperial Japanese Naval Officer's Dagger)

年の瀬押し迫る中おいで下さいましてありがとうございます。

今年最後のネタは本ブログ初の旧軍モノです。

私の蒐集対象のメインはWWⅡ米軍モノですので、久しぶりに完全に「寄り道」です。

↓今回のネタはこれです。

大日本帝国海軍短剣です。

この個体自体は決して高品質なものではありませんが、その意匠の細やかさ・美しさに惹かれます。この海軍士官短剣のルーツは1883年(明治16年)に制定された士官用短剣にあり、その後1914年(大正3年)から終戦まで、士官候補生も含んだ全海軍士官共通のモノとなりました。ただ、士官個人個人の好みにより品質・素材等の仕様は個体によりさまざまです。

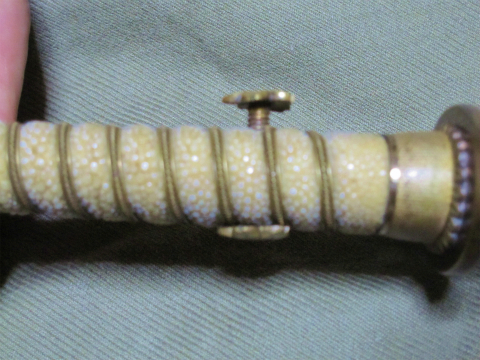

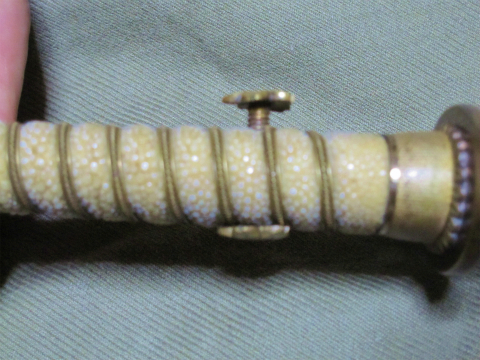

↓駐爪釦(鯉口部の直ぐ下に見える、刀身不意抜け防止用のスプリング・ロック・リリース・ボタン)がある側から。

この短剣はある意味長剣(太刀)の代用・略式なので、こちら側が「佩裏(はきうら)」になります。

↓佩表の側。

↓鞘は黒色研出鮫皮巻き。

↓柄のアップ。兜金(ポンメル)、金線で巻かれた鮫皮、桜花の目貫・目釘、鉤護拳(クロスガード)、輪胴、吊輪のいずれもカッチリ作られています。

因みに下に敷いているのは下士官用第三種軍装上衣(木綿製)です。

↓兜金。桜花の意匠が綺麗です。

↓金線と鮫皮、桜花の目貫・目釘、縁、切羽、鉤護拳(クロスガード)の様子。

↓反対側。鮫皮はこちら側で合わされます。

↓桜花の目貫・目釘は螺子止め仕様です。

ピンボケで失礼します。

画像にはありませんが、螺子の雄雌とも当然柄から抜くことができます。茎(なかご)に銘があるか否か見ましたが、ありませんでした。

↓輪胴の拡大。真ん中にある円いモノが「駐爪釦(刀身不意抜け防止用のスプリング・ロック・リリース・ボタン)」、桜花の左にある小さい円いモノはその駐爪の支点固定鋲。

↓反対側。桜花、蕾、葉ともすべて凸レリーフになっており、明治期末頃まで見られたいわゆる毛彫りは葉脈などにしかありません。地のメッキがかなり剥げていますが、細かい石目模様がご覧になれますでしょうか。

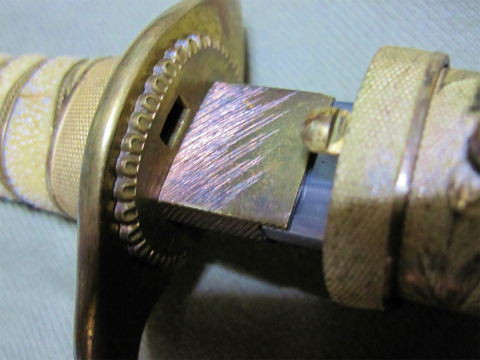

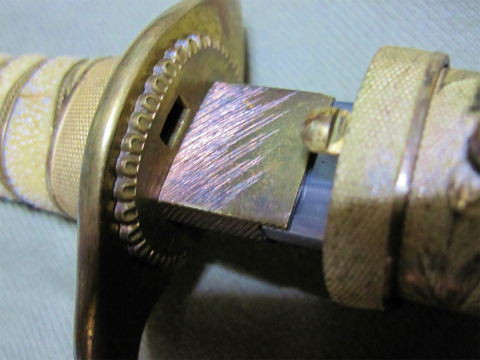

↓上下の向きが逆さになってしまいましたが、2つ上の画像で見ました「駐爪(刀身不意抜け防止用のスプリング・ロック)」と、それが噛み合う切羽に施された鉤穴です。

噛みあい具合の精度(クリアランス)は、やはり日本品質水準です。カッチリ噛み合います。鈨(はばき)もしっかりした出来です。

↓画像では分かりにくいですが、刃紋は真っ直ぐの直刃です。

↓切先方向から。さきほど触れた「駐爪」の鉤穴が見えます。

↓鉤護拳(クロスガード)に施された製造者の刻印。今般また少し調べてみましたが分かりませんでした。

以上駆け足でしたが、敗戦近くに製造されたものは別にして(それでも、品質が劣ることになってもなるべく良いモノに仕上げようとする意気込みは感じられますが)、日本人のモノ作りに対する愛情・執着・こだわりを再確認することが出来ました。

このような「カッチリ・キッチリ」したモノ作り精神は、日本軍モノやドイツ軍モノを見るにつけ良く感じ取ることができますが、米軍モノにはあまり感じることがありません。ま、「おおらか」で良いのですけれど。

あと、本個体の刀身は模擬刀ではなく、画像にはあげていませんが、ちゃんと「登録証」があります。

それでは今回のネタはこの辺で。また、今回が今年最後の投稿となります。お付き合い下さりありがとうございました。

また来年もどうぞお付き合いください。ツッコミ・間違いのご指摘大歓迎です。よろしくお願い申し上げます。

今年最後のネタは本ブログ初の旧軍モノです。

私の蒐集対象のメインはWWⅡ米軍モノですので、久しぶりに完全に「寄り道」です。

↓今回のネタはこれです。

大日本帝国海軍短剣です。

この個体自体は決して高品質なものではありませんが、その意匠の細やかさ・美しさに惹かれます。この海軍士官短剣のルーツは1883年(明治16年)に制定された士官用短剣にあり、その後1914年(大正3年)から終戦まで、士官候補生も含んだ全海軍士官共通のモノとなりました。ただ、士官個人個人の好みにより品質・素材等の仕様は個体によりさまざまです。

↓駐爪釦(鯉口部の直ぐ下に見える、刀身不意抜け防止用のスプリング・ロック・リリース・ボタン)がある側から。

この短剣はある意味長剣(太刀)の代用・略式なので、こちら側が「佩裏(はきうら)」になります。

↓佩表の側。

↓鞘は黒色研出鮫皮巻き。

↓柄のアップ。兜金(ポンメル)、金線で巻かれた鮫皮、桜花の目貫・目釘、鉤護拳(クロスガード)、輪胴、吊輪のいずれもカッチリ作られています。

因みに下に敷いているのは下士官用第三種軍装上衣(木綿製)です。

↓兜金。桜花の意匠が綺麗です。

↓金線と鮫皮、桜花の目貫・目釘、縁、切羽、鉤護拳(クロスガード)の様子。

↓反対側。鮫皮はこちら側で合わされます。

↓桜花の目貫・目釘は螺子止め仕様です。

ピンボケで失礼します。

画像にはありませんが、螺子の雄雌とも当然柄から抜くことができます。茎(なかご)に銘があるか否か見ましたが、ありませんでした。

↓輪胴の拡大。真ん中にある円いモノが「駐爪釦(刀身不意抜け防止用のスプリング・ロック・リリース・ボタン)」、桜花の左にある小さい円いモノはその駐爪の支点固定鋲。

↓反対側。桜花、蕾、葉ともすべて凸レリーフになっており、明治期末頃まで見られたいわゆる毛彫りは葉脈などにしかありません。地のメッキがかなり剥げていますが、細かい石目模様がご覧になれますでしょうか。

↓上下の向きが逆さになってしまいましたが、2つ上の画像で見ました「駐爪(刀身不意抜け防止用のスプリング・ロック)」と、それが噛み合う切羽に施された鉤穴です。

噛みあい具合の精度(クリアランス)は、やはり日本品質水準です。カッチリ噛み合います。鈨(はばき)もしっかりした出来です。

↓画像では分かりにくいですが、刃紋は真っ直ぐの直刃です。

↓切先方向から。さきほど触れた「駐爪」の鉤穴が見えます。

↓鉤護拳(クロスガード)に施された製造者の刻印。今般また少し調べてみましたが分かりませんでした。

以上駆け足でしたが、敗戦近くに製造されたものは別にして(それでも、品質が劣ることになってもなるべく良いモノに仕上げようとする意気込みは感じられますが)、日本人のモノ作りに対する愛情・執着・こだわりを再確認することが出来ました。

このような「カッチリ・キッチリ」したモノ作り精神は、日本軍モノやドイツ軍モノを見るにつけ良く感じ取ることができますが、米軍モノにはあまり感じることがありません。ま、「おおらか」で良いのですけれど。

あと、本個体の刀身は模擬刀ではなく、画像にはあげていませんが、ちゃんと「登録証」があります。

それでは今回のネタはこの辺で。また、今回が今年最後の投稿となります。お付き合い下さりありがとうございました。

また来年もどうぞお付き合いください。ツッコミ・間違いのご指摘大歓迎です。よろしくお願い申し上げます。