2014年02月23日

8mmモーゼル弾:7.92x57 IS(Patronen schweres Spitzgeschoß)

当地では今日の最高気温が10℃と、日向では春の兆しを感じる暖かさでした。

暖かくなり、また身の周りの小片付けをおこないまして、ネタに使えそうなモノを見つけましたので

ご覧下さい。

ドイツ軍の採用していた「7.92x57mmモーゼル弾」です。

実は今回のタイトルをどうしようかと考える際、「7.92x57mmモーゼル弾」か「7.92x57 IS弾」か「Patr. s. S. (Patronen schweres Spitzgeschoß)」など、どうしようかと迷いましたが、一番広く認識されるようにと「8mmモーゼル弾:7.92x57 IS(Patronen schweres Spitzgeschoß)」などととても長くなってしまいました・・・。

上の画像は、この弾薬の最小梱包単位である「15発紙箱」を開け、弾薬を並べたものです。薬莢・弾丸とも少し磨けばよかったかなと思いますが。

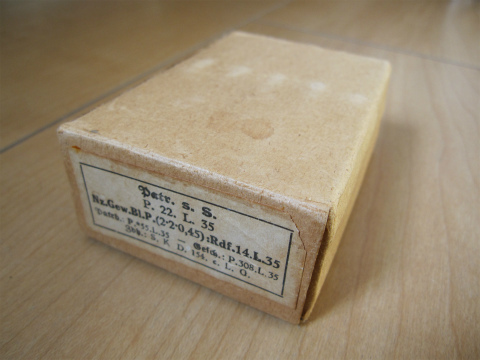

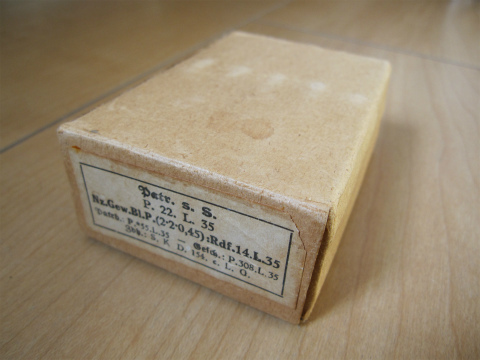

↓開ける前の箱。

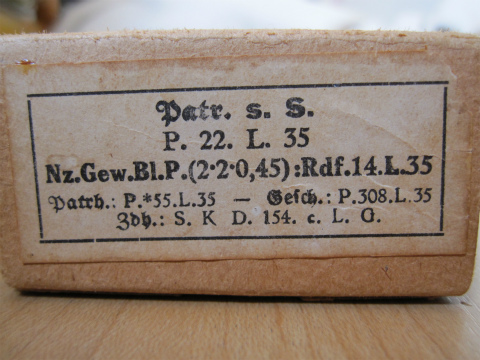

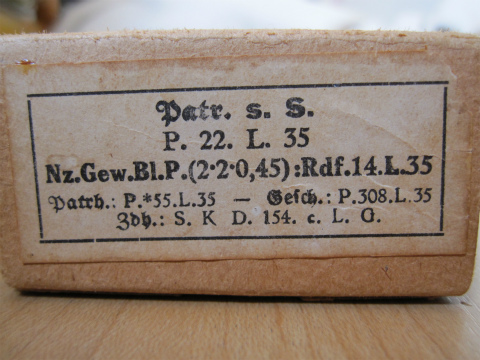

↓ラベル拡大。

↑一部がドイツ文字(Fraktur:フラクトゥール)で記されています。現在では装飾につかわれる以外あまり一般的ではありません。

ドイツ軍モノに接する際には、しかし、これを読めるようにしないといけません。マニュアルなんかはほぼ全てこのフォントです。

Patr. s. S.

P. 22. L. 35

Nz.Gew.Bl.P.(2・2・0,45):Rdf.14.L.35

Patrh.: P.*55.L.35 - Gesch.: P.308.L.35

Zdh.: S. K D. 154. c. L. G.

どういう意味でしょう。続きは次回(時間がありませんでした・・・)。

暖かくなり、また身の周りの小片付けをおこないまして、ネタに使えそうなモノを見つけましたので

ご覧下さい。

ドイツ軍の採用していた「7.92x57mmモーゼル弾」です。

実は今回のタイトルをどうしようかと考える際、「7.92x57mmモーゼル弾」か「7.92x57 IS弾」か「Patr. s. S. (Patronen schweres Spitzgeschoß)」など、どうしようかと迷いましたが、一番広く認識されるようにと「8mmモーゼル弾:7.92x57 IS(Patronen schweres Spitzgeschoß)」などととても長くなってしまいました・・・。

上の画像は、この弾薬の最小梱包単位である「15発紙箱」を開け、弾薬を並べたものです。薬莢・弾丸とも少し磨けばよかったかなと思いますが。

↓開ける前の箱。

↓ラベル拡大。

↑一部がドイツ文字(Fraktur:フラクトゥール)で記されています。現在では装飾につかわれる以外あまり一般的ではありません。

ドイツ軍モノに接する際には、しかし、これを読めるようにしないといけません。マニュアルなんかはほぼ全てこのフォントです。

Patr. s. S.

P. 22. L. 35

Nz.Gew.Bl.P.(2・2・0,45):Rdf.14.L.35

Patrh.: P.*55.L.35 - Gesch.: P.308.L.35

Zdh.: S. K D. 154. c. L. G.

どういう意味でしょう。続きは次回(時間がありませんでした・・・)。

2014年01月02日

ドイツ軍M31水筒(とコップ)〈Feldflasche mit Trinkbecher〉その2

あけましておめでとうございます。

今年もおっさんの戯れ・雑感・昔話にお付き合いください。

「この説明文の意味が分からん」、「もっと詳しく見せてくれ」、「それは間違っとるぞ」などのご意見等がありましたら、どうぞ忌憚なくお寄せ下さい。よろしくお願い申し上げます。

さて、前回のドイツ軍・「水筒(とコップ)〈Feldflasche mit Trinkbecher〉」の続きを・・・。

ドイツ陸軍のいわゆる31年式(型)水筒について細かく見ていってます。

↓コップの本体への固定は5つ穴のストラップ・バックル留めです。穴は5つも必要でしょうか?多くても3つもあれば事足りるのではないでしょうか。理由が判りません。

↓フェルトカバーのスナップ金具。外側のメススナップです。コップが被っているときは3つが露出します。三菱ならぬ四つ菱デザインです。

↓コップを外すと4つ全部が見えます。

↓アルミ合金製のキャップには、滑り止めのため縁に斜めの平目ローレットが施されています。またキャップは革製ストラップで他のストラップと繋がっていて紛失を防ぎます。

↓キャップを上から。「MN39」の刻印。

↓カバーを外していきましょう。スナップを外すとオススナップが見えました。

↓フェルトに直接スナップを付けず、杉綾織り(Herringbone Twill:HBT)の裏布を当てた上でスナップが取り付けられています。キャップと同じ「MN 39」のスタンプがあります。

↓メススナップの裏側の拡大。「PRYM」の刻印があります。

↓一方のオススナップ側には、金具が直接水筒本体に当たらないように当て布(これはフェルト)があり、・・・

↓それをめくると、メススナップと同様、フェルトに直接スナップを付けず、杉綾織りの裏布を当てた上でスナップが取り付けられているのが判ります。こちらには「R&K 7」のスタンプがあります。スナップには水平線から朝日が半分のぞいている「あけぼの印」のような、あるいは大麻草のような刻印が7個円周に等間隔で並んでいます。この画像ではちょっと判りませんね。

で、拡大。

↓底部のストラップ固定用「擬宝珠(ぎぼし)」拡大。アルミ合金製。

カバーを外して裏表をひっくり返しました。

↓正面側の裏側。

↓背面側の裏側。

どちらも表側に付く革ループの縫い付け裏面でやや薄い革を当てて強度対策をしています。直接フェルトに革ループを付けると荷重負荷に耐えきれずフェルト地が破損してしまう恐れがあるからです。

↓フェルトカバーの開口部の「口角」部分と言いましょうか、杉綾織りの布を当てて補強しています。

拡大。「159(?)」のスタンプがあります。

↓フェルトカバー底部の「擬宝珠(ぎぼし)」の裏側。

↓拡大。ここはストラップと同じくらいの厚さの革を当ててワッシャーをかませてカシメてあります。さらにそれが水筒本体に直接当たらないようにフェルトを当ててあります(指でクリンとめくっている部分)。もうまさに「ドイツ人の仕事」です。

↓アルミキャップを開けたところ。

↓オレンジ色のパッキンがあります。アルミ合金の白い錆がかなり付着しています。

↓首の部分にも、キャップやカバーにあるのと同じ刻印・スタンプ「MN39」の刻印。1939年、製造者秘匿コード「MN」製造のモノです。

↓水筒本体。容量0.8リットル。

↓右脇側からの図。背中は縦まっすぐ。お腹がポテッと膨らんでいます。

↓背中。浅く凹んでます。

↓革ストラップの全景。キャップからバックルまでのストラップがあって、その外側にコップを上から押さえつける役割と雑納への固定役を担うもう一本のストラップが赤矢印の部分で縫い合わされてあり、さらに青矢印の部分でクリップ部分が縫い合わされています。

↓上の画像の赤矢印部分。何やら刻印が・・・。

↑「R&K」の刻印です。フェルトカバーのオススナップ裏側のスタンプと同じ「R&K」です。

↓クリップの拡大。アルミ合金製の前後合わせ成型です。この部品も例に洩れず、大戦後期になってくると鉄製の打ち抜き加工で造られるようになっていきました。

↓クリップの内側。「38 vH. & Co」の凸モールド表記。

↓バックル裏側。いかにも質実剛健といった「ドイツ人仕事」らしい部分がここにもありました。

↓最後はコップです。折り畳みの取っ手がいいですね。

使うときはこのように起こして

↑このように持てます。

↓「W.A.L. 39」、1939年・製造者秘匿コード「W.A.L.」製です。

駆け足で見てきましたが、「ドイツ人の仕事」、「質実剛健」、「至れり尽くせり」感が満載でした。こういう処に私はとても魅力を感じます。

米軍装備とはまた違う「良さ」があります。

では、また。

今年もおっさんの戯れ・雑感・昔話にお付き合いください。

「この説明文の意味が分からん」、「もっと詳しく見せてくれ」、「それは間違っとるぞ」などのご意見等がありましたら、どうぞ忌憚なくお寄せ下さい。よろしくお願い申し上げます。

さて、前回のドイツ軍・「水筒(とコップ)〈Feldflasche mit Trinkbecher〉」の続きを・・・。

ドイツ陸軍のいわゆる31年式(型)水筒について細かく見ていってます。

↓コップの本体への固定は5つ穴のストラップ・バックル留めです。穴は5つも必要でしょうか?多くても3つもあれば事足りるのではないでしょうか。理由が判りません。

↓フェルトカバーのスナップ金具。外側のメススナップです。コップが被っているときは3つが露出します。三菱ならぬ四つ菱デザインです。

↓コップを外すと4つ全部が見えます。

↓アルミ合金製のキャップには、滑り止めのため縁に斜めの平目ローレットが施されています。またキャップは革製ストラップで他のストラップと繋がっていて紛失を防ぎます。

↓キャップを上から。「MN39」の刻印。

↓カバーを外していきましょう。スナップを外すとオススナップが見えました。

↓フェルトに直接スナップを付けず、杉綾織り(Herringbone Twill:HBT)の裏布を当てた上でスナップが取り付けられています。キャップと同じ「MN 39」のスタンプがあります。

↓メススナップの裏側の拡大。「PRYM」の刻印があります。

↓一方のオススナップ側には、金具が直接水筒本体に当たらないように当て布(これはフェルト)があり、・・・

↓それをめくると、メススナップと同様、フェルトに直接スナップを付けず、杉綾織りの裏布を当てた上でスナップが取り付けられているのが判ります。こちらには「R&K 7」のスタンプがあります。スナップには水平線から朝日が半分のぞいている「あけぼの印」のような、あるいは大麻草のような刻印が7個円周に等間隔で並んでいます。この画像ではちょっと判りませんね。

で、拡大。

↓底部のストラップ固定用「擬宝珠(ぎぼし)」拡大。アルミ合金製。

カバーを外して裏表をひっくり返しました。

↓正面側の裏側。

↓背面側の裏側。

どちらも表側に付く革ループの縫い付け裏面でやや薄い革を当てて強度対策をしています。直接フェルトに革ループを付けると荷重負荷に耐えきれずフェルト地が破損してしまう恐れがあるからです。

↓フェルトカバーの開口部の「口角」部分と言いましょうか、杉綾織りの布を当てて補強しています。

拡大。「159(?)」のスタンプがあります。

↓フェルトカバー底部の「擬宝珠(ぎぼし)」の裏側。

↓拡大。ここはストラップと同じくらいの厚さの革を当ててワッシャーをかませてカシメてあります。さらにそれが水筒本体に直接当たらないようにフェルトを当ててあります(指でクリンとめくっている部分)。もうまさに「ドイツ人の仕事」です。

↓アルミキャップを開けたところ。

↓オレンジ色のパッキンがあります。アルミ合金の白い錆がかなり付着しています。

↓首の部分にも、キャップやカバーにあるのと同じ刻印・スタンプ「MN39」の刻印。1939年、製造者秘匿コード「MN」製造のモノです。

↓水筒本体。容量0.8リットル。

↓右脇側からの図。背中は縦まっすぐ。お腹がポテッと膨らんでいます。

↓背中。浅く凹んでます。

↓革ストラップの全景。キャップからバックルまでのストラップがあって、その外側にコップを上から押さえつける役割と雑納への固定役を担うもう一本のストラップが赤矢印の部分で縫い合わされてあり、さらに青矢印の部分でクリップ部分が縫い合わされています。

↓上の画像の赤矢印部分。何やら刻印が・・・。

↑「R&K」の刻印です。フェルトカバーのオススナップ裏側のスタンプと同じ「R&K」です。

↓クリップの拡大。アルミ合金製の前後合わせ成型です。この部品も例に洩れず、大戦後期になってくると鉄製の打ち抜き加工で造られるようになっていきました。

↓クリップの内側。「38 vH. & Co」の凸モールド表記。

↓バックル裏側。いかにも質実剛健といった「ドイツ人仕事」らしい部分がここにもありました。

↓最後はコップです。折り畳みの取っ手がいいですね。

使うときはこのように起こして

↑このように持てます。

↓「W.A.L. 39」、1939年・製造者秘匿コード「W.A.L.」製です。

駆け足で見てきましたが、「ドイツ人の仕事」、「質実剛健」、「至れり尽くせり」感が満載でした。こういう処に私はとても魅力を感じます。

米軍装備とはまた違う「良さ」があります。

では、また。

2013年12月29日

ドイツ軍M31水筒(とコップ)〈Feldflasche mit Trinkbecher〉

年の瀬押し迫る中、おいで下さいましてありがとうございます。

今回はドイツ陸軍兵士の一般的野戦装備品の一つである「水筒」を取り上げます。

昔話で恐縮ですが、「軍隊が使っていたモノを一般人が『買える』」、「そういう『市場』がある」のを知ったのは、高校生のころ。まだインターネットなど存在しない約25年以上も前のことです。

本屋で偶然見つけた「コンバット・マガジン」の中の軍装品店の広告でした。

軍の装備品なんかは、「博物館に鎮座しているもの」であるという感覚しかなかった私には、それらが「商品」として広く売買の対象となって流通していることに驚きを覚えました。

それまでは軍装品との関わり方としては、タミヤ模型の1/35スケールの「ミリタリーミニチュアシリーズ」を組み立て・塗装を楽しむことを通じてしか「体感・意識」できませんでしたが、一般人にも「買う」ことができると知って、軍装品の「実在」を認識するに至りました。

つまり、博物館での「『軍隊で使っていたモノ』というイメージ」でしかなかったものが、「身近に『実在』しているモノ」という認識に変わったのでした。

そんな経緯を経て初めて入手したドイツ軍モノがこの水筒です。

Feldflasche mit Trinkbecher(Field flask with drinking cup:コップ付き水筒)。一般的な分類としては、今回取り上げるモノは「31年型」と呼ばれる、大戦以前~中期頃に生産されたものです。外見からのタイプとしてはもう一つ、容量が多く小ぶりのコップのついたタイプのモノがありますが、

私は何となくこっちのタイプの方がいかにも「ドイツ兵」っぽく感じます。実際はもう一方のタイプも広く使用されたのですけれど・・・。

前置きはこれくらいにして、それでは本題です。

Feldflasche mit Trinkbecher。まず正面。

右脇から。

背面。底部に擬宝珠(ぎぼし)状の突起があるのが見えます。

左脇。

↓艶消しの黒色塗装が施されたアルミコップ。水筒本体の上部にコップを被せるようにして、これを革製のストラップでぐるっと結わえて本体に固定します。コップにはストラップを通すループが前側に一つリベット留めされており、本体を保護しているフェルト製のカバーの前後にも同じようにストラップを通すための革製のループが縫い付けられていて、さらに底部にはストラップを保持する擬宝珠(ぎぼし)状の突起が付いていて、これらのループと突起にストラップを通してからバックル留めして、コップと本体とをしっかり固定することができます。

↓正面斜め上から。

↓ストラップの背面側には、水筒を雑納のDリンクに吊るすためのクリップが取り付けられています。

↓クリップから下に伸びているストラップ。内側の1本はさきほど触れたように本体とコップとの固定のために擬宝珠留めを経由して前側のバックルへとつながっています。外側のもう一本は擬宝珠留めの先で終わっています。こちらの一本は、水筒を雑納に取り付けるためのものです。雑納の蓋に設えられたループにこのストラップを通して水筒の擬宝珠留めで固定します。上述の、雑納のDリンクに水筒をクリップで吊るすだけでは、それを支点にして水筒が上下左右にぶらぶら揺れたり弾んだりするので、ストラップを雑納の蓋のループに通して固定することにより、二点で水筒と雑納をしっかり密着させるのです。

↓クリップはDリンクへ、ストラップは雑納の蓋のループへ通して・・・

↓擬宝珠で固定します。

まだまだ画像もたくさんあり、もっと続けたいのですが、長くなりすぎるので一旦ここで筆を置きます。続きは次回。

今回はドイツ陸軍兵士の一般的野戦装備品の一つである「水筒」を取り上げます。

昔話で恐縮ですが、「軍隊が使っていたモノを一般人が『買える』」、「そういう『市場』がある」のを知ったのは、高校生のころ。まだインターネットなど存在しない約25年以上も前のことです。

本屋で偶然見つけた「コンバット・マガジン」の中の軍装品店の広告でした。

軍の装備品なんかは、「博物館に鎮座しているもの」であるという感覚しかなかった私には、それらが「商品」として広く売買の対象となって流通していることに驚きを覚えました。

それまでは軍装品との関わり方としては、タミヤ模型の1/35スケールの「ミリタリーミニチュアシリーズ」を組み立て・塗装を楽しむことを通じてしか「体感・意識」できませんでしたが、一般人にも「買う」ことができると知って、軍装品の「実在」を認識するに至りました。

つまり、博物館での「『軍隊で使っていたモノ』というイメージ」でしかなかったものが、「身近に『実在』しているモノ」という認識に変わったのでした。

そんな経緯を経て初めて入手したドイツ軍モノがこの水筒です。

Feldflasche mit Trinkbecher(Field flask with drinking cup:コップ付き水筒)。一般的な分類としては、今回取り上げるモノは「31年型」と呼ばれる、大戦以前~中期頃に生産されたものです。外見からのタイプとしてはもう一つ、容量が多く小ぶりのコップのついたタイプのモノがありますが、

私は何となくこっちのタイプの方がいかにも「ドイツ兵」っぽく感じます。実際はもう一方のタイプも広く使用されたのですけれど・・・。

前置きはこれくらいにして、それでは本題です。

Feldflasche mit Trinkbecher。まず正面。

右脇から。

背面。底部に擬宝珠(ぎぼし)状の突起があるのが見えます。

左脇。

↓艶消しの黒色塗装が施されたアルミコップ。水筒本体の上部にコップを被せるようにして、これを革製のストラップでぐるっと結わえて本体に固定します。コップにはストラップを通すループが前側に一つリベット留めされており、本体を保護しているフェルト製のカバーの前後にも同じようにストラップを通すための革製のループが縫い付けられていて、さらに底部にはストラップを保持する擬宝珠(ぎぼし)状の突起が付いていて、これらのループと突起にストラップを通してからバックル留めして、コップと本体とをしっかり固定することができます。

↓正面斜め上から。

↓ストラップの背面側には、水筒を雑納のDリンクに吊るすためのクリップが取り付けられています。

↓クリップから下に伸びているストラップ。内側の1本はさきほど触れたように本体とコップとの固定のために擬宝珠留めを経由して前側のバックルへとつながっています。外側のもう一本は擬宝珠留めの先で終わっています。こちらの一本は、水筒を雑納に取り付けるためのものです。雑納の蓋に設えられたループにこのストラップを通して水筒の擬宝珠留めで固定します。上述の、雑納のDリンクに水筒をクリップで吊るすだけでは、それを支点にして水筒が上下左右にぶらぶら揺れたり弾んだりするので、ストラップを雑納の蓋のループに通して固定することにより、二点で水筒と雑納をしっかり密着させるのです。

↓クリップはDリンクへ、ストラップは雑納の蓋のループへ通して・・・

↓擬宝珠で固定します。

まだまだ画像もたくさんあり、もっと続けたいのですが、長くなりすぎるので一旦ここで筆を置きます。続きは次回。

2013年12月24日

MP38/40 マガジンの解剖(The anatomy of the magazine for M.P.38 u.40)

MP38/40 マガジンの解剖(The anatomy of the magazine for M.P.38 u.40)

相変わらずお寒うございます。

片付けながらのコレクション弄(いじ)り、今回はドイツ軍サブマシンガン「MP38/40」用マガジンです。

ここで「MP38/40」についての講釈は不必要かと思いますが、軍装品のブログをやってみようかなと思う人間にとっては「そんなの常識だよ」というものでも、まだこの世界に足を踏み入れたばかりの方々にとっては新たな発見・知識の習得に資するかと考え、少しだけ・・・、と思いましたが、やっぱりWikipediaを見て頂くことにします。Wikipediaの中には時々「?」と思うものがありますが、MP38/40の項に関してはそれほど「?」と思うところが無かったので、そちらを参照して頂き、ここでは割愛することにします。Wikiでは記載されていない事だけ所々に散りばめます。

MP38/40(Maschinenpistole 38/40)、原語に忠実に訳せば「38/40式機関拳銃」となります。

さて、MP38/40についてはマルシン製の金属モデルガンを持ってますので、不可動実銃(「無可動」ではありません。こだわってますよー)を買おうかとは考えてません。もちろん資力の問題が大きいためですが。マルシン製の金属モデルガンもいろいろ酷評されますが私自身はまぁそこそこの出来だと思っています。

で、それではせめてアクセサリーなどは実物を、といういつもの流れで今から20年以上前に入手したのがこのマガジンです。↓

↑こうして見ると結構凹みや錆が目立ちますね。側面に補強リブのあるごく一般的なタイプです。

↓マガジン下部にある「M.P.38 u. 40」の刻印。「u.」はドイツ語の「und(英語の「and」)」の略です。「MP38および40用」という意味です。

↓マガジン背面。銃本体に装着した時にマガジンハウジングに隠れるか隠れないかの部分です。製造者のヴァッフェン・アムト(WaffenAmt:陸軍兵器局)・コードと製造年の下2けた等。

さらに拡大↓

「WaA815」と「98E」は共にオーストリア、グラーツのシュタイヤー‐ダイムラー‐プフ株式会社・グラーツ工場製であることを示します。「41」は1941年製であることを示します。

↑マガジン背面下部の穴と「32」の数字の刻印。この穴からカートリッジが見えたら32発入っているよ、というインジケーターのためのモノです。

↓いよいよ解剖。マガジン底部の板バネストッパーを・・・

↓上へ押し上げ・・・

↓拡大。

↓前方へずらしますと・・・

↓マガジン・スプリングが・・・

飛び出してきます・・・

↓バラしました。

↓フォロワー

↓フォロワー前側。WaAは・・・

「280」です。チューリンゲンのErma社(エルフルト機械工業ベルトホルト=ガイペル有限会社)製です。

↓マガジン底部のプレート裏面。「WaAB37」すなわちフランクシェ鉄工業株式会社(Frank'sche Eisenwerke A.G.)製です。

打ち損じだからか、上下に2つ刻印があります。下のモノは右端が薄いです。

マガジンを構成する部品がいろんなところで造られ、組み立てられたのが判ります。

もう一本の方は、また気が向いたらやります。

ではまた。

相変わらずお寒うございます。

片付けながらのコレクション弄(いじ)り、今回はドイツ軍サブマシンガン「MP38/40」用マガジンです。

ここで「MP38/40」についての講釈は不必要かと思いますが、軍装品のブログをやってみようかなと思う人間にとっては「そんなの常識だよ」というものでも、まだこの世界に足を踏み入れたばかりの方々にとっては新たな発見・知識の習得に資するかと考え、少しだけ・・・、と思いましたが、やっぱりWikipediaを見て頂くことにします。Wikipediaの中には時々「?」と思うものがありますが、MP38/40の項に関してはそれほど「?」と思うところが無かったので、そちらを参照して頂き、ここでは割愛することにします。Wikiでは記載されていない事だけ所々に散りばめます。

MP38/40(Maschinenpistole 38/40)、原語に忠実に訳せば「38/40式機関拳銃」となります。

さて、MP38/40についてはマルシン製の金属モデルガンを持ってますので、不可動実銃(「無可動」ではありません。こだわってますよー)を買おうかとは考えてません。もちろん資力の問題が大きいためですが。マルシン製の金属モデルガンもいろいろ酷評されますが私自身はまぁそこそこの出来だと思っています。

で、それではせめてアクセサリーなどは実物を、といういつもの流れで今から20年以上前に入手したのがこのマガジンです。↓

↑こうして見ると結構凹みや錆が目立ちますね。側面に補強リブのあるごく一般的なタイプです。

↓マガジン下部にある「M.P.38 u. 40」の刻印。「u.」はドイツ語の「und(英語の「and」)」の略です。「MP38および40用」という意味です。

↓マガジン背面。銃本体に装着した時にマガジンハウジングに隠れるか隠れないかの部分です。製造者のヴァッフェン・アムト(WaffenAmt:陸軍兵器局)・コードと製造年の下2けた等。

さらに拡大↓

「WaA815」と「98E」は共にオーストリア、グラーツのシュタイヤー‐ダイムラー‐プフ株式会社・グラーツ工場製であることを示します。「41」は1941年製であることを示します。

↑マガジン背面下部の穴と「32」の数字の刻印。この穴からカートリッジが見えたら32発入っているよ、というインジケーターのためのモノです。

↓いよいよ解剖。マガジン底部の板バネストッパーを・・・

↓上へ押し上げ・・・

↓拡大。

↓前方へずらしますと・・・

↓マガジン・スプリングが・・・

飛び出してきます・・・

↓バラしました。

↓フォロワー

↓フォロワー前側。WaAは・・・

「280」です。チューリンゲンのErma社(エルフルト機械工業ベルトホルト=ガイペル有限会社)製です。

↓マガジン底部のプレート裏面。「WaAB37」すなわちフランクシェ鉄工業株式会社(Frank'sche Eisenwerke A.G.)製です。

打ち損じだからか、上下に2つ刻印があります。下のモノは右端が薄いです。

マガジンを構成する部品がいろんなところで造られ、組み立てられたのが判ります。

もう一本の方は、また気が向いたらやります。

ではまた。

2013年10月06日

またまたK98k用スリングTrageriemen(スリング・負革)続き

前回・前々回に続き、私の「寄り道コレクション」から、またまた別のドイツ軍の歩兵用主力小銃K98k用スリング(Trageriemen・負革)を。

実はこの個体は、既に私の手を離れております。3、4年前にオークションに出品して落として頂きました。資料として画像を撮っておいたものなのです。

長さ調節用のバックル部分の革が一部めくれていました。

因みに前回、前々回の個体の画像も同じ時期に撮影したものですが、個体自体は今でも大事に保存しています。

ストック固定器具の刻印。「KROYMANN & CO 1938(9?)HUMBURG」。

メーカーの刻印は、初めは「メーカー名そのもの」だったのが、防諜上の理由から「英数字2~3文字(/を伴って5文字となる例も)、「WaA」、「RBナンバー」となっていきました。時期によっては混在している例もあります。

個人的にはWaAよりも「メーカー名そのもの」の方が、なんとなく嬉しい(変?)です。

実はこの個体は、既に私の手を離れております。3、4年前にオークションに出品して落として頂きました。資料として画像を撮っておいたものなのです。

長さ調節用のバックル部分の革が一部めくれていました。

因みに前回、前々回の個体の画像も同じ時期に撮影したものですが、個体自体は今でも大事に保存しています。

ストック固定器具の刻印。「KROYMANN & CO 1938(9?)HUMBURG」。

メーカーの刻印は、初めは「メーカー名そのもの」だったのが、防諜上の理由から「英数字2~3文字(/を伴って5文字となる例も)、「WaA」、「RBナンバー」となっていきました。時期によっては混在している例もあります。

個人的にはWaAよりも「メーカー名そのもの」の方が、なんとなく嬉しい(変?)です。

2013年09月28日

K98k用スリングTrageriemen(スリング・負革)続き

前回に続き、私の「寄り道コレクション」からまた別のドイツ軍の歩兵用主力小銃K98k用スリング(Trageriemen・負革)を。

一番下の画像の刻印からこの個体が「ベルリンのA. Wunderlich Nachf., Fabrik für Heeresausrüstung(A. ヴンダーリッヒ軍装備研究製造所)による1939年製のモノ」であることが分かります。

しかしながら、その上の画像にある「WaA」の刻印の番号100(?)(108にも400にも700にも見えますが)が解せません。今挙げたどのWaA番号も、この製造者にあてがわれたとする資料が見つからないのです。

現在までに解明されているWaA番号の中に、まだ未解明分として残っているのであれば、それはそれで珍しくて良しとしますが…(「WaffenAmt」や「WaA」等で検索すれば多くのデータベースがあがってきますが、それらのいずれに於いてもこの製造者とWaA番号が一致するものがありません)。今後の研究課題です。

ある研究サイト(THE RIFLE SLING HOME PAGE)で同じモノを「WINDERLICH NACH BERLIN 1939」と紹介していますが、スペルを読み取り違えていますので(「NACH」の後に絶対に一文字ありますし、Wの後ろの文字も「I」よりもむしろ「U」に思えます)鵜呑みにはできません。(ちなみにその個体画像提供者は、米国の軍装品研究者・コレクターのHayes Otoupalik氏です。何も異論を差し挟んでらっしゃらないようですが…?)

長さ調節用のバックル部分には、まだ革がしっかり張りついていて、金具本体に、例えば「L&F」等の刻印があるかどうか等確認できませんので、製造者が誰かは分かりません。

革の表面に幾つか割れが生じていますが、比較的きれいな部類に入ると思います。

乱暴に扱わなければ十分使えます。

一番下の画像の刻印からこの個体が「ベルリンのA. Wunderlich Nachf., Fabrik für Heeresausrüstung(A. ヴンダーリッヒ軍装備研究製造所)による1939年製のモノ」であることが分かります。

しかしながら、その上の画像にある「WaA」の刻印の番号100(?)(108にも400にも700にも見えますが)が解せません。今挙げたどのWaA番号も、この製造者にあてがわれたとする資料が見つからないのです。

現在までに解明されているWaA番号の中に、まだ未解明分として残っているのであれば、それはそれで珍しくて良しとしますが…(「WaffenAmt」や「WaA」等で検索すれば多くのデータベースがあがってきますが、それらのいずれに於いてもこの製造者とWaA番号が一致するものがありません)。今後の研究課題です。

ある研究サイト(THE RIFLE SLING HOME PAGE)で同じモノを「WINDERLICH NACH BERLIN 1939」と紹介していますが、スペルを読み取り違えていますので(「NACH」の後に絶対に一文字ありますし、Wの後ろの文字も「I」よりもむしろ「U」に思えます)鵜呑みにはできません。(ちなみにその個体画像提供者は、米国の軍装品研究者・コレクターのHayes Otoupalik氏です。何も異論を差し挟んでらっしゃらないようですが…?)

長さ調節用のバックル部分には、まだ革がしっかり張りついていて、金具本体に、例えば「L&F」等の刻印があるかどうか等確認できませんので、製造者が誰かは分かりません。

革の表面に幾つか割れが生じていますが、比較的きれいな部類に入ると思います。

乱暴に扱わなければ十分使えます。

2013年09月16日

K98k用スリングTrageriemen(スリング・負革)

今回は寄り道コレクションからドイツ軍の歩兵用主力小銃K98k用スリング(Trageriemen・負革)を。

実銃は所持が禁じられているので、せめてアクセサリーぐらいは実物を…ということで

私のメイン・コレクション対象であるWWⅡ米陸軍歩兵用の各種銃器用のモノのほか、

ドイツ軍歩兵の良き伴侶であるK98kのスリングも、WWⅡ軍用銃ファンとしてコレクションしなければならないのだという強迫観念にとらわれ(?)入手した経緯があります。

遠目には黒革のように見えますが、経年と脂で表側の茶色が黒ずんで見えます。

この固定器具によりストックのスリットからスリングが抜けないようにします。

固定器具の表と裏。この個体には製造者を特定する刻印が認められません。裏側の中央部分にWaAの鷲のマーキングかなと思えるような「跡」のように見えるものがありますが確証が持てません。WaA#や、年代によっては西暦4ケタや製造者の固有名詞等が刻まれている例があります。

長さ調節用のバックルの表と裏。このバックル個体は「L&F」の刻印があります。Linden & Funke KG(Linden & Funke合資会社)製であることがわかります。

スリング本体の裏側に施された製造者名の刻印。

Otto Köberstein

LANDSBERG a. W.(a.W←「an der Warthe」の略)

Landsbergの馬具製造業者オットー=ケーベルシュタインによる製造。

↓こうすると見やすいでしょうか?

今後もメインではない「寄り道コレクション」をちょくちょくご紹介していきます。

実銃は所持が禁じられているので、せめてアクセサリーぐらいは実物を…ということで

私のメイン・コレクション対象であるWWⅡ米陸軍歩兵用の各種銃器用のモノのほか、

ドイツ軍歩兵の良き伴侶であるK98kのスリングも、WWⅡ軍用銃ファンとしてコレクションしなければならないのだという強迫観念にとらわれ(?)入手した経緯があります。

遠目には黒革のように見えますが、経年と脂で表側の茶色が黒ずんで見えます。

この固定器具によりストックのスリットからスリングが抜けないようにします。

固定器具の表と裏。この個体には製造者を特定する刻印が認められません。裏側の中央部分にWaAの鷲のマーキングかなと思えるような「跡」のように見えるものがありますが確証が持てません。WaA#や、年代によっては西暦4ケタや製造者の固有名詞等が刻まれている例があります。

長さ調節用のバックルの表と裏。このバックル個体は「L&F」の刻印があります。Linden & Funke KG(Linden & Funke合資会社)製であることがわかります。

スリング本体の裏側に施された製造者名の刻印。

Otto Köberstein

LANDSBERG a. W.(a.W←「an der Warthe」の略)

Landsbergの馬具製造業者オットー=ケーベルシュタインによる製造。

↓こうすると見やすいでしょうか?

今後もメインではない「寄り道コレクション」をちょくちょくご紹介していきます。