2014年09月28日

WWⅡU.S. ガバメント用M1916ホルスター(WWⅡU.S. M1916 Pistol Holster)

こんにちは。

当地大阪は日向ではちょっと暑く、日陰にいるとちょうど良い、絶好の運動会日和となりました。今朝方はひんやりした空気の中にご近所の金木犀が放つ芳しい香りがやわらかく漂っておりました。

さて今回は、前回のM1911(M1911A1)45口径自動拳銃(通称ガバメント)用マガジン・パウチと同様、ガバメントと密接に関係のある「ホルスター」についてです。

密接に関係があると申しましたが、密接と言うかこれが無いと携帯所持できないので「一心同体」と言えましょうか。

↓M1916ホルスター。照明の影に入ってしまい、すみません。ガスガンを収めています。

色は茶色(褐色)で、WWⅠ時代より以前から続く伝統的なアメリカ陸軍の革装備品と同じ色目です。とは言え、革製品の宿命で、もっと黒ずむこともあります。

↓ガバメントを並べました。

その昔TV映画「COMBAT!」のサンダース軍曹を見てこのホルスターを是非とも入手したいと思いましたが、当時はまだ高校生で可処分所得(小遣い)は少なく、已むなく中田商店製のレプリカを買ったのを思い出しました。

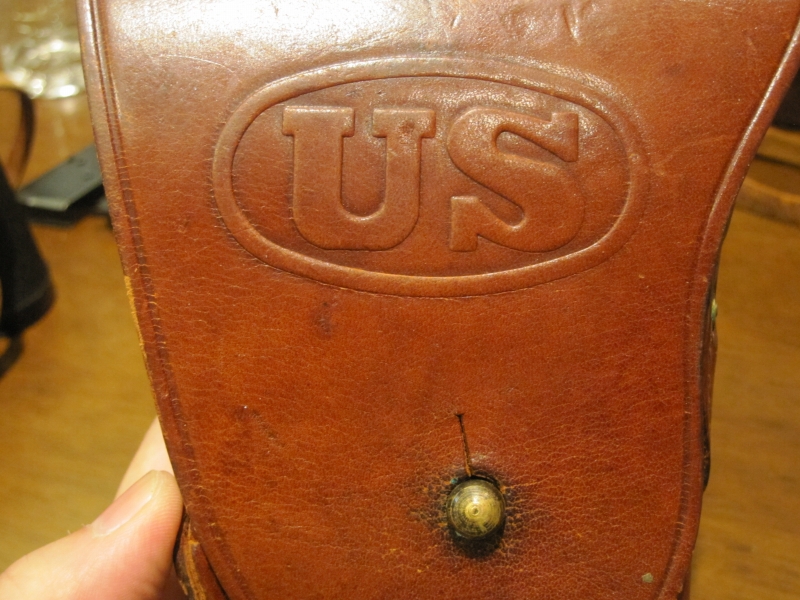

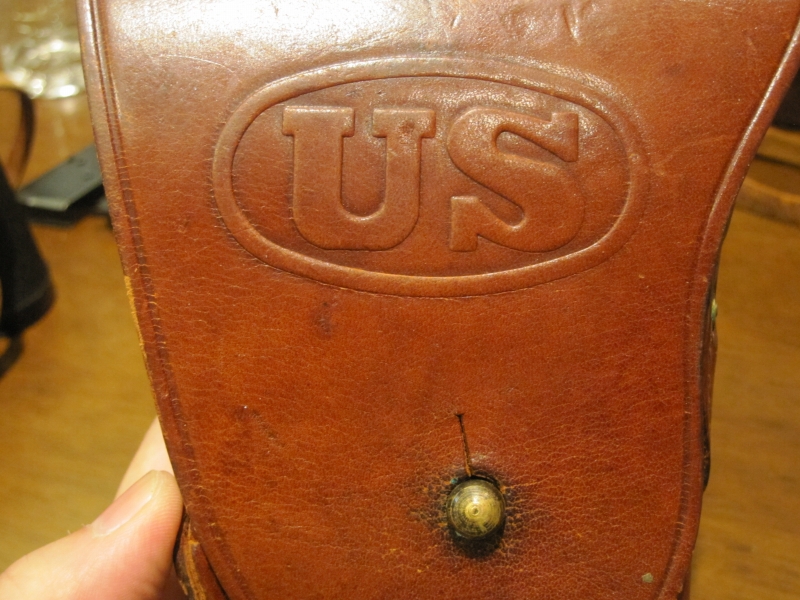

↓フラップには楕円の中にUSのエンボス。メーカーによって楕円の形やUSの書体に微妙な若干の差異があります。フラップの固定はスタッドにフラップの穴を引っ掛けるだけという簡単な仕組みです。

↓裏面。ピストル・ベルトやカートリッジ・ベルトの下部に設けられたハトメ穴に通してぶら下げるためのダブル・フック・ワイヤー・ハンガーが上端に見えます。また、トラウザース用ベルトのような細身のベルトに通して使うための縦スリットも設けられています。

↓拡大しました。

↓更に拡大。大体のM1916ホルスターは、この部分にメーカー名と製造年が刻印されています。

1942年BOYT社製です(Boyt Harness Company、アイオワ州 デモイン(Des Moines)に今もあります)。ほか、全部で17社程が製造したそうです。

↓真上から見た図。ダブル・フック・ワイヤー・ハンガーをピストル・ベルトに吊り下げた上で、ホルスター本体と吊具とのすき間にナイフを挿すのが空挺隊員の間で広く見られたとのことですが、ひと工夫しないとキツくて無理です(後述の、内部のスぺーサーを抜く、など)。

↓フラップを開けました。表のUSエンボスの陰がくっきり見えます。「谷折り」の浅い掘り込み溝が見えますが、フラップの折れ曲がる位置からは離れていてあまり意味がなさそうです。

↓中を覗きます。銃をしっかりホールドするためのスペーサーが仕込まれています。中は木製のブロックです。

↓拡大。銃の幅(厚さ)が小さくなるトリガー後方からフレーム前端までの部分とホルスターとのクリアランスを埋めるようになっています。

↓一番下には「底」があります。銃の先端部が奥まで入りやすいようホルスター下端の形状を筒状に保つための細工です。真ん中の穴は水抜きのためのもので、その前後(画像では上下)にあるのは、この底パーツを構成する革2枚を裏面同士で重ね合わせて固定している、緑青の生えたリベットです。

↓ホルスター下端は若干厚めの革が挟みこまれて縫い合わされています。そういえばこの「挟み革」の役割は何?と調べましたが、手持ちの資料では分かりませんでした。

私なりの推論は以下の通りです(一文が長いのでご注意)。

↓この画像にも写っているホルスター下端部のハトメ穴は、これに紐を通してホルスターを太腿に固定するのにも使われましたが、このハトメ穴には水抜きの役割が課せられており、そのため、穴より低い所に空間があるとそこに水が溜まってしまってその役割を達せられない訳で、ハトメ穴の位置は水が溜まるであろう部分の一番「底」であらねばならず、とは言えハトメと縫合ステッチ部分との間にはどうしても一定の間隔が生じざるを得ず、この「挟み革」の上端が「底」となるようにハトメ穴下端の位置に合わせるようにしてホルスター本体下端部に挟み込んだのではないか…というものです。いかがでしょうか?

以上駆け足で見てまいりました。

上述の中田商店製レプリカには内部のスぺーサーは無く、「底」部品もありませんでしたが外見は必要十分でとてもコストパフォーマンスの良いモノでした。今でも販売は続いているのでしょうか?

このM1916ホルスターは、時代が下って1950年代には黒革で作られるようになりました(M1と改名も)。もともと茶色であったモノを兵士個人で黒く染めて使う例もありましたので、例えば「1944年製なのに色が黒」というモノがあってもおかしくありませんのでご注意下さい。

今回はこの辺で。それでは、また……。

当地大阪は日向ではちょっと暑く、日陰にいるとちょうど良い、絶好の運動会日和となりました。今朝方はひんやりした空気の中にご近所の金木犀が放つ芳しい香りがやわらかく漂っておりました。

さて今回は、前回のM1911(M1911A1)45口径自動拳銃(通称ガバメント)用マガジン・パウチと同様、ガバメントと密接に関係のある「ホルスター」についてです。

密接に関係があると申しましたが、密接と言うかこれが無いと携帯所持できないので「一心同体」と言えましょうか。

↓M1916ホルスター。照明の影に入ってしまい、すみません。ガスガンを収めています。

色は茶色(褐色)で、WWⅠ時代より以前から続く伝統的なアメリカ陸軍の革装備品と同じ色目です。とは言え、革製品の宿命で、もっと黒ずむこともあります。

↓ガバメントを並べました。

その昔TV映画「COMBAT!」のサンダース軍曹を見てこのホルスターを是非とも入手したいと思いましたが、当時はまだ高校生で可処分所得(小遣い)は少なく、已むなく中田商店製のレプリカを買ったのを思い出しました。

↓フラップには楕円の中にUSのエンボス。メーカーによって楕円の形やUSの書体に微妙な若干の差異があります。フラップの固定はスタッドにフラップの穴を引っ掛けるだけという簡単な仕組みです。

↓裏面。ピストル・ベルトやカートリッジ・ベルトの下部に設けられたハトメ穴に通してぶら下げるためのダブル・フック・ワイヤー・ハンガーが上端に見えます。また、トラウザース用ベルトのような細身のベルトに通して使うための縦スリットも設けられています。

↓拡大しました。

↓更に拡大。大体のM1916ホルスターは、この部分にメーカー名と製造年が刻印されています。

1942年BOYT社製です(Boyt Harness Company、アイオワ州 デモイン(Des Moines)に今もあります)。ほか、全部で17社程が製造したそうです。

↓真上から見た図。ダブル・フック・ワイヤー・ハンガーをピストル・ベルトに吊り下げた上で、ホルスター本体と吊具とのすき間にナイフを挿すのが空挺隊員の間で広く見られたとのことですが、ひと工夫しないとキツくて無理です(後述の、内部のスぺーサーを抜く、など)。

↓フラップを開けました。表のUSエンボスの陰がくっきり見えます。「谷折り」の浅い掘り込み溝が見えますが、フラップの折れ曲がる位置からは離れていてあまり意味がなさそうです。

↓中を覗きます。銃をしっかりホールドするためのスペーサーが仕込まれています。中は木製のブロックです。

↓拡大。銃の幅(厚さ)が小さくなるトリガー後方からフレーム前端までの部分とホルスターとのクリアランスを埋めるようになっています。

↓一番下には「底」があります。銃の先端部が奥まで入りやすいようホルスター下端の形状を筒状に保つための細工です。真ん中の穴は水抜きのためのもので、その前後(画像では上下)にあるのは、この底パーツを構成する革2枚を裏面同士で重ね合わせて固定している、緑青の生えたリベットです。

↓ホルスター下端は若干厚めの革が挟みこまれて縫い合わされています。そういえばこの「挟み革」の役割は何?と調べましたが、手持ちの資料では分かりませんでした。

私なりの推論は以下の通りです(一文が長いのでご注意)。

↓この画像にも写っているホルスター下端部のハトメ穴は、これに紐を通してホルスターを太腿に固定するのにも使われましたが、このハトメ穴には水抜きの役割が課せられており、そのため、穴より低い所に空間があるとそこに水が溜まってしまってその役割を達せられない訳で、ハトメ穴の位置は水が溜まるであろう部分の一番「底」であらねばならず、とは言えハトメと縫合ステッチ部分との間にはどうしても一定の間隔が生じざるを得ず、この「挟み革」の上端が「底」となるようにハトメ穴下端の位置に合わせるようにしてホルスター本体下端部に挟み込んだのではないか…というものです。いかがでしょうか?

以上駆け足で見てまいりました。

上述の中田商店製レプリカには内部のスぺーサーは無く、「底」部品もありませんでしたが外見は必要十分でとてもコストパフォーマンスの良いモノでした。今でも販売は続いているのでしょうか?

このM1916ホルスターは、時代が下って1950年代には黒革で作られるようになりました(M1と改名も)。もともと茶色であったモノを兵士個人で黒く染めて使う例もありましたので、例えば「1944年製なのに色が黒」というモノがあってもおかしくありませんのでご注意下さい。

今回はこの辺で。それでは、また……。