2015年08月23日

M-1956 コンバット・フィールドパック(US M-1956 Combat Field Pack)

こんにちは。

24時間TVの是非は置いといて、隔週刊の当ブログにお越し下さった皆さま、ありがとうございます。

さて今回取り上げますのは、USヴェトナム戦装備には欠かせない(事も無い)「M-1956コンバット・フィールドパック」です。

1956年にそれまでの旧式なM1910装備システムに代わり採用されたM1956装備システム(M1956 Load-Carrying Equipment)の構成要素のうちの一つです。

兵士が戦場で使うこまごました物を収納・携帯するのに使われた小間物入れ的パックで、通常はピストル・ベルトの背面部に装着します。

↑M-1956 Load-Carrying Equipment の一つで、レーションやユテンシル、靴下、タオル、下着その他いろいろ収納するのに使われました。

画像は「水筒1個じゃ飲み水が足りないから2個装備する!」となった頃以降の装備レイアウト例。

↓M1956 Load-Carrying Equipmentとはこれです(軍マニュアルから抜粋)。

今回取り上げましたのは「6」です。

↑パック背面の2つのスライド・キーパーでピストル・ベルトに固定し、上部両端のハトメ・タブにサスペンダーの後ろストラップのフックを繋いで支えます。

↑真上から見ています。本体はコットン・ダック製。左上、手で支えているのが上述のサスペンダー後ろストラップのフックに繋いだハトメ・タブ。中央横に一本ある少し暗いトーンのOD色のコットン・ウェブ・テープはキャリング・ストラップ。

↑このように掴めるので便利です。

↑この白っぽい四角はIDカード・スロットになっていて、このパックが誰の持ち物であるか分かるように名前を書いた紙片等を入れられるようになっています。

↑正面から。全体的な形態はWWⅡ時のM-1936 od キャンバス・フィールド・バッグ(通称ミュゼット・バッグ)に似ていますが、大きさはかなり小さくなっています。USスタンプがフラップにあります。

↑下に2本ストラップがありますが、これはポンチョなどを丸めてこのパックに結わえ付けるのに使います。

↑後ろから前に廻してバックルで留めます。

↑フラップの正面向かって右側にはハトメがあります。銃剣の鞘などダブルフック・ワイヤーを持つ装備品を吊るすことが出来るようになっているのはM-1910/1928ハバーサックを彷彿とさせます。左右が逆ですけど。

↑内側には補強の当て布(ウェブ・テープ)があります。

↑パックの両側面には冒頭の画像のようにスライド・キーパーを持つ装備品を装着できるようにウェブ・ベルトが設えられています。

↑このようにです。水筒をピストル・ベルトに装着すると、ピストル・ベルトのハトメにダブルフック・ワイヤーを持つ装備品(銃剣やグレネード・ポケットなど)をぶら下げる場所が無くなるので、このようにパックの側面に水筒を装着してベルトに空きスペースを作りました。

↑こんな風になります。

↑内側を見ていきましょう。フラップを開けるとパック両側面から伸びたベロがあり、フラップと本体の隙間からの雨水の侵入を防ぐのに役立ちます。

↑ベロを開きました。

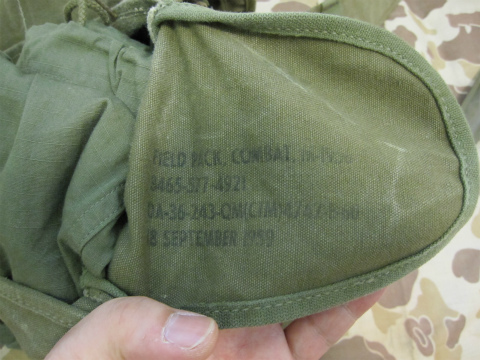

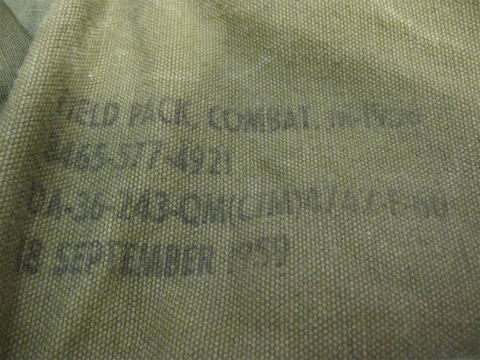

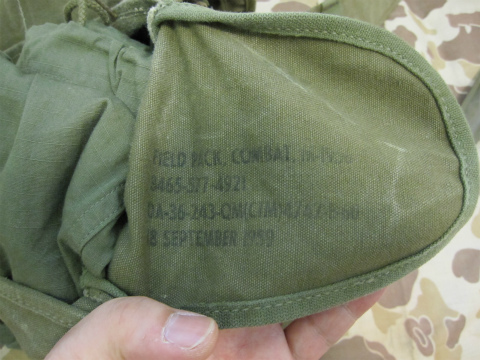

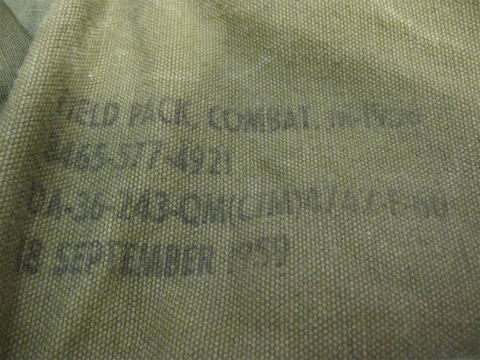

↑右のベロの内側にスタンプがありました。製造者によってはスタンプが左のベロにあるケースもあります。

↑曰く、

FIELD PACK, COMBAT, M-1956

8465-577-4921

DA-36-243-QM(CTM)4742-E-60

18 SEPTEMBER 1959

2行目はおなじみFSNと3行目のDAナンバーなど。4行目は契約日。1960年度第1四半期になりますね。

↑内側です。後継のM-1961コンバット・フィールドパックのようなゴム引き内張りはありません。

↑後継のM-1961コンバット・フィールドパックを大きさ比較用に並べました。M-1961はM-1956を改良して容量を大きくするなど、幾つかの改良を施す形で新たに制式名称が与えられて制式化されたパックです。

巷ではM-1956が「初期型」でM-1961のことを「後期型」と紹介しているのを良く見かけますが、モノ的には制式名称の違う、全く別物であることに留意下さい。世に出た順番としては確かに前後の関係にありますが、両者は別モノです。ただ、M-1961の名称スタンプの中には「FIELD PACK, CANVAS」と表記され、「COMBAT」が「CANVAS」に変わり、更にM-〇〇〇〇の部分が省略されているものもあり、その辺が混乱の一因になっているのは事実です。

以上見て参りました。いかがでしたでしょうか?

「前期型・後期型」の話の他にもう一つ。巷では(有名ショップにおいても)このパックの事を「ブット・パック」などと表記していることがあります。恐らく英語表記のスペルを見て間違ったのだと思いますが、どうせ言うなら正しくは「バット・パック」です。バット(butt)とは米俗語でお尻(ケツ)という意味で(元々はbuttocks)、兵士たちはこのパックのことを俗称で「butt pack(ケツ袋)」と言っていました。スペルを見てそのまま「ブット」と、最初にこう表記した人も人ならそれを盲信した人も・・・。でも、今ではかなりブット・パックで通ってしまっているので最早何ともしようが・・・。

そういえばミュゼット・バッグ(musette bag:M-1936 od キャンバス・フィールド・バッグの通称)のことも、「musette」を「マセット」と読んで「マセット・バッグ」などと表記しているお店がありますねぇ。 これもなんだかなぁ・・・。

それでは次回「M-1961コンバット・フィールドパック」につづきます(予定)・・・。

24時間TVの是非は置いといて、隔週刊の当ブログにお越し下さった皆さま、ありがとうございます。

さて今回取り上げますのは、USヴェトナム戦装備には欠かせない(事も無い)「M-1956コンバット・フィールドパック」です。

1956年にそれまでの旧式なM1910装備システムに代わり採用されたM1956装備システム(M1956 Load-Carrying Equipment)の構成要素のうちの一つです。

兵士が戦場で使うこまごました物を収納・携帯するのに使われた小間物入れ的パックで、通常はピストル・ベルトの背面部に装着します。

↑M-1956 Load-Carrying Equipment の一つで、レーションやユテンシル、靴下、タオル、下着その他いろいろ収納するのに使われました。

画像は「水筒1個じゃ飲み水が足りないから2個装備する!」となった頃以降の装備レイアウト例。

↓M1956 Load-Carrying Equipmentとはこれです(軍マニュアルから抜粋)。

今回取り上げましたのは「6」です。

↑パック背面の2つのスライド・キーパーでピストル・ベルトに固定し、上部両端のハトメ・タブにサスペンダーの後ろストラップのフックを繋いで支えます。

↑真上から見ています。本体はコットン・ダック製。左上、手で支えているのが上述のサスペンダー後ろストラップのフックに繋いだハトメ・タブ。中央横に一本ある少し暗いトーンのOD色のコットン・ウェブ・テープはキャリング・ストラップ。

↑このように掴めるので便利です。

↑この白っぽい四角はIDカード・スロットになっていて、このパックが誰の持ち物であるか分かるように名前を書いた紙片等を入れられるようになっています。

↑正面から。全体的な形態はWWⅡ時のM-1936 od キャンバス・フィールド・バッグ(通称ミュゼット・バッグ)に似ていますが、大きさはかなり小さくなっています。USスタンプがフラップにあります。

↑下に2本ストラップがありますが、これはポンチョなどを丸めてこのパックに結わえ付けるのに使います。

↑後ろから前に廻してバックルで留めます。

↑フラップの正面向かって右側にはハトメがあります。銃剣の鞘などダブルフック・ワイヤーを持つ装備品を吊るすことが出来るようになっているのはM-1910/1928ハバーサックを彷彿とさせます。左右が逆ですけど。

↑内側には補強の当て布(ウェブ・テープ)があります。

↑パックの両側面には冒頭の画像のようにスライド・キーパーを持つ装備品を装着できるようにウェブ・ベルトが設えられています。

↑このようにです。水筒をピストル・ベルトに装着すると、ピストル・ベルトのハトメにダブルフック・ワイヤーを持つ装備品(銃剣やグレネード・ポケットなど)をぶら下げる場所が無くなるので、このようにパックの側面に水筒を装着してベルトに空きスペースを作りました。

↑こんな風になります。

↑内側を見ていきましょう。フラップを開けるとパック両側面から伸びたベロがあり、フラップと本体の隙間からの雨水の侵入を防ぐのに役立ちます。

↑ベロを開きました。

↑右のベロの内側にスタンプがありました。製造者によってはスタンプが左のベロにあるケースもあります。

↑曰く、

FIELD PACK, COMBAT, M-1956

8465-577-4921

DA-36-243-QM(CTM)4742-E-60

18 SEPTEMBER 1959

2行目はおなじみFSNと3行目のDAナンバーなど。4行目は契約日。1960年度第1四半期になりますね。

↑内側です。後継のM-1961コンバット・フィールドパックのようなゴム引き内張りはありません。

↑後継のM-1961コンバット・フィールドパックを大きさ比較用に並べました。M-1961はM-1956を改良して容量を大きくするなど、幾つかの改良を施す形で新たに制式名称が与えられて制式化されたパックです。

巷ではM-1956が「初期型」でM-1961のことを「後期型」と紹介しているのを良く見かけますが、モノ的には制式名称の違う、全く別物であることに留意下さい。世に出た順番としては確かに前後の関係にありますが、両者は別モノです。ただ、M-1961の名称スタンプの中には「FIELD PACK, CANVAS」と表記され、「COMBAT」が「CANVAS」に変わり、更にM-〇〇〇〇の部分が省略されているものもあり、その辺が混乱の一因になっているのは事実です。

以上見て参りました。いかがでしたでしょうか?

「前期型・後期型」の話の他にもう一つ。巷では(有名ショップにおいても)このパックの事を「ブット・パック」などと表記していることがあります。恐らく英語表記のスペルを見て間違ったのだと思いますが、どうせ言うなら正しくは「バット・パック」です。バット(butt)とは米俗語でお尻(ケツ)という意味で(元々はbuttocks)、兵士たちはこのパックのことを俗称で「butt pack(ケツ袋)」と言っていました。スペルを見てそのまま「ブット」と、最初にこう表記した人も人ならそれを盲信した人も・・・。でも、今ではかなりブット・パックで通ってしまっているので最早何ともしようが・・・。

そういえばミュゼット・バッグ(musette bag:M-1936 od キャンバス・フィールド・バッグの通称)のことも、「musette」を「マセット」と読んで「マセット・バッグ」などと表記しているお店がありますねぇ。 これもなんだかなぁ・・・。

それでは次回「M-1961コンバット・フィールドパック」につづきます(予定)・・・。