2018年04月01日

トンプソン短機関銃用Kerrスリング(Thompson Kerr Sling)

皆さんこんにちは。

平年よりも全国的にかなり早く桜が開花しているとの事で、当地大阪もこの週末には既に満開の時期を迎え、花弁が風にハラハラと吹かれ始めています。近所の桜並木にも多くの見物客がいらしています。

さて、トンプソン絡みモノのネタばっかりで辟易とされておられる方が多いでしょうか?

取り敢えず今回で一旦トンプソン絡みモノネタは終わりますので、どうぞご勘弁ください。今回はスリングです。

トンプソン用のスリングとしては、いわゆるKerrスリングとM1923ウェブ・スリングが代表格になろうかと思います。KerrスリングはM1914スリングとも呼ばれ、WWⅡに入ってからはM3という名称でトンプソン用に制式化された比較的薄手のウェブ製のスリングです。一方のM1923ウェブ・スリングもKerrスリングと同様、一般的に革がスリング素材として良く用いられていた時代に、Kerrスリングよりもブ厚いウェブ素材を用いて、元来はM1903スプリングフィールド小銃用に制式化され、後にトンプソン用のスリングとしても用いられたモノですが、あまり製造されなかったのか現存例は多くなく、どちらかと言えばレア・アイテムになるかと思います。今回はレアでないKerrスリングの方についての徒然です。

↓この画像、もう見飽きましたか。今回はスリングに注目して下さい。

トンプソンに装着するスリングと言えば、私はM1923ウェブ・スリングよりも、このいわゆるKerrスリングを思い浮かべます。バット・ストックに繋がっている方の短いスリング部と、その末端のリングに、フォア・グリップに繋がってる長い方のスリング部とが連結して構成されます。

↓今ではもう見慣れましたが、最初にこの装着図を見たときは「これ、どうなってんの?」と思いました。行って戻ってまた行って...グルグル巡ってるのは何のため?という感じです。バックル無しで自在に長さを調節できるということが分かるのに数秒かかりました…。

↓フロント・スイベルにはスリングが一度通ってからスナップがまたやって来て留まります。

↓スナップの拡大。先ほど触れました「バックル不要」の意味から名付けられた「NOBUCKL」の商標と1914年7月21日特許取得済みとの刻印。材質は黄銅で亜鉛メッキ処理されているのではないかと思います。

↓スナップの裏側です。薄い板バネの部分にだけ黒く塗装がされたかのように見えます。スリング自体の色目はWWⅡになってから製造されたM3の初期のマスタード色ではなく、もっと淡い「バフ」に近いです。M3は、後期には他の装備品と同じようにOD色へと変更されました。

↓長い方のスリングの末端リング部。先ほどと同様の商標と刻印。若干圧が甘い部分があります。

↓裏側です。特記事項無しです。

↓短い方のスリング末端のリング部です。今見た長い方のスリングの末端リング部と全く同じ作りです。刻印に甘いところがあるのも瓜二つです。同じロットで製造されたということだと思います。

↓裏側も同様です。特記事項無しです...。

↓バット・ストックのスイベルに留められている短い方のスリング末端のスナップ。これもフォア・グリップのスイベルに留められている長い方のスリング末端のスナップと同じです。

↓「NOBUCKL」の商標と1914年7月21日特許取得済みとの刻印も同じです...。

「このスリング、どのようにして銃に装着するの?」というスレッドが周期的に銃関係のフォーラムで出て来ますが、画像をよく見れば分かりそうなものなのですけれども、いざ取り付けるとなると、やっぱりちょっと手こずる事もあります。

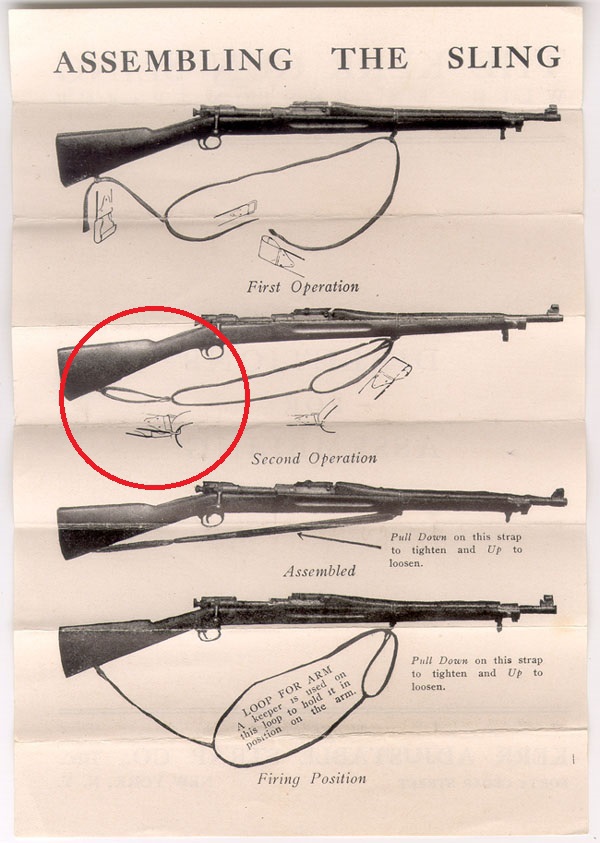

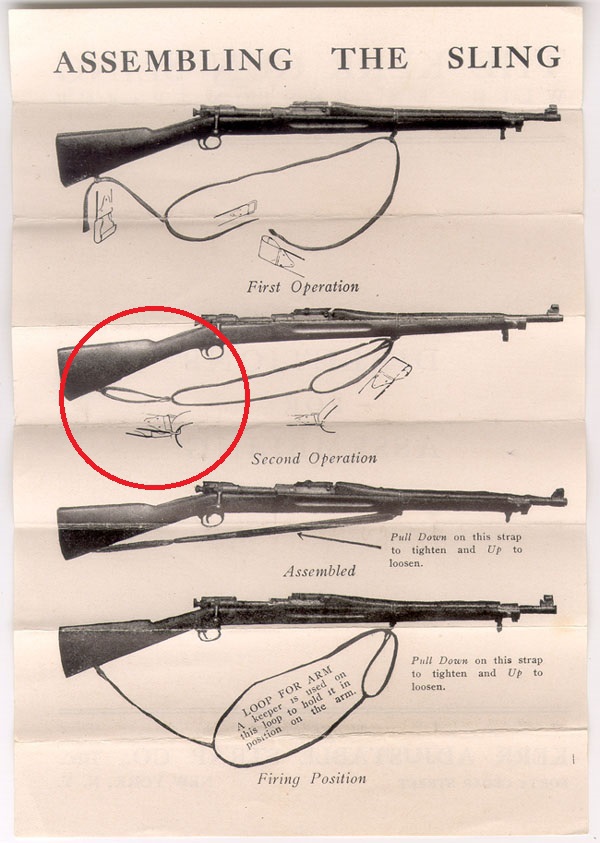

↓以下の画像はウェブ(U.S. Militaria ForumのKerr Sing Instructions)から引用したものを加工したものです。まず、M1903スプリングフィールド小銃へのスリングの取り付け方の説明図です。

注目すべきは、上から2つ目の「Second Operation」の図の、バット・ストックのスイベルに連結されている短い方のスリングです(赤丸部分)。

↓短い方のスリング末端のスナップをただ単にスイベルに留めるのではなく、スイベルを通過させて折り返してループを作って、スリングのもう一方の端に戻り、長い方のスリングに連結しているリング基部の金具に噛ませてあります。

↓ところが一方、こちらはM1917エンフィールド小銃への取り付け方の説明図です。すぐ上で↑見ましたのと同じように、短い方のスリングがループ状になってバット・ストックのスイベルに連結されています。

しかし、良ーく見て下さい。ここに挙げられているスリングは、今まで見てきましたKerrスリングと異なるところがあります。それは長い方のスリングにフリーのリングがある点です(赤丸部分)。上↑では短い方のスリングのスナップは、もう一方の端のリング基部の金具に噛ませてありましたが、こちらでは長い方のスリングにあるフリーのリングにスナップを留めてループが形成されています。

さらに、緑丸の部分にありますように、「前後のスイベル間の長さが短いM1903スプリングフィールド小銃やKrag小銃(筆者注:M1892小銃)に使う場合は、短い方のスリング(the short extension piece)は図のように取り付けよ」と説明されています。つまりスナップをリングに留めずに通過させて折り返し、バット・ストックのスイベルに連結させることにより、スリング全体が長すぎてダブつかないようにしなさいということです。長い方のスリングをフロント・スイベルに取り付けるのと同じ形になります。

このように、Kerrスリングと言っても、フリーのリングがあるモノと無いモノの2種類があったことが分かります。フリーのリングがあるタイプのKerrスリングが、WWⅡに入って新たにM3スリングとして採用された形になります。M3スリングにある「このリングは何のため?」と思えるフリーのリングのルーツはここにありました。短い方のスリングを、このリングを使って更に寸法を詰めて使えるようになっているのです。

↓そのM3スリングのレプリカです。フリーのリングがありまして、

↓このようにバット・ストックのスイベルを通過させてきたスナップを、このフリー・リングに留めてループを作れます。

さらに細かく言えばKerrスリングの中にも長さの異なるバリエーションがいくつかあったようです。全貌は掴めていませんが色んな資料を見ますと、実際に長さ違いバージョンが数多く認められます。

近時「NOBUCKL」の刻印がしっかり入っている精巧なレプリカが見られます。スリングに限らず、一昔前までは一見してレプリカ(悪意があればフェイク)とわかるモノが多かったですが、最近は再現の難しかった金具の形状やその表面処理・塗装、縫製がとても見事に蘇っていて、一見ではなかなか判別できない程の出来栄えのモノが数多く出てきています。実物かレプリカの吟味には相当の注意が必要です。

長く蒐集を続けているとある程度直感で「ん?これは...怪しい」と分かる部分もありますが、「ん~~?これは~~…...、ん~?」と考え込んでしまう程の精巧なモノは、製造業者の努力の賜物であり、リエナクト・コスプレには最適なのですが、それらを「本物」として販売しアブク銭を手にする手段にしている者も存在しますので、我々「コレクター」は鑑識能力を磨き続けねばなりませんね。

それでは今回はこの辺で失礼いたします。

平年よりも全国的にかなり早く桜が開花しているとの事で、当地大阪もこの週末には既に満開の時期を迎え、花弁が風にハラハラと吹かれ始めています。近所の桜並木にも多くの見物客がいらしています。

さて、トンプソン絡みモノのネタばっかりで辟易とされておられる方が多いでしょうか?

取り敢えず今回で一旦トンプソン絡みモノネタは終わりますので、どうぞご勘弁ください。今回はスリングです。

トンプソン用のスリングとしては、いわゆるKerrスリングとM1923ウェブ・スリングが代表格になろうかと思います。KerrスリングはM1914スリングとも呼ばれ、WWⅡに入ってからはM3という名称でトンプソン用に制式化された比較的薄手のウェブ製のスリングです。一方のM1923ウェブ・スリングもKerrスリングと同様、一般的に革がスリング素材として良く用いられていた時代に、Kerrスリングよりもブ厚いウェブ素材を用いて、元来はM1903スプリングフィールド小銃用に制式化され、後にトンプソン用のスリングとしても用いられたモノですが、あまり製造されなかったのか現存例は多くなく、どちらかと言えばレア・アイテムになるかと思います。今回はレアでないKerrスリングの方についての徒然です。

↓この画像、もう見飽きましたか。今回はスリングに注目して下さい。

トンプソンに装着するスリングと言えば、私はM1923ウェブ・スリングよりも、このいわゆるKerrスリングを思い浮かべます。バット・ストックに繋がっている方の短いスリング部と、その末端のリングに、フォア・グリップに繋がってる長い方のスリング部とが連結して構成されます。

↓今ではもう見慣れましたが、最初にこの装着図を見たときは「これ、どうなってんの?」と思いました。行って戻ってまた行って...グルグル巡ってるのは何のため?という感じです。バックル無しで自在に長さを調節できるということが分かるのに数秒かかりました…。

↓フロント・スイベルにはスリングが一度通ってからスナップがまたやって来て留まります。

↓スナップの拡大。先ほど触れました「バックル不要」の意味から名付けられた「NOBUCKL」の商標と1914年7月21日特許取得済みとの刻印。材質は黄銅で亜鉛メッキ処理されているのではないかと思います。

↓スナップの裏側です。薄い板バネの部分にだけ黒く塗装がされたかのように見えます。スリング自体の色目はWWⅡになってから製造されたM3の初期のマスタード色ではなく、もっと淡い「バフ」に近いです。M3は、後期には他の装備品と同じようにOD色へと変更されました。

↓長い方のスリングの末端リング部。先ほどと同様の商標と刻印。若干圧が甘い部分があります。

↓裏側です。特記事項無しです。

↓短い方のスリング末端のリング部です。今見た長い方のスリングの末端リング部と全く同じ作りです。刻印に甘いところがあるのも瓜二つです。同じロットで製造されたということだと思います。

↓裏側も同様です。特記事項無しです...。

↓バット・ストックのスイベルに留められている短い方のスリング末端のスナップ。これもフォア・グリップのスイベルに留められている長い方のスリング末端のスナップと同じです。

↓「NOBUCKL」の商標と1914年7月21日特許取得済みとの刻印も同じです...。

「このスリング、どのようにして銃に装着するの?」というスレッドが周期的に銃関係のフォーラムで出て来ますが、画像をよく見れば分かりそうなものなのですけれども、いざ取り付けるとなると、やっぱりちょっと手こずる事もあります。

↓以下の画像はウェブ(U.S. Militaria ForumのKerr Sing Instructions)から引用したものを加工したものです。まず、M1903スプリングフィールド小銃へのスリングの取り付け方の説明図です。

注目すべきは、上から2つ目の「Second Operation」の図の、バット・ストックのスイベルに連結されている短い方のスリングです(赤丸部分)。

↓短い方のスリング末端のスナップをただ単にスイベルに留めるのではなく、スイベルを通過させて折り返してループを作って、スリングのもう一方の端に戻り、長い方のスリングに連結しているリング基部の金具に噛ませてあります。

↓ところが一方、こちらはM1917エンフィールド小銃への取り付け方の説明図です。すぐ上で↑見ましたのと同じように、短い方のスリングがループ状になってバット・ストックのスイベルに連結されています。

しかし、良ーく見て下さい。ここに挙げられているスリングは、今まで見てきましたKerrスリングと異なるところがあります。それは長い方のスリングにフリーのリングがある点です(赤丸部分)。上↑では短い方のスリングのスナップは、もう一方の端のリング基部の金具に噛ませてありましたが、こちらでは長い方のスリングにあるフリーのリングにスナップを留めてループが形成されています。

さらに、緑丸の部分にありますように、「前後のスイベル間の長さが短いM1903スプリングフィールド小銃やKrag小銃(筆者注:M1892小銃)に使う場合は、短い方のスリング(the short extension piece)は図のように取り付けよ」と説明されています。つまりスナップをリングに留めずに通過させて折り返し、バット・ストックのスイベルに連結させることにより、スリング全体が長すぎてダブつかないようにしなさいということです。長い方のスリングをフロント・スイベルに取り付けるのと同じ形になります。

このように、Kerrスリングと言っても、フリーのリングがあるモノと無いモノの2種類があったことが分かります。フリーのリングがあるタイプのKerrスリングが、WWⅡに入って新たにM3スリングとして採用された形になります。M3スリングにある「このリングは何のため?」と思えるフリーのリングのルーツはここにありました。短い方のスリングを、このリングを使って更に寸法を詰めて使えるようになっているのです。

↓そのM3スリングのレプリカです。フリーのリングがありまして、

↓このようにバット・ストックのスイベルを通過させてきたスナップを、このフリー・リングに留めてループを作れます。

さらに細かく言えばKerrスリングの中にも長さの異なるバリエーションがいくつかあったようです。全貌は掴めていませんが色んな資料を見ますと、実際に長さ違いバージョンが数多く認められます。

近時「NOBUCKL」の刻印がしっかり入っている精巧なレプリカが見られます。スリングに限らず、一昔前までは一見してレプリカ(悪意があればフェイク)とわかるモノが多かったですが、最近は再現の難しかった金具の形状やその表面処理・塗装、縫製がとても見事に蘇っていて、一見ではなかなか判別できない程の出来栄えのモノが数多く出てきています。実物かレプリカの吟味には相当の注意が必要です。

長く蒐集を続けているとある程度直感で「ん?これは...怪しい」と分かる部分もありますが、「ん~~?これは~~…...、ん~?」と考え込んでしまう程の精巧なモノは、製造業者の努力の賜物であり、リエナクト・コスプレには最適なのですが、それらを「本物」として販売しアブク銭を手にする手段にしている者も存在しますので、我々「コレクター」は鑑識能力を磨き続けねばなりませんね。

それでは今回はこの辺で失礼いたします。

タグ :ThompsonM1928A1KerrスリングKerr singM1914 slingM1923 gun slingサンダース軍曹トンプソンスリングトンプソンM1A1トンプソン サブマシンガン