2020年03月22日

M1グレネード・プロジェクション・アダプター(M1 Grenade Projection Adapter)

みなさん、こんにちは。

新型コロナウィルスの影響で縮こまっていますね。私はあんまり気にしてはいませんが、外出する際はマスクをして同調圧力対策しています。

もちろん手洗いはしっかりやって感染を防ぐとともに、万が一知らぬうちに感染してしまっていたとしても拡散させることの無いように努めています。お彼岸の3連休というかたも多いかと思いますが、いかがお過ごしでしょうか。定刻を一時間半過ぎてお送りします。

グレネード・プロジェクション・アダプターとは、手榴弾をライフルと専用のカートリッジを使って、手で投擲するのとは桁違いの距離に飛ばすためのアダプターです。

もう6年以上も前の記事(←クリックで別ウィンドウが開きます)で「『M1A2』は持っていますが、WWII中の製造バージョンである『M1』は、まだ未蒐集です」と申しておりましたが、今般期せずして手に入れる機会を得まして、しかも製造年の異なる(1944年と1945年)2個体で、程度もそこそこ良く、たいへん喜んでおります。

↓まずはなんちゃってMk2手榴弾を掴ませているM1A2(右端)とも合わせて3個体集合画像です。左2つが今般入手出来たM1です。

↓見難いので手榴弾を外しました。左2つのM1はWWⅡ版のやや濃いOD塗装です。

右端のM1A2は製造年が1969年の明るいODで、ヴェトナム戦頃では一般的なライム・グリーンです。左の2つのM1が4本爪、右のM1A2が3本爪であるのがお分かりいただけますか。「爪は4本も要らん。3本で十分じゃ。」という簡素化が「M1A1」で図られ、「M1A2」でも続きました。とは言え、爪をチューブに取り付けるためのネジ孔が、今取り付けられている3本爪の分とは別に3箇所穿かれています(少しずれた位置に孔が見え隠れしているのがお分かり頂けますでしょうか?)。ですので、この個体は「『M1』として4つのネジ孔があけられたチューブを使い、新たに2つの孔を穿って『M1A2』として3つ爪を取り付けて作られた『M1チューブ流用M1A2』である。」と言えると思います。その簡素化の一方で、M1A1からは手榴弾の底部が収まる部分にカップが追加されました。

↓Mk2手榴弾の安全レバーを、一つだけ長い爪にあるアーミング・クリップに通してから4本の爪を手榴弾の凸凹の溝に噛ませて保持させます。

↓後継のM1A2も基本的構造は同じです。

↓飛翔安定フィン。左の2つがM1、右端がM1A2。しかし実はさっきから右端のモノを「M1A2」と呼んでますが、「M1A2」の飛翔安定フィンにはスロットが開けられている筈なのですが、この個体には開けられていません。M1のように飛翔安定フィンにスロットが無くて3本爪であれば本来は「M1A1」なのです。でもあとで見ますようにステンシルで「M1A2」と表記されている以上、この個体は「M1A2である」という事に致します...。私自身は「M1」は4本爪でフィンはソリッド、スロットの両方があり、「M1A1」は3本爪でフィンはソリッド、「M1A2」は3本爪でフィンはスロット、という解釈をしているのですが、必ずしも完全にこの解釈には合致しないモノがあるのは事実です。先ほど上で申しましたように製造部材(部品)の在庫を流用する過程で特徴の混在するモノが生まれた、としか説明のしようがないところだと思います。

↓取り敢えず左端のモノからステンシルを見て行きます。画像上のモノ。「ADAPTER, GRENADE PROJECTION, M1」との制式名称表記と、「GML 43」。GMLはまず恐らく製造者だと思いますが、今回急いで調べましたがまだ特定できていません…。「43」は「1943年」の意味ではなくて製造ロットだと思います。なぜなら…

↓その「GML 43」の下に「1945」とあるからです。こちらが「1945年製造」を表しています。

↓次に2つ目のM1です。1つ目のM1と同様「ADAPTER, GRENADE PROJECTION, M1」と制式名称表記があり…

↓その下に「J.J.N. 15」とあります。こちらも入手して以来ネットで調べていますが未解明です。 製造者とロット表記だと思います。さらにその下に「1944」とあり、これが「1944年製造」を表します。

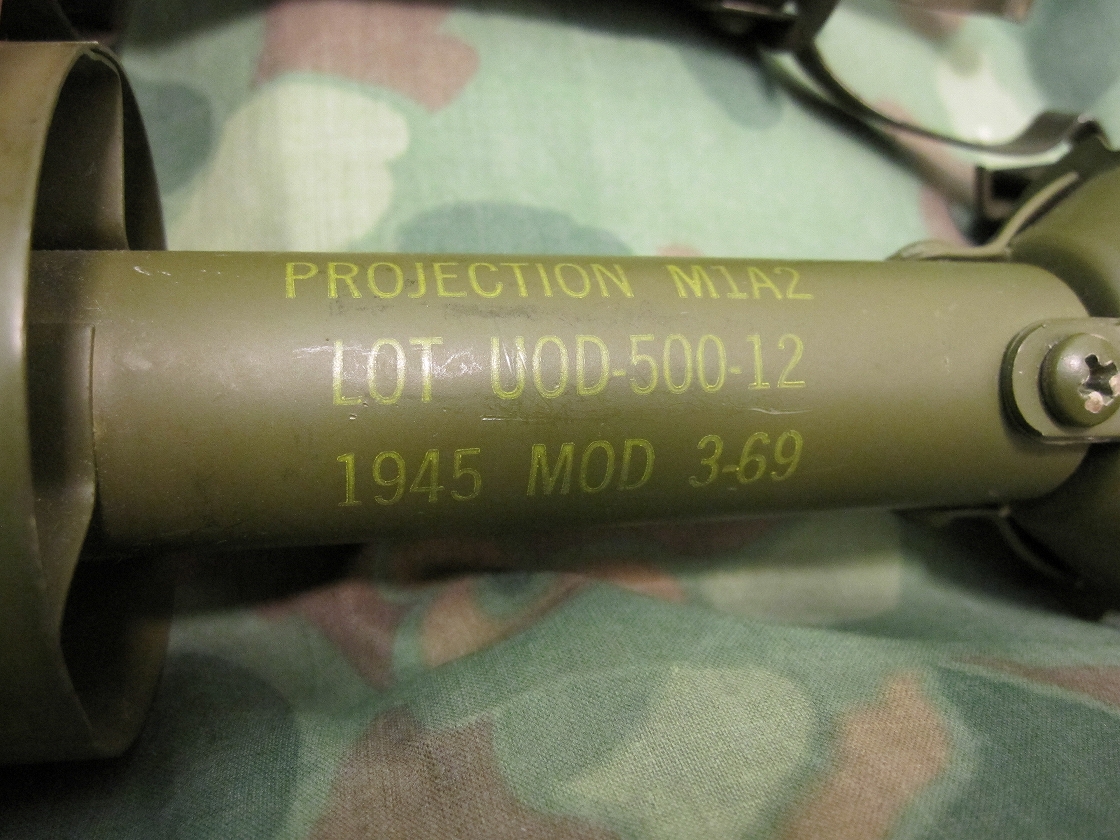

↓ついでにこの個体のステンシルについても。冒頭でも記しました過去の記事ではステンシルについては詳細に言及していませんでしたので今ここで。「ADAPTER, GRENADE PROJECTION, M1A2」との制式名称表記がありまして、その下に「LOT UOD500-12」とあります。「UOD」とはオレゴン州のUmatilla Ordnance Depotの略で、「500-12」は製造ロット番号。さらにその下に…

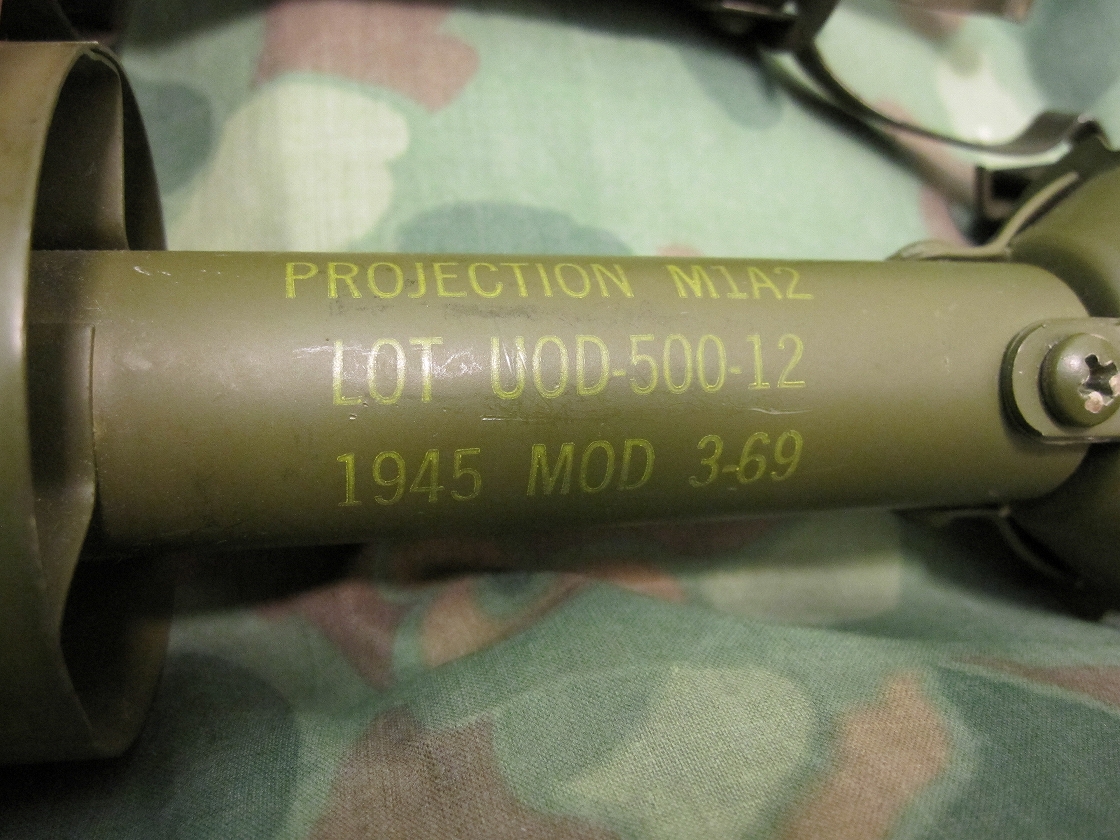

↓「1945 MOD 3-69」とありまして、これは私なりの解釈ですが、「1945年製造のモノを1969年3月に改修(modified)した」の意だと判断しております。

↓なんちゃってMk2手榴弾をM1に固定しました。安全レバーを含めヒューズ部分がWWIIのMk2手榴弾とは形状が若干異なります。

↓M1カービンに取り付けたM8グレネード・ローンチャーに装着しようとするの図。(哀れ!MGC製M1カービンの樹脂製フロントサイトガードが左右両側ともモゲているではありませんか!もうこの「バレル・着剣ラグ・フロントサイト一体型パーツ」はこの世に残ってないでしょうから、そのうちフロントサイト部分を削り落として実物サイトを取り付けようかと思っています。)

↓発射準備完了!

↓ここからはおまけ的な。1944年2月14日付のFM23-30「HAND AND RIFLE GRENADES ROCKET, AT, HE, 2.36-INCH」です。

↓今回の「M1 Grenade Projection Adapter」についてその構造と仕組の説明があります。

↓M1カービン用のM8グレネード・ローンチャーも載ってます。あ、もちろんガーランド小銃用のM7グレネード・ローンチャーにも使えますよ。

以上やや駈け足で見て参りました。

3本爪のM1A2はまだまだ世界中にサープラス品として残っているのか、eBayやガンショップなどでUS$25~US$50前後で売りに出されているのをよく見ます。WWII時製造のM1は、やはり現存数が少ないためでしょうけれどもM1A2よりも若干価格は高く、程度によってはUS$100前後の値が付くことがあります。価格はそれ程高くないかもしれませんが売りに出される機会はそう多くはないので、目にしたら入手しておくべきモノの部類に入ると思います。私が今回そうでした。

それでは今回はこの辺で失礼いたします。またお会いしましょう。さようなら。

新型コロナウィルスの影響で縮こまっていますね。私はあんまり気にしてはいませんが、外出する際はマスクをして同調圧力対策しています。

もちろん手洗いはしっかりやって感染を防ぐとともに、万が一知らぬうちに感染してしまっていたとしても拡散させることの無いように努めています。お彼岸の3連休というかたも多いかと思いますが、いかがお過ごしでしょうか。定刻を一時間半過ぎてお送りします。

グレネード・プロジェクション・アダプターとは、手榴弾をライフルと専用のカートリッジを使って、手で投擲するのとは桁違いの距離に飛ばすためのアダプターです。

もう6年以上も前の記事(←クリックで別ウィンドウが開きます)で「『M1A2』は持っていますが、WWII中の製造バージョンである『M1』は、まだ未蒐集です」と申しておりましたが、今般期せずして手に入れる機会を得まして、しかも製造年の異なる(1944年と1945年)2個体で、程度もそこそこ良く、たいへん喜んでおります。

↓まずはなんちゃってMk2手榴弾を掴ませているM1A2(右端)とも合わせて3個体集合画像です。左2つが今般入手出来たM1です。

↓見難いので手榴弾を外しました。左2つのM1はWWⅡ版のやや濃いOD塗装です。

右端のM1A2は製造年が1969年の明るいODで、ヴェトナム戦頃では一般的なライム・グリーンです。左の2つのM1が4本爪、右のM1A2が3本爪であるのがお分かりいただけますか。「爪は4本も要らん。3本で十分じゃ。」という簡素化が「M1A1」で図られ、「M1A2」でも続きました。とは言え、爪をチューブに取り付けるためのネジ孔が、今取り付けられている3本爪の分とは別に3箇所穿かれています(少しずれた位置に孔が見え隠れしているのがお分かり頂けますでしょうか?)。ですので、この個体は「『M1』として4つのネジ孔があけられたチューブを使い、新たに2つの孔を穿って『M1A2』として3つ爪を取り付けて作られた『M1チューブ流用M1A2』である。」と言えると思います。その簡素化の一方で、M1A1からは手榴弾の底部が収まる部分にカップが追加されました。

↓Mk2手榴弾の安全レバーを、一つだけ長い爪にあるアーミング・クリップに通してから4本の爪を手榴弾の凸凹の溝に噛ませて保持させます。

↓後継のM1A2も基本的構造は同じです。

↓飛翔安定フィン。左の2つがM1、右端がM1A2。しかし実はさっきから右端のモノを「M1A2」と呼んでますが、「M1A2」の飛翔安定フィンにはスロットが開けられている筈なのですが、この個体には開けられていません。M1のように飛翔安定フィンにスロットが無くて3本爪であれば本来は「M1A1」なのです。でもあとで見ますようにステンシルで「M1A2」と表記されている以上、この個体は「M1A2である」という事に致します...。私自身は「M1」は4本爪でフィンはソリッド、スロットの両方があり、「M1A1」は3本爪でフィンはソリッド、「M1A2」は3本爪でフィンはスロット、という解釈をしているのですが、必ずしも完全にこの解釈には合致しないモノがあるのは事実です。先ほど上で申しましたように製造部材(部品)の在庫を流用する過程で特徴の混在するモノが生まれた、としか説明のしようがないところだと思います。

↓取り敢えず左端のモノからステンシルを見て行きます。画像上のモノ。「ADAPTER, GRENADE PROJECTION, M1」との制式名称表記と、「GML 43」。GMLはまず恐らく製造者だと思いますが、今回急いで調べましたがまだ特定できていません…。「43」は「1943年」の意味ではなくて製造ロットだと思います。なぜなら…

↓その「GML 43」の下に「1945」とあるからです。こちらが「1945年製造」を表しています。

↓次に2つ目のM1です。1つ目のM1と同様「ADAPTER, GRENADE PROJECTION, M1」と制式名称表記があり…

↓その下に「J.J.N. 15」とあります。こちらも入手して以来ネットで調べていますが未解明です。 製造者とロット表記だと思います。さらにその下に「1944」とあり、これが「1944年製造」を表します。

↓ついでにこの個体のステンシルについても。冒頭でも記しました過去の記事ではステンシルについては詳細に言及していませんでしたので今ここで。「ADAPTER, GRENADE PROJECTION, M1A2」との制式名称表記がありまして、その下に「LOT UOD500-12」とあります。「UOD」とはオレゴン州のUmatilla Ordnance Depotの略で、「500-12」は製造ロット番号。さらにその下に…

↓「1945 MOD 3-69」とありまして、これは私なりの解釈ですが、「1945年製造のモノを1969年3月に改修(modified)した」の意だと判断しております。

↓なんちゃってMk2手榴弾をM1に固定しました。安全レバーを含めヒューズ部分がWWIIのMk2手榴弾とは形状が若干異なります。

↓M1カービンに取り付けたM8グレネード・ローンチャーに装着しようとするの図。(哀れ!MGC製M1カービンの樹脂製フロントサイトガードが左右両側ともモゲているではありませんか!もうこの「バレル・着剣ラグ・フロントサイト一体型パーツ」はこの世に残ってないでしょうから、そのうちフロントサイト部分を削り落として実物サイトを取り付けようかと思っています。)

↓発射準備完了!

↓ここからはおまけ的な。1944年2月14日付のFM23-30「HAND AND RIFLE GRENADES ROCKET, AT, HE, 2.36-INCH」です。

↓今回の「M1 Grenade Projection Adapter」についてその構造と仕組の説明があります。

↓M1カービン用のM8グレネード・ローンチャーも載ってます。あ、もちろんガーランド小銃用のM7グレネード・ローンチャーにも使えますよ。

以上やや駈け足で見て参りました。

3本爪のM1A2はまだまだ世界中にサープラス品として残っているのか、eBayやガンショップなどでUS$25~US$50前後で売りに出されているのをよく見ます。WWII時製造のM1は、やはり現存数が少ないためでしょうけれどもM1A2よりも若干価格は高く、程度によってはUS$100前後の値が付くことがあります。価格はそれ程高くないかもしれませんが売りに出される機会はそう多くはないので、目にしたら入手しておくべきモノの部類に入ると思います。私が今回そうでした。

それでは今回はこの辺で失礼いたします。またお会いしましょう。さようなら。

タグ :グレネード・ローンチャーM1A1M1A2grenade adaptergrenade projection adapterグレネードランチャーグレネードアダプターM1グレネード・プロジェクション

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。