2020年07月12日

U.S. M2トライポッド・後期型(M2 Cal..30 Tripod Mount・Later-type)

みなさん、こんにちは。

新型コロナウィルス感染者が東京で一日3ケタの数で増えだしました今日この頃、当地大阪は梅雨入りしてからもう3週間余りが経とうとしています。

梅雨の雨自体は嫌いではありません。湿度が高くても気温が下がれば何とかしのげますし、本来はシトシトと降る雨音は静かに時を過ごすのにちょうどよい良いBGMになります。雨が少しだけ降って、気温の低下には繋がらず、その後陽が差してきて気温が上がり、ムシムシと高温多湿の状態になるのはイヤです。

しかし先週来の九州を中心とした線状降水帯の影響による豪雨は論外です。河川氾濫が発生し、多くの家屋が浸水・水没、土砂崩れによる倒壊・流失等甚大な災害が発生して多数の生命が失われることになってしまいました。謹んでお悔やみ申し上げます。行方不明の方も多くあり、一刻も早く発見されるよう願っております。

そしてまた、令和2年ももう7月も半ば近くになりました。一年の半分が過ぎ去ってしまいました。月日の経つのは実に速いです。先々週の日曜日の雨の止み間に近所の公園で蝉が「ジーーーーーーー」と鳴いているのに気付き、もうすぐ夏が来ることを教えてくれました。

もう一つ。先日当ブログの累積訪問者数が10万人を超えました。2013年8月11日にスタートして約7年。1日あたり約40名の方にご訪問頂いたことになります。今回の記事が159本目で、よくこんな7年も続いたなと思います。

さて、今回のネタは当ブログを始めた当初サラッとご覧いただいた事がありまして(記事タイトルは「M1919A4 続き 『Cal..30 M2 Tripod』」)、全く深掘りすることはありませんでしたM1919A4ブローニング30口径機関銃(M1919A4 Cal..30 Machine Gun)用のM2トライポッド(三脚)(M2 Cal..30 Machine Gun Tripod Mount)です。

↓まず全体画像です。拡げると家の中では撮影し辛いので外で撮りました。

↓真上から。Aの字型になります。

↓折り畳んだ状態です。拡げなければ家の中で画が撮れます。余分な汚い背景にはどうぞお目をお瞑り下さい。OD塗装ではないパーカライズド仕上げです。1943年中頃くらいまではOD塗装が一般的であったように考えております。重量は6.35kg。しかし本当に屋内と屋外ではこんなにも色合いが違って見えるんですねー。

ここで申し上げます。実は私、最近知ったのですが、M2トライポッドにも初期型(Early type)と後期型(Late type)とがあり、私の所有しているモノは後期型にあたるのだそうです。

と申しますのは、FM 23-45 Browning Machine Gun, Caliber .30, HB, M1919A4, Ground. の1943年4月12日版によれば、そのSECTION Ⅵ TRIPOD MOUNTING パラグラフ49のdで、「ピントル・ブッシングの縁に沿うようにして25ミルごとの小目盛、100ミルごとの大目盛が刻まれているトラヴァーシング・ダイヤルを持ち、トラヴァーシング・バー・スリーブ・ラッチが右側のトレイル・レッグの上面に付いているのが1942年の夏までに製造されたM2トライポッド初期型…」との記述があり、私の持っているモノにはそんなトラヴァーシング・ダイヤルはありませんし、トラヴァーシング・バー・スリーブ・ラッチは上面ではなく下面に付いています。「M2トライポッド」の中にトラヴァーシング・ダイヤルが付いている初期モノと、付いていない後期モノが存在している事を知りませんでした。まだまだ勉強が足りません…。

↓上記FM 23-45の中のFIGURE 16 ②「Late type, machine-gun tripod M2」として概要図があります。初期型の「トラバーシング・ダイヤル」は無く、トラバーシング・バー・スリーブ・ラッチは「下面」(図中では「UNDERNEATH」)にあると書かれています。よって私のモノはこの図のものに該当する「後期型」でありまして、ブログタイトルにもその旨表示いたしました。

↓ひっくり返しました。画像左側の前脚を起こし、後脚を左右へ開くとそれに伴ってトラヴァーシング・バー両端のスリーブが左右の脚をスライドし、「A」の字型を形成します。画像では下側の脚、つまり右脚のスリーブを右脚に見えているトラヴァーシング・バー・スリーブ・ラッチでしっかり留めてM1919A4を載せる準備完了です。

↓トライポッド・ヘッド。ピントルを差し込む円いブッシングの中に少しだけ見えているのはピントルの溝に噛み込んでトライポッドとピントルとを結合させるためのピントル・ラッチ。その右方にピントル・ラッチ・レバーがあります。あと何やらたくさん標記があります。この標記を1インチ×2インチくらいの銘板に収めて、マウント・ヘッドの前脚の付け根部分にネジ留めされているというパターンのM2トライポッドもあります。OD塗装になっているM2トライポッドは大体そのパターンになっているような気がします。

↓ドローイング・ナンバーはC 59336、「E.P.」はまたあとでも出て来ますが、製造者「EVANS PRODUCTS CO.」の略。

Noに続く長方形枠からはみ出しながらの「236705」は製造シリアルナンバー、右の小長方形枠からはみ出て、且つ薄い「ABQ」が意味するのは1942年から1946年まで武器科のデトロイト管轄区長であったAlfred Bixby Quinton Jr.准将による「検定合格印」です。

その下は制式名称「MOUNT, TRIPOD CAL..30 M2」、さらにその下に製造者名「EVANS PROD. CO.」と製造年「1944」。M2トライポッドのWW2中の製造分であることに嬉しさを感じるとともにイギリス軍やイスラエル軍などに払い下げられたりして変に刻印が改変されたりしていない事にも喜びを覚えます。

↓前脚(フロント・レッグ)はマウント・ヘッドにボルトとナットで開閉に支障が無く且つ不意に開いてしまわない程度の適度なタイトさで結合されているだけです。

↓前脚を展張させました。地面をしっかり掴むための大きく長い蹄が印象的です。

↓後脚も同様です。

↓トライポッド・ヘッド裏側です。円いブッシングの左側に見える爪切りの刃先のようなモノがピントル・ラッチで、このラッチを抜き差しするレバーが左側に伸びています。下方のドローイング・ナンバーC 59335はトライポッド・ヘッド・ボトム・プレートを指し、こちらにも製造者EVANS PRODUCTS CO.の略である「E.P.」の刻印が打たれています。ヘッド上下面のプレートの間に両脚を収めるための空間を確保するためのスペーサーが2つの小さい方のナットで留められています。大きい方の2つのナットは両脚の付け根をトライポッド・ヘッドに結合させるためのモノです。

↓ブッシングを固定するネジの直ぐ右上にOrdnance Corpsの検査済み証である兵科章「フレイミング・ボム」の小刻印。

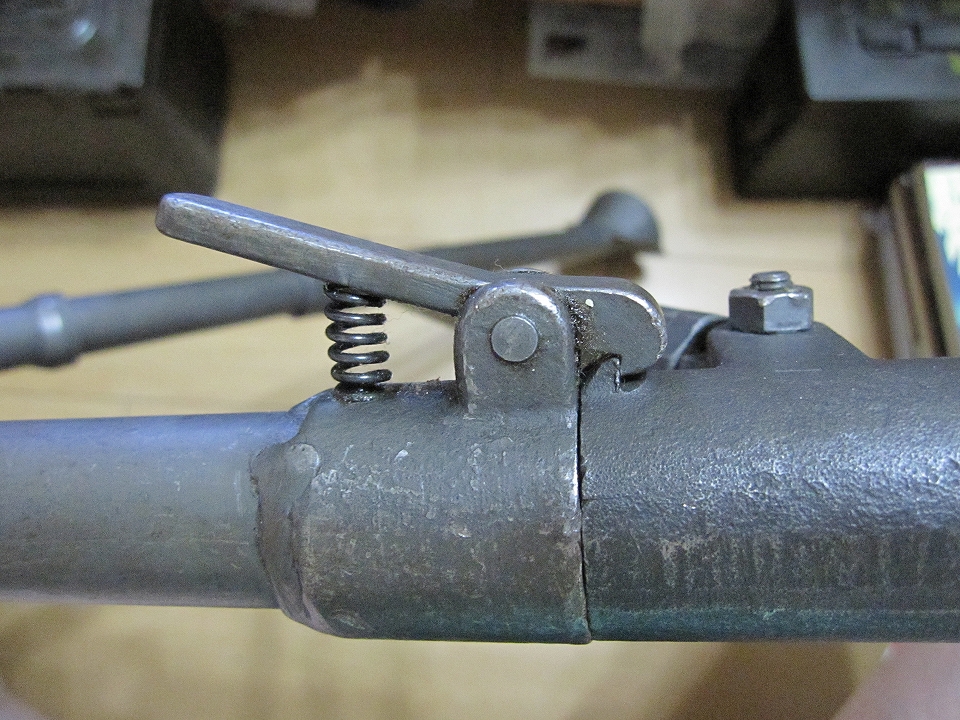

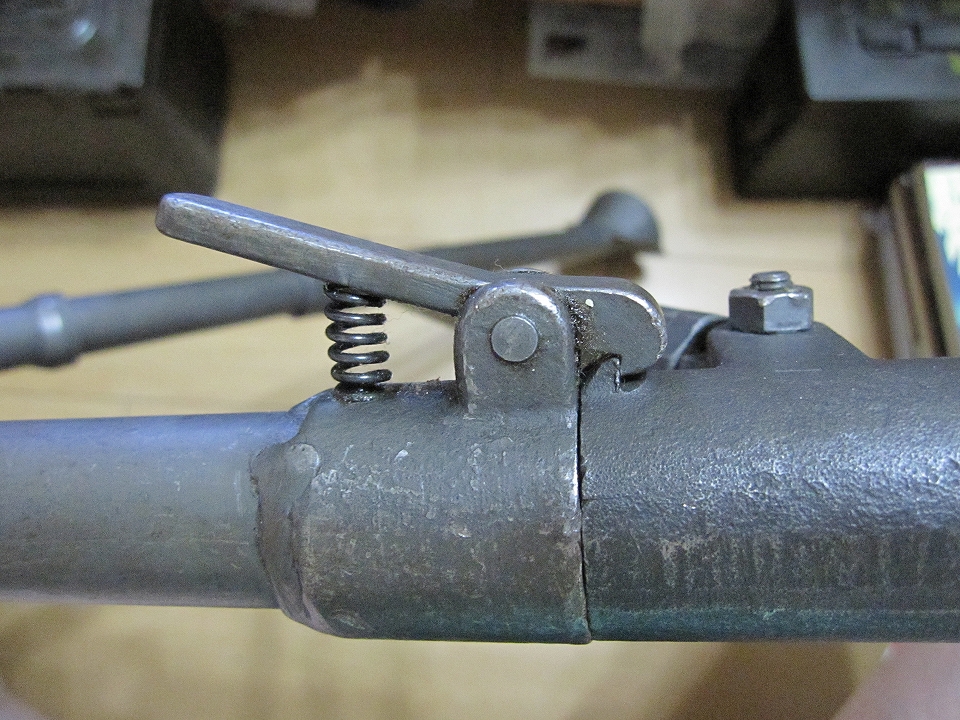

↓ピントル・ラッチとレバー。ピントルが挿されて結合している状態の位置。

↓ラッチが引っ込んでピントルとの結合を解いた状態。

↓左脚とトラヴァーシング・バーの左スリーブとトラヴァーシング・バーの左端。右脚の下側にあるトラヴァーシング・バー・スリーブ・ラッチが少し見えてます。

↓トラヴァーシング・バーには水平射角を見るための5ミルの小目盛、100ミルの大目盛が刻まれています。

↓トラヴァーシング・バーの裏側にドローイング・ナンバーC-59333と製造者の略称「E.P.C.」が打たれてます。こっちにはCompanyのC.が付いてます。

↓トラヴァーシング・バーはブルー染めのモノもありますが、本個体は他の部分と同じくパーカライズド仕上げです。水平射角を定めるための目盛が左に450ミル、右に425ミルが刻まれています。

↓トラヴァーシング・バー・スリーブ・ラッチでスリーブを留めますと、A型のトライポッドがしっかり出来上がります。

以上微細に見て参りましたが、いかがでしたでしょうか。

さあ、今度はM1919A4本体を載せて…と行きたいところですが、まだまだ雨が続きますかね。錆が出ないようにしないといけないのでこの時期少し億劫です。オイルを吹いてプチプチで包んで保存しているのですが、ちゃんと錆が出ることなく綺麗な姿を保っているのか不安です。

それでは今回はこの辺で失礼いたします。

新型コロナウィルス感染者が東京で一日3ケタの数で増えだしました今日この頃、当地大阪は梅雨入りしてからもう3週間余りが経とうとしています。

梅雨の雨自体は嫌いではありません。湿度が高くても気温が下がれば何とかしのげますし、本来はシトシトと降る雨音は静かに時を過ごすのにちょうどよい良いBGMになります。雨が少しだけ降って、気温の低下には繋がらず、その後陽が差してきて気温が上がり、ムシムシと高温多湿の状態になるのはイヤです。

しかし先週来の九州を中心とした線状降水帯の影響による豪雨は論外です。河川氾濫が発生し、多くの家屋が浸水・水没、土砂崩れによる倒壊・流失等甚大な災害が発生して多数の生命が失われることになってしまいました。謹んでお悔やみ申し上げます。行方不明の方も多くあり、一刻も早く発見されるよう願っております。

そしてまた、令和2年ももう7月も半ば近くになりました。一年の半分が過ぎ去ってしまいました。月日の経つのは実に速いです。先々週の日曜日の雨の止み間に近所の公園で蝉が「ジーーーーーーー」と鳴いているのに気付き、もうすぐ夏が来ることを教えてくれました。

もう一つ。先日当ブログの累積訪問者数が10万人を超えました。2013年8月11日にスタートして約7年。1日あたり約40名の方にご訪問頂いたことになります。今回の記事が159本目で、よくこんな7年も続いたなと思います。

さて、今回のネタは当ブログを始めた当初サラッとご覧いただいた事がありまして(記事タイトルは「M1919A4 続き 『Cal..30 M2 Tripod』」)、全く深掘りすることはありませんでしたM1919A4ブローニング30口径機関銃(M1919A4 Cal..30 Machine Gun)用のM2トライポッド(三脚)(M2 Cal..30 Machine Gun Tripod Mount)です。

↓まず全体画像です。拡げると家の中では撮影し辛いので外で撮りました。

↓真上から。Aの字型になります。

↓折り畳んだ状態です。拡げなければ家の中で画が撮れます。余分な汚い背景にはどうぞお目をお瞑り下さい。OD塗装ではないパーカライズド仕上げです。1943年中頃くらいまではOD塗装が一般的であったように考えております。重量は6.35kg。しかし本当に屋内と屋外ではこんなにも色合いが違って見えるんですねー。

ここで申し上げます。実は私、最近知ったのですが、M2トライポッドにも初期型(Early type)と後期型(Late type)とがあり、私の所有しているモノは後期型にあたるのだそうです。

と申しますのは、FM 23-45 Browning Machine Gun, Caliber .30, HB, M1919A4, Ground. の1943年4月12日版によれば、そのSECTION Ⅵ TRIPOD MOUNTING パラグラフ49のdで、「ピントル・ブッシングの縁に沿うようにして25ミルごとの小目盛、100ミルごとの大目盛が刻まれているトラヴァーシング・ダイヤルを持ち、トラヴァーシング・バー・スリーブ・ラッチが右側のトレイル・レッグの上面に付いているのが1942年の夏までに製造されたM2トライポッド初期型…」との記述があり、私の持っているモノにはそんなトラヴァーシング・ダイヤルはありませんし、トラヴァーシング・バー・スリーブ・ラッチは上面ではなく下面に付いています。「M2トライポッド」の中にトラヴァーシング・ダイヤルが付いている初期モノと、付いていない後期モノが存在している事を知りませんでした。まだまだ勉強が足りません…。

↓上記FM 23-45の中のFIGURE 16 ②「Late type, machine-gun tripod M2」として概要図があります。初期型の「トラバーシング・ダイヤル」は無く、トラバーシング・バー・スリーブ・ラッチは「下面」(図中では「UNDERNEATH」)にあると書かれています。よって私のモノはこの図のものに該当する「後期型」でありまして、ブログタイトルにもその旨表示いたしました。

↓ひっくり返しました。画像左側の前脚を起こし、後脚を左右へ開くとそれに伴ってトラヴァーシング・バー両端のスリーブが左右の脚をスライドし、「A」の字型を形成します。画像では下側の脚、つまり右脚のスリーブを右脚に見えているトラヴァーシング・バー・スリーブ・ラッチでしっかり留めてM1919A4を載せる準備完了です。

↓トライポッド・ヘッド。ピントルを差し込む円いブッシングの中に少しだけ見えているのはピントルの溝に噛み込んでトライポッドとピントルとを結合させるためのピントル・ラッチ。その右方にピントル・ラッチ・レバーがあります。あと何やらたくさん標記があります。この標記を1インチ×2インチくらいの銘板に収めて、マウント・ヘッドの前脚の付け根部分にネジ留めされているというパターンのM2トライポッドもあります。OD塗装になっているM2トライポッドは大体そのパターンになっているような気がします。

↓ドローイング・ナンバーはC 59336、「E.P.」はまたあとでも出て来ますが、製造者「EVANS PRODUCTS CO.」の略。

Noに続く長方形枠からはみ出しながらの「236705」は製造シリアルナンバー、右の小長方形枠からはみ出て、且つ薄い「ABQ」が意味するのは1942年から1946年まで武器科のデトロイト管轄区長であったAlfred Bixby Quinton Jr.准将による「検定合格印」です。

その下は制式名称「MOUNT, TRIPOD CAL..30 M2」、さらにその下に製造者名「EVANS PROD. CO.」と製造年「1944」。M2トライポッドのWW2中の製造分であることに嬉しさを感じるとともにイギリス軍やイスラエル軍などに払い下げられたりして変に刻印が改変されたりしていない事にも喜びを覚えます。

↓前脚(フロント・レッグ)はマウント・ヘッドにボルトとナットで開閉に支障が無く且つ不意に開いてしまわない程度の適度なタイトさで結合されているだけです。

↓前脚を展張させました。地面をしっかり掴むための大きく長い蹄が印象的です。

↓後脚も同様です。

↓トライポッド・ヘッド裏側です。円いブッシングの左側に見える爪切りの刃先のようなモノがピントル・ラッチで、このラッチを抜き差しするレバーが左側に伸びています。下方のドローイング・ナンバーC 59335はトライポッド・ヘッド・ボトム・プレートを指し、こちらにも製造者EVANS PRODUCTS CO.の略である「E.P.」の刻印が打たれています。ヘッド上下面のプレートの間に両脚を収めるための空間を確保するためのスペーサーが2つの小さい方のナットで留められています。大きい方の2つのナットは両脚の付け根をトライポッド・ヘッドに結合させるためのモノです。

↓ブッシングを固定するネジの直ぐ右上にOrdnance Corpsの検査済み証である兵科章「フレイミング・ボム」の小刻印。

↓ピントル・ラッチとレバー。ピントルが挿されて結合している状態の位置。

↓ラッチが引っ込んでピントルとの結合を解いた状態。

↓左脚とトラヴァーシング・バーの左スリーブとトラヴァーシング・バーの左端。右脚の下側にあるトラヴァーシング・バー・スリーブ・ラッチが少し見えてます。

↓トラヴァーシング・バーには水平射角を見るための5ミルの小目盛、100ミルの大目盛が刻まれています。

↓トラヴァーシング・バーの裏側にドローイング・ナンバーC-59333と製造者の略称「E.P.C.」が打たれてます。こっちにはCompanyのC.が付いてます。

↓トラヴァーシング・バーはブルー染めのモノもありますが、本個体は他の部分と同じくパーカライズド仕上げです。水平射角を定めるための目盛が左に450ミル、右に425ミルが刻まれています。

↓トラヴァーシング・バー・スリーブ・ラッチでスリーブを留めますと、A型のトライポッドがしっかり出来上がります。

以上微細に見て参りましたが、いかがでしたでしょうか。

さあ、今度はM1919A4本体を載せて…と行きたいところですが、まだまだ雨が続きますかね。錆が出ないようにしないといけないのでこの時期少し億劫です。オイルを吹いてプチプチで包んで保存しているのですが、ちゃんと錆が出ることなく綺麗な姿を保っているのか不安です。

それでは今回はこの辺で失礼いたします。

タグ :M1919A4BrowningBrowning machine gunブローニング機関銃Cal..30M2 tripodM2トライポッド無可動実銃M1919A4 Browning Machine Gun Cal..3030口径ブローニング機関銃

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。