2014年06月15日

U.S. M1A1 トレーニング・ガス・マスク その2(U.S. M1A1 Training Gas Mask;#2)

こんにちは。

当地大阪は梅雨の中休み。雲が多いながらも明るく晴れております。

前回に続き「U.S. M1A1 トレーニング・ガス・マスク(U.S. M1A1 Training Gas Mask)」について見ていきます。

↑面体は艶消しの水色合成ゴム製です。アイ・ピースは逆三角形。面体自体は後のM2サービス・ガス・マスクに引き継がれます。吸気缶は「緑青灰色」と言いましょうか、昔の病院の手術室の壁面の腰の高さから下の色と同じような色です。

↑吸気缶下端。ベージュ色の吸気弁が見えます。面体内部が陰圧(着用者が息を吸う時)の際にこの弁が内側に反れて外気が入ります。取り入れられた外気はこの缶の内部の活性炭とソーダ石灰の層のフィルターを通って浄化され、面体内部へ到達します。

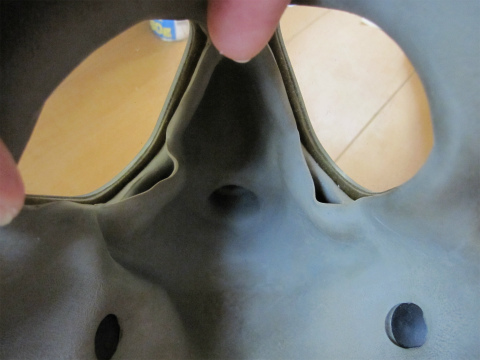

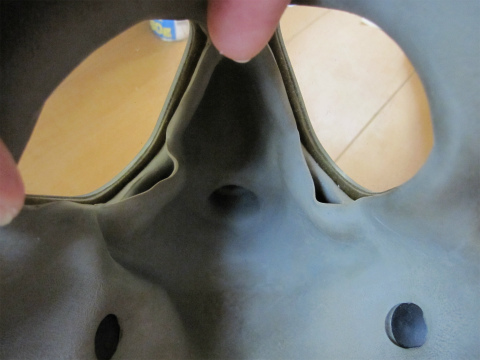

↑排気弁(M5バルブ)は薄いゴム膜が2枚前後にぴったり重なった構造になっており、排気の圧力がその隙間を開いて出ていき、排気圧がなくなると再びぴったりと重なることで外気が面体内部へ入らないようになっています。当然排気のみの一方通行です。英語では「flapper valve」などと表現されています。

↑吸気缶側面の拡大。何かの番号がプリントされています。

↑吸気缶上部の商標と凸モールド文字。「横菱形の中にC」の商標(製造会社のモノだと思いますが、どこの物か分かりません)と「LOT B243-1」のロット表示。

↑吸気缶上部のもう半分部分。「US M1 TRAINING」の凸モールド文字。

↑装着用のバンドは片側3本、全部で6本です。バンド自体に伸縮性があり(ゴム)、なお且つ長さを調節できます。何やら表記があるので引っ張り出しました↓

「B243 1」とのこと。上で見た吸気缶のロット表示と同じです。

↑面体内側。吸気缶から吸い込まれた空気の通り道は排気弁の左右両側で2つに分かれ、それぞれが左右のアイピースの真下に開口しています。外気をアイピースに当ててレンズが曇るのを防ぐための工夫です。M1サービス・ガス・マスクから引き継ぐものです。

↑排気弁を内側から。小さい円状の穴の向こうは排気弁一枚があるだけです。排気弁が開くほんの少しの間でも、例えば風が強かったりして有毒ガスが微量でも入って来ないかなぁと危惧してしまうような構造のように思うのですが、M1サービス・ガス・マスクの頃からこんな感じですので、問題は無いのでしょう。

↑面体内側。顎・頬・額に接する部分はゴムがツルツルではなく、何と申しましょうか、「チリチリ」細工が施されています。汗・皮脂によるズレを防止するための滑り止めだと思います。

↓これがその「チリチリ」細工。面体成型時と同時の型押し加工でしょうか。

↑顎部分を下から。画像上方向が前方。左側には「LOT B 256」のロット番号と「横楕円の中にAcushnetの文字」の商標。これは分かります!現在もマサチューセッツ州にあるAcushnet Companyです(WWⅠ以前からラテックスやゴムの生産をおこない、のちには自らゴム製品を製造。ゴム部門とゴルフ用品部門に分社した後1985年にはゴム部門を売却。以上Wikipediaより抜粋・引用)。その下の「M54」が何を意味するのかがまだ分かりません。そのまた下の「10-41」は製造年月表示(1941年10月)。右側の「E41R46」は開発中の面体モデルに与えられたコードで、のちに新たなガス・マスク「M2A2サービス・ガス・マスク」が開発されますが、その面体本体として開発中のモデルであることを示します。EはExperimental(試作)、RはRevision(改製)の意です。つまり「41年試作・改製46番」のモデルであることを示しています。一番上の手書きの「2」(?)の意味は不明。

↑アイピースは交換不能です。

以上面体について詳しく見ました。最後に前回載せ忘れたものを一つ。収納バッグの構造について。バッグに用いられたキャンバス布地は2枚はぎで、底の部分を吸気缶の形状に合わせて円い生地で・・・などと、立体的には作られてはいません。↓

M1A1 トレーニング・ガス・マスクはこれにて終わります。ガス・マスクはバリエーションが多いので、コレクション量も少ないのですが、またの機会に別のモノも取り上げたいと思います。

それでは、また・・・。

当地大阪は梅雨の中休み。雲が多いながらも明るく晴れております。

前回に続き「U.S. M1A1 トレーニング・ガス・マスク(U.S. M1A1 Training Gas Mask)」について見ていきます。

↑面体は艶消しの水色合成ゴム製です。アイ・ピースは逆三角形。面体自体は後のM2サービス・ガス・マスクに引き継がれます。吸気缶は「緑青灰色」と言いましょうか、昔の病院の手術室の壁面の腰の高さから下の色と同じような色です。

↑吸気缶下端。ベージュ色の吸気弁が見えます。面体内部が陰圧(着用者が息を吸う時)の際にこの弁が内側に反れて外気が入ります。取り入れられた外気はこの缶の内部の活性炭とソーダ石灰の層のフィルターを通って浄化され、面体内部へ到達します。

↑排気弁(M5バルブ)は薄いゴム膜が2枚前後にぴったり重なった構造になっており、排気の圧力がその隙間を開いて出ていき、排気圧がなくなると再びぴったりと重なることで外気が面体内部へ入らないようになっています。当然排気のみの一方通行です。英語では「flapper valve」などと表現されています。

↑吸気缶側面の拡大。何かの番号がプリントされています。

↑吸気缶上部の商標と凸モールド文字。「横菱形の中にC」の商標(製造会社のモノだと思いますが、どこの物か分かりません)と「LOT B243-1」のロット表示。

↑吸気缶上部のもう半分部分。「US M1 TRAINING」の凸モールド文字。

↑装着用のバンドは片側3本、全部で6本です。バンド自体に伸縮性があり(ゴム)、なお且つ長さを調節できます。何やら表記があるので引っ張り出しました↓

「B243 1」とのこと。上で見た吸気缶のロット表示と同じです。

↑面体内側。吸気缶から吸い込まれた空気の通り道は排気弁の左右両側で2つに分かれ、それぞれが左右のアイピースの真下に開口しています。外気をアイピースに当ててレンズが曇るのを防ぐための工夫です。M1サービス・ガス・マスクから引き継ぐものです。

↑排気弁を内側から。小さい円状の穴の向こうは排気弁一枚があるだけです。排気弁が開くほんの少しの間でも、例えば風が強かったりして有毒ガスが微量でも入って来ないかなぁと危惧してしまうような構造のように思うのですが、M1サービス・ガス・マスクの頃からこんな感じですので、問題は無いのでしょう。

↑面体内側。顎・頬・額に接する部分はゴムがツルツルではなく、何と申しましょうか、「チリチリ」細工が施されています。汗・皮脂によるズレを防止するための滑り止めだと思います。

↓これがその「チリチリ」細工。面体成型時と同時の型押し加工でしょうか。

↑顎部分を下から。画像上方向が前方。左側には「LOT B 256」のロット番号と「横楕円の中にAcushnetの文字」の商標。これは分かります!現在もマサチューセッツ州にあるAcushnet Companyです(WWⅠ以前からラテックスやゴムの生産をおこない、のちには自らゴム製品を製造。ゴム部門とゴルフ用品部門に分社した後1985年にはゴム部門を売却。以上Wikipediaより抜粋・引用)。その下の「M54」が何を意味するのかがまだ分かりません。そのまた下の「10-41」は製造年月表示(1941年10月)。右側の「E41R46」は開発中の面体モデルに与えられたコードで、のちに新たなガス・マスク「M2A2サービス・ガス・マスク」が開発されますが、その面体本体として開発中のモデルであることを示します。EはExperimental(試作)、RはRevision(改製)の意です。つまり「41年試作・改製46番」のモデルであることを示しています。一番上の手書きの「2」(?)の意味は不明。

↑アイピースは交換不能です。

以上面体について詳しく見ました。最後に前回載せ忘れたものを一つ。収納バッグの構造について。バッグに用いられたキャンバス布地は2枚はぎで、底の部分を吸気缶の形状に合わせて円い生地で・・・などと、立体的には作られてはいません。↓

M1A1 トレーニング・ガス・マスクはこれにて終わります。ガス・マスクはバリエーションが多いので、コレクション量も少ないのですが、またの機会に別のモノも取り上げたいと思います。

それでは、また・・・。

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。