2015年03月15日

M1カービン15連マガジン用パウチあれこれ(Magazine pockets for M-1 Carbine)

こんにちは。

当地大阪はただいま気温は10.8℃ですが曇天で寒いです。今にもポツポツと雨の落ちてきそうな空模様です。定刻を少し回っての投稿です。

宇宙人鳩山を巡って色んなことが言われていますが、政府・与党にとっては中川郁子農林水産政務官問題や集団的自衛権や周辺事態法や辺野古などの諸問題から国民の眼をグッと逸らせる絶好のネタ出現で、菅官房長官は上機嫌です。

さて今回は「M-1カービンの15連マガジン用マガジン・パウチ(制式名称としては「ポケット」です)」のあれこれについてお付き合いください。

↓まずは色目の違うモノ3個体。また後で触れます。

はじめに初心者の方向けに1つだけ講釈めいたものを。

いわゆる「M-1カービン15連マガジン・パウチ」として広く認識されているモノには、大別して2つのタイプのモノがあります。1つはM-1カービンのストック(銃床)に装着する「ストック・モデル」などと呼ばれているタイプのモノと、もう一つは「ベルト専用モデル」などと呼ばれているタイプのモノ。それらの呼び名(俗称)についての誤解を解き、正しい認識を持って頂きたいなと思い下の画像をあげます。本ブログで頻出の1943年8月版「QUARTERMASTER SUPPLY CATALOG Section 1」から16ページを抜粋したものです。

↑俗に左が「M-1カービン・マガジンポーチ ストック・モデル」などと呼ばれているモノ、右が「M-1カービン・マガジンポーチ ベルト専用モデル」などと呼ばれているモノです。しかし正しくは、それぞれのキャプションにありますように、

左:POCKET, MAGAZINE, DOUBLE, WEB, FOR CARBINE, CALIBER .30, M-1

30口径M-1カービン用ウェブ製・ダブル・マガジン・ポケット

右:POCKET, CARTRIDGE, CALIBER .30, M-1, CARBINE OR RIFLE

30口径M-1カービン又は小銃カートリッジ・ポケット

です。

また、それぞれのキャプションの下にある説明文を見ますと、

左:The pocket is made of web and provides a means of carrying two(2) clips for the carbine, caliber .30, M-1. Loop and snaps are provided on the back for attaching to the belt, pistol or revolver, or belt, cartridge, caliber .30, M-1923, mounted.(このポケットはウェブ製で30口径M-1カービン用の2個のクリップを携行する手段を供する。ピストル・ベルト又はM-1923乗馬部隊用30口径カートリッジ・ベルトに結合するためのループとスナップが背面に備えられている。)

右:The pocket is made of duck and is designed to carry two(2) clips of ammunition for the M-1 rifle or carbine. It has a loop on the back, through which the pistol belt is inserted.(このポケットはズック製でM-1小銃又はカービン用の2個の弾薬クリップを携行できるように設計されている。ピストル・ベルトを通すループが背面にある。)

上記の通り、左がM-1カービン専用のモノ、右がM-1カービン・M-1小銃(ガーランド)兼用のモノであることが分かります。左が「『ストック・モデル』である」と、まるでストックに取り付けて使うのが軍正式の使用法であるかのような、また、ベルトに通して使うことは出来ないのか?との疑問が湧くような記述は正確性に欠け、たまたまストックにも通して使う事が出来、それが兵士の間に広く広まった結果であるということがお分かりいただけたと思います。実際にM-1カービンのマガジンやM-1小銃のクリップを入れてみた図は、過去投稿記事「WWⅡU.S.マガジン・パウチ(その2)(WWⅡU.S.magazine pouches:#2)」でご覧下さい。

↑上掲のカタログ画像に合わせて、実物をご覧ください。マガジンを入れたままの状態ですが。

↑裏面です。左のM-1カービン専用のモノはM1911(A1)ピストル用のマガジン・ポケットと同様ピストル・ベルトに通してスナップで固定できるようになっています。このループ部分が大きいので、M-1カービンのストックに通して使う事も出来たというだけのことです。決して「ストック用」という訳ではありません。右のM-1カービン・小銃兼用のモノはピストル・ベルトの幅のループがあるのみですから、当然ストックに通すことはできません。

↑フラップを閉めた状態の比較。

以上、ここまで「『ストック・パウチ』なる表現の不正確性について」でした。

冒頭の画像を再び揚げます。

「POCKET, MAGAZINE, DOUBLE, WEB, FOR CARBINE, CALIBER .30, M-1」(30口径M-1カービン用ウェブ製・ダブル・マガジン・ポケット)、すなわち「M-1カービン専用マガジン・パウチ」3個体です。異なるのは色目だけです。

左は全体が「カーキ」、中央はポケット部が「OD」でフラップ部が「カーキ」、右は全体が「OD」です。大体1943年頃に他の装備品と同様に「カーキ」から「OD」へと色目(色調)が変わりました。中央のモノのように色目の違う部材が組み合わさって2トーン・カラーになっているのは決して珍しくありません。この色目の変更は「ODシェード#3」から「ODシェード#7」への変更であるというのも、初心者の方以外はご存じの通りです。軍では「カーキ(khaki)」という語はカタログ上用いておらず、あくまで色は「OD」であり、その「シェード(shade)(色調)」を変えただけです。我々が俗に「カーキ」と呼んでいるのは「ODシェード#3」或いは「ODシェード#9」のことであり、「OD」と呼んでいるのは「ODシェード#7」のことです。というのも初心者以外の方ならご存知の通りです。と言っても消耗具合やメーカーによって色調にはかなりの幅があるのも事実ですが。

↑はい、どれも同じ形状です。真ん中の個体には「S-3984 S-9502」という表記があります。使用者の名前のイニシャル1文字と認識番号の下4桁の組み合わせです。AR(Army Regulation)850-5で兵士が各自の持ち物へ記名する方法として定められています。使用者が変わればこの個体例のように抹消して新たに記入します。

↑裏面。ベルトへ結合するための凸スナップがループの内側を向いて設えられています。

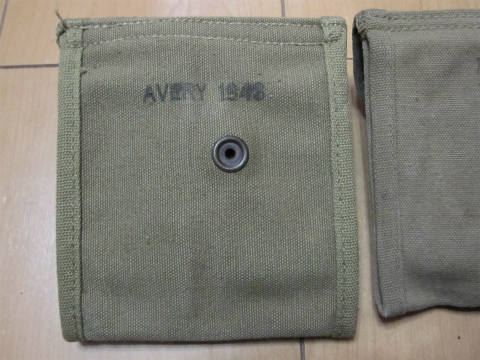

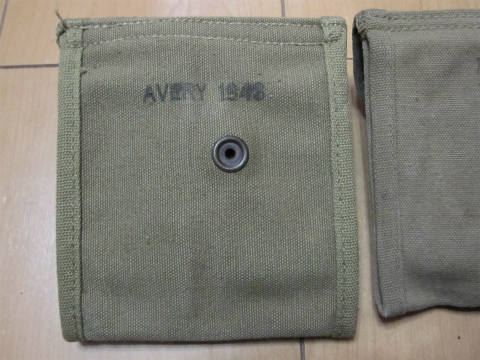

↑AVERY 1943年製。

↑HOFF 1943年製。

↑H. ST.Co.(Harian Stitching Co.) 1943年製。色目の違いがあっても全て1943年製です。

↑ちょっと変わり種を。左は今見てきた普通の30口径M-1カービン用ウェブ製・ダブル・マガジン・ポケット。

↑中央のモノは…

↑裏面のスタンプで分かりますね。U.S.M.C.、海兵隊用のM-1カービン用マガジン・ポケットです。BOYT 1945年製 契約番号47218。

海兵隊用のパウチにはこの個体のようなタイプと、今まで見てきた陸軍用の一般的なモノと作りが殆ど同じで、異なるのは裏面のスタンプと下で触れるM1911(A1)ピストル・マガジン用に改変するための縫い糸だけというモノもあります(「BOYT 1944年 契約番号43055」や「S.F. CO Inc 1943年 契約番号39061」など。 しかも同メーカー同製造年同契約番号で上の画像と同じ作りのモノも確認したことがあります)。

↑この個体のスナップはSCOVILL製です。

↑表側。フラップを開けました。15連マガジンが2つ収まります。

↑左の標準型のモノと比較。マガジンが高い位置までポケットで隠れており、マガジンをつまめる部分が小さくて取り出しにくそうな印象を受けます。なお、このパウチのポケットの下の方にある縫い糸を切ればポケットが深くなり、M1911(A1)ピストルのマガジン・パウチにもなります。↓これです。

最後に右端の、かなりくたびれて色褪せたモノ。↓

フラップもポケット部も全部ウェブ製です。

↑フラップがトンガリ形状で、隣の海兵隊用のモノと良く似ています。

↑Lift the Dotの雄部品の土台となるウェブ・テープがポケットの側面まで回り込んでいます。フラップ前端だけでなく横(縁)も折り返してあります。

↑フラップの留め具はLift the Dot。この様に自ら名乗っております。

↑裏側の座金は凸凹の少ないフラットなタイプ。良く見られるのは↓こんな風にモモンガが飛んでいる時のような凸凹があるタイプです。↓

↑フラップ裏側。留め具の直ぐ下に最初の使用者の記名(W-4???)が白いペイントで上塗りされ(かなり剥げていますが)、その左に新たに「P505?」との記入があります。その下のスタンプは判然としませんが「ブリティッシュ・メイド」をしめす内容の筈です。そうです、この個体はアメリカ国内での生産を補う英国製「ブリティッシュ・メイド」です。全体がウェブ製、三角フラップ、縁の折り返し処理、Lift the Dotの雄部品の土台のウェブ・テープが側面まで回り込んでいる、これらの特徴があります。

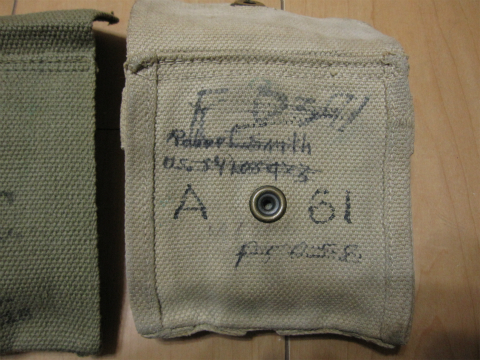

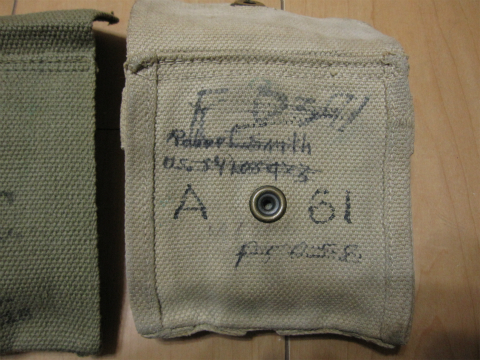

↑裏面です。ピストル・ベルト等に結合するためのループ構造とスナップがUS製と同様に備えられていますが、スナップがかなり下の方に位置しています。また、使用者の履歴を示す表記がたくさんあります。デッド・ストックではなく、こういう表記があるものを見ると「これらの持ち主はどのような経験をなさったのかなぁ」と思いを馳せます。デッド・ストックは単なる余剰物資(サープラス(surplus))ですが、中古品は「少なくとも1人以上の兵士個人の歴史遺産」であり、所有させてもらっているという畏れ多さを感じます。

↑スナップは無銘です。

以上縷々見て参りましたが如何でしたでしょうか?

ブリティッシュ・メイドや海兵隊モデルは、程度にもよりますが一般的なUS製のモノに比べると値は張りますが、入手機会は比較的多いと思います。eBayでも割とコンスタントに出品されているようです。むしろ最近は非常に良く似せて作られたレプリカが本物として販売されていることに注意を要します。「本物とフェイク(fake)の違い」などとどこかで公開すると、それを参考に悪いヤツがより精巧なフェイクを生むという悪循環が生まれるのは何とも遣る瀬無いですね。

それでは、また・・・。

当地大阪はただいま気温は10.8℃ですが曇天で寒いです。今にもポツポツと雨の落ちてきそうな空模様です。定刻を少し回っての投稿です。

宇宙人鳩山を巡って色んなことが言われていますが、政府・与党にとっては中川郁子農林水産政務官問題や集団的自衛権や周辺事態法や辺野古などの諸問題から国民の眼をグッと逸らせる絶好のネタ出現で、菅官房長官は上機嫌です。

さて今回は「M-1カービンの15連マガジン用マガジン・パウチ(制式名称としては「ポケット」です)」のあれこれについてお付き合いください。

↓まずは色目の違うモノ3個体。また後で触れます。

はじめに初心者の方向けに1つだけ講釈めいたものを。

いわゆる「M-1カービン15連マガジン・パウチ」として広く認識されているモノには、大別して2つのタイプのモノがあります。1つはM-1カービンのストック(銃床)に装着する「ストック・モデル」などと呼ばれているタイプのモノと、もう一つは「ベルト専用モデル」などと呼ばれているタイプのモノ。それらの呼び名(俗称)についての誤解を解き、正しい認識を持って頂きたいなと思い下の画像をあげます。本ブログで頻出の1943年8月版「QUARTERMASTER SUPPLY CATALOG Section 1」から16ページを抜粋したものです。

↑俗に左が「M-1カービン・マガジンポーチ ストック・モデル」などと呼ばれているモノ、右が「M-1カービン・マガジンポーチ ベルト専用モデル」などと呼ばれているモノです。しかし正しくは、それぞれのキャプションにありますように、

左:POCKET, MAGAZINE, DOUBLE, WEB, FOR CARBINE, CALIBER .30, M-1

30口径M-1カービン用ウェブ製・ダブル・マガジン・ポケット

右:POCKET, CARTRIDGE, CALIBER .30, M-1, CARBINE OR RIFLE

30口径M-1カービン又は小銃カートリッジ・ポケット

です。

また、それぞれのキャプションの下にある説明文を見ますと、

左:The pocket is made of web and provides a means of carrying two(2) clips for the carbine, caliber .30, M-1. Loop and snaps are provided on the back for attaching to the belt, pistol or revolver, or belt, cartridge, caliber .30, M-1923, mounted.(このポケットはウェブ製で30口径M-1カービン用の2個のクリップを携行する手段を供する。ピストル・ベルト又はM-1923乗馬部隊用30口径カートリッジ・ベルトに結合するためのループとスナップが背面に備えられている。)

右:The pocket is made of duck and is designed to carry two(2) clips of ammunition for the M-1 rifle or carbine. It has a loop on the back, through which the pistol belt is inserted.(このポケットはズック製でM-1小銃又はカービン用の2個の弾薬クリップを携行できるように設計されている。ピストル・ベルトを通すループが背面にある。)

上記の通り、左がM-1カービン専用のモノ、右がM-1カービン・M-1小銃(ガーランド)兼用のモノであることが分かります。左が「『ストック・モデル』である」と、まるでストックに取り付けて使うのが軍正式の使用法であるかのような、また、ベルトに通して使うことは出来ないのか?との疑問が湧くような記述は正確性に欠け、たまたまストックにも通して使う事が出来、それが兵士の間に広く広まった結果であるということがお分かりいただけたと思います。実際にM-1カービンのマガジンやM-1小銃のクリップを入れてみた図は、過去投稿記事「WWⅡU.S.マガジン・パウチ(その2)(WWⅡU.S.magazine pouches:#2)」でご覧下さい。

↑上掲のカタログ画像に合わせて、実物をご覧ください。マガジンを入れたままの状態ですが。

↑裏面です。左のM-1カービン専用のモノはM1911(A1)ピストル用のマガジン・ポケットと同様ピストル・ベルトに通してスナップで固定できるようになっています。このループ部分が大きいので、M-1カービンのストックに通して使う事も出来たというだけのことです。決して「ストック用」という訳ではありません。右のM-1カービン・小銃兼用のモノはピストル・ベルトの幅のループがあるのみですから、当然ストックに通すことはできません。

↑フラップを閉めた状態の比較。

以上、ここまで「『ストック・パウチ』なる表現の不正確性について」でした。

冒頭の画像を再び揚げます。

「POCKET, MAGAZINE, DOUBLE, WEB, FOR CARBINE, CALIBER .30, M-1」(30口径M-1カービン用ウェブ製・ダブル・マガジン・ポケット)、すなわち「M-1カービン専用マガジン・パウチ」3個体です。異なるのは色目だけです。

左は全体が「カーキ」、中央はポケット部が「OD」でフラップ部が「カーキ」、右は全体が「OD」です。大体1943年頃に他の装備品と同様に「カーキ」から「OD」へと色目(色調)が変わりました。中央のモノのように色目の違う部材が組み合わさって2トーン・カラーになっているのは決して珍しくありません。この色目の変更は「ODシェード#3」から「ODシェード#7」への変更であるというのも、初心者の方以外はご存じの通りです。軍では「カーキ(khaki)」という語はカタログ上用いておらず、あくまで色は「OD」であり、その「シェード(shade)(色調)」を変えただけです。我々が俗に「カーキ」と呼んでいるのは「ODシェード#3」或いは「ODシェード#9」のことであり、「OD」と呼んでいるのは「ODシェード#7」のことです。というのも初心者以外の方ならご存知の通りです。と言っても消耗具合やメーカーによって色調にはかなりの幅があるのも事実ですが。

↑はい、どれも同じ形状です。真ん中の個体には「

↑裏面。ベルトへ結合するための凸スナップがループの内側を向いて設えられています。

↑AVERY 1943年製。

↑HOFF 1943年製。

↑H. ST.Co.(Harian Stitching Co.) 1943年製。色目の違いがあっても全て1943年製です。

↑ちょっと変わり種を。左は今見てきた普通の30口径M-1カービン用ウェブ製・ダブル・マガジン・ポケット。

↑中央のモノは…

↑裏面のスタンプで分かりますね。U.S.M.C.、海兵隊用のM-1カービン用マガジン・ポケットです。BOYT 1945年製 契約番号47218。

海兵隊用のパウチにはこの個体のようなタイプと、今まで見てきた陸軍用の一般的なモノと作りが殆ど同じで、異なるのは裏面のスタンプと下で触れるM1911(A1)ピストル・マガジン用に改変するための縫い糸だけというモノもあります(「BOYT 1944年 契約番号43055」や「S.F. CO Inc 1943年 契約番号39061」など。 しかも同メーカー同製造年同契約番号で上の画像と同じ作りのモノも確認したことがあります)。

↑この個体のスナップはSCOVILL製です。

↑表側。フラップを開けました。15連マガジンが2つ収まります。

↑左の標準型のモノと比較。マガジンが高い位置までポケットで隠れており、マガジンをつまめる部分が小さくて取り出しにくそうな印象を受けます。なお、このパウチのポケットの下の方にある縫い糸を切ればポケットが深くなり、M1911(A1)ピストルのマガジン・パウチにもなります。↓これです。

最後に右端の、かなりくたびれて色褪せたモノ。↓

フラップもポケット部も全部ウェブ製です。

↑フラップがトンガリ形状で、隣の海兵隊用のモノと良く似ています。

↑Lift the Dotの雄部品の土台となるウェブ・テープがポケットの側面まで回り込んでいます。フラップ前端だけでなく横(縁)も折り返してあります。

↑フラップの留め具はLift the Dot。この様に自ら名乗っております。

↑裏側の座金は凸凹の少ないフラットなタイプ。良く見られるのは↓こんな風にモモンガが飛んでいる時のような凸凹があるタイプです。↓

↑フラップ裏側。留め具の直ぐ下に最初の使用者の記名(W-4???)が白いペイントで上塗りされ(かなり剥げていますが)、その左に新たに「P505?」との記入があります。その下のスタンプは判然としませんが「ブリティッシュ・メイド」をしめす内容の筈です。そうです、この個体はアメリカ国内での生産を補う英国製「ブリティッシュ・メイド」です。全体がウェブ製、三角フラップ、縁の折り返し処理、Lift the Dotの雄部品の土台のウェブ・テープが側面まで回り込んでいる、これらの特徴があります。

↑裏面です。ピストル・ベルト等に結合するためのループ構造とスナップがUS製と同様に備えられていますが、スナップがかなり下の方に位置しています。また、使用者の履歴を示す表記がたくさんあります。デッド・ストックではなく、こういう表記があるものを見ると「これらの持ち主はどのような経験をなさったのかなぁ」と思いを馳せます。デッド・ストックは単なる余剰物資(サープラス(surplus))ですが、中古品は「少なくとも1人以上の兵士個人の歴史遺産」であり、所有させてもらっているという畏れ多さを感じます。

↑スナップは無銘です。

以上縷々見て参りましたが如何でしたでしょうか?

ブリティッシュ・メイドや海兵隊モデルは、程度にもよりますが一般的なUS製のモノに比べると値は張りますが、入手機会は比較的多いと思います。eBayでも割とコンスタントに出品されているようです。むしろ最近は非常に良く似せて作られたレプリカが本物として販売されていることに注意を要します。「本物とフェイク(fake)の違い」などとどこかで公開すると、それを参考に悪いヤツがより精巧なフェイクを生むという悪循環が生まれるのは何とも遣る瀬無いですね。

それでは、また・・・。

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。