2017年07月23日

US X型サスペンダー(2)(Suspenders, Pack, Field, Cargo-and-Combat(2))

何かよく分からないうちに梅雨明け宣言されていた大阪からお送りします。

各地で集中豪雨による土砂災害・浸水被害が出ているのをテレビ等で見ますが、自然現象によるものとは言え、あまりの凄さに言葉を失います。

被災者の方へお見舞い申し上げます。

前回記事の「US X型サスペンダー(Suspenders, Pack, Field, Cargo-and-Combat)」において、「朝鮮戦争前頃位から肩に当たる部分にクッションになるようなパッドが縫い付けられるようになりました」と記しましたが、今回実物をご覧いただきながら比較対照してみます。

↓まず全容です。左と右の色合いがかなり違ってます。一口に「od shade #7」と言っても、染められる側の生地により、或いは製造者間での色調の微妙な差、褪色・色落ち度合いによってこの様に映ります。

↓裏返しました。このように肩の部分にクッション・パッドが付けられるようになったのは上述のとおり大体朝鮮戦争勃発前頃だとされています。同一個体内でも部材により色落ち具合が異なっているのが良く分かります。

↓パッドは結構肉厚です。でも水濡れしたらなかなか乾かなさそうです。

↓装着したときに人体右側に来る方のハーネスには「U.S.」のスタンプ。「US」ではなく、省略の「.」があります。

↓一方反対側のハーネスには「U.S.」ではなく、なにやらウジャウジャしたスタンプがあります。

↓フェード・アウトしていて殆ど読み取れませんが、制式名称「SUSPENDERS, PACK, FIELD, CARGO-AND-COMBAT」とストック・ナンバー「74-S-392-300」、「MIL-P-3392 」と、あとは「製造者名」と「QM(Quartermaster)の契約番号と日附」、それにいづれかの需品部調達庁(Quartermaster Procurement Agency)がスタンプされていた筈です。最後の需品部調達庁名ですが、私はこれまで「NYQMPA(New York Quartermaster Procurement Agency)しか見たことがありません。

↓背中の交差部分のすぐ上の、パックの背面上端部を横方向に走るクロス・ストラップを通して連結させるための3段ループの縫製パターンは2種類あります。後述します。

↓前回記事で紹介しました肩クッション・パッドの付く前のモノ(左)とパッド付のモノ(右)を並べました。

↓先ほど申しました「パックの背面上端部を横方向に走るクロス・ストラップを通して連結させるための3段ループの縫製パターン」、お分かりいただけますか?左はループの部品が鉛直方向に沿ってハーネスとは角度をつけて縫われ、3段に分けている縫い目はループ部品と直角をなしています。一方、右はハーネスの方向と平行に中央で縫われており、3段に分けている縫い目がループ部品と角度をなしています。実はこの差異は肩パッドの有無の時期とは関係無く、どちらのモノにも見られます。

↓もう一つの差異は、肩パッドの無いモノと有るモノとでの構造的差異に起因するものです。お分かりいただけますか?

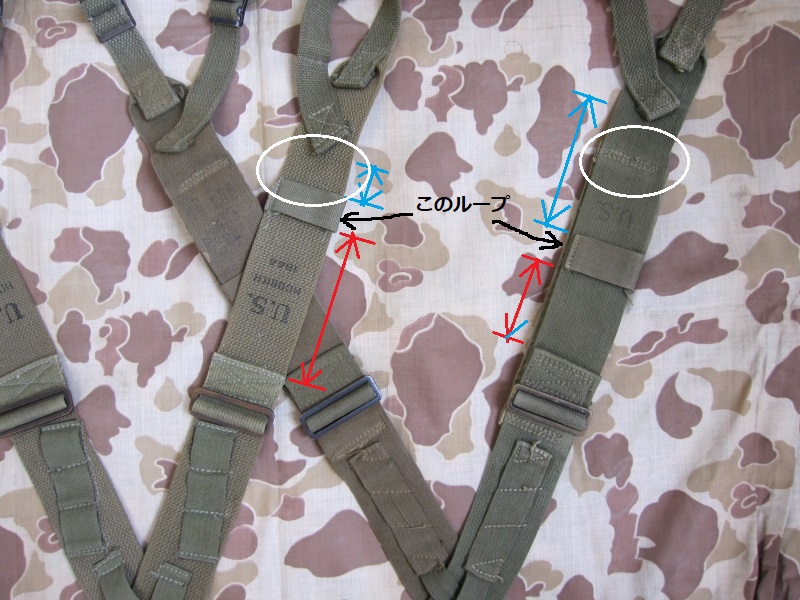

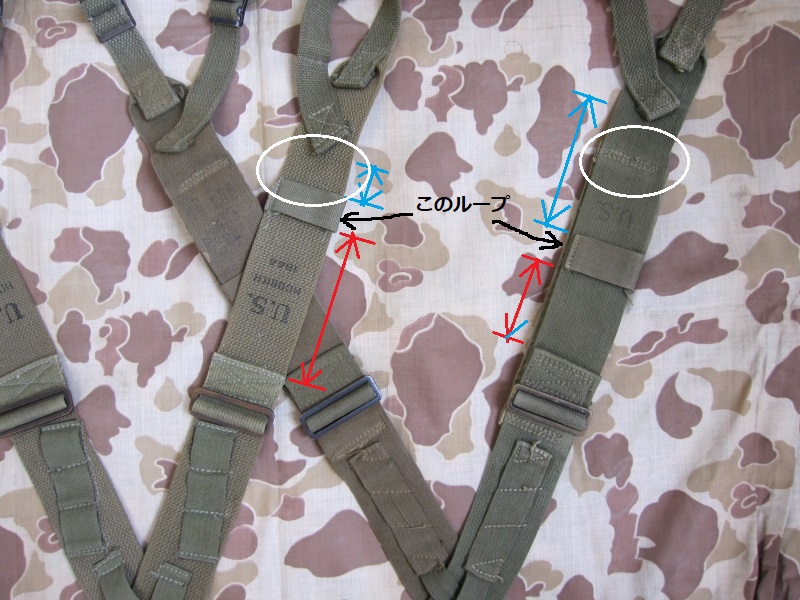

↓パックをサスペンダーと連結する時、連結用サスペンション・ストラップをサスペンダーの肩のバックルに通して固定し、前側へ垂れて余る連結用サスペンション・ストラップを通しておいてバタつかないようにするための胸部分のループ(画像の「このループ」と注記)の取り付け位置が、肩パッド無しのモノと有りのモノとで異なっています。右の肩パッド有りのモノでは、そのパッドを縫い付けるための縫いしろスペースが必要で(白の丸印)、ループが背面側へずらされています。

いかがでしたでしょうか?

1948年頃にはもう肩パッド付きで製造されていたようで、肩パッド無しのモノの方が製造時期が圧倒的に短かったためか現在流通しているのも肩パッド付きのモノの方が多いですね。

この肩パッド付きのモノ、後継のM-1956 H型サスペンダーが世に出る頃にもまだ大量に在庫があったようで、「廃棄するのは勿体無い」と、前内側のストラップを取り払い、胸に四角い金属リンクを付けるなどしてM-1956 H型と同様に使えるように改修されたモノが多くみられます。またあらためて紹介したいと思います。

それでは今回はこの辺で失礼します。(今回の投稿が記念すべき(?)100回目になる、ということに気付いたのは今、9月18日です。)

各地で集中豪雨による土砂災害・浸水被害が出ているのをテレビ等で見ますが、自然現象によるものとは言え、あまりの凄さに言葉を失います。

被災者の方へお見舞い申し上げます。

前回記事の「US X型サスペンダー(Suspenders, Pack, Field, Cargo-and-Combat)」において、「朝鮮戦争前頃位から肩に当たる部分にクッションになるようなパッドが縫い付けられるようになりました」と記しましたが、今回実物をご覧いただきながら比較対照してみます。

↓まず全容です。左と右の色合いがかなり違ってます。一口に「od shade #7」と言っても、染められる側の生地により、或いは製造者間での色調の微妙な差、褪色・色落ち度合いによってこの様に映ります。

↓裏返しました。このように肩の部分にクッション・パッドが付けられるようになったのは上述のとおり大体朝鮮戦争勃発前頃だとされています。同一個体内でも部材により色落ち具合が異なっているのが良く分かります。

↓パッドは結構肉厚です。でも水濡れしたらなかなか乾かなさそうです。

↓装着したときに人体右側に来る方のハーネスには「U.S.」のスタンプ。「US」ではなく、省略の「.」があります。

↓一方反対側のハーネスには「U.S.」ではなく、なにやらウジャウジャしたスタンプがあります。

↓フェード・アウトしていて殆ど読み取れませんが、制式名称「SUSPENDERS, PACK, FIELD, CARGO-AND-COMBAT」とストック・ナンバー「74-S-392-300」、「MIL-P-3392 」と、あとは「製造者名」と「QM(Quartermaster)の契約番号と日附」、それにいづれかの需品部調達庁(Quartermaster Procurement Agency)がスタンプされていた筈です。最後の需品部調達庁名ですが、私はこれまで「NYQMPA(New York Quartermaster Procurement Agency)しか見たことがありません。

↓背中の交差部分のすぐ上の、パックの背面上端部を横方向に走るクロス・ストラップを通して連結させるための3段ループの縫製パターンは2種類あります。後述します。

↓前回記事で紹介しました肩クッション・パッドの付く前のモノ(左)とパッド付のモノ(右)を並べました。

↓先ほど申しました「パックの背面上端部を横方向に走るクロス・ストラップを通して連結させるための3段ループの縫製パターン」、お分かりいただけますか?左はループの部品が鉛直方向に沿ってハーネスとは角度をつけて縫われ、3段に分けている縫い目はループ部品と直角をなしています。一方、右はハーネスの方向と平行に中央で縫われており、3段に分けている縫い目がループ部品と角度をなしています。実はこの差異は肩パッドの有無の時期とは関係無く、どちらのモノにも見られます。

↓もう一つの差異は、肩パッドの無いモノと有るモノとでの構造的差異に起因するものです。お分かりいただけますか?

↓パックをサスペンダーと連結する時、連結用サスペンション・ストラップをサスペンダーの肩のバックルに通して固定し、前側へ垂れて余る連結用サスペンション・ストラップを通しておいてバタつかないようにするための胸部分のループ(画像の「このループ」と注記)の取り付け位置が、肩パッド無しのモノと有りのモノとで異なっています。右の肩パッド有りのモノでは、そのパッドを縫い付けるための縫いしろスペースが必要で(白の丸印)、ループが背面側へずらされています。

いかがでしたでしょうか?

1948年頃にはもう肩パッド付きで製造されていたようで、肩パッド無しのモノの方が製造時期が圧倒的に短かったためか現在流通しているのも肩パッド付きのモノの方が多いですね。

この肩パッド付きのモノ、後継のM-1956 H型サスペンダーが世に出る頃にもまだ大量に在庫があったようで、「廃棄するのは勿体無い」と、前内側のストラップを取り払い、胸に四角い金属リンクを付けるなどしてM-1956 H型と同様に使えるように改修されたモノが多くみられます。またあらためて紹介したいと思います。

それでは今回はこの辺で失礼します。(今回の投稿が記念すべき(?)100回目になる、ということに気付いたのは今、9月18日です。)

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。