2019年04月07日

US M1ヘルメット-その2-(US M-1 Steel Helmet -vol.2-)

みなさんこんにちは。

新元号が令和に決まり、桜が満開となりましてお花見には絶好の機会が到来しました当地大阪から、定刻を2時間余り過ぎてお送りします。

さて今回のネタは察しのいい方なら既にお分かりかと思いますが、前回の投稿で少し見え隠れしておりましたミッチェル・カモ・カバーを纏っておりました別のM-1ヘルメットです。

ひと口にM-1ヘルメットと申しましてもアウター・シェルとライナー・ヘルメット、それに内装のバリエーションとの組み合わせにより様々なパターンが存在し得るという事についてはご承知の通りです。そのすべてのパターンを蒐集し尽くすのは私などには到底不可能です。

ただ今回のこのM-1ヘルメット、「変わった取り合わせだな」、「ナニコレ?」とお感じになられる方もあるかもしれません。私も当初「え?これ何か違和感…」と思いました。ただそれは偏に知識経験の少なさに由来するものでありました。

↓これです。

「ミッチェル・カモ・カバーなのに茶革チンストラップ付き?」と思いました。でも以前の投稿「ミッチェル・パターン・カモフラージュ・ヘルメット・カバー」でも掲げました下の画像↓を見た時以来「まあ、この組み合わせが在ってもおかしくは無いわな」と納得しました。勝手に「違う時代のモノの組み合わせだ」と思い込んでいたのです。

米国のナショナル・アーカイブより「Da Nang, Vietnam - A young Marine private waits on the beach during the Marine landing. - August 3, 1965.」。1965年8月においてもまだこのタイプのライナー・ヘルメットが現役であったという事に少し驚きました。

↓この個体はまさに今上で見た海兵隊員の被っているM-1ヘルメットと同じです(海兵隊への支給はずっと後になってからとなるヘルメットバンド(カモフラージュ・ヘルメット・バンド)を除いて)。

↓前回の投稿の中で文章による紹介をいたしましたWWII中に改良されたT-1リリース・チン・ストラップが装着されています。

↓ベトナム戦争中に広く使用されたこの「ミッチェル・パターン・カモフラージュ・ヘルメット・カバー」(←以前の記事にリンクしてます)は現在いい値段でレプリカが出てます。スタンプまで実物そっくりに再現されていますので「本物」にこだわる方はご注意ください。

↓内側のライナー・ヘルメットを見ていきましょう。前回記事でも出て来ました「Liner, Helmet, M-1, New Type」の「OD#7内装タイプ」です。また、このライナー・ヘルメットの内装に用いられている素材はコットン・ウェブです。

↓これがその前回記事でも出しました「Liner, Helmet, M-1, New Type」の「OD#3内装タイプ」です。構成要素がほぼ同じなのがお分かりいただけますでしょうか。そして、こちらの内装に用いられている素材はコットンのHBT(ヘリンボーン・ツイル)です。

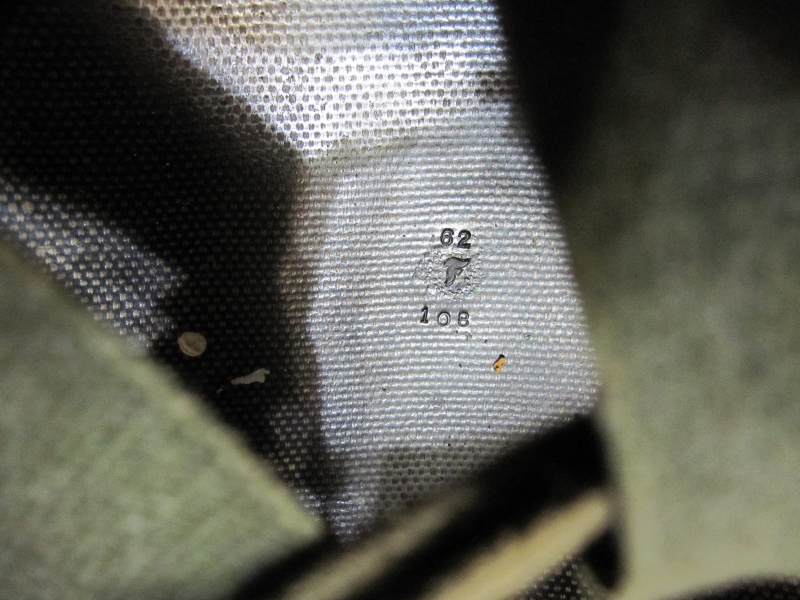

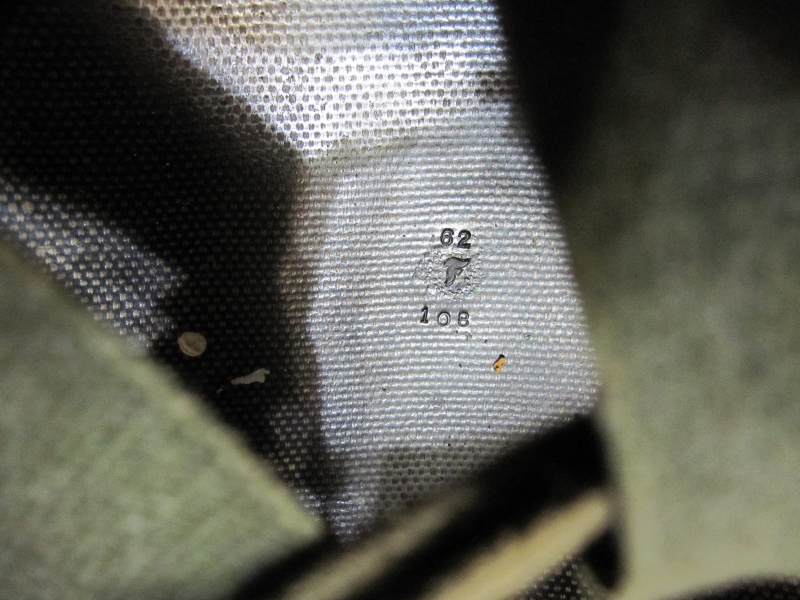

↓頭頂部付近のメーカー・ロゴ(Firestone Tire and Rubber Company)と1962年製であることを示すエンボス。Firestone Tire and Rubber CompanyはWWII時代もライナー・ヘルメットのメーカーでもありました。

↓上で「構成要素が『ほぼ同じ』」としたのはここが違うからです。後頭部の装着感向上および衝撃緩和のためのネック・バンドに改良が加えられ、この様にバックルでその長さを調節できるようになっています。カタログ上の制式名称は「Band, Liner, Helmet, M-1, Neck, Adjustable」。

↓バックルが付く前のモデル。上下2つ並ぶスナップの間隔を当初は5つ(のちに3つ)のサイズ展開で用意されたネック・バンド「Band, Neck, Liner, Helmet, M-1」です。これをバックルを用いて長さを変えられるようにしたのが上で見たモノです。サイズごとの在庫管理を不要にするためです。

↓バックルで折り返す長さを変える事でスナップの間隔を自在に調節できます。

↓片側のスナップを外しました。

↓どっちも外しました。

↓何やらスタンプがあります。

↓曰く、「NECKBAND SOLDIER'S STEEL <改行>HELMET LINER QM(CTM)<改行>40765-E-62 8415-153-6670」。制式名称がSoldier's Steel Helmet Neckbandとなっております。米軍装備品にはよくある例ですが、「モノ」は同じでも新たなカタログに搭載される際などに名称が変更されることが多いですし、また名称の一部が省略されてスタンプがなされたりするのもよくあります。ですからこのネック・バンドも1946年5月版のQuartermaster Supply Catalog「QM 3-1」では制式名称は「Band, Liner, Helmet, M-1, Neck, Adjustable」ですが、M-1ヘルメットの制式名称が変化したことにも伴ってこの表記になってます。品名の後ろ、「QM(CTM)40756-E-62」とあるのは、のちのDSAになる前のQM(CTM)時代の契約番号表示で1962年度契約の意。「8415-153-6670」はFSNです。

↓WWII以来のファスナー・メーカーの刻印「RAU FASTENER CO. PROVIDENCE R.I.」。

↓こちらはヘッド・バンドのサイズ調整用バックル部分です。

↓裏側にスタンプがありますがフェードアウトしており、判読不能です。

↓ライナー・ヘルメット外観です。前回の投稿でも同じ「LINER, HELMET, M-1, NEW TYPE」をご紹介しましたが、それとは違い、こちらのモノには正面上部のアイレット(ハトメ穴)がありません。無駄だと省かれたのだと思われます。

↓また、ヘッド・バンドを支えるハーネスを固定するリベットの頭の径が小さくなっています。チン・ストラップを留めるためのスタッドを固定するリベットの大きさは変わっていません。

↓ライナー・ヘルメットのチン・ストラップです。前回の投稿で掲げたモノと差異はありません。因みにこの茶革チン・ストラップはWWII時にはライナー・ヘルメットの構成要素としてはカタログを見る限りでは独立したストック・ナンバーは与えられていなかったようなのですが、FSN制度が定められた1954年以降は「8415-153-6673」というFSN番号が与えられ、且つ「Strap, Chin, Leather, Russet」という名称が付けられています。

↓バックルに錨の刻印。North & Judd Manufacturing Company社製です。

↓裏側のリベット。お馴染み「DOT」の刻印はUNITED CARR社です。

↓ミッチェル・カモ・カバーを着けてライナー・ヘルメットを嵌めようかという状態です。シェル内側にオリジナル塗装が鮮やかに残っています。かなり明るいODです。もはやライム・グリーンです。

↓前回の投稿で触れました、WWII中に改良されたT-1リリース・チン・ストラップが装着されています。

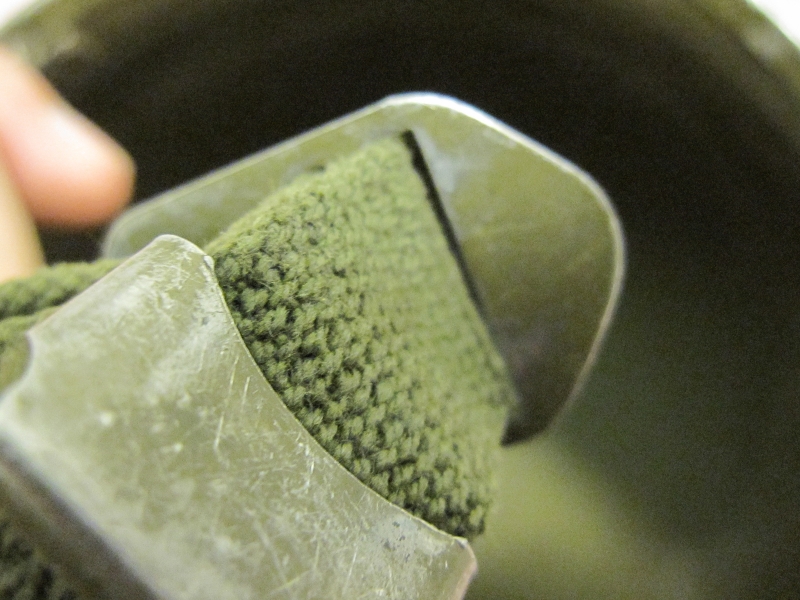

↓チン・ストラップのループへの取付けは「縫い付け」から「金具連結」に変わってます。取替が楽です。

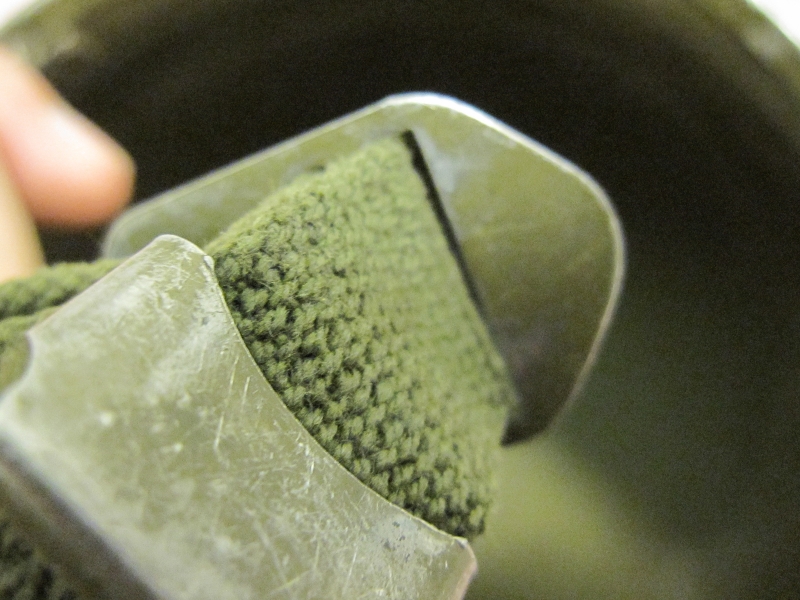

↓T-1リリース・チン・ストラップのアップ。左の爪が右のボールを掴んでいるのがお分かりいただけますか?

↓撮影の角度を変えました。

↓つなぐ前。

↓爪の側には画像で示している通り「切れ目」が入れてあります。

↓つないで、この画像は今まさにボールの付いているストラップを右方向へ思いっきり引っ張っていまして、それにより隙間が開き、もっと力を掛けて引っ張れば、ボールを掴んでいる爪の間からボールがすり抜けて外れる、という仕組みです。14ポンド(6.35キログラム)の力が掛かると外れるという事です。

前回の投稿のキャプションをもう一度流用します。チン・ストラップをしっかり留めていると、「付近で砲弾の炸裂があった場合等による衝撃波を受けた際、ヘルメットと頭部との間にその風圧を受け、その風圧がチン・ストラップを介して顎をアッパーカットするように作用する形となり、その結果顎のみならず頸椎の損傷や脳震盪をもたらす…...」という戦場からのレポートを受けて緊急的・暫定的に「チン・ストラップを留めずに垂らしておくかヘルメット後端等に留め置いておくように」との指示に繋がったのでしたが、このレポートをもとに上述の通り、チン・ストラップを留めていても14ポンド(6.35キログラム)の力が掛かると自動的に外れて受傷を回避できるようにしたのがこのT-1リリース・チン・ストラップです。

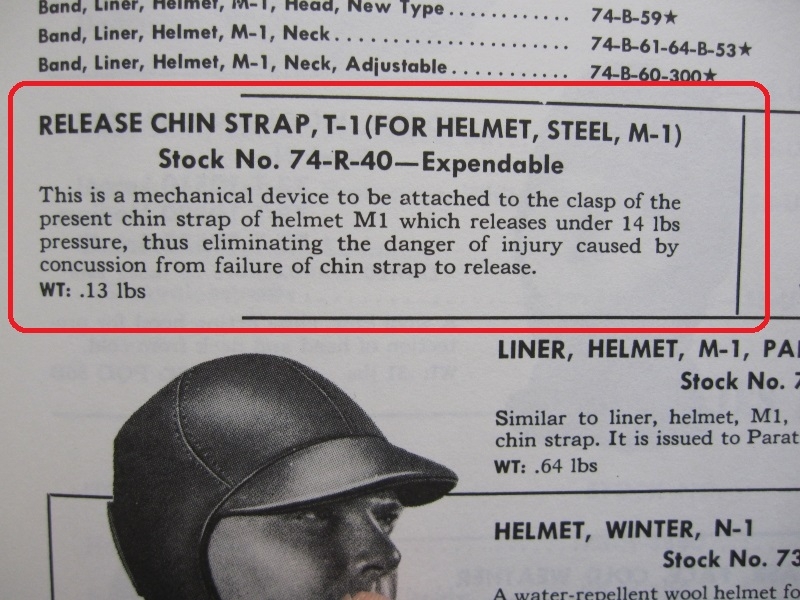

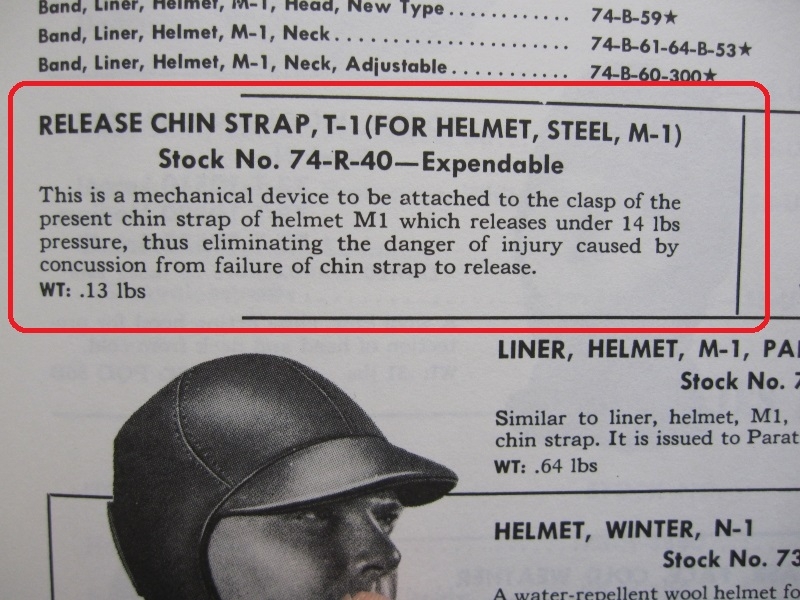

↓お馴染み1946年5月版のQuartermaster Supply Catalog「QM 3-1」のT-1リリース・チン・ストラップのキャプションです。

↓ストラップの金具は鋼板打ち抜きプレス・OD塗装です。

↓カバーを外しました。いわゆるフロント・シームです。なので、WWIIの比較的初期の製造で、のちに明るめのODでリペイントされ、チン・ストラップも換装されたのだと思っています。

↓フロント・シームとロット番号(ヒート・スタンプ)。

↓ロット番号(ヒート・スタンプ)については近時急速に研究が進んでいるようですが、私の頭は追いついてません。

↓アウター・シェルの外観です。高さが低くなったりする前の元祖M-1型です。塗装の一部が剥げてて明ODの下に濃ODが見えています。

↓アウター・シェル正面。特筆無しです。

↓ついでにミッチェル・カモ・カバーです。以前の投稿で触れていますのでよろしければご覧ください。

この個体は、この組み合わせで6、7年前にeBayで購入しました。当時やはりミッチェル・カモ・カバーと茶革チンストラップライナー・ヘルメットとの組み合わせが忌避されたのか、入札はあまりなく、確かUS$150もしなかったように記憶しています。

M-1ヘルメットについてはアウター・シェル、ライナー・ヘルメット、それぞれの「バージョン」、各種内装部品、塗装など、非常に多くの要素が絡んでいて、その組み合わせによって歴史的な価値も異なってきますので、コレクションする上ではいろいろ吟味する面白さ(嬉しい面倒臭さ)がありますね。

当時のパーツを使って古くなったヘルメットをレストアしてくれる業者や、パーツを販売している業者が沢山あって、研究も進み、環境としては良い要素があるのですが、中には粗悪なレプリカ・パーツを実物として売ってたりする業者もありますので注意が必要です。

それでは今回はこの辺で失礼いたします。またお会いしましょう。

新元号が令和に決まり、桜が満開となりましてお花見には絶好の機会が到来しました当地大阪から、定刻を2時間余り過ぎてお送りします。

さて今回のネタは察しのいい方なら既にお分かりかと思いますが、前回の投稿で少し見え隠れしておりましたミッチェル・カモ・カバーを纏っておりました別のM-1ヘルメットです。

ひと口にM-1ヘルメットと申しましてもアウター・シェルとライナー・ヘルメット、それに内装のバリエーションとの組み合わせにより様々なパターンが存在し得るという事についてはご承知の通りです。そのすべてのパターンを蒐集し尽くすのは私などには到底不可能です。

ただ今回のこのM-1ヘルメット、「変わった取り合わせだな」、「ナニコレ?」とお感じになられる方もあるかもしれません。私も当初「え?これ何か違和感…」と思いました。ただそれは偏に知識経験の少なさに由来するものでありました。

↓これです。

「ミッチェル・カモ・カバーなのに茶革チンストラップ付き?」と思いました。でも以前の投稿「ミッチェル・パターン・カモフラージュ・ヘルメット・カバー」でも掲げました下の画像↓を見た時以来「まあ、この組み合わせが在ってもおかしくは無いわな」と納得しました。勝手に「違う時代のモノの組み合わせだ」と思い込んでいたのです。

米国のナショナル・アーカイブより「Da Nang, Vietnam - A young Marine private waits on the beach during the Marine landing. - August 3, 1965.」。1965年8月においてもまだこのタイプのライナー・ヘルメットが現役であったという事に少し驚きました。

↓この個体はまさに今上で見た海兵隊員の被っているM-1ヘルメットと同じです(海兵隊への支給はずっと後になってからとなるヘルメットバンド(カモフラージュ・ヘルメット・バンド)を除いて)。

↓前回の投稿の中で文章による紹介をいたしましたWWII中に改良されたT-1リリース・チン・ストラップが装着されています。

↓ベトナム戦争中に広く使用されたこの「ミッチェル・パターン・カモフラージュ・ヘルメット・カバー」(←以前の記事にリンクしてます)は現在いい値段でレプリカが出てます。スタンプまで実物そっくりに再現されていますので「本物」にこだわる方はご注意ください。

↓内側のライナー・ヘルメットを見ていきましょう。前回記事でも出て来ました「Liner, Helmet, M-1, New Type」の「OD#7内装タイプ」です。また、このライナー・ヘルメットの内装に用いられている素材はコットン・ウェブです。

↓これがその前回記事でも出しました「Liner, Helmet, M-1, New Type」の「OD#3内装タイプ」です。構成要素がほぼ同じなのがお分かりいただけますでしょうか。そして、こちらの内装に用いられている素材はコットンのHBT(ヘリンボーン・ツイル)です。

↓頭頂部付近のメーカー・ロゴ(Firestone Tire and Rubber Company)と1962年製であることを示すエンボス。Firestone Tire and Rubber CompanyはWWII時代もライナー・ヘルメットのメーカーでもありました。

↓上で「構成要素が『ほぼ同じ』」としたのはここが違うからです。後頭部の装着感向上および衝撃緩和のためのネック・バンドに改良が加えられ、この様にバックルでその長さを調節できるようになっています。カタログ上の制式名称は「Band, Liner, Helmet, M-1, Neck, Adjustable」。

↓バックルが付く前のモデル。上下2つ並ぶスナップの間隔を当初は5つ(のちに3つ)のサイズ展開で用意されたネック・バンド「Band, Neck, Liner, Helmet, M-1」です。これをバックルを用いて長さを変えられるようにしたのが上で見たモノです。サイズごとの在庫管理を不要にするためです。

↓バックルで折り返す長さを変える事でスナップの間隔を自在に調節できます。

↓片側のスナップを外しました。

↓どっちも外しました。

↓何やらスタンプがあります。

↓曰く、「NECKBAND SOLDIER'S STEEL <改行>HELMET LINER QM(CTM)<改行>40765-E-62 8415-153-6670」。制式名称がSoldier's Steel Helmet Neckbandとなっております。米軍装備品にはよくある例ですが、「モノ」は同じでも新たなカタログに搭載される際などに名称が変更されることが多いですし、また名称の一部が省略されてスタンプがなされたりするのもよくあります。ですからこのネック・バンドも1946年5月版のQuartermaster Supply Catalog「QM 3-1」では制式名称は「Band, Liner, Helmet, M-1, Neck, Adjustable」ですが、M-1ヘルメットの制式名称が変化したことにも伴ってこの表記になってます。品名の後ろ、「QM(CTM)40756-E-62」とあるのは、のちのDSAになる前のQM(CTM)時代の契約番号表示で1962年度契約の意。「8415-153-6670」はFSNです。

↓WWII以来のファスナー・メーカーの刻印「RAU FASTENER CO. PROVIDENCE R.I.」。

↓こちらはヘッド・バンドのサイズ調整用バックル部分です。

↓裏側にスタンプがありますがフェードアウトしており、判読不能です。

↓ライナー・ヘルメット外観です。前回の投稿でも同じ「LINER, HELMET, M-1, NEW TYPE」をご紹介しましたが、それとは違い、こちらのモノには正面上部のアイレット(ハトメ穴)がありません。無駄だと省かれたのだと思われます。

↓また、ヘッド・バンドを支えるハーネスを固定するリベットの頭の径が小さくなっています。チン・ストラップを留めるためのスタッドを固定するリベットの大きさは変わっていません。

↓ライナー・ヘルメットのチン・ストラップです。前回の投稿で掲げたモノと差異はありません。因みにこの茶革チン・ストラップはWWII時にはライナー・ヘルメットの構成要素としてはカタログを見る限りでは独立したストック・ナンバーは与えられていなかったようなのですが、FSN制度が定められた1954年以降は「8415-153-6673」というFSN番号が与えられ、且つ「Strap, Chin, Leather, Russet」という名称が付けられています。

↓バックルに錨の刻印。North & Judd Manufacturing Company社製です。

↓裏側のリベット。お馴染み「DOT」の刻印はUNITED CARR社です。

↓ミッチェル・カモ・カバーを着けてライナー・ヘルメットを嵌めようかという状態です。シェル内側にオリジナル塗装が鮮やかに残っています。かなり明るいODです。もはやライム・グリーンです。

↓前回の投稿で触れました、WWII中に改良されたT-1リリース・チン・ストラップが装着されています。

↓チン・ストラップのループへの取付けは「縫い付け」から「金具連結」に変わってます。取替が楽です。

↓T-1リリース・チン・ストラップのアップ。左の爪が右のボールを掴んでいるのがお分かりいただけますか?

↓撮影の角度を変えました。

↓つなぐ前。

↓爪の側には画像で示している通り「切れ目」が入れてあります。

↓つないで、この画像は今まさにボールの付いているストラップを右方向へ思いっきり引っ張っていまして、それにより隙間が開き、もっと力を掛けて引っ張れば、ボールを掴んでいる爪の間からボールがすり抜けて外れる、という仕組みです。14ポンド(6.35キログラム)の力が掛かると外れるという事です。

前回の投稿のキャプションをもう一度流用します。チン・ストラップをしっかり留めていると、「付近で砲弾の炸裂があった場合等による衝撃波を受けた際、ヘルメットと頭部との間にその風圧を受け、その風圧がチン・ストラップを介して顎をアッパーカットするように作用する形となり、その結果顎のみならず頸椎の損傷や脳震盪をもたらす…...」という戦場からのレポートを受けて緊急的・暫定的に「チン・ストラップを留めずに垂らしておくかヘルメット後端等に留め置いておくように」との指示に繋がったのでしたが、このレポートをもとに上述の通り、チン・ストラップを留めていても14ポンド(6.35キログラム)の力が掛かると自動的に外れて受傷を回避できるようにしたのがこのT-1リリース・チン・ストラップです。

↓お馴染み1946年5月版のQuartermaster Supply Catalog「QM 3-1」のT-1リリース・チン・ストラップのキャプションです。

↓ストラップの金具は鋼板打ち抜きプレス・OD塗装です。

↓カバーを外しました。いわゆるフロント・シームです。なので、WWIIの比較的初期の製造で、のちに明るめのODでリペイントされ、チン・ストラップも換装されたのだと思っています。

↓フロント・シームとロット番号(ヒート・スタンプ)。

↓ロット番号(ヒート・スタンプ)については近時急速に研究が進んでいるようですが、私の頭は追いついてません。

↓アウター・シェルの外観です。高さが低くなったりする前の元祖M-1型です。塗装の一部が剥げてて明ODの下に濃ODが見えています。

↓アウター・シェル正面。特筆無しです。

↓ついでにミッチェル・カモ・カバーです。以前の投稿で触れていますのでよろしければご覧ください。

この個体は、この組み合わせで6、7年前にeBayで購入しました。当時やはりミッチェル・カモ・カバーと茶革チンストラップライナー・ヘルメットとの組み合わせが忌避されたのか、入札はあまりなく、確かUS$150もしなかったように記憶しています。

M-1ヘルメットについてはアウター・シェル、ライナー・ヘルメット、それぞれの「バージョン」、各種内装部品、塗装など、非常に多くの要素が絡んでいて、その組み合わせによって歴史的な価値も異なってきますので、コレクションする上ではいろいろ吟味する面白さ(嬉しい面倒臭さ)がありますね。

当時のパーツを使って古くなったヘルメットをレストアしてくれる業者や、パーツを販売している業者が沢山あって、研究も進み、環境としては良い要素があるのですが、中には粗悪なレプリカ・パーツを実物として売ってたりする業者もありますので注意が必要です。

それでは今回はこの辺で失礼いたします。またお会いしましょう。

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。