2014年09月14日

ガバメント用マガジン・ポケット(パウチ)あれこれ(Pistol Magazine Pocket)

こんにちは。

近所の公園の木々で、ツクツクボウシが一生懸命鳴いています。今朝方7時頃には気温が18度と、朝晩かなり涼しく、日中も快適な良い気温・湿度になって来ました。彼らセミ達にとっての夏も、もう間もなく終わろうとしています。健気に鳴く姿に「あはれ」を感じます。

さて、今回は米軍が70年余りもの間制式採用していた「M1911(A1) 45口径自動拳銃(M1911(A1) Cal. .45 Automatic Pistol)」、通称ガバメント用のマガジンを収める「マガジン・ポケット(パウチ)」について少し触れたいと思います。

↓まずこれをご覧ください。

右上から反時計回りの順番で時代が下ります。説明の都合上番号(①から⑥)を付けました。マガジン2本を収めるスタイルは一貫しています。

↓配置はそのままで裏返しました。

⑥以外は全て裏面に、ピストルベルト等の凹スナップに留めるための凸スナップが付けられています(といっても、その裏側のフラットな面しか見えていませんが)。

以下、①から順に見ていきます。

↓まずは①の「M1912 Pistol Magazine Pocket」。本モデルはフラップの留め具として「Lift-the-Dot」が使われた最初期のモデルです。採用当初はアメリカの国璽の鷲がデザインされた直径1.5cmくらいの円形のスナップボタン(基本構造はブリティッシュメイドのM-1942ファーストエイド・パケット・パウチのスナップボタン(拙稿「ファーストエイドパケット・パウチ(Pouch, First aid Packet)」の終りの方をご参照ください)と同じ)が使われていました。そのスナップも、縁にリム無しのモノ(初期)とリム有りのモノ(後期)の2つのパターンがありました。以上より、本モデルは細かく言えば「M-1912『後期型』」で、リム無しスナップ留めのモデルを「M1912 『初期型』」、リム有りスナップ留めのモデルを「M1912『中期型』」とした方がより「正しい」と言えます。

全面ウェブ製です。ポケット下部のウェブにはフリルが寄せられています。

↓裏面にはピストルベルト等の凹スナップに留めるための凸スナップが付けられています。

上述の、採用初期のフラップ留め具が円形スナップボタンである頃のモノにはまだベルト等への固定用スナップは有りません。その頃はベルトとポケットとは単に通し通されるだけの連結関係でした。資料によればスナップボタンによる連結が採用されたのは1917年頃のようです。

↓フラップを開けました。

↓装備品メーカー「MILLS」社製であることを示すスタンプ等。1918年11月製である旨と、パテントの表示(1907年7月16日、1918年10月22日)。MILLS社は数多くの装備品を製造しており、この「カートリッジの中にMILLSの文字」の商標は他の装備品でも良く見ることができます。

マガジンは1cmほどしか露出していませんので、取り出そうとして指でつまむのに少しもたつきそうです。

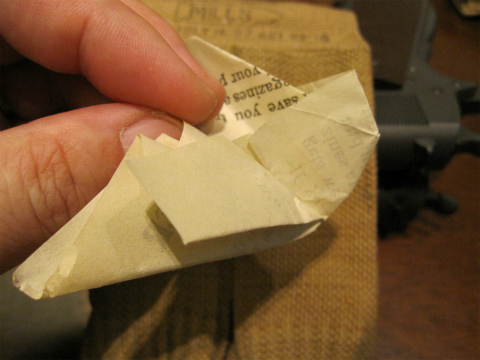

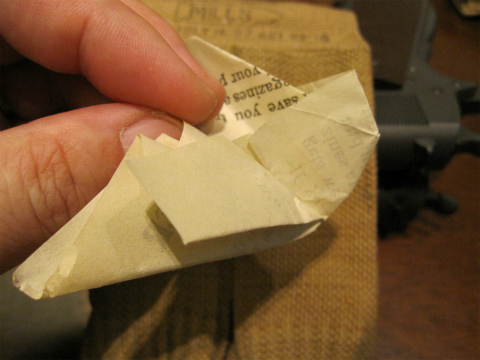

↓これを入手した時、デッド・ストックであることを示す「証拠」となる紙片が、このように無造作に折り畳まれて入っていました。

↓取りだして…

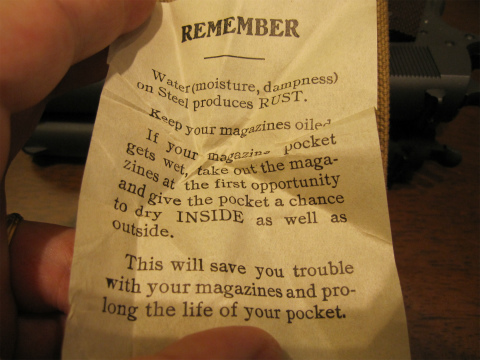

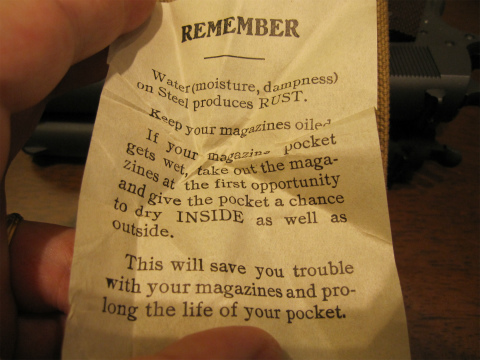

↓開きました。

曰く、「―忘れるな― 鉄に付いた水(水分、湿気)は錆を生む。 マガジンにはオイルを塗っておくこと。 もしもマガジン・ポケットが濡れたら最初の機会にマガジンを取り出し、外側と同様に内側を乾かす機会をポケットに与えてやること。 これはマガジンにまつわるトラブルから貴君を救い、ポケットの寿命を伸ばすだろう。」

↓横からの図。後ろ側が輪状になっていて、ピストルベルト等をここに通し、見えている凸スナップをベルトの凹スナップに留めて固定します。

↓次に②です。①と同じ「M1912」の、ポケット下部のフリルなし(簡略化)バージョン。このフリルの有り無しは、スプリングフィールド銃用のカートリッジ・ベルトのポケットにおけると同じですね。

↓裏面に「楕円の中にRUSSELLの文字」と1918年4月製たることを示すスタンプ。RUSSELL社も良く見られるメーカーです。スナップボタンでブチ抜かれてしまっていますが。

↓拡大。あまり近寄ると却って良く分かりませんね。

↓ポケット下部のフリル以外の基本構造は①と同じです。

あとスタンプが裏面にあるかフラップ内側にあるかぐらいの差異しかありません。

↓細かく言えば、この「Lift The Dot」の雄部品の円形のベースプレートが縁以外フラットであるのに対して、上で見た①のモノは凹凸のある何とも厳(いか)めしい感じのモノとなっていることが挙げられます。

↓横からの図も①と同じです。

↓続いて③の「M1918」です。資料によってはM1917とするものもありますが。

①②とは作りが大きく変わりました。ポケット部分はウェブ製ですが、裏側のベルトループ部からフラップ部にかけては目の細かいズック(duck)生地が使われ、その代わり補強のための縁取りが施されています。また、フラップの形状がトンガリ型から円弧型になりました。

この「円弧型・縁取りズック生地フラップ」もスプリングフィールド銃用のカートリッジ・ベルトや、BAR用マガジン・ベルトに見られます。

↓裏面。ベルトとの連結凸スナップボタンの裏側が見えます。

↓フラップを開けました。これもマガジンがほぼすっぽり収まりきってしまって、取り出し難そうな印象を受けます。

①②よりも全体に丈が長いです。

↓拡大。「L.C.C.& CO.社1918年製」のスタンプと、ロットの表示でしょうか「L.C.C.」「52」のスタンプ。

↓横から。①②と同様です。

↓④の「M1923」です。使われる布地は再びウェブ1種類のみになり、フラップ形状もトンガリ型に戻りました。

また、フラップの留め具も「Lift The Dot」1個だけになりました。更に「U.S.」スタンプが新たに加えられました。

↓留め具の拡大。「STAR✡PULL」ブランドです(←正しくはダビデ星ではなく、六光星です)。WWⅡ以降の装備品に良く見られます。

↓裏面。「AVERY」社1942年製です。

↓拡大。

↓フラップを開けます。

マガジンの下部3分の1ほどが露わになるようなポケットの深さ。マガジンが取り出し易くなっています。

↓「Lift The Dot」の雄部品とポスト。マガジンの厚さ分だけ嵩上げしています。

↓横から。①から③と同じです。

すみません。一気に⑥まで行くつもりでしたが、藤子・F・不二雄展へ出かける時間となりましたので、今回はここで一旦終わり、次回⑤から続けます。申し訳ありません。

それでは、また……。

近所の公園の木々で、ツクツクボウシが一生懸命鳴いています。今朝方7時頃には気温が18度と、朝晩かなり涼しく、日中も快適な良い気温・湿度になって来ました。彼らセミ達にとっての夏も、もう間もなく終わろうとしています。健気に鳴く姿に「あはれ」を感じます。

さて、今回は米軍が70年余りもの間制式採用していた「M1911(A1) 45口径自動拳銃(M1911(A1) Cal. .45 Automatic Pistol)」、通称ガバメント用のマガジンを収める「マガジン・ポケット(パウチ)」について少し触れたいと思います。

↓まずこれをご覧ください。

右上から反時計回りの順番で時代が下ります。説明の都合上番号(①から⑥)を付けました。マガジン2本を収めるスタイルは一貫しています。

↓配置はそのままで裏返しました。

⑥以外は全て裏面に、ピストルベルト等の凹スナップに留めるための凸スナップが付けられています(といっても、その裏側のフラットな面しか見えていませんが)。

以下、①から順に見ていきます。

↓まずは①の「M1912 Pistol Magazine Pocket」。本モデルはフラップの留め具として「Lift-the-Dot」が使われた最初期のモデルです。採用当初はアメリカの国璽の鷲がデザインされた直径1.5cmくらいの円形のスナップボタン(基本構造はブリティッシュメイドのM-1942ファーストエイド・パケット・パウチのスナップボタン(拙稿「ファーストエイドパケット・パウチ(Pouch, First aid Packet)」の終りの方をご参照ください)と同じ)が使われていました。そのスナップも、縁にリム無しのモノ(初期)とリム有りのモノ(後期)の2つのパターンがありました。以上より、本モデルは細かく言えば「M-1912『後期型』」で、リム無しスナップ留めのモデルを「M1912 『初期型』」、リム有りスナップ留めのモデルを「M1912『中期型』」とした方がより「正しい」と言えます。

全面ウェブ製です。ポケット下部のウェブにはフリルが寄せられています。

↓裏面にはピストルベルト等の凹スナップに留めるための凸スナップが付けられています。

上述の、採用初期のフラップ留め具が円形スナップボタンである頃のモノにはまだベルト等への固定用スナップは有りません。その頃はベルトとポケットとは単に通し通されるだけの連結関係でした。資料によればスナップボタンによる連結が採用されたのは1917年頃のようです。

↓フラップを開けました。

↓装備品メーカー「MILLS」社製であることを示すスタンプ等。1918年11月製である旨と、パテントの表示(1907年7月16日、1918年10月22日)。MILLS社は数多くの装備品を製造しており、この「カートリッジの中にMILLSの文字」の商標は他の装備品でも良く見ることができます。

マガジンは1cmほどしか露出していませんので、取り出そうとして指でつまむのに少しもたつきそうです。

↓これを入手した時、デッド・ストックであることを示す「証拠」となる紙片が、このように無造作に折り畳まれて入っていました。

↓取りだして…

↓開きました。

曰く、「―忘れるな― 鉄に付いた水(水分、湿気)は錆を生む。 マガジンにはオイルを塗っておくこと。 もしもマガジン・ポケットが濡れたら最初の機会にマガジンを取り出し、外側と同様に内側を乾かす機会をポケットに与えてやること。 これはマガジンにまつわるトラブルから貴君を救い、ポケットの寿命を伸ばすだろう。」

↓横からの図。後ろ側が輪状になっていて、ピストルベルト等をここに通し、見えている凸スナップをベルトの凹スナップに留めて固定します。

↓次に②です。①と同じ「M1912」の、ポケット下部のフリルなし(簡略化)バージョン。このフリルの有り無しは、スプリングフィールド銃用のカートリッジ・ベルトのポケットにおけると同じですね。

↓裏面に「楕円の中にRUSSELLの文字」と1918年4月製たることを示すスタンプ。RUSSELL社も良く見られるメーカーです。スナップボタンでブチ抜かれてしまっていますが。

↓拡大。あまり近寄ると却って良く分かりませんね。

↓ポケット下部のフリル以外の基本構造は①と同じです。

あとスタンプが裏面にあるかフラップ内側にあるかぐらいの差異しかありません。

↓細かく言えば、この「Lift The Dot」の雄部品の円形のベースプレートが縁以外フラットであるのに対して、上で見た①のモノは凹凸のある何とも厳(いか)めしい感じのモノとなっていることが挙げられます。

↓横からの図も①と同じです。

↓続いて③の「M1918」です。資料によってはM1917とするものもありますが。

①②とは作りが大きく変わりました。ポケット部分はウェブ製ですが、裏側のベルトループ部からフラップ部にかけては目の細かいズック(duck)生地が使われ、その代わり補強のための縁取りが施されています。また、フラップの形状がトンガリ型から円弧型になりました。

この「円弧型・縁取りズック生地フラップ」もスプリングフィールド銃用のカートリッジ・ベルトや、BAR用マガジン・ベルトに見られます。

↓裏面。ベルトとの連結凸スナップボタンの裏側が見えます。

↓フラップを開けました。これもマガジンがほぼすっぽり収まりきってしまって、取り出し難そうな印象を受けます。

①②よりも全体に丈が長いです。

↓拡大。「L.C.C.& CO.社1918年製」のスタンプと、ロットの表示でしょうか「L.C.C.」「52」のスタンプ。

↓横から。①②と同様です。

↓④の「M1923」です。使われる布地は再びウェブ1種類のみになり、フラップ形状もトンガリ型に戻りました。

また、フラップの留め具も「Lift The Dot」1個だけになりました。更に「U.S.」スタンプが新たに加えられました。

↓留め具の拡大。「STAR✡PULL」ブランドです(←正しくはダビデ星ではなく、六光星です)。WWⅡ以降の装備品に良く見られます。

↓裏面。「AVERY」社1942年製です。

↓拡大。

↓フラップを開けます。

マガジンの下部3分の1ほどが露わになるようなポケットの深さ。マガジンが取り出し易くなっています。

↓「Lift The Dot」の雄部品とポスト。マガジンの厚さ分だけ嵩上げしています。

↓横から。①から③と同じです。

すみません。一気に⑥まで行くつもりでしたが、藤子・F・不二雄展へ出かける時間となりましたので、今回はここで一旦終わり、次回⑤から続けます。申し訳ありません。

それでは、また……。

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。