2014年10月19日

US陸軍VN戦争時のマガジン・パウチ【2】(US Army Ammunition Pouch in VN War【2】)

先週、先々週は台風襲来で秋の行楽どころではありませんでしたが、この土日はとても良いお天気で嬉しいですね。サバゲ日和でもありましょうか。

さて今回も前回に続き、ヴェトナム戦争時にUS陸軍によって使用された弾薬(マガジン)パウチについてです。

1957年にそれまでの旧式なM1910装備システムに代わり採用されたM1956装備システム(M1956 Individual Load-Carrying Equipment)の構成要素の一つです。ベルトの左右両側に一つずつ装着します。

↓前回と同じ、この画像をご覧ください。

左から、

「Pouch, Small Arms, Ammunition, Universal」、

「Case, Small Arms, Ammunition」、

「Case, Small Arms, Ammunition, M16A1 Rifle」です。

前回でもふれましたが、左のモノと真ん中のモノとは、フタの留め具(タブ)にハトメがあるか無いかの外観で区別できますが、ハトメがあるのが『前期型』で、無いのが『後期型』という訳ではありません。外観は極めて酷似していますが、上記の制式名称から分かるように、この2つは全くの別モノです。同じモノの『前期型』と『後期型』ではありません。また更に、左のモノについてはハトメが廃されたタイプのモノもあり、もはや外観は真ん中のモノとほとんど変わらなくなっているモノもあります。

いわゆるM1956装備(ILCE:Individual Load Carrying Equipment)が1957年3月に採用され、同じ年にM14ライフルが制式採用され支給が開始されますが、その20連マガジンのほか、それ以前のM1ライフルの8連クリップやM2カービンの30連マガジンなども収納できるようにと設計されました。

最初に供されたのは左の 「Pouch, Small Arms, Ammunition, Universal」で、1962年に留め具タブのハトメを廃止した真ん中の 「Case, Small Arms, Ammunition」にとって代えられました。

↓裏面です。

裏側の外観は左二つはほぼ同じです(後で触れますが、一つ違うところがあります)。

今回は真ん中のモノ「Case, Small Arms, Ammunition」を見ていきます。

↓表側拡大。

↓裏側拡大。

↓フタの内側のスタンプ。

「CASE, SMALL ARMS, AMMUNITION<改行>

XXXXX,INC<改行>

DSA-100-1XX0<改行>

8465-647-0852

1行目は制式名称。

2行目は製造者名です(判然としません)。

3行目はDSA(Defense Supply Agency=国防兵站局)の契約番号。まだ契約年度下2桁が無いので1960年代前・中半の契約だと思われます。

4行目はFSN(Federal Stock Number=連邦備品番号)です。因みに始めの「8465」はIndividual Equipment(個人装備)を意味します。

↓内部を覗きます。

「Pouch, Small Arms, Ammunition, Universal」では、型崩れ防止・弾薬保護のための金属板がパウチ正面部分に仕込んでありましたが、この「CASE, SMALL ARMS, AMMUNITION」ではこの画像のように金属板ではなくプラ板がパウチ背面と側面に仕込まれ、正面部分の金属板は廃止されました。これによりM14のマガジンは横並びにすると3本入るようになりました。

内張りの薄い緑色の布を縫い付けた際のステッチがあるのが、上でふれた裏側の外観の「一つ違うところ」です)。

↓親指の右下、内張りの薄い布地の下にプラ板があることがお分かりいただけますか?

↓底面の水抜きハトメ穴や手榴弾固定用のループや固定テープは引き継がれています。

↓おもちゃ手榴弾を挿してみました。スプーン・レバーをループに挿し、手榴弾頭部をテープで巻き留めます。

↓裏側から見ました。

↓サスペンダー連結用ストラップのクリップ。

↓サスペンダー連結用ストラップの長さ調整用のバックル金具。

今回もまた駆け足で見てきましたがいかがでしたか?

往々にして「これは〇〇の初期型である」、「これは☓☓の後期モデルである」…などといった表現が良く見受けられますが、その「型」や「モデル」が、軍制式のものではなく単に製造ロットによる差等をその根拠にしている事が多くあります。確かに製造ロットなどによる差に基づいて区別して扱うこと自体は大切な点だと思いますが、あくまでもそういう特徴を有しているだけであり、決して軍制式の「型区分」とは異なる次元の話である点に注意した呼称を心掛けたいものです。

それでは今回はこの辺で。最初の画像の右端のモノについては次回にて…。

では、また…。

さて今回も前回に続き、ヴェトナム戦争時にUS陸軍によって使用された弾薬(マガジン)パウチについてです。

1957年にそれまでの旧式なM1910装備システムに代わり採用されたM1956装備システム(M1956 Individual Load-Carrying Equipment)の構成要素の一つです。ベルトの左右両側に一つずつ装着します。

↓前回と同じ、この画像をご覧ください。

左から、

「Pouch, Small Arms, Ammunition, Universal」、

「Case, Small Arms, Ammunition」、

「Case, Small Arms, Ammunition, M16A1 Rifle」です。

前回でもふれましたが、左のモノと真ん中のモノとは、フタの留め具(タブ)にハトメがあるか無いかの外観で区別できますが、ハトメがあるのが『前期型』で、無いのが『後期型』という訳ではありません。外観は極めて酷似していますが、上記の制式名称から分かるように、この2つは全くの別モノです。同じモノの『前期型』と『後期型』ではありません。また更に、左のモノについてはハトメが廃されたタイプのモノもあり、もはや外観は真ん中のモノとほとんど変わらなくなっているモノもあります。

いわゆるM1956装備(ILCE:Individual Load Carrying Equipment)が1957年3月に採用され、同じ年にM14ライフルが制式採用され支給が開始されますが、その20連マガジンのほか、それ以前のM1ライフルの8連クリップやM2カービンの30連マガジンなども収納できるようにと設計されました。

最初に供されたのは左の 「Pouch, Small Arms, Ammunition, Universal」で、1962年に留め具タブのハトメを廃止した真ん中の 「Case, Small Arms, Ammunition」にとって代えられました。

↓裏面です。

裏側の外観は左二つはほぼ同じです(後で触れますが、一つ違うところがあります)。

今回は真ん中のモノ「Case, Small Arms, Ammunition」を見ていきます。

↓表側拡大。

↓裏側拡大。

↓フタの内側のスタンプ。

「CASE, SMALL ARMS, AMMUNITION<改行>

XXXXX,INC<改行>

DSA-100-1XX0<改行>

8465-647-0852

1行目は制式名称。

2行目は製造者名です(判然としません)。

3行目はDSA(Defense Supply Agency=国防兵站局)の契約番号。まだ契約年度下2桁が無いので1960年代前・中半の契約だと思われます。

4行目はFSN(Federal Stock Number=連邦備品番号)です。因みに始めの「8465」はIndividual Equipment(個人装備)を意味します。

↓内部を覗きます。

「Pouch, Small Arms, Ammunition, Universal」では、型崩れ防止・弾薬保護のための金属板がパウチ正面部分に仕込んでありましたが、この「CASE, SMALL ARMS, AMMUNITION」ではこの画像のように金属板ではなくプラ板がパウチ背面と側面に仕込まれ、正面部分の金属板は廃止されました。これによりM14のマガジンは横並びにすると3本入るようになりました。

内張りの薄い緑色の布を縫い付けた際のステッチがあるのが、上でふれた裏側の外観の「一つ違うところ」です)。

↓親指の右下、内張りの薄い布地の下にプラ板があることがお分かりいただけますか?

↓底面の水抜きハトメ穴や手榴弾固定用のループや固定テープは引き継がれています。

↓おもちゃ手榴弾を挿してみました。スプーン・レバーをループに挿し、手榴弾頭部をテープで巻き留めます。

↓裏側から見ました。

↓サスペンダー連結用ストラップのクリップ。

↓サスペンダー連結用ストラップの長さ調整用のバックル金具。

今回もまた駆け足で見てきましたがいかがでしたか?

往々にして「これは〇〇の初期型である」、「これは☓☓の後期モデルである」…などといった表現が良く見受けられますが、その「型」や「モデル」が、軍制式のものではなく単に製造ロットによる差等をその根拠にしている事が多くあります。確かに製造ロットなどによる差に基づいて区別して扱うこと自体は大切な点だと思いますが、あくまでもそういう特徴を有しているだけであり、決して軍制式の「型区分」とは異なる次元の話である点に注意した呼称を心掛けたいものです。

それでは今回はこの辺で。最初の画像の右端のモノについては次回にて…。

では、また…。

2014年10月13日

US陸軍VN戦争時のマガジン・パウチ【1】(US Army Ammunition Pouch in VN War【1】)

先週に続いて台風19号がやって来ました。日本列島を縦断するようです。十分備えましょう。

台風襲来が理由ではありませんが、「毎週日曜正午の投稿」を目指している当ブログ、今回一日半遅れの投稿となってしまいました。お許しください。

さて今回は、ヴェトナム戦争時にUS陸軍によって使用された弾薬(マガジン)パウチについて少しお付き合いください。

1956年にそれまでの旧式なM1910装備システムに代わり採用されたM1956装備システム(M1956 Load-Carrying Equipment)のうちの一つです。ベルトの左右両側に一つずつ装着します。

↓まずはこの画像をご覧ください。

左から、

「Pouch, Small Arms, Ammunition, Universal」、

「Case, Small Arms, Ammunition」、

「Case, Small Arms, Ammunition, M16A1 Rifle」です。

いずれのモデルともコットン製で、蓋の金属製の四角の輪っかを、本体から水平方向に固定されている金属製の四角い輪っかに被せ、そこにウェブ製のタブを閂(かんぬき)のように通して蓋を閉じます。左のモノにだけこのタブにハトメが打たれてますが、これはこのタブがクニャクニャになって閂として輪っかに通しにくくならないようにするためです。真ん中と右のモノには同じ目的のために、ハトメの代わりに薄いプラスティックの板がタブの芯材として縫い込まれています。このハトメは後には廃止され、上の画像の真ん中のモノと外観がほとんど変わらなくなります。

また、パウチ(ケース)の両側には手榴弾のレバーを挿して不意に抜け落ちないように固定するためのループとテープが設えてあります。

↓裏面です。

裏側にはベルトに装着するためのスライド・キーパーが2つ。サスペンダーの胸部分に設えてある金属製ループに引っ掛けて荷重バランスをとり且つパウチ(ケース)が弾薬の重みで前傾するのを防ぐのに使う、クリップ付きのストラップが1本あります。

これらを「M16(A1)ライフル用マガジン・パウチ(ポーチ)の最初期型・初期型・中期型である」といった、ちょっと乱暴な説明を目にすることがありますが、厳しい言い方をすれば、正確さに欠けていると言わざるを得ません。右端のモノ以外はM16(A1)ライフル専用のモノではないからです。

以下、左のものから順に見ていきます。

↓「Pouch, Small Arms, Ammunition, Universal」です。

「汎用小火器弾薬パウチ」の名の通り、特定の銃を想定した弾薬パウチではなく、「どんな銃用の弾薬でも入るように」という考えを基に開発されたモノですので、M1ライフル、M1カービン、BAR、M14ライフルやM16ライフルのほか、使用者の持つ銃によって入れられたものはさまざまです。

↓裏面。

ベルトに装着するためのスライド・キーパーが2つあります。

↓蓋の内側に制式名称などのスタンプがあります。

ところどころ掠れて見えなくなっていますが、

「POUCH, SMALL ARMS, AMMUNITION, UNIVERSAL <改行>

FSN 8465-647-0852 <改行>

DA 36-243-QM (CTM) 47**-E-60 <改行>

SEPT 1956」

と読めます。(CTM)以下はロットによって個体差があります。

FSN(Federal Stock Number)とは1953年から1974年まで用いられた11桁のコードです。政府所管の物品一つひとつに付与される管理番号で「連邦備品番号」の意味です。

「DA 36-243-QM (CTM) 47**-E-60」の部分はDepartment of The Army(陸軍省)との契約コードです。ここは供給契約ごとのものなので当然色んなものとなります。

↓内側。底には水抜きのハトメ穴があります。

このパウチが採用され、1957年からM14ライフルが採用・支給開始されますが、それまでのM1ライフル用の8連クリップなら6個、M14ライフル用のマガジンならば人体に平行に2本並べて入る大きさです。

↓このモデルにのみ、正面部に形状保持・弾薬保護用の金属板が入っています。側面・後面には入っていません。画像では内張りの下に板があるのが分かりやすいようにしています。

M14ライフルに代わりM16ライフルが制式採用されますが、この形状保持・弾薬保護金属板がある為パウチの前後が長くなるように変形させる事ができず、M16用の20連マガジンはギチギチに3個入れるのがやっとです(人体に平行にならば2個しか無理)。

↓側面・後面には形状保持・弾薬保護金属板はありませんので、このようにグニャっとできます。

↓底面の水抜きハトメ穴と側面の手榴弾のレバー挿しと固定テープ。

M1956装備の当初のマニュアルでは、右側に装着したパウチの、バックルに近い側のこの部分にM1956ファーストエイド・パケット・ケースを装着するように規定されていました。

↓サスペンダー胸部の金属リンクへ連結するクリップ。

クリップの造りはこのほかにも数種類ありました。このタイプのモノにはこの形のクリップしか付いていないという訳ではありません。

今回はここまで。真ん中と右のパウチ(ケース)については次回で続けます。

それでは、また…。

台風襲来が理由ではありませんが、「毎週日曜正午の投稿」を目指している当ブログ、今回一日半遅れの投稿となってしまいました。お許しください。

さて今回は、ヴェトナム戦争時にUS陸軍によって使用された弾薬(マガジン)パウチについて少しお付き合いください。

1956年にそれまでの旧式なM1910装備システムに代わり採用されたM1956装備システム(M1956 Load-Carrying Equipment)のうちの一つです。ベルトの左右両側に一つずつ装着します。

↓まずはこの画像をご覧ください。

左から、

「Pouch, Small Arms, Ammunition, Universal」、

「Case, Small Arms, Ammunition」、

「Case, Small Arms, Ammunition, M16A1 Rifle」です。

いずれのモデルともコットン製で、蓋の金属製の四角の輪っかを、本体から水平方向に固定されている金属製の四角い輪っかに被せ、そこにウェブ製のタブを閂(かんぬき)のように通して蓋を閉じます。左のモノにだけこのタブにハトメが打たれてますが、これはこのタブがクニャクニャになって閂として輪っかに通しにくくならないようにするためです。真ん中と右のモノには同じ目的のために、ハトメの代わりに薄いプラスティックの板がタブの芯材として縫い込まれています。このハトメは後には廃止され、上の画像の真ん中のモノと外観がほとんど変わらなくなります。

また、パウチ(ケース)の両側には手榴弾のレバーを挿して不意に抜け落ちないように固定するためのループとテープが設えてあります。

↓裏面です。

裏側にはベルトに装着するためのスライド・キーパーが2つ。サスペンダーの胸部分に設えてある金属製ループに引っ掛けて荷重バランスをとり且つパウチ(ケース)が弾薬の重みで前傾するのを防ぐのに使う、クリップ付きのストラップが1本あります。

これらを「M16(A1)ライフル用マガジン・パウチ(ポーチ)の最初期型・初期型・中期型である」といった、ちょっと乱暴な説明を目にすることがありますが、厳しい言い方をすれば、正確さに欠けていると言わざるを得ません。右端のモノ以外はM16(A1)ライフル専用のモノではないからです。

以下、左のものから順に見ていきます。

↓「Pouch, Small Arms, Ammunition, Universal」です。

「汎用小火器弾薬パウチ」の名の通り、特定の銃を想定した弾薬パウチではなく、「どんな銃用の弾薬でも入るように」という考えを基に開発されたモノですので、M1ライフル、M1カービン、BAR、M14ライフルやM16ライフルのほか、使用者の持つ銃によって入れられたものはさまざまです。

↓裏面。

ベルトに装着するためのスライド・キーパーが2つあります。

↓蓋の内側に制式名称などのスタンプがあります。

ところどころ掠れて見えなくなっていますが、

「POUCH, SMALL ARMS, AMMUNITION, UNIVERSAL <改行>

FSN 8465-647-0852 <改行>

DA 36-243-QM (CTM) 47**-E-60 <改行>

SEPT 1956」

と読めます。(CTM)以下はロットによって個体差があります。

FSN(Federal Stock Number)とは1953年から1974年まで用いられた11桁のコードです。政府所管の物品一つひとつに付与される管理番号で「連邦備品番号」の意味です。

「DA 36-243-QM (CTM) 47**-E-60」の部分はDepartment of The Army(陸軍省)との契約コードです。ここは供給契約ごとのものなので当然色んなものとなります。

↓内側。底には水抜きのハトメ穴があります。

このパウチが採用され、1957年からM14ライフルが採用・支給開始されますが、それまでのM1ライフル用の8連クリップなら6個、M14ライフル用のマガジンならば人体に平行に2本並べて入る大きさです。

↓このモデルにのみ、正面部に形状保持・弾薬保護用の金属板が入っています。側面・後面には入っていません。画像では内張りの下に板があるのが分かりやすいようにしています。

M14ライフルに代わりM16ライフルが制式採用されますが、この形状保持・弾薬保護金属板がある為パウチの前後が長くなるように変形させる事ができず、M16用の20連マガジンはギチギチに3個入れるのがやっとです(人体に平行にならば2個しか無理)。

↓側面・後面には形状保持・弾薬保護金属板はありませんので、このようにグニャっとできます。

↓底面の水抜きハトメ穴と側面の手榴弾のレバー挿しと固定テープ。

M1956装備の当初のマニュアルでは、右側に装着したパウチの、バックルに近い側のこの部分にM1956ファーストエイド・パケット・ケースを装着するように規定されていました。

↓サスペンダー胸部の金属リンクへ連結するクリップ。

クリップの造りはこのほかにも数種類ありました。このタイプのモノにはこの形のクリップしか付いていないという訳ではありません。

今回はここまで。真ん中と右のパウチ(ケース)については次回で続けます。

それでは、また…。

2014年10月05日

.45口径ACPダミー・カートリッジ(M1921 Caliber .45 Dummy Cartridge)

こんにちは。

非常に強い台風18号が当地にも近づいて来ました。防げる災害は何としても防ぎましょう。皆さんは準備万端でしょうか?

さて今回は前回に続き、約70年の長きに亘り米陸軍の制式拳銃であったM1911(A1)45口径自動拳銃(通称ガバメント)の『伴侶つながり』で、ガバメントを始め45口径ACP(Automatic Colt Pistol)弾を用いる銃器の作動チェック等に用いられた、軍制式のダミー・カートリッジ「M1921 Caliber .45 Dummy Cartridges」です。

ご存じの通り45口径ACP弾 はガバメントの他にもトンプソン・サブマシンガンやグリースガン(M3サブマシンガン)、M1917コルト・リボルバーや同じくM1917S&Wリボルバー、海兵隊のレイジング・サブマシンガンでも使われていますので、このダミーも同様にそれらの銃の作動チェックに利用されました。

↓左に置いてあるのが「M1921 Caliber .45 Dummy Cartridges」です。「Gun Pro.」や「Gun mag.」のような写真には程遠いものです・・・。

因みに銃は東京マルイのガスガンで、マガジンは大昔に入手して以来一度も発火の用に供していないMGCのGM-2用のマガジンです。

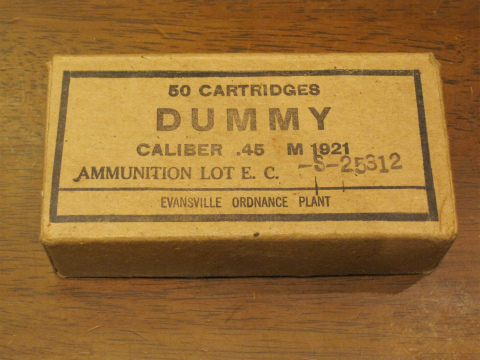

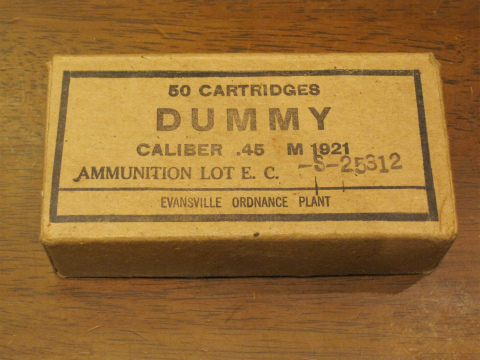

↓ボール紙製の箱に50発入っています。制式名称は「50 CARTRIDGES, DUMMY, CALIBER .45, M1921」。

Evansville Ordnance Plant製。ロット番号は「-S-25312」。同じモノでロットが「-S-25315」のモノを持ってましたが、オークションで落札してもらいました。今はこの一箱しか持ってません。

↓箱の作りはシンプルです。

↓ベリベリとフタの糊付けを剥がすと中身が見えます。この個体は実は既に開封済みで、普段はフタ部分のベロを箱の内側に入れてますので糊付けされていた部分にはカートリッジの胴体に触れることによる縦の黒ずみがあります。

↓フタ全開。この光景には、いつもなんとなくワクワクさせられます。

縦5列×横10列に並んでいて、横は3-4-3列に仕切られています。

↓これにもワクワクします。

↓取り出しました。ダミーであることが分かりやすいように薬莢本体には穴が穿(うが)ってあります。

弾頭はフルメタル・ジャケット仕様で、薬莢は錫メッキの真鍮製です。画像左側に見える底面のプライマー・ポケット部分は空っぽです。

刻印「EC 4」は、箱の表書きのロット表示と同じ「EVANSVILLE ORDNANCE PLANT」製の意と、1944年製であることを示しています。

このEVANSVILLE ORDNANCE PLANTはインディアナ州エバンスビルにあった、彼の自動車メーカー・クライスラーのプラントです。

1942年から1944年までの間に製造された45口径ACP弾のうち、およそ96%(32億6千万発以上)がここで製造されたそうです(Wikipediaより)。

日本では一般人には拳銃の所持は認められていません。また、実弾もしかりです。せめてアクセサリーだけは実物を…という欲求を満たせるのは、このようなダミー・カートだけです。しかしながら、近時ダミーですら入手は極めて困難になって来ました。

トイガンメーカーなどからは真鍮削り出しのダミーや、新品薬莢に新品弾丸を組み合わせてのダミーが販売されていますが、やはり「当時のモノ」には代えがたい魅力があります。

それでは今回はこのへんで。では、また…。

非常に強い台風18号が当地にも近づいて来ました。防げる災害は何としても防ぎましょう。皆さんは準備万端でしょうか?

さて今回は前回に続き、約70年の長きに亘り米陸軍の制式拳銃であったM1911(A1)45口径自動拳銃(通称ガバメント)の『伴侶つながり』で、ガバメントを始め45口径ACP(Automatic Colt Pistol)弾を用いる銃器の作動チェック等に用いられた、軍制式のダミー・カートリッジ「M1921 Caliber .45 Dummy Cartridges」です。

ご存じの通り45口径ACP弾 はガバメントの他にもトンプソン・サブマシンガンやグリースガン(M3サブマシンガン)、M1917コルト・リボルバーや同じくM1917S&Wリボルバー、海兵隊のレイジング・サブマシンガンでも使われていますので、このダミーも同様にそれらの銃の作動チェックに利用されました。

↓左に置いてあるのが「M1921 Caliber .45 Dummy Cartridges」です。「Gun Pro.」や「Gun mag.」のような写真には程遠いものです・・・。

因みに銃は東京マルイのガスガンで、マガジンは大昔に入手して以来一度も発火の用に供していないMGCのGM-2用のマガジンです。

↓ボール紙製の箱に50発入っています。制式名称は「50 CARTRIDGES, DUMMY, CALIBER .45, M1921」。

Evansville Ordnance Plant製。ロット番号は「-S-25312」。同じモノでロットが「-S-25315」のモノを持ってましたが、オークションで落札してもらいました。今はこの一箱しか持ってません。

↓箱の作りはシンプルです。

↓ベリベリとフタの糊付けを剥がすと中身が見えます。この個体は実は既に開封済みで、普段はフタ部分のベロを箱の内側に入れてますので糊付けされていた部分にはカートリッジの胴体に触れることによる縦の黒ずみがあります。

↓フタ全開。この光景には、いつもなんとなくワクワクさせられます。

縦5列×横10列に並んでいて、横は3-4-3列に仕切られています。

↓これにもワクワクします。

↓取り出しました。ダミーであることが分かりやすいように薬莢本体には穴が穿(うが)ってあります。

弾頭はフルメタル・ジャケット仕様で、薬莢は錫メッキの真鍮製です。画像左側に見える底面のプライマー・ポケット部分は空っぽです。

刻印「EC 4」は、箱の表書きのロット表示と同じ「EVANSVILLE ORDNANCE PLANT」製の意と、1944年製であることを示しています。

このEVANSVILLE ORDNANCE PLANTはインディアナ州エバンスビルにあった、彼の自動車メーカー・クライスラーのプラントです。

1942年から1944年までの間に製造された45口径ACP弾のうち、およそ96%(32億6千万発以上)がここで製造されたそうです(Wikipediaより)。

日本では一般人には拳銃の所持は認められていません。また、実弾もしかりです。せめてアクセサリーだけは実物を…という欲求を満たせるのは、このようなダミー・カートだけです。しかしながら、近時ダミーですら入手は極めて困難になって来ました。

トイガンメーカーなどからは真鍮削り出しのダミーや、新品薬莢に新品弾丸を組み合わせてのダミーが販売されていますが、やはり「当時のモノ」には代えがたい魅力があります。

それでは今回はこのへんで。では、また…。

2014年09月28日

WWⅡU.S. ガバメント用M1916ホルスター(WWⅡU.S. M1916 Pistol Holster)

こんにちは。

当地大阪は日向ではちょっと暑く、日陰にいるとちょうど良い、絶好の運動会日和となりました。今朝方はひんやりした空気の中にご近所の金木犀が放つ芳しい香りがやわらかく漂っておりました。

さて今回は、前回のM1911(M1911A1)45口径自動拳銃(通称ガバメント)用マガジン・パウチと同様、ガバメントと密接に関係のある「ホルスター」についてです。

密接に関係があると申しましたが、密接と言うかこれが無いと携帯所持できないので「一心同体」と言えましょうか。

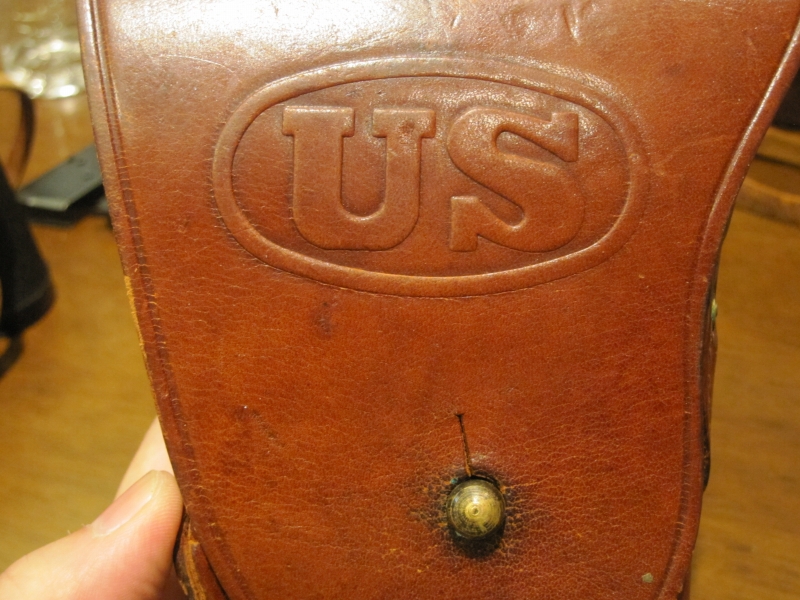

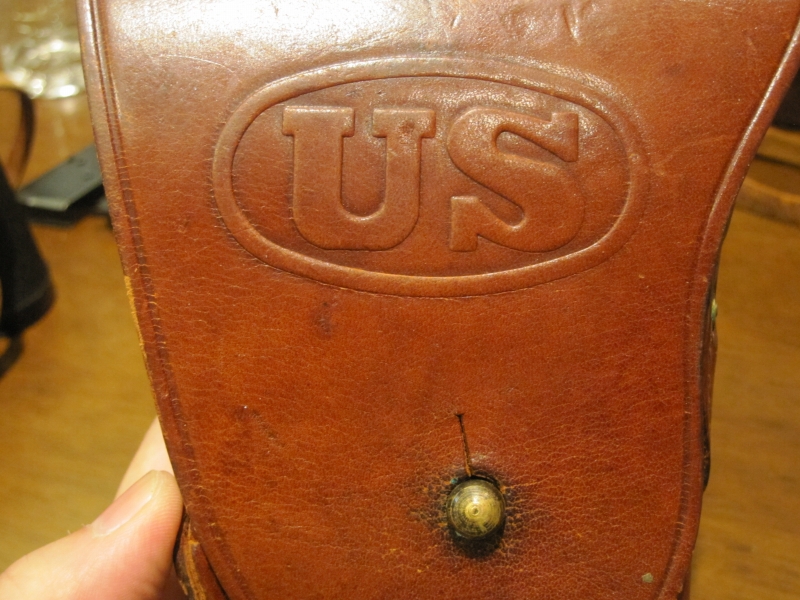

↓M1916ホルスター。照明の影に入ってしまい、すみません。ガスガンを収めています。

色は茶色(褐色)で、WWⅠ時代より以前から続く伝統的なアメリカ陸軍の革装備品と同じ色目です。とは言え、革製品の宿命で、もっと黒ずむこともあります。

↓ガバメントを並べました。

その昔TV映画「COMBAT!」のサンダース軍曹を見てこのホルスターを是非とも入手したいと思いましたが、当時はまだ高校生で可処分所得(小遣い)は少なく、已むなく中田商店製のレプリカを買ったのを思い出しました。

↓フラップには楕円の中にUSのエンボス。メーカーによって楕円の形やUSの書体に微妙な若干の差異があります。フラップの固定はスタッドにフラップの穴を引っ掛けるだけという簡単な仕組みです。

↓裏面。ピストル・ベルトやカートリッジ・ベルトの下部に設けられたハトメ穴に通してぶら下げるためのダブル・フック・ワイヤー・ハンガーが上端に見えます。また、トラウザース用ベルトのような細身のベルトに通して使うための縦スリットも設けられています。

↓拡大しました。

↓更に拡大。大体のM1916ホルスターは、この部分にメーカー名と製造年が刻印されています。

1942年BOYT社製です(Boyt Harness Company、アイオワ州 デモイン(Des Moines)に今もあります)。ほか、全部で17社程が製造したそうです。

↓真上から見た図。ダブル・フック・ワイヤー・ハンガーをピストル・ベルトに吊り下げた上で、ホルスター本体と吊具とのすき間にナイフを挿すのが空挺隊員の間で広く見られたとのことですが、ひと工夫しないとキツくて無理です(後述の、内部のスぺーサーを抜く、など)。

↓フラップを開けました。表のUSエンボスの陰がくっきり見えます。「谷折り」の浅い掘り込み溝が見えますが、フラップの折れ曲がる位置からは離れていてあまり意味がなさそうです。

↓中を覗きます。銃をしっかりホールドするためのスペーサーが仕込まれています。中は木製のブロックです。

↓拡大。銃の幅(厚さ)が小さくなるトリガー後方からフレーム前端までの部分とホルスターとのクリアランスを埋めるようになっています。

↓一番下には「底」があります。銃の先端部が奥まで入りやすいようホルスター下端の形状を筒状に保つための細工です。真ん中の穴は水抜きのためのもので、その前後(画像では上下)にあるのは、この底パーツを構成する革2枚を裏面同士で重ね合わせて固定している、緑青の生えたリベットです。

↓ホルスター下端は若干厚めの革が挟みこまれて縫い合わされています。そういえばこの「挟み革」の役割は何?と調べましたが、手持ちの資料では分かりませんでした。

私なりの推論は以下の通りです(一文が長いのでご注意)。

↓この画像にも写っているホルスター下端部のハトメ穴は、これに紐を通してホルスターを太腿に固定するのにも使われましたが、このハトメ穴には水抜きの役割が課せられており、そのため、穴より低い所に空間があるとそこに水が溜まってしまってその役割を達せられない訳で、ハトメ穴の位置は水が溜まるであろう部分の一番「底」であらねばならず、とは言えハトメと縫合ステッチ部分との間にはどうしても一定の間隔が生じざるを得ず、この「挟み革」の上端が「底」となるようにハトメ穴下端の位置に合わせるようにしてホルスター本体下端部に挟み込んだのではないか…というものです。いかがでしょうか?

以上駆け足で見てまいりました。

上述の中田商店製レプリカには内部のスぺーサーは無く、「底」部品もありませんでしたが外見は必要十分でとてもコストパフォーマンスの良いモノでした。今でも販売は続いているのでしょうか?

このM1916ホルスターは、時代が下って1950年代には黒革で作られるようになりました(M1と改名も)。もともと茶色であったモノを兵士個人で黒く染めて使う例もありましたので、例えば「1944年製なのに色が黒」というモノがあってもおかしくありませんのでご注意下さい。

今回はこの辺で。それでは、また……。

当地大阪は日向ではちょっと暑く、日陰にいるとちょうど良い、絶好の運動会日和となりました。今朝方はひんやりした空気の中にご近所の金木犀が放つ芳しい香りがやわらかく漂っておりました。

さて今回は、前回のM1911(M1911A1)45口径自動拳銃(通称ガバメント)用マガジン・パウチと同様、ガバメントと密接に関係のある「ホルスター」についてです。

密接に関係があると申しましたが、密接と言うかこれが無いと携帯所持できないので「一心同体」と言えましょうか。

↓M1916ホルスター。照明の影に入ってしまい、すみません。ガスガンを収めています。

色は茶色(褐色)で、WWⅠ時代より以前から続く伝統的なアメリカ陸軍の革装備品と同じ色目です。とは言え、革製品の宿命で、もっと黒ずむこともあります。

↓ガバメントを並べました。

その昔TV映画「COMBAT!」のサンダース軍曹を見てこのホルスターを是非とも入手したいと思いましたが、当時はまだ高校生で可処分所得(小遣い)は少なく、已むなく中田商店製のレプリカを買ったのを思い出しました。

↓フラップには楕円の中にUSのエンボス。メーカーによって楕円の形やUSの書体に微妙な若干の差異があります。フラップの固定はスタッドにフラップの穴を引っ掛けるだけという簡単な仕組みです。

↓裏面。ピストル・ベルトやカートリッジ・ベルトの下部に設けられたハトメ穴に通してぶら下げるためのダブル・フック・ワイヤー・ハンガーが上端に見えます。また、トラウザース用ベルトのような細身のベルトに通して使うための縦スリットも設けられています。

↓拡大しました。

↓更に拡大。大体のM1916ホルスターは、この部分にメーカー名と製造年が刻印されています。

1942年BOYT社製です(Boyt Harness Company、アイオワ州 デモイン(Des Moines)に今もあります)。ほか、全部で17社程が製造したそうです。

↓真上から見た図。ダブル・フック・ワイヤー・ハンガーをピストル・ベルトに吊り下げた上で、ホルスター本体と吊具とのすき間にナイフを挿すのが空挺隊員の間で広く見られたとのことですが、ひと工夫しないとキツくて無理です(後述の、内部のスぺーサーを抜く、など)。

↓フラップを開けました。表のUSエンボスの陰がくっきり見えます。「谷折り」の浅い掘り込み溝が見えますが、フラップの折れ曲がる位置からは離れていてあまり意味がなさそうです。

↓中を覗きます。銃をしっかりホールドするためのスペーサーが仕込まれています。中は木製のブロックです。

↓拡大。銃の幅(厚さ)が小さくなるトリガー後方からフレーム前端までの部分とホルスターとのクリアランスを埋めるようになっています。

↓一番下には「底」があります。銃の先端部が奥まで入りやすいようホルスター下端の形状を筒状に保つための細工です。真ん中の穴は水抜きのためのもので、その前後(画像では上下)にあるのは、この底パーツを構成する革2枚を裏面同士で重ね合わせて固定している、緑青の生えたリベットです。

↓ホルスター下端は若干厚めの革が挟みこまれて縫い合わされています。そういえばこの「挟み革」の役割は何?と調べましたが、手持ちの資料では分かりませんでした。

私なりの推論は以下の通りです(一文が長いのでご注意)。

↓この画像にも写っているホルスター下端部のハトメ穴は、これに紐を通してホルスターを太腿に固定するのにも使われましたが、このハトメ穴には水抜きの役割が課せられており、そのため、穴より低い所に空間があるとそこに水が溜まってしまってその役割を達せられない訳で、ハトメ穴の位置は水が溜まるであろう部分の一番「底」であらねばならず、とは言えハトメと縫合ステッチ部分との間にはどうしても一定の間隔が生じざるを得ず、この「挟み革」の上端が「底」となるようにハトメ穴下端の位置に合わせるようにしてホルスター本体下端部に挟み込んだのではないか…というものです。いかがでしょうか?

以上駆け足で見てまいりました。

上述の中田商店製レプリカには内部のスぺーサーは無く、「底」部品もありませんでしたが外見は必要十分でとてもコストパフォーマンスの良いモノでした。今でも販売は続いているのでしょうか?

このM1916ホルスターは、時代が下って1950年代には黒革で作られるようになりました(M1と改名も)。もともと茶色であったモノを兵士個人で黒く染めて使う例もありましたので、例えば「1944年製なのに色が黒」というモノがあってもおかしくありませんのでご注意下さい。

今回はこの辺で。それでは、また……。

2014年09月21日

ガバメント用マガジン・ポケット(パウチ)あれこれ(続き)(Pistol Magazine Pocket(Cont.))

こんにちは。

当地大阪に住まう者としては本当にいい季節になりました。ずっとこんな季節なら電気代やガス代が低くて済むのになぁと思います。

皆さんの処はいかがですか?

さて前回は記事編集がはかどらず、止むなく途中で切り上げて投稿してしまいました。今回はその続きです。

↓まずはこの画像(前回分の再掲)を。

年代順に右上の①から④までについて前回見ました。WWⅠ以前の「M-1912」から1980年代頃まで使用された、ガバメント用のマガジン・ポケットです。

↓続きの⑤から。

④と同じ、「M-1923」のODバージョンです。ただ、「U.S.」ではなく「US」と、「.(ピリオド)」がありません。また、字体がゴシック体なので、まずこれらの特徴でWWⅡ時の製造分ではないとの判断ができます。

↓裏面。

下半分に色々表記がありますが、判然としません。

↓ピストルベルト等へ装着・固定するための凸スナップの裏側の拡大。

「RAU FASTENER CO. R.I.」の表記。このメーカーは色んな留め金具を製造しており、皆さんも良く見かけると思います。ロードアイランド州プロヴィデンスにありましたが、1996年、同じファスナー・メーカーであるScovill社により買収されました。Scovill社もジャケットやトラウザースなどのジッパー・ファスナーのメーカーとして良く知られていますね。

↓裏面のスタンプ表記部分を拡大しました。

「POCKET, MAGAZINE

DOUBLE WEB, ENLISTED

MEN'S, M-1923」

までは何とか読めますが、その下は明らかにWWⅡ時のストック・ナンバーである「72-P-168」とは異なっており、また一番下の行は「8465-***-****」と8465で始まる数列に見え、恐らく11桁の「FSN(Federal Stock Number=連邦備品番号とでも訳しましょうか)」だと思います。「8465」は「FSN」の始めの4桁の数「FSC(Federal Supply Code=連邦補給コードとでも訳しましょうか)」で、個人装備を意味します。スタンプがクリアなモノを入手して確かめないと確信が持てませんが。

また、WWⅡ時のストック・ナンバーと並んで別のストック・ナンバーが併記されている(メーカー名や年月の表記も)モノも見たことがありますが、手許にありません…。

↓当ブログでたびたび出てきます「Quartermaster Supply Catalog Section 1 - Enlisted Men's Clothing and Equipment」の「BELTS & SUSPENDERS」の項のページです。

左端のモノが「M-1923」です。このカタログ上の表記は「EM」ですが、スタンプでは「ENLISTED MEN'S」になっています。「兵・下士官」の意であるのはご存じのとおりです。でもこのポケット、将校も装備していましたが…。

↓フラップを開けました。④と同じです。

↓「Lift the dot」の拡大。「KliKiT☆PULL」は前述の「RAU FASTENER CO.」の商標です(☆は画像でもお分かりのように六光星です)。

↓その裏側。製造者「RAU FASTENER CO.」「PROVIDENCE R.I.」の表記。

↓Lift The Dotの雄部品。④と同じです。

↓横からの図。裏側は輪状になっています。ピストルベルト等をここに通し、見えている凸スナップをベルトの凹スナップに留めて固定します。

↓最後は⑥です。

表面は⑤と同じです。OD色ですが、色味は若干緑が強いです。

↓裏面です。①から⑤までとは激変してます。

ベルトへの装着・固定方法が、ベルト・ループとスナップによる方法から、M1956 Load Carrying System、いわゆるM1956装備から制式採用された「スライド・キーパー(slide keeper)」に変わりました。

↓裏面上部のスタンプ表記。

「POCKET, AMMUNITION

MAGAZINE, ENLISTED

MEN'S, M-1923

CONT. NO. 8(?)123

8465-782-2239」←画像ではうまく写っていませんが、現物で確認できました。

上掲の「Quartermaster Supply Catalog Section 1 - Enlisted Men's Clothing and Equipment」での制式名称

「POCKET, MAGAZINE

DOUBLE WEB, EM, M-1923」

とは若干異なっています。

上の⑤と並び、このスライド・キーパーの付いた⑥も、裏面の表記には実にさまざまなものがあります。

まず、名称が「POCKET, AMMO, MAG OD7 45CAL」としているモノ、「POCKET, AMMO, MAGAZINE」とするモノなど、もはや「M-1923」の文字が無いモノも。

ナンバー類では「CONT. NO. QM*****-***」とか「DSA 100-1957」とか「DSA-1-2335-68-E」、「DSA-100-65-C-****」、「DLA 100-89-****」などなど年代によって非常に沢山のパターンがあります。ガバメントが1980年代まで使われた関係で、70年代後半から80年代に製造された「M-1923」も当然存在するわけですが、私の蒐集対象範囲がヴェトナム戦争までなので、1970年代後半以降の製造分は入手していません。

DSA、DLA、FSN、NSNはキッチリ整理して覚えないと、もう頭がグチャグチャになります。

↓スライド・キーパーです。これによりベルトの好きなところに何時でも後付けできます。⑤以前のものであれば、ベルトのバックルを一旦外して通さなければ(サスペンダーの連結クリップを外してやったりも)装着できませんから随分便利になったと思います。

↓「Lift The Dot」の拡大。⑤と同じ「KlikiT☆PULL」。

↓その裏側も⑤と同じです。

↓Lift The Dotの雄部品。これも④⑤と同じです。

以上細かく見て参りましたが、いかがでしたか?「同じモノ」でもバージョン違いに心動かされるのはコレクターの性。スタンプ違い、部品の細かい違い、素材違い等々これからも翻弄されると思います。個人的には白色のMP用なんかも…とも思いますが、そうすると白いレギンスも、白いM1936ピストル・ベルトも、白いM1ヘルも…となりそうで怖いです。

最後に余談ですが、米軍の弾倉入れの制式名称としては、「pouch」よりも「pocket」が多く使われているようです。「パウチ」は、「ファーストエイドパケット・パウチ」や「ミートカン・パウチ」などに使われていて、ハッキリ言ってどのようなニュアンス違いがあるのか、「パウチ」は袋状のもので「ポケット」は単に「入れ物」ぐらいの意味なのか、などと色々考えましたが良く分かりません。

また、日本では一般的に「マガジン・ポーチ」などと「ポーチ」という語がよく使われますが、これは恐らく「小物入れ」を意味する外来語としての「ポーチ」が、そのまま「弾倉入れ」にも準用された結果だと思います。「pouch」の発音は「パウチ」の方が近く、「ポーチ」と発音すると「porch(縁側)」になってしまいます。「『弾薬縁側』などというシロモノなど無い!」と、むかし彼の菊月俊之先生だったと思いますが、同じようなことをおっしゃられていて、わが意を得たりと一人喜んだ思い出があります。

それでは、また……。

当地大阪に住まう者としては本当にいい季節になりました。ずっとこんな季節なら電気代やガス代が低くて済むのになぁと思います。

皆さんの処はいかがですか?

さて前回は記事編集がはかどらず、止むなく途中で切り上げて投稿してしまいました。今回はその続きです。

↓まずはこの画像(前回分の再掲)を。

年代順に右上の①から④までについて前回見ました。WWⅠ以前の「M-1912」から1980年代頃まで使用された、ガバメント用のマガジン・ポケットです。

↓続きの⑤から。

④と同じ、「M-1923」のODバージョンです。ただ、「U.S.」ではなく「US」と、「.(ピリオド)」がありません。また、字体がゴシック体なので、まずこれらの特徴でWWⅡ時の製造分ではないとの判断ができます。

↓裏面。

下半分に色々表記がありますが、判然としません。

↓ピストルベルト等へ装着・固定するための凸スナップの裏側の拡大。

「RAU FASTENER CO. R.I.」の表記。このメーカーは色んな留め金具を製造しており、皆さんも良く見かけると思います。ロードアイランド州プロヴィデンスにありましたが、1996年、同じファスナー・メーカーであるScovill社により買収されました。Scovill社もジャケットやトラウザースなどのジッパー・ファスナーのメーカーとして良く知られていますね。

↓裏面のスタンプ表記部分を拡大しました。

「POCKET, MAGAZINE

DOUBLE WEB, ENLISTED

MEN'S, M-1923」

までは何とか読めますが、その下は明らかにWWⅡ時のストック・ナンバーである「72-P-168」とは異なっており、また一番下の行は「8465-***-****」と8465で始まる数列に見え、恐らく11桁の「FSN(Federal Stock Number=連邦備品番号とでも訳しましょうか)」だと思います。「8465」は「FSN」の始めの4桁の数「FSC(Federal Supply Code=連邦補給コードとでも訳しましょうか)」で、個人装備を意味します。スタンプがクリアなモノを入手して確かめないと確信が持てませんが。

また、WWⅡ時のストック・ナンバーと並んで別のストック・ナンバーが併記されている(メーカー名や年月の表記も)モノも見たことがありますが、手許にありません…。

↓当ブログでたびたび出てきます「Quartermaster Supply Catalog Section 1 - Enlisted Men's Clothing and Equipment」の「BELTS & SUSPENDERS」の項のページです。

左端のモノが「M-1923」です。このカタログ上の表記は「EM」ですが、スタンプでは「ENLISTED MEN'S」になっています。「兵・下士官」の意であるのはご存じのとおりです。でもこのポケット、将校も装備していましたが…。

↓フラップを開けました。④と同じです。

↓「Lift the dot」の拡大。「KliKiT☆PULL」は前述の「RAU FASTENER CO.」の商標です(☆は画像でもお分かりのように六光星です)。

↓その裏側。製造者「RAU FASTENER CO.」「PROVIDENCE R.I.」の表記。

↓Lift The Dotの雄部品。④と同じです。

↓横からの図。裏側は輪状になっています。ピストルベルト等をここに通し、見えている凸スナップをベルトの凹スナップに留めて固定します。

↓最後は⑥です。

表面は⑤と同じです。OD色ですが、色味は若干緑が強いです。

↓裏面です。①から⑤までとは激変してます。

ベルトへの装着・固定方法が、ベルト・ループとスナップによる方法から、M1956 Load Carrying System、いわゆるM1956装備から制式採用された「スライド・キーパー(slide keeper)」に変わりました。

↓裏面上部のスタンプ表記。

「POCKET, AMMUNITION

MAGAZINE, ENLISTED

MEN'S, M-1923

CONT. NO. 8(?)123

8465-782-2239」←画像ではうまく写っていませんが、現物で確認できました。

上掲の「Quartermaster Supply Catalog Section 1 - Enlisted Men's Clothing and Equipment」での制式名称

「POCKET, MAGAZINE

DOUBLE WEB, EM, M-1923」

とは若干異なっています。

上の⑤と並び、このスライド・キーパーの付いた⑥も、裏面の表記には実にさまざまなものがあります。

まず、名称が「POCKET, AMMO, MAG OD7 45CAL」としているモノ、「POCKET, AMMO, MAGAZINE」とするモノなど、もはや「M-1923」の文字が無いモノも。

ナンバー類では「CONT. NO. QM*****-***」とか「DSA 100-1957」とか「DSA-1-2335-68-E」、「DSA-100-65-C-****」、「DLA 100-89-****」などなど年代によって非常に沢山のパターンがあります。ガバメントが1980年代まで使われた関係で、70年代後半から80年代に製造された「M-1923」も当然存在するわけですが、私の蒐集対象範囲がヴェトナム戦争までなので、1970年代後半以降の製造分は入手していません。

DSA、DLA、FSN、NSNはキッチリ整理して覚えないと、もう頭がグチャグチャになります。

↓スライド・キーパーです。これによりベルトの好きなところに何時でも後付けできます。⑤以前のものであれば、ベルトのバックルを一旦外して通さなければ(サスペンダーの連結クリップを外してやったりも)装着できませんから随分便利になったと思います。

↓「Lift The Dot」の拡大。⑤と同じ「KlikiT☆PULL」。

↓その裏側も⑤と同じです。

↓Lift The Dotの雄部品。これも④⑤と同じです。

以上細かく見て参りましたが、いかがでしたか?「同じモノ」でもバージョン違いに心動かされるのはコレクターの性。スタンプ違い、部品の細かい違い、素材違い等々これからも翻弄されると思います。個人的には白色のMP用なんかも…とも思いますが、そうすると白いレギンスも、白いM1936ピストル・ベルトも、白いM1ヘルも…となりそうで怖いです。

最後に余談ですが、米軍の弾倉入れの制式名称としては、「pouch」よりも「pocket」が多く使われているようです。「パウチ」は、「ファーストエイドパケット・パウチ」や「ミートカン・パウチ」などに使われていて、ハッキリ言ってどのようなニュアンス違いがあるのか、「パウチ」は袋状のもので「ポケット」は単に「入れ物」ぐらいの意味なのか、などと色々考えましたが良く分かりません。

また、日本では一般的に「マガジン・ポーチ」などと「ポーチ」という語がよく使われますが、これは恐らく「小物入れ」を意味する外来語としての「ポーチ」が、そのまま「弾倉入れ」にも準用された結果だと思います。「pouch」の発音は「パウチ」の方が近く、「ポーチ」と発音すると「porch(縁側)」になってしまいます。「『弾薬縁側』などというシロモノなど無い!」と、むかし彼の菊月俊之先生だったと思いますが、同じようなことをおっしゃられていて、わが意を得たりと一人喜んだ思い出があります。

それでは、また……。

2014年09月14日

ガバメント用マガジン・ポケット(パウチ)あれこれ(Pistol Magazine Pocket)

こんにちは。

近所の公園の木々で、ツクツクボウシが一生懸命鳴いています。今朝方7時頃には気温が18度と、朝晩かなり涼しく、日中も快適な良い気温・湿度になって来ました。彼らセミ達にとっての夏も、もう間もなく終わろうとしています。健気に鳴く姿に「あはれ」を感じます。

さて、今回は米軍が70年余りもの間制式採用していた「M1911(A1) 45口径自動拳銃(M1911(A1) Cal. .45 Automatic Pistol)」、通称ガバメント用のマガジンを収める「マガジン・ポケット(パウチ)」について少し触れたいと思います。

↓まずこれをご覧ください。

右上から反時計回りの順番で時代が下ります。説明の都合上番号(①から⑥)を付けました。マガジン2本を収めるスタイルは一貫しています。

↓配置はそのままで裏返しました。

⑥以外は全て裏面に、ピストルベルト等の凹スナップに留めるための凸スナップが付けられています(といっても、その裏側のフラットな面しか見えていませんが)。

以下、①から順に見ていきます。

↓まずは①の「M1912 Pistol Magazine Pocket」。本モデルはフラップの留め具として「Lift-the-Dot」が使われた最初期のモデルです。採用当初はアメリカの国璽の鷲がデザインされた直径1.5cmくらいの円形のスナップボタン(基本構造はブリティッシュメイドのM-1942ファーストエイド・パケット・パウチのスナップボタン(拙稿「ファーストエイドパケット・パウチ(Pouch, First aid Packet)」の終りの方をご参照ください)と同じ)が使われていました。そのスナップも、縁にリム無しのモノ(初期)とリム有りのモノ(後期)の2つのパターンがありました。以上より、本モデルは細かく言えば「M-1912『後期型』」で、リム無しスナップ留めのモデルを「M1912 『初期型』」、リム有りスナップ留めのモデルを「M1912『中期型』」とした方がより「正しい」と言えます。

全面ウェブ製です。ポケット下部のウェブにはフリルが寄せられています。

↓裏面にはピストルベルト等の凹スナップに留めるための凸スナップが付けられています。

上述の、採用初期のフラップ留め具が円形スナップボタンである頃のモノにはまだベルト等への固定用スナップは有りません。その頃はベルトとポケットとは単に通し通されるだけの連結関係でした。資料によればスナップボタンによる連結が採用されたのは1917年頃のようです。

↓フラップを開けました。

↓装備品メーカー「MILLS」社製であることを示すスタンプ等。1918年11月製である旨と、パテントの表示(1907年7月16日、1918年10月22日)。MILLS社は数多くの装備品を製造しており、この「カートリッジの中にMILLSの文字」の商標は他の装備品でも良く見ることができます。

マガジンは1cmほどしか露出していませんので、取り出そうとして指でつまむのに少しもたつきそうです。

↓これを入手した時、デッド・ストックであることを示す「証拠」となる紙片が、このように無造作に折り畳まれて入っていました。

↓取りだして…

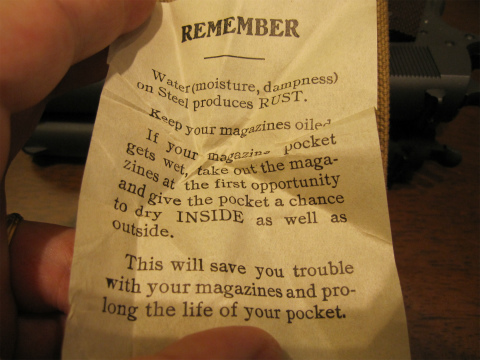

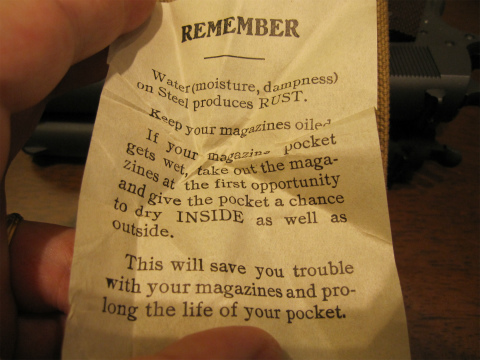

↓開きました。

曰く、「―忘れるな― 鉄に付いた水(水分、湿気)は錆を生む。 マガジンにはオイルを塗っておくこと。 もしもマガジン・ポケットが濡れたら最初の機会にマガジンを取り出し、外側と同様に内側を乾かす機会をポケットに与えてやること。 これはマガジンにまつわるトラブルから貴君を救い、ポケットの寿命を伸ばすだろう。」

↓横からの図。後ろ側が輪状になっていて、ピストルベルト等をここに通し、見えている凸スナップをベルトの凹スナップに留めて固定します。

↓次に②です。①と同じ「M1912」の、ポケット下部のフリルなし(簡略化)バージョン。このフリルの有り無しは、スプリングフィールド銃用のカートリッジ・ベルトのポケットにおけると同じですね。

↓裏面に「楕円の中にRUSSELLの文字」と1918年4月製たることを示すスタンプ。RUSSELL社も良く見られるメーカーです。スナップボタンでブチ抜かれてしまっていますが。

↓拡大。あまり近寄ると却って良く分かりませんね。

↓ポケット下部のフリル以外の基本構造は①と同じです。

あとスタンプが裏面にあるかフラップ内側にあるかぐらいの差異しかありません。

↓細かく言えば、この「Lift The Dot」の雄部品の円形のベースプレートが縁以外フラットであるのに対して、上で見た①のモノは凹凸のある何とも厳(いか)めしい感じのモノとなっていることが挙げられます。

↓横からの図も①と同じです。

↓続いて③の「M1918」です。資料によってはM1917とするものもありますが。

①②とは作りが大きく変わりました。ポケット部分はウェブ製ですが、裏側のベルトループ部からフラップ部にかけては目の細かいズック(duck)生地が使われ、その代わり補強のための縁取りが施されています。また、フラップの形状がトンガリ型から円弧型になりました。

この「円弧型・縁取りズック生地フラップ」もスプリングフィールド銃用のカートリッジ・ベルトや、BAR用マガジン・ベルトに見られます。

↓裏面。ベルトとの連結凸スナップボタンの裏側が見えます。

↓フラップを開けました。これもマガジンがほぼすっぽり収まりきってしまって、取り出し難そうな印象を受けます。

①②よりも全体に丈が長いです。

↓拡大。「L.C.C.& CO.社1918年製」のスタンプと、ロットの表示でしょうか「L.C.C.」「52」のスタンプ。

↓横から。①②と同様です。

↓④の「M1923」です。使われる布地は再びウェブ1種類のみになり、フラップ形状もトンガリ型に戻りました。

また、フラップの留め具も「Lift The Dot」1個だけになりました。更に「U.S.」スタンプが新たに加えられました。

↓留め具の拡大。「STAR✡PULL」ブランドです(←正しくはダビデ星ではなく、六光星です)。WWⅡ以降の装備品に良く見られます。

↓裏面。「AVERY」社1942年製です。

↓拡大。

↓フラップを開けます。

マガジンの下部3分の1ほどが露わになるようなポケットの深さ。マガジンが取り出し易くなっています。

↓「Lift The Dot」の雄部品とポスト。マガジンの厚さ分だけ嵩上げしています。

↓横から。①から③と同じです。

すみません。一気に⑥まで行くつもりでしたが、藤子・F・不二雄展へ出かける時間となりましたので、今回はここで一旦終わり、次回⑤から続けます。申し訳ありません。

それでは、また……。

近所の公園の木々で、ツクツクボウシが一生懸命鳴いています。今朝方7時頃には気温が18度と、朝晩かなり涼しく、日中も快適な良い気温・湿度になって来ました。彼らセミ達にとっての夏も、もう間もなく終わろうとしています。健気に鳴く姿に「あはれ」を感じます。

さて、今回は米軍が70年余りもの間制式採用していた「M1911(A1) 45口径自動拳銃(M1911(A1) Cal. .45 Automatic Pistol)」、通称ガバメント用のマガジンを収める「マガジン・ポケット(パウチ)」について少し触れたいと思います。

↓まずこれをご覧ください。

右上から反時計回りの順番で時代が下ります。説明の都合上番号(①から⑥)を付けました。マガジン2本を収めるスタイルは一貫しています。

↓配置はそのままで裏返しました。

⑥以外は全て裏面に、ピストルベルト等の凹スナップに留めるための凸スナップが付けられています(といっても、その裏側のフラットな面しか見えていませんが)。

以下、①から順に見ていきます。

↓まずは①の「M1912 Pistol Magazine Pocket」。本モデルはフラップの留め具として「Lift-the-Dot」が使われた最初期のモデルです。採用当初はアメリカの国璽の鷲がデザインされた直径1.5cmくらいの円形のスナップボタン(基本構造はブリティッシュメイドのM-1942ファーストエイド・パケット・パウチのスナップボタン(拙稿「ファーストエイドパケット・パウチ(Pouch, First aid Packet)」の終りの方をご参照ください)と同じ)が使われていました。そのスナップも、縁にリム無しのモノ(初期)とリム有りのモノ(後期)の2つのパターンがありました。以上より、本モデルは細かく言えば「M-1912『後期型』」で、リム無しスナップ留めのモデルを「M1912 『初期型』」、リム有りスナップ留めのモデルを「M1912『中期型』」とした方がより「正しい」と言えます。

全面ウェブ製です。ポケット下部のウェブにはフリルが寄せられています。

↓裏面にはピストルベルト等の凹スナップに留めるための凸スナップが付けられています。

上述の、採用初期のフラップ留め具が円形スナップボタンである頃のモノにはまだベルト等への固定用スナップは有りません。その頃はベルトとポケットとは単に通し通されるだけの連結関係でした。資料によればスナップボタンによる連結が採用されたのは1917年頃のようです。

↓フラップを開けました。

↓装備品メーカー「MILLS」社製であることを示すスタンプ等。1918年11月製である旨と、パテントの表示(1907年7月16日、1918年10月22日)。MILLS社は数多くの装備品を製造しており、この「カートリッジの中にMILLSの文字」の商標は他の装備品でも良く見ることができます。

マガジンは1cmほどしか露出していませんので、取り出そうとして指でつまむのに少しもたつきそうです。

↓これを入手した時、デッド・ストックであることを示す「証拠」となる紙片が、このように無造作に折り畳まれて入っていました。

↓取りだして…

↓開きました。

曰く、「―忘れるな― 鉄に付いた水(水分、湿気)は錆を生む。 マガジンにはオイルを塗っておくこと。 もしもマガジン・ポケットが濡れたら最初の機会にマガジンを取り出し、外側と同様に内側を乾かす機会をポケットに与えてやること。 これはマガジンにまつわるトラブルから貴君を救い、ポケットの寿命を伸ばすだろう。」

↓横からの図。後ろ側が輪状になっていて、ピストルベルト等をここに通し、見えている凸スナップをベルトの凹スナップに留めて固定します。

↓次に②です。①と同じ「M1912」の、ポケット下部のフリルなし(簡略化)バージョン。このフリルの有り無しは、スプリングフィールド銃用のカートリッジ・ベルトのポケットにおけると同じですね。

↓裏面に「楕円の中にRUSSELLの文字」と1918年4月製たることを示すスタンプ。RUSSELL社も良く見られるメーカーです。スナップボタンでブチ抜かれてしまっていますが。

↓拡大。あまり近寄ると却って良く分かりませんね。

↓ポケット下部のフリル以外の基本構造は①と同じです。

あとスタンプが裏面にあるかフラップ内側にあるかぐらいの差異しかありません。

↓細かく言えば、この「Lift The Dot」の雄部品の円形のベースプレートが縁以外フラットであるのに対して、上で見た①のモノは凹凸のある何とも厳(いか)めしい感じのモノとなっていることが挙げられます。

↓横からの図も①と同じです。

↓続いて③の「M1918」です。資料によってはM1917とするものもありますが。

①②とは作りが大きく変わりました。ポケット部分はウェブ製ですが、裏側のベルトループ部からフラップ部にかけては目の細かいズック(duck)生地が使われ、その代わり補強のための縁取りが施されています。また、フラップの形状がトンガリ型から円弧型になりました。

この「円弧型・縁取りズック生地フラップ」もスプリングフィールド銃用のカートリッジ・ベルトや、BAR用マガジン・ベルトに見られます。

↓裏面。ベルトとの連結凸スナップボタンの裏側が見えます。

↓フラップを開けました。これもマガジンがほぼすっぽり収まりきってしまって、取り出し難そうな印象を受けます。

①②よりも全体に丈が長いです。

↓拡大。「L.C.C.& CO.社1918年製」のスタンプと、ロットの表示でしょうか「L.C.C.」「52」のスタンプ。

↓横から。①②と同様です。

↓④の「M1923」です。使われる布地は再びウェブ1種類のみになり、フラップ形状もトンガリ型に戻りました。

また、フラップの留め具も「Lift The Dot」1個だけになりました。更に「U.S.」スタンプが新たに加えられました。

↓留め具の拡大。「STAR✡PULL」ブランドです(←正しくはダビデ星ではなく、六光星です)。WWⅡ以降の装備品に良く見られます。

↓裏面。「AVERY」社1942年製です。

↓拡大。

↓フラップを開けます。

マガジンの下部3分の1ほどが露わになるようなポケットの深さ。マガジンが取り出し易くなっています。

↓「Lift The Dot」の雄部品とポスト。マガジンの厚さ分だけ嵩上げしています。

↓横から。①から③と同じです。

すみません。一気に⑥まで行くつもりでしたが、藤子・F・不二雄展へ出かける時間となりましたので、今回はここで一旦終わり、次回⑤から続けます。申し訳ありません。

それでは、また……。

2014年06月22日

M2トライポッド・マウント・カバー(M2 Tripod Mount Cover)

こんにちは。

朝から梅雨の時季らしくシトシトと雨の降る大阪からお送りします。

九州方面では大雨による土砂災害などの被害が出ているようですが、みなさんの処は如何ですか?

さて今回は、WWⅡUS陸軍歩兵装備品の中でも、これまたマイナーなモノのご紹介です。

↓まずはこれ、WWⅡでも多く使用されたM1917A1ブローニング・マシンガンとM1917A1トライポッドをご覧ください。

実は私、このM1917(A1)本体も三脚も持ってません。入手するのは難しいです(金銭的に)。しかし、いま自分が持ってないモノと雖(いえど)も、それ用の付属品であるならば、いつかモノが手に入った時にそれとセットにして嬉しがることができる喜びのために集めてしまうのです!。

↓それがこれ、「M2トライポッド・マウント・カバー(M2 Tripod Mount Cover)」です。

米軍が使用したM1917、およびM1917A1ブローニング・マシン・ガン用のトライポッド(三脚)であるM1917、およびM1917A1トライポッドのマウント部分を覆うためのカバーです。機関銃の照準精度に密接にかかわるマウントを保護するためのモノです。

このように円底の巾着袋といった感じです。↓

↓上部の紐を引き、口を絞って三脚頭部に覆い被せるようにできてます。

↓側面に設えてあるポケットのフラップに制式名称と品番スタンプ。留具は「Lift the Dot」。

↓フラップを開けると4ケタの手書き数字(兵士個人識別表記?)と製造者・製造年標記。

↓「CRAWFORD MFG. CO. INC.」、「1943」。

↓補強のため内側に同じ生地がもう一枚張り付けられています。

↓外側からも縫い目が分かります。

↓底には「BURNETT」なる個人名標記と、「FUNGUS PROOFED TYPE I」との「防カビ処理済み」を示すスタンプ。その下にはその処理を行った会社名らしきモノと「1945」のスタンプ。カバー自体の製造は1943年CRAWFORD MFG. CO. INCが行い、1945年に「T?????A CO.??」社が防カビ処理を行ったと判断されます。

↓拡大。

↓ところで、この個体には実は少し「改造」が加えられています。口の部分に糸でDリングが固定されています。

↓もう一方(反対側)にも。

↓このように2つのDリングにストラップを連結した状態で入手しました。カバーをつけたトライポッドを肩に乗せて運ぶとすると片手はそれを保持するために塞がりますから、それを避けるため、つまり手を塞がないよう、肩に掛けてトライポッドを運べるように「ショルダーバッグ化」させたのではないかと思います。

↓そのストラップ。2か所に同じ縫い跡があり、糸が一部分残っています。何のストラップを転用したのでしょうか。

↓ストラップ両端の拡大。長さ調節用のバックルはWWⅠ時の装備に良く見られる「日」型バックル。スナップ・リンクはWWⅠ・WWⅡを通じて見られるモノです。

↓裏返しの図。

↓最後におまけです。1942年5月イギリス軍のC.O.D.(Central Ordnance Depot:「中央兵站部」とでも訳しましょうか)発行の「GUNS, MACHINE, CAL. ・30, BROWNING, M1919A4 - FIXED AND FLEXIBLE - ILLUSTRATED IDENTIFICATION LIST」からの引用。このカバーがM1919A4ブローニング・マシン・ガンの各パーツやアクセサリーと共に掲載されており、また、M1917A1トライポッドではなく、後継のM2トライポッドが掲載されていて、銃本体・トライポッド・アクセサリーの相互の整合性が取れておらず、混乱が見られます。

毎週一回日曜日のお昼頃に新しい記事を投稿しようといつも頑張っているのですが、今回は日中の用事が重なり、こんなに遅い時間の投稿となりました。また来週も何とか頑張りますのでよろしくお願いします。

それでは、また・・・。

朝から梅雨の時季らしくシトシトと雨の降る大阪からお送りします。

九州方面では大雨による土砂災害などの被害が出ているようですが、みなさんの処は如何ですか?

さて今回は、WWⅡUS陸軍歩兵装備品の中でも、これまたマイナーなモノのご紹介です。

↓まずはこれ、WWⅡでも多く使用されたM1917A1ブローニング・マシンガンとM1917A1トライポッドをご覧ください。

実は私、このM1917(A1)本体も三脚も持ってません。入手するのは難しいです(金銭的に)。しかし、いま自分が持ってないモノと雖(いえど)も、それ用の付属品であるならば、いつかモノが手に入った時にそれとセットにして嬉しがることができる喜びのために集めてしまうのです!。

↓それがこれ、「M2トライポッド・マウント・カバー(M2 Tripod Mount Cover)」です。

米軍が使用したM1917、およびM1917A1ブローニング・マシン・ガン用のトライポッド(三脚)であるM1917、およびM1917A1トライポッドのマウント部分を覆うためのカバーです。機関銃の照準精度に密接にかかわるマウントを保護するためのモノです。

このように円底の巾着袋といった感じです。↓

↓上部の紐を引き、口を絞って三脚頭部に覆い被せるようにできてます。

↓側面に設えてあるポケットのフラップに制式名称と品番スタンプ。留具は「Lift the Dot」。

↓フラップを開けると4ケタの手書き数字(兵士個人識別表記?)と製造者・製造年標記。

↓「CRAWFORD MFG. CO. INC.」、「1943」。

↓補強のため内側に同じ生地がもう一枚張り付けられています。

↓外側からも縫い目が分かります。

↓底には「BURNETT」なる個人名標記と、「FUNGUS PROOFED TYPE I」との「防カビ処理済み」を示すスタンプ。その下にはその処理を行った会社名らしきモノと「1945」のスタンプ。カバー自体の製造は1943年CRAWFORD MFG. CO. INCが行い、1945年に「T?????A CO.??」社が防カビ処理を行ったと判断されます。

↓拡大。

↓ところで、この個体には実は少し「改造」が加えられています。口の部分に糸でDリングが固定されています。

↓もう一方(反対側)にも。

↓このように2つのDリングにストラップを連結した状態で入手しました。カバーをつけたトライポッドを肩に乗せて運ぶとすると片手はそれを保持するために塞がりますから、それを避けるため、つまり手を塞がないよう、肩に掛けてトライポッドを運べるように「ショルダーバッグ化」させたのではないかと思います。

↓そのストラップ。2か所に同じ縫い跡があり、糸が一部分残っています。何のストラップを転用したのでしょうか。

↓ストラップ両端の拡大。長さ調節用のバックルはWWⅠ時の装備に良く見られる「日」型バックル。スナップ・リンクはWWⅠ・WWⅡを通じて見られるモノです。

↓裏返しの図。

↓最後におまけです。1942年5月イギリス軍のC.O.D.(Central Ordnance Depot:「中央兵站部」とでも訳しましょうか)発行の「GUNS, MACHINE, CAL. ・30, BROWNING, M1919A4 - FIXED AND FLEXIBLE - ILLUSTRATED IDENTIFICATION LIST」からの引用。このカバーがM1919A4ブローニング・マシン・ガンの各パーツやアクセサリーと共に掲載されており、また、M1917A1トライポッドではなく、後継のM2トライポッドが掲載されていて、銃本体・トライポッド・アクセサリーの相互の整合性が取れておらず、混乱が見られます。

毎週一回日曜日のお昼頃に新しい記事を投稿しようといつも頑張っているのですが、今回は日中の用事が重なり、こんなに遅い時間の投稿となりました。また来週も何とか頑張りますのでよろしくお願いします。

それでは、また・・・。

2014年05月18日

M1カービン用M13ダミーカートリッジ(M13 Cal..30 Carbine Dummy Cartridges)

こんにちは。沖縄と九州の一部のほかは、よく晴れた空でしょうか。当地大阪は青空に少し薄い雲が出ていますが湿度も低く爽やかなお天気です。

さて今回は近年入手が難しくなってきたダミーカートについてです。

一口に「ダミーカート」と言っても、主に銃器の作動チェックの用に供するための「生粋のダミーカート」や、外観を実弾と似せた「なんちゃって実弾」と言うべきもの、またその「なんちゃって実弾」の中でも、一度使用した実弾薬莢に弾頭を再度付けてリサイクル品として作られたもの、初めから新品の薬莢に新品の弾頭を組み合わせて作ったものや、更にそれらに本物そっくりの「なんちゃってプライマー(雷管)」を付けて、もはや実弾と異なるのは発射薬が無いだけというものなど、実にさまざまな種類があります。

私が軍装品に興味を持って以来、「コスプレ」的雰囲気的目的のために、また資料的目的のために「なんちゃって実弾」も「生粋のダミーカート」も地味に集めて来ております。実銃の所持が難しい環境下では、軍装品コレクションのお伴としての銃器類はモデルガン、エアーガン、電動ガンで代用しなければなりませんが(金銭的余裕のある方は不可動(無可動)実銃をお持ちだと思います)、せめて「付属品類」だけは実物を・・・という欲求充足のために「弾」については「ダミーカート」を、ほかスリング(負革)やマズルカバーといった銃刀法に触れないモノを集めておられる方は多いと思います。

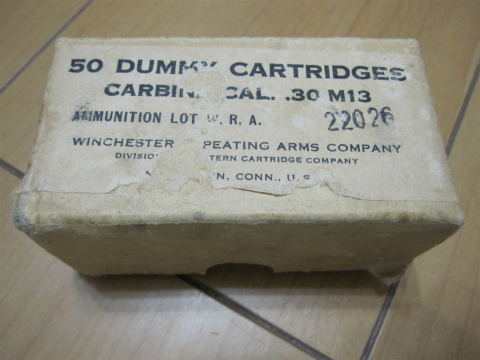

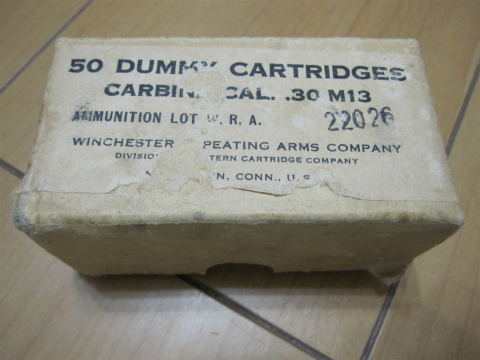

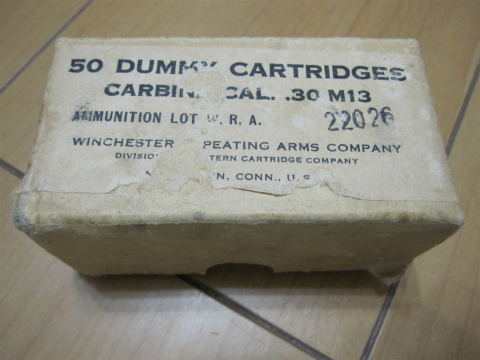

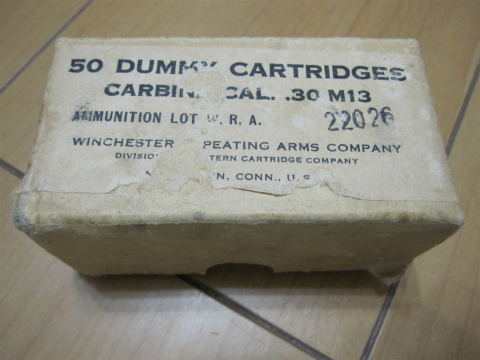

その過程の中で集めたモノのひとつで、今回ご紹介するダミーカートがこれです。↓

「M13 Cal..30 Carbine 50 Dummy Cartridges(M13 30口径カービン・ダミー・カートリッジ)」です。

(※今回の記事から特に断りの無い場合は、アメリカ軍モノの制式名称については、通常一般的な語順(口語的順序)で表記することとします。また、「俗称・一般的名称」を用いることもあります。例えば有名なところでは米軍の制式名称「Jacket, Field,od」は「od フィールド・ジャケット」あるいは俗称・一般的名称である「M41フィールド・ジャケット」と表記します。なるべく「Jacket, Field,od(od フィールド・ジャケット(以下「M41フィールド・ジャケット」と表記))」などと、制式名称と俗称が分かるような表記にしたいと思います。もちろん制式名称を知っているモノについてだけです。まだまだ制式名称が何たるかを知らないモノがあまたありますので、そのばあいは一般的に用いられている表記を使います。

あまりにキャプションが長くなりましたのでもう一回画像を。

「M13 Cal..30 Carbine 50 Dummy Cartridges(M13 30口径カービン・ダミー・カートリッジ50発)」。

まぁ、これは言わずもがなM1カービン用の動作チェック用のダミーカートです(M2/M3カービンにも)。

Winchester Repeating Arms社製。一部ラベルが破れていますが、「DIVISION OF WESTERN CARTRIDGE COMPANY」「NEW HEAVEN,CONN. U.S.A.」と表記されている筈です。

↑下箱裏面。「42 <改行>MADE IN U.S.A.」との刻印があります。

↑前のオーナーの仕業か、デフォルトでそうだったのか、入手時には弾の上下がこのようにまるで市松模様のように互い違いになっていました。

↑真鍮薬莢です。

↑プライマー部は空いてます。ヘッド・スタンプは「W.R.A.」「44」です。箱には「42」の刻印でしたが。

↑この3つは別途入手したウィンチェスター製のカート。左は43年製の鉄薬莢ダミー、中は43年製の真鍮薬莢プライマー取り外し済みカート、右は44年製の同じく真鍮薬莢プライマー取り外し済みカート。

今後もダミーカートの入手はますます困難になってゆくのでしょうか?Yahoo!オークションなどでは、多分銃砲所持許可者のかたが出品しておられるのだろうと思われるものが数多くありますが、民生用のモノがほとんどで軍用のモノは数が少ないですね。軍用のカートは海外オークションでは比較的廉価で出ていますが、個人輸入では税関で止まってしまいます。薬莢部分に穴が穿ってあったらOKという時代もありましたが「今は昔」ですね。

それではまた・・・。

さて今回は近年入手が難しくなってきたダミーカートについてです。

一口に「ダミーカート」と言っても、主に銃器の作動チェックの用に供するための「生粋のダミーカート」や、外観を実弾と似せた「なんちゃって実弾」と言うべきもの、またその「なんちゃって実弾」の中でも、一度使用した実弾薬莢に弾頭を再度付けてリサイクル品として作られたもの、初めから新品の薬莢に新品の弾頭を組み合わせて作ったものや、更にそれらに本物そっくりの「なんちゃってプライマー(雷管)」を付けて、もはや実弾と異なるのは発射薬が無いだけというものなど、実にさまざまな種類があります。

私が軍装品に興味を持って以来、「コスプレ」的雰囲気的目的のために、また資料的目的のために「なんちゃって実弾」も「生粋のダミーカート」も地味に集めて来ております。実銃の所持が難しい環境下では、軍装品コレクションのお伴としての銃器類はモデルガン、エアーガン、電動ガンで代用しなければなりませんが(金銭的余裕のある方は不可動(無可動)実銃をお持ちだと思います)、せめて「付属品類」だけは実物を・・・という欲求充足のために「弾」については「ダミーカート」を、ほかスリング(負革)やマズルカバーといった銃刀法に触れないモノを集めておられる方は多いと思います。

その過程の中で集めたモノのひとつで、今回ご紹介するダミーカートがこれです。↓

「M13 Cal..30 Carbine 50 Dummy Cartridges(M13 30口径カービン・ダミー・カートリッジ)」です。

(※今回の記事から特に断りの無い場合は、アメリカ軍モノの制式名称については、通常一般的な語順(口語的順序)で表記することとします。また、「俗称・一般的名称」を用いることもあります。例えば有名なところでは米軍の制式名称「Jacket, Field,od」は「od フィールド・ジャケット」あるいは俗称・一般的名称である「M41フィールド・ジャケット」と表記します。なるべく「Jacket, Field,od(od フィールド・ジャケット(以下「M41フィールド・ジャケット」と表記))」などと、制式名称と俗称が分かるような表記にしたいと思います。もちろん制式名称を知っているモノについてだけです。まだまだ制式名称が何たるかを知らないモノがあまたありますので、そのばあいは一般的に用いられている表記を使います。

あまりにキャプションが長くなりましたのでもう一回画像を。

「M13 Cal..30 Carbine 50 Dummy Cartridges(M13 30口径カービン・ダミー・カートリッジ50発)」。

まぁ、これは言わずもがなM1カービン用の動作チェック用のダミーカートです(M2/M3カービンにも)。

Winchester Repeating Arms社製。一部ラベルが破れていますが、「DIVISION OF WESTERN CARTRIDGE COMPANY」「NEW HEAVEN,CONN. U.S.A.」と表記されている筈です。

↑下箱裏面。「42 <改行>MADE IN U.S.A.」との刻印があります。

↑前のオーナーの仕業か、デフォルトでそうだったのか、入手時には弾の上下がこのようにまるで市松模様のように互い違いになっていました。

↑真鍮薬莢です。

↑プライマー部は空いてます。ヘッド・スタンプは「W.R.A.」「44」です。箱には「42」の刻印でしたが。

↑この3つは別途入手したウィンチェスター製のカート。左は43年製の鉄薬莢ダミー、中は43年製の真鍮薬莢プライマー取り外し済みカート、右は44年製の同じく真鍮薬莢プライマー取り外し済みカート。

今後もダミーカートの入手はますます困難になってゆくのでしょうか?Yahoo!オークションなどでは、多分銃砲所持許可者のかたが出品しておられるのだろうと思われるものが数多くありますが、民生用のモノがほとんどで軍用のモノは数が少ないですね。軍用のカートは海外オークションでは比較的廉価で出ていますが、個人輸入では税関で止まってしまいます。薬莢部分に穴が穿ってあったらOKという時代もありましたが「今は昔」ですね。

それではまた・・・。

2014年05月04日

WWⅡU.S.マガジン・パウチ(その2)(WWⅡU.S.magazine pouches:#2)

こんにちは。

ゴールデンウィーク真っ只中の好天の下お届けします。サバゲ頑張ってますか?怪我の無いように願います。

今回は前回に続き「WWⅡU.S.マガジン・パウチ(その2)」として「M-1カービン用マガジン・ポケット」について触れます。

↑左は「M-1 30口径カービン用ウェブ製ダブル・マガジン・ポケット

(Pocket, Magazine, Double, Web, For carbine, Caliber .30, M-1)」、

右は「M-1カービン・小銃30口径カートリッジ・ポケット

(Pocket, Cartridge, Caliber .30, M-1, Carbine or rifle)」です。

簡潔に言えば、左はM-1カービン専用マガジン・ポケット、

右はM-1カービン用マガジン・M-1小銃(ガーランド)用クリップ兼用ポケットです。

左右ともカーキ色(OD シェード #3)バージョン。

↑裏面。左のM-1カービン専用マガジン・ポケットは背面がループ状の構造をしており、その内側にはピストル・ベルトに固定するための凸スナップがあります。画像の真ん中から少し外れて見えている1.2cm位の円いのがそのスナップの裏側です。一方右のポケットにはベルト・ループが2本縫い付けられていて、下部にはグロメットが2個備えられています。これは、ピストル・ベルトに通して装着した時に、ピストル・ベルトのグロメットがこのポケットにより覆われてしまって利用できなくなってしまうので、それを補うためです。

↑M-1カービン専用マガジン・ポケット。15連マガジンが2本収納できます。

↑製造者のスタンプ「APPLETON AWNING SHOP」と「1943」の製造年表示。

↑M-1カービン用マガジン・M-1小銃(ガーランド)用クリップ兼用ポケット。これがM-1カービン用マガジンだけでなくM-1小銃(ガーランド)の8連クリップを収めるためのものでもあることを知ったのは、「Quartermaster Supply Catalog 」を見てからでした。

↑裏面にはピストル・ベルトに通して使うためのベルト・ループがあります。ベルト・ループだけODシェード#7です。

↑フラップを開くと、製造者のスタンプ「MIDLAND FABRICS CO.」と「1944」の製造年表示。

↑続いて同じく、OD色(OD シェード #7)バージョンのM-1カービン専用マガジン・ポケット(左)とM-1カービン用マガジン・M-1小銃(ガーランド)用クリップ兼用ポケット(右)。

↑裏面。上で見たカーキ色(OD シェード #3)バージョンと同じ作りです。

↑M-1カービン専用マガジン・ポケット。15連マガジンが2本収納できます。

↑裏面。製造者のスタンプ「S. FROEHLICH CO.」と「1943」の製造年表示。

↑M-1カービン用マガジン・M-1小銃(ガーランド)用クリップ兼用ポケット。裏面にはピストル・ベルトに通して使うためのベルト・ループがあります。↓

↑製造者のスタンプ「AVERY」と「1945」の製造年表示。

↑どちらのタイプもM-1カービンの15連マガジンが2本収納できます。

↑右はM-1カービン用マガジン・M-1小銃(ガーランド)用クリップ兼用ポケット。このようにM-1小銃(ガーランド)8連クリップが2本入ります。

↑左のM-1カービン専用マガジン・ポケットにはM-1小銃(ガーランド)8連クリップは入りません。クリップ部分で引っかかります。

以上見てまいりましたが如何でしたでしょうか?これらのポケット(パウチ)は、まだ比較的入手しやすいですが価格は年々少しずつ高騰している印象です。また、近年精巧なレプリカが出ているので、十分気をつけて下さい。製造年を気にしなければM-1カービン・M-1小銃兼用ポケットの方は1960年代ごろまで製造されていたため1,500円も出せば程度の良いモノが手に入ります。WWⅡ以前製造のモノに限って言えばそれよりも若干価格は高くなります。

M-1カービン専用パウチは製造がWWIIに限られますので若干高価になりますが、カーキで3,000円、ODでも2,500円も出せば比較的程度の良いものが手に入ります。国内外の価格差はまだそれ程ありません。

それでは今回はこの辺で。ご覧いただき有難うございました。

ゴールデンウィーク真っ只中の好天の下お届けします。サバゲ頑張ってますか?怪我の無いように願います。

今回は前回に続き「WWⅡU.S.マガジン・パウチ(その2)」として「M-1カービン用マガジン・ポケット」について触れます。

↑左は「M-1 30口径カービン用ウェブ製ダブル・マガジン・ポケット

(Pocket, Magazine, Double, Web, For carbine, Caliber .30, M-1)」、

右は「M-1カービン・小銃30口径カートリッジ・ポケット

(Pocket, Cartridge, Caliber .30, M-1, Carbine or rifle)」です。

簡潔に言えば、左はM-1カービン専用マガジン・ポケット、

右はM-1カービン用マガジン・M-1小銃(ガーランド)用クリップ兼用ポケットです。

左右ともカーキ色(OD シェード #3)バージョン。

↑裏面。左のM-1カービン専用マガジン・ポケットは背面がループ状の構造をしており、その内側にはピストル・ベルトに固定するための凸スナップがあります。画像の真ん中から少し外れて見えている1.2cm位の円いのがそのスナップの裏側です。一方右のポケットにはベルト・ループが2本縫い付けられていて、下部にはグロメットが2個備えられています。これは、ピストル・ベルトに通して装着した時に、ピストル・ベルトのグロメットがこのポケットにより覆われてしまって利用できなくなってしまうので、それを補うためです。

↑M-1カービン専用マガジン・ポケット。15連マガジンが2本収納できます。

↑製造者のスタンプ「APPLETON AWNING SHOP」と「1943」の製造年表示。

↑M-1カービン用マガジン・M-1小銃(ガーランド)用クリップ兼用ポケット。これがM-1カービン用マガジンだけでなくM-1小銃(ガーランド)の8連クリップを収めるためのものでもあることを知ったのは、「Quartermaster Supply Catalog 」を見てからでした。

↑裏面にはピストル・ベルトに通して使うためのベルト・ループがあります。ベルト・ループだけODシェード#7です。

↑フラップを開くと、製造者のスタンプ「MIDLAND FABRICS CO.」と「1944」の製造年表示。

↑続いて同じく、OD色(OD シェード #7)バージョンのM-1カービン専用マガジン・ポケット(左)とM-1カービン用マガジン・M-1小銃(ガーランド)用クリップ兼用ポケット(右)。

↑裏面。上で見たカーキ色(OD シェード #3)バージョンと同じ作りです。

↑M-1カービン専用マガジン・ポケット。15連マガジンが2本収納できます。

↑裏面。製造者のスタンプ「S. FROEHLICH CO.」と「1943」の製造年表示。

↑M-1カービン用マガジン・M-1小銃(ガーランド)用クリップ兼用ポケット。裏面にはピストル・ベルトに通して使うためのベルト・ループがあります。↓

↑製造者のスタンプ「AVERY」と「1945」の製造年表示。

↑どちらのタイプもM-1カービンの15連マガジンが2本収納できます。

↑右はM-1カービン用マガジン・M-1小銃(ガーランド)用クリップ兼用ポケット。このようにM-1小銃(ガーランド)8連クリップが2本入ります。

↑左のM-1カービン専用マガジン・ポケットにはM-1小銃(ガーランド)8連クリップは入りません。クリップ部分で引っかかります。

以上見てまいりましたが如何でしたでしょうか?これらのポケット(パウチ)は、まだ比較的入手しやすいですが価格は年々少しずつ高騰している印象です。また、近年精巧なレプリカが出ているので、十分気をつけて下さい。製造年を気にしなければM-1カービン・M-1小銃兼用ポケットの方は1960年代ごろまで製造されていたため1,500円も出せば程度の良いモノが手に入ります。WWⅡ以前製造のモノに限って言えばそれよりも若干価格は高くなります。

M-1カービン専用パウチは製造がWWIIに限られますので若干高価になりますが、カーキで3,000円、ODでも2,500円も出せば比較的程度の良いものが手に入ります。国内外の価格差はまだそれ程ありません。

それでは今回はこの辺で。ご覧いただき有難うございました。

2014年04月21日

WWⅡU.S.マガジン・パウチ(その1)(WWⅡU.S.magazine pouches:#1)

(この記事は21日午前0時26分29秒に一旦投稿されましたが、内容に一部不備がありましたので、改めて再度投稿しなおしたものです。どうぞご容赦ください。)

こんにちは。

当地大阪の桜は既に葉桜となり、柔らかい緑がぐんぐん萌え出してきています。今朝(20日)の気温は8度でしたが、曇っていたためか少しヒンヤリした感じでした。みなさんの処はどうですか?

さて今回は久々に装備品についてのご紹介です。

ウン十年前私が高校生だった頃にTV映画「COMBAT!」の再放送を見て以来WWⅡUS歩兵装備品をメインとして蒐集している私は、今回ご紹介する各種マガジン・パウチ類は、「一応『ひと通り』揃えたい」という気持ちで蒐集してきました。

サンダース軍曹は左前腰にM1911A1用のマガジン・パウチを付けてましたし、ヘンリー少尉も右前腰にM1カービン用のマガジン・パウチをつけ、また、M1カービンのストックにもM1カービン用のマガジン・パウチを付けてました。彼らになりきるためには、これらのパウチ類の入手が必須でした。

まず、こちらを。↓

左より

「M-1923 兵・下士官用ウェブ製ダブル・マガジン・ポケット(Pocket, Magazine, Double, Web, EM, M-1923)」、

「M-1 30口径カービン用ウェブ製ダブル・マガジン・ポケット(Pocket, Magazine, Double, Web, For carbine, Caliber .30, M-1)」、

「M-1カービン・小銃30口径カートリッジ・ポケット(Pocket, Cartridge, Caliber .30, M-1, Carbine or rifle)」です。

いずれもいわゆるカーキ色、正しくはODシェード#3です。

↓フラップを開け閉めしてみました。

左のM-1923マガジン・ポケットは、M1911(M1911A1)45口径自動拳銃用(ガバメント)のマガジン2本を収めるためのモノです。真ん中のモノはM1カービン用15連マガジン2本を収めるためのモノで、裏面(というか全体)がループ状になっており、ピストル・ベルト等をそのループ部に通し、ベルトの凹スナップに留めて固定するための凸スナップがループの内側に備えてあります。本来はピストル・ベルト等を通すためのループ形状なのですが、上述の「COMBAT!」中でヘンリー少尉も行っていたようにWWⅡ当時のGIの中にはM1カービンのストックをこのポケットのループに通して装着して、携帯弾薬数を増やしている者がありました。私もマルシンのM1カービン(最初期のカート式エアガンですよ)を手に入れた時に嬉しくて真似ようとしましたが、マガジンの大きさが実銃用のモノよりサイズが大きくて、フラップが閉まりませんでした。当時はまだエアガンのマガジンの大きさが実銃のモノより大きい事を知りませんでしたので、ポケットの方が経年変化等で縮んでしまったからか!などと思った事がありました。まったくお笑いぐさです。

右のモノはこれまたM1カービン用15連マガジン・パウチを2本収めるためのモノであると同時に、M1小銃(ガーランド)用の8連クリップ2本を収めるためにも出来ていることを知ったのは後述のカタログを入手してからでした。

↓裏側です。

左のM-1923マガジン・ポケットも全体がループ状になっていて真ん中のモノと同じように凸スナップが備えてあります。右のパウチはベルト・ループが縫い付けられてあるだけです。下部にワイヤー・ハンガー用のハトメ(grommet)が備えられています。ピストル・ベルトに通して使用した時にピストル・ベルトのハトメが隠れてしまって利用できなくなってしまうので、その分をこのパウチのハトメで補うのです。

「この配置、どこかで見たことある」と思ったかたは鋭い!これです↓

過去記事でも出たことのある1943年8月発行「Quartermaster Supply Catalog 」のSection 1 - Enlisted Men's Clothing and Equipment」の「BELTS & SUSPENDERS」の項のページです。これから分かるように(すでに上述していますが)右端のモノはM1カービン用マガジン用であるだけでなくM1小銃(ガーランド)用の8連クリップを収めるためのものでもあったのです。また右側2つのモノは左のモノのように「M-XXXX」あるいは「Model of XXXX」という「XX年式」といった制式名称にはなっていない事が分かります。

↓おまけ。OD色バージョンです。正しくはODシェード#7です。

注釈:左端のM-1923はWWⅡ生産のモノではありません。

今回は短いですが、この辺で失礼します。

こんにちは。

当地大阪の桜は既に葉桜となり、柔らかい緑がぐんぐん萌え出してきています。今朝(20日)の気温は8度でしたが、曇っていたためか少しヒンヤリした感じでした。みなさんの処はどうですか?

さて今回は久々に装備品についてのご紹介です。

ウン十年前私が高校生だった頃にTV映画「COMBAT!」の再放送を見て以来WWⅡUS歩兵装備品をメインとして蒐集している私は、今回ご紹介する各種マガジン・パウチ類は、「一応『ひと通り』揃えたい」という気持ちで蒐集してきました。

サンダース軍曹は左前腰にM1911A1用のマガジン・パウチを付けてましたし、ヘンリー少尉も右前腰にM1カービン用のマガジン・パウチをつけ、また、M1カービンのストックにもM1カービン用のマガジン・パウチを付けてました。彼らになりきるためには、これらのパウチ類の入手が必須でした。

まず、こちらを。↓

左より

「M-1923 兵・下士官用ウェブ製ダブル・マガジン・ポケット(Pocket, Magazine, Double, Web, EM, M-1923)」、

「M-1 30口径カービン用ウェブ製ダブル・マガジン・ポケット(Pocket, Magazine, Double, Web, For carbine, Caliber .30, M-1)」、

「M-1カービン・小銃30口径カートリッジ・ポケット(Pocket, Cartridge, Caliber .30, M-1, Carbine or rifle)」です。

いずれもいわゆるカーキ色、正しくはODシェード#3です。

↓フラップを開け閉めしてみました。

左のM-1923マガジン・ポケットは、M1911(M1911A1)45口径自動拳銃用(ガバメント)のマガジン2本を収めるためのモノです。真ん中のモノはM1カービン用15連マガジン2本を収めるためのモノで、裏面(というか全体)がループ状になっており、ピストル・ベルト等をそのループ部に通し、ベルトの凹スナップに留めて固定するための凸スナップがループの内側に備えてあります。本来はピストル・ベルト等を通すためのループ形状なのですが、上述の「COMBAT!」中でヘンリー少尉も行っていたようにWWⅡ当時のGIの中にはM1カービンのストックをこのポケットのループに通して装着して、携帯弾薬数を増やしている者がありました。私もマルシンのM1カービン(最初期のカート式エアガンですよ)を手に入れた時に嬉しくて真似ようとしましたが、マガジンの大きさが実銃用のモノよりサイズが大きくて、フラップが閉まりませんでした。当時はまだエアガンのマガジンの大きさが実銃のモノより大きい事を知りませんでしたので、ポケットの方が経年変化等で縮んでしまったからか!などと思った事がありました。まったくお笑いぐさです。

右のモノはこれまたM1カービン用15連マガジン・パウチを2本収めるためのモノであると同時に、M1小銃(ガーランド)用の8連クリップ2本を収めるためにも出来ていることを知ったのは後述のカタログを入手してからでした。

↓裏側です。

左のM-1923マガジン・ポケットも全体がループ状になっていて真ん中のモノと同じように凸スナップが備えてあります。右のパウチはベルト・ループが縫い付けられてあるだけです。下部にワイヤー・ハンガー用のハトメ(grommet)が備えられています。ピストル・ベルトに通して使用した時にピストル・ベルトのハトメが隠れてしまって利用できなくなってしまうので、その分をこのパウチのハトメで補うのです。

「この配置、どこかで見たことある」と思ったかたは鋭い!これです↓

過去記事でも出たことのある1943年8月発行「Quartermaster Supply Catalog 」のSection 1 - Enlisted Men's Clothing and Equipment」の「BELTS & SUSPENDERS」の項のページです。これから分かるように(すでに上述していますが)右端のモノはM1カービン用マガジン用であるだけでなくM1小銃(ガーランド)用の8連クリップを収めるためのものでもあったのです。また右側2つのモノは左のモノのように「M-XXXX」あるいは「Model of XXXX」という「XX年式」といった制式名称にはなっていない事が分かります。

↓おまけ。OD色バージョンです。正しくはODシェード#7です。

注釈:左端のM-1923はWWⅡ生産のモノではありません。

今回は短いですが、この辺で失礼します。