楽しみながら強くなれる!田村装備開発(株)の『ガチタマTV』!

2018年12月30日

M2 .30-06弾をM1リンクで弾帯に(M2 .30-06 Ball in M1 metalic link )

皆さん、こんにちは。

歳末の大掃除、年越し準備にお忙しい中おいでいただきましてありがとうございます。

私も家の中の大掃除を応分に担いながら、隙間を縫って本年最後の投稿を行います。

隔週日曜日の正午に新規投稿を行うという自主目標と言いますか、半ば強迫観念に囚われながら、執念でお送りします。でもいつものようにちょっと遅れましたけど。

今回の本年最後の投稿ネタはM1919A4.30口径ブローニング機関銃と組み合わせて楽しめる.30-06弾ベルトリンクを作るのに必要なM1メタリック・ベルト・カートリッジ・リンクです。

↓もっと長く連結してこれ単体を肩から無造作に掛けてもリエンナクトで楽しめますし、もちろんM1919A4にフィードさせてもワクワクできます。

↓きれいに磨いたら良かったですね。特に弾丸の銅色を綺麗に見せられれば良かったなぁと後悔しています。

↓この末端の長いバーですが、何だかお分かりいただけますか?「M1 caliber .30 metalic belt end」、つまりはスターター・タブです。

↓手近の米軍のTM(Technical Manual)9-2012からの抜粋ページです。一番下にあるのがこれです。「End, metalic belt, cal. .30, M1」が制式名称です。

↓普通のベルト・リンクと同様の要領でベルト末端となる弾薬に繋ぎます。

↓こんな風にです。

↓はい、やっとリンクです。見にくいですが3行に分けて「M1」、「WM」、「1」と刻印されてます。制式名称は「Link, Cartridge, Metalic belt, M1」です。「WM」とは製造者「WELLS MARINE Inc.」の意です。「1」はロット番号です。

↓つなぎ方は簡単です。リンク同士を組み合わせたところに、弾薬を後ろから挿すだけです。

↓ピンボケですみません。

↓もう一回刻印のアップです。あとでお見せしますがこのリンクが収められていたボール紙製の箱から出したばかりなので、ボール紙の紙繊維が若干リンクにまとわりついていますね。

↓手前側が弾頭側です。薬莢のボトルネック・ショルダー部に掛かる方で、後ろの輪よりも小さく、且つテーパーが掛かっているのがお分かりいただけますか?

↓リンクはこのような窓開きのボール紙製の箱に整列した形で入手しました。

↓中身を出す前の状態。

↓「こっちが上」で…

↓「二重ループの方を先にフィードせよ」とあります。

↓「こちら側を開けよ」とのこと。これらの文言は、リンクに弾薬をまとめてセットするのに使う「リンカー」にこのリンクを並べる際の注意書きです。実際のフィード方向とも一致します。

↓箱の裏側の表記。「30口径カートリッジ用『Link, Cartridge, Metalic belt, M1』20個入り」、「WELLS MARINE Inc.」製。

↓特に意味は無いですが拡大。Wells Marine Inc.は現在もこの手の製品の供給者の一つです。

以上です。これらは入手してからカレコレ10年程は経ちますでしょうか。今ならダミーカートはおろか、リンクも個人輸入出来ないかもしれません。20個入りリンクの箱は纏めて7箱程アメリカから個人輸入しましたが、当時は何も物言いは付きませんでした。価格は一箱$4.99位のサープラス価格でしたので、若し税関から物言いが付いて任意放棄となってもギリギリ惜しくないラインでもあったため輸入を決行したのでした。5.56NATO用のM27リンクは現用なので流通量は多いですが、7.62NATO用のM13リンクや特に今回のM1リンクは現役から外れて長いためか、あまり流通してないようで、見つけ次第また入手に努めようと思います。

それでは今回はこの辺で失礼いたします。2018年中のご訪問ありがとうございました。来たる2019年もどうぞよろしくお願い致します。

歳末の大掃除、年越し準備にお忙しい中おいでいただきましてありがとうございます。

私も家の中の大掃除を応分に担いながら、隙間を縫って本年最後の投稿を行います。

隔週日曜日の正午に新規投稿を行うという自主目標と言いますか、半ば強迫観念に囚われながら、執念でお送りします。でもいつものようにちょっと遅れましたけど。

今回の本年最後の投稿ネタはM1919A4.30口径ブローニング機関銃と組み合わせて楽しめる.30-06弾ベルトリンクを作るのに必要なM1メタリック・ベルト・カートリッジ・リンクです。

↓もっと長く連結してこれ単体を肩から無造作に掛けてもリエンナクトで楽しめますし、もちろんM1919A4にフィードさせてもワクワクできます。

↓きれいに磨いたら良かったですね。特に弾丸の銅色を綺麗に見せられれば良かったなぁと後悔しています。

↓この末端の長いバーですが、何だかお分かりいただけますか?「M1 caliber .30 metalic belt end」、つまりはスターター・タブです。

↓手近の米軍のTM(Technical Manual)9-2012からの抜粋ページです。一番下にあるのがこれです。「End, metalic belt, cal. .30, M1」が制式名称です。

↓普通のベルト・リンクと同様の要領でベルト末端となる弾薬に繋ぎます。

↓こんな風にです。

↓はい、やっとリンクです。見にくいですが3行に分けて「M1」、「WM」、「1」と刻印されてます。制式名称は「Link, Cartridge, Metalic belt, M1」です。「WM」とは製造者「WELLS MARINE Inc.」の意です。「1」はロット番号です。

↓つなぎ方は簡単です。リンク同士を組み合わせたところに、弾薬を後ろから挿すだけです。

↓ピンボケですみません。

↓もう一回刻印のアップです。あとでお見せしますがこのリンクが収められていたボール紙製の箱から出したばかりなので、ボール紙の紙繊維が若干リンクにまとわりついていますね。

↓手前側が弾頭側です。薬莢のボトルネック・ショルダー部に掛かる方で、後ろの輪よりも小さく、且つテーパーが掛かっているのがお分かりいただけますか?

↓リンクはこのような窓開きのボール紙製の箱に整列した形で入手しました。

↓中身を出す前の状態。

↓「こっちが上」で…

↓「二重ループの方を先にフィードせよ」とあります。

↓「こちら側を開けよ」とのこと。これらの文言は、リンクに弾薬をまとめてセットするのに使う「リンカー」にこのリンクを並べる際の注意書きです。実際のフィード方向とも一致します。

↓箱の裏側の表記。「30口径カートリッジ用『Link, Cartridge, Metalic belt, M1』20個入り」、「WELLS MARINE Inc.」製。

↓特に意味は無いですが拡大。Wells Marine Inc.は現在もこの手の製品の供給者の一つです。

以上です。これらは入手してからカレコレ10年程は経ちますでしょうか。今ならダミーカートはおろか、リンクも個人輸入出来ないかもしれません。20個入りリンクの箱は纏めて7箱程アメリカから個人輸入しましたが、当時は何も物言いは付きませんでした。価格は一箱$4.99位のサープラス価格でしたので、若し税関から物言いが付いて任意放棄となってもギリギリ惜しくないラインでもあったため輸入を決行したのでした。5.56NATO用のM27リンクは現用なので流通量は多いですが、7.62NATO用のM13リンクや特に今回のM1リンクは現役から外れて長いためか、あまり流通してないようで、見つけ次第また入手に努めようと思います。

それでは今回はこの辺で失礼いたします。2018年中のご訪問ありがとうございました。来たる2019年もどうぞよろしくお願い致します。

2018年12月16日

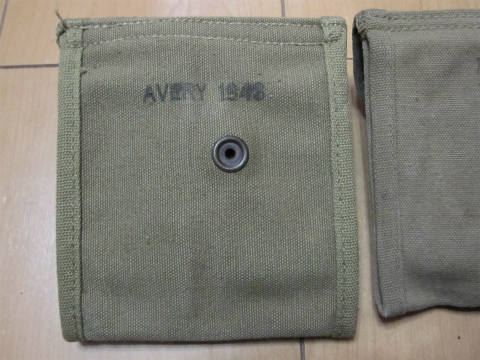

M1961マガジン・ポケット再び(M1961 Magazine Pocket for M14 Rifle)

皆さんこんにちは。

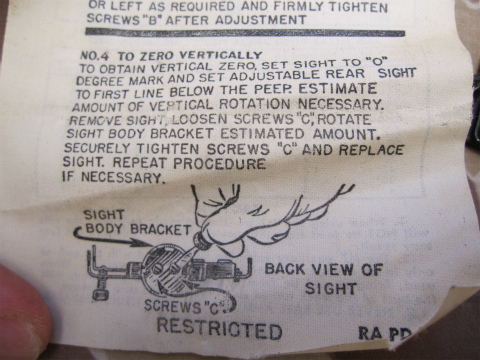

寒さ厳しい、と言っても一日の最低気温が氷点下になる事は無い当地大阪から、年賀状はおろか大掃除の計画すらまだ立てていない怠け者が今回いつものペースより速くお送りするのはM14ライフル用のマガジン・ポケット、M1961マガジン・ポケットです。

以前の記事「M1961マガジン・ポケット(Magazine Pocket for M14 Rifle)」で一度採り上げましたが、今般新たに入手した品と対比させてご覧頂きます。

↓左は従前からのコレクション、右が今般入手したビニールパックされているモノです。パックされている事が購入動機の最大要因です。中身の丈が左のモノに比べて短いのはフラップをスナップ・ボタンで留めずに折り畳んでいるからです。

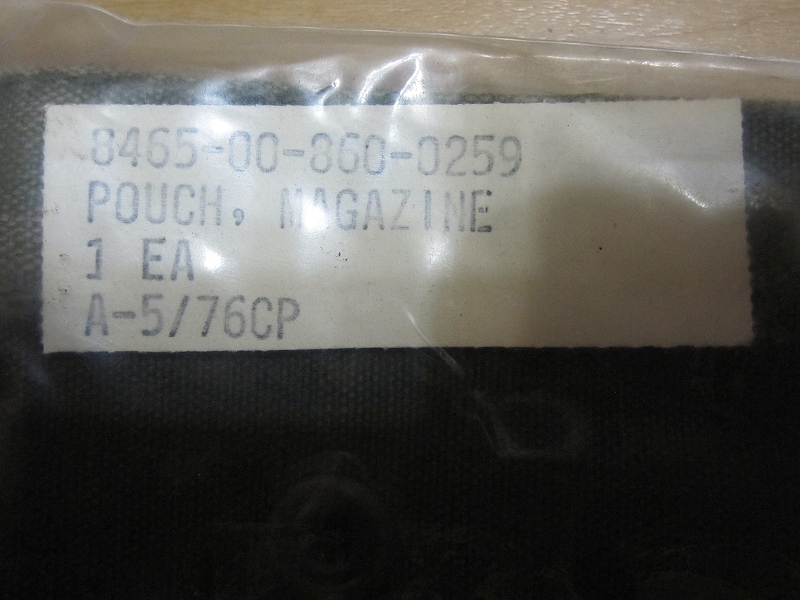

↓裏側です。右のビニールパックの方は光が反射して良く見えませんね。すみません。パックの内側には品名等が記された紙片が封入されています。これも購入動機の一つです。

↓保管中に結露して染料が染み出したかのような跡があります。真相は不明です。入手時には既にこのようになっていました。

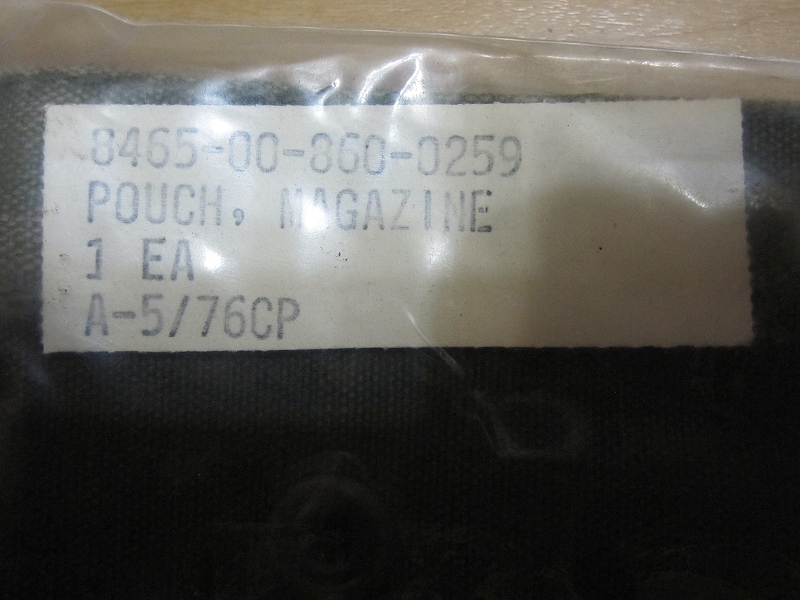

↓紙片の拡大です。読み取れるのは「8465」で始まる13ケタのNSNナンバー、品名が「マガジン・パウチ」、「一個入」と、4行目は詳しくは分かりませんが恐らく「1976年5月契約(もしくは製造)」だと思います。興味深いのは、M14ライフルが1967年に制式小銃の座をM16ライフルに譲って限定採用(Limited Standard)となってしまい、1970年までは米本土での基礎訓練や在欧州米軍で使用されたとは言え、そのM14ライフル用のマガジン・パウチが、何故紙片の記載にあるように1976年においてまだ製造・契約があったのかということです。

確かにM14ライフルの一部はM21狙撃銃へと改修され、1988年にレミントンM700ライフルを基にM24スナイパー・ウェポン・システムが採用されるに至るまで約20年程は使用され続けましたが、その間もM14ライフルのマガジン・パウチとして製造されていたことに感銘を受けました。

↓左のパウチのフラップの裏のスタンプ、名称は「POCKET, AMMO MAG, M-14 RIFLE」とあります。DSAは「100-4592」とあり、「100-xxxx」という表記から1965年から1966年頃の製造であると推察されます。最下行のFSNは「8465-823-6936」となってます。右の今回入手のモノは上の画像で見た通り、NSNが「8465-00-860-0259 」となっています。どちらの品も制式名称は「POCKET, AMMUNITION MAGAZINE」です。紙片には「ポケット」ではなく「パウチ」とありますが…。

因みにこのNSN「8465-00-860-0259 」の制定は1967年10月11日なのです。

ビニールパックを開けて中のポケットのスタンプを見てみたいとも思うのですが、思い切りが付きません。FNSナンバーはそのままでパックだけNSNでなされたのか、スタンプもNSNになっているのか、確かめてみたいのですけれども、「未開封」の呪縛で…。

以上「デッド・ストック」、「新品・未使用」というワードに弱いコレクターの蒐集遍歴の一つをご覧頂きました。

モノは同じでも制式名称やストック・ナンバー、FSN、NSNが違うというケースは枚挙に暇がありません。今後またそのような例について投稿記事として採り上げることがあると思います。

それでは今回はこの辺で失礼いたします。運が良ければまた年内にお会いしましょう。さようなら。

寒さ厳しい、と言っても一日の最低気温が氷点下になる事は無い当地大阪から、年賀状はおろか大掃除の計画すらまだ立てていない怠け者が今回いつものペースより速くお送りするのはM14ライフル用のマガジン・ポケット、M1961マガジン・ポケットです。

以前の記事「M1961マガジン・ポケット(Magazine Pocket for M14 Rifle)」で一度採り上げましたが、今般新たに入手した品と対比させてご覧頂きます。

↓左は従前からのコレクション、右が今般入手したビニールパックされているモノです。パックされている事が購入動機の最大要因です。中身の丈が左のモノに比べて短いのはフラップをスナップ・ボタンで留めずに折り畳んでいるからです。

↓裏側です。右のビニールパックの方は光が反射して良く見えませんね。すみません。パックの内側には品名等が記された紙片が封入されています。これも購入動機の一つです。

↓保管中に結露して染料が染み出したかのような跡があります。真相は不明です。入手時には既にこのようになっていました。

↓紙片の拡大です。読み取れるのは「8465」で始まる13ケタのNSNナンバー、品名が「マガジン・パウチ」、「一個入」と、4行目は詳しくは分かりませんが恐らく「1976年5月契約(もしくは製造)」だと思います。興味深いのは、M14ライフルが1967年に制式小銃の座をM16ライフルに譲って限定採用(Limited Standard)となってしまい、1970年までは米本土での基礎訓練や在欧州米軍で使用されたとは言え、そのM14ライフル用のマガジン・パウチが、何故紙片の記載にあるように1976年においてまだ製造・契約があったのかということです。

確かにM14ライフルの一部はM21狙撃銃へと改修され、1988年にレミントンM700ライフルを基にM24スナイパー・ウェポン・システムが採用されるに至るまで約20年程は使用され続けましたが、その間もM14ライフルのマガジン・パウチとして製造されていたことに感銘を受けました。

↓左のパウチのフラップの裏のスタンプ、名称は「POCKET, AMMO MAG, M-14 RIFLE」とあります。DSAは「100-4592」とあり、「100-xxxx」という表記から1965年から1966年頃の製造であると推察されます。最下行のFSNは「8465-823-6936」となってます。右の今回入手のモノは上の画像で見た通り、NSNが「8465-00-860-0259 」となっています。どちらの品も制式名称は「POCKET, AMMUNITION MAGAZINE」です。紙片には「ポケット」ではなく「パウチ」とありますが…。

因みにこのNSN「8465-00-860-0259 」の制定は1967年10月11日なのです。

ビニールパックを開けて中のポケットのスタンプを見てみたいとも思うのですが、思い切りが付きません。FNSナンバーはそのままでパックだけNSNでなされたのか、スタンプもNSNになっているのか、確かめてみたいのですけれども、「未開封」の呪縛で…。

以上「デッド・ストック」、「新品・未使用」というワードに弱いコレクターの蒐集遍歴の一つをご覧頂きました。

モノは同じでも制式名称やストック・ナンバー、FSN、NSNが違うというケースは枚挙に暇がありません。今後またそのような例について投稿記事として採り上げることがあると思います。

それでは今回はこの辺で失礼いたします。運が良ければまた年内にお会いしましょう。さようなら。

タグ :M14M14ライフルマガジン・パウチマガジン・ポケットM19618465-823-69368465-00-860-0259AMMUNITION MAGAZINEmagazine pocketmagzine

2018年11月11日

M1911(A1)用グリップ(ストック)(Grip/Stock for M1911(A1) Pistol)

こんにちは。

当地大阪は晩秋とは思えないような、とても暖かくて雲が少ないお天気です。紅葉狩りに行かないと勿体ない日曜日です。

さて今回、ここ最近投稿ペースが落ちているのを回復しようと頑張ってお届けするのは、コレクションを整理しておりましたら「あ、こんなのも蒐(あつ)めてたなぁ、忘れてた。」という、蒐められた側からすれば何とも寂しくも悲しい気持ちになっているであろうモノについての小徒然です。

↓「お、今更M1911A1のリポート?」と思われても無理のない画像ですが、そうではありません。今回の主役は下の方に写っているグリップ(ストック)です。因みに上は東京マルイのガスガンM1911A1で、下がウェスタン・アームズ(WA)のM1911A1です。どちらも気に入っていますが重量感においてWAの方がやや勝るかなという印象です。

ガスガン談義は致しません。主役はグリップ(ストック)です(以下「グリップ」とします。海外では一般的に「ストック(stock)」と呼ばれる事も多いです)。

↓「何やねん、これー。安っぽい別売りパーツかぇ?」と仰られても無理もありません。安っぽいのです。が、一応アメリカのミリタリーショップで実銃用サープラス・パーツとして1ペアUS$6.00位で10年程前に購入しました。いつの時代モノかも碌に調べずに、まあ安いし1ペアくらい持ってても邪魔にならないし…程度の思考での安易な出費でした。形状は、初期に見られたスクリュー周りのダイヤモンド型のチェッカリング無し部分が無い、1920年代中からの全面フル・チェッカリングパターンになっています。1940年に素材がウォルナットからプラスチックへと変わっていきますが、初期のプラスチック・グリップは非常に脆かったようで程なくより耐久性を持たせたものに変わります。

大戦終結後、朝鮮戦争期にKeyes社が交換用グリップの契約をとり、グリップの製造を始めますが、同社のモノには、あとで見る「パーツ・ナンバー」の他に自社の製造であることを示す「☆の中にK」のマークがモールドされています。

↓然るに、このグリップには「☆の中にK」のマークが無いので、それよりも後の製造分だと推察されます。

↓こちらは右側面に付く方のグリップ。パーツ・ナンバーは「5564062」。

↓こちらは左側面に付く方。パーツ・ナンバーは「5564063」。

↓まあ、こう見ると「安っぽい」のは仕方がないですね。軍用品なのだから、性能さえ十分であればそれに反しない限り見栄えは考慮される必要が無いのですから。それが低コスト・高品質というかコスト・パフォーマンスが至上命題の「軍用品」に求められるものですからね。

はい、今回は以上です。グリップについても当然マニア・専門家はいらっしゃいまして、今回のグリップの種類・バージョン違い等についても、「素材そのもの」、「スクリュー・ホール間、或いは『ダイヤモンド』間にチェッカリングの列が何段あるか」、「裏面の補強リブの形状やその有無」などで細かく分類なさっておられます。私はそこまではこだわりを持っていませんし、バージョン違いを蒐めて行こうとまでは今のところ思っていません。銃器コレクターの方にとっては、パーツの形状・刻印・製造者は重要な蒐集モチベーション・ファクターになるのでしょうけれども。

それでは今回はこの辺で失礼いたします。

当地大阪は晩秋とは思えないような、とても暖かくて雲が少ないお天気です。紅葉狩りに行かないと勿体ない日曜日です。

さて今回、ここ最近投稿ペースが落ちているのを回復しようと頑張ってお届けするのは、コレクションを整理しておりましたら「あ、こんなのも蒐(あつ)めてたなぁ、忘れてた。」という、蒐められた側からすれば何とも寂しくも悲しい気持ちになっているであろうモノについての小徒然です。

↓「お、今更M1911A1のリポート?」と思われても無理のない画像ですが、そうではありません。今回の主役は下の方に写っているグリップ(ストック)です。因みに上は東京マルイのガスガンM1911A1で、下がウェスタン・アームズ(WA)のM1911A1です。どちらも気に入っていますが重量感においてWAの方がやや勝るかなという印象です。

ガスガン談義は致しません。主役はグリップ(ストック)です(以下「グリップ」とします。海外では一般的に「ストック(stock)」と呼ばれる事も多いです)。

↓「何やねん、これー。安っぽい別売りパーツかぇ?」と仰られても無理もありません。安っぽいのです。が、一応アメリカのミリタリーショップで実銃用サープラス・パーツとして1ペアUS$6.00位で10年程前に購入しました。いつの時代モノかも碌に調べずに、まあ安いし1ペアくらい持ってても邪魔にならないし…程度の思考での安易な出費でした。形状は、初期に見られたスクリュー周りのダイヤモンド型のチェッカリング無し部分が無い、1920年代中からの全面フル・チェッカリングパターンになっています。1940年に素材がウォルナットからプラスチックへと変わっていきますが、初期のプラスチック・グリップは非常に脆かったようで程なくより耐久性を持たせたものに変わります。

大戦終結後、朝鮮戦争期にKeyes社が交換用グリップの契約をとり、グリップの製造を始めますが、同社のモノには、あとで見る「パーツ・ナンバー」の他に自社の製造であることを示す「☆の中にK」のマークがモールドされています。

↓然るに、このグリップには「☆の中にK」のマークが無いので、それよりも後の製造分だと推察されます。

↓こちらは右側面に付く方のグリップ。パーツ・ナンバーは「5564062」。

↓こちらは左側面に付く方。パーツ・ナンバーは「5564063」。

↓まあ、こう見ると「安っぽい」のは仕方がないですね。軍用品なのだから、性能さえ十分であればそれに反しない限り見栄えは考慮される必要が無いのですから。それが低コスト・高品質というかコスト・パフォーマンスが至上命題の「軍用品」に求められるものですからね。

はい、今回は以上です。グリップについても当然マニア・専門家はいらっしゃいまして、今回のグリップの種類・バージョン違い等についても、「素材そのもの」、「スクリュー・ホール間、或いは『ダイヤモンド』間にチェッカリングの列が何段あるか」、「裏面の補強リブの形状やその有無」などで細かく分類なさっておられます。私はそこまではこだわりを持っていませんし、バージョン違いを蒐めて行こうとまでは今のところ思っていません。銃器コレクターの方にとっては、パーツの形状・刻印・製造者は重要な蒐集モチベーション・ファクターになるのでしょうけれども。

それでは今回はこの辺で失礼いたします。

2018年11月04日

5.56×45mm NATO弾とM27リンク(5.56 NATO & M27 Belt Cartridge Link)

皆さんこんにちは。

当地大阪はやや雲が多いものの、おおむね晴れてます。先週末から風邪をひいて、でも勤め人の身でありますから無理をおして出勤し続けて本日やっと投稿いたします。風邪はようやく治りそうです。隔週日曜日の正午を投稿定刻としていますが、また遅れました。

さて、今回の投稿ネタは「実銃は持てないのでせめてアクセサリーは…」コレクションから「M27リンク」で繋いだ「5.56×45mm NATO弾(米軍制式名称:M855 5.56mm ボール・カートリッジ)のダミー・カートリッジ」をお送りします。M855ならば銃弾先端が緑色に着色されていなければならないので、ここは5.56x45 NATO弾(M855)となる前の同じ5.56x45mm弾であるM193であるとします。

↓どうしようかと思いましたが、こっちの画像の方がキャッチーかと思いましてまず1番目の画像はこれにしました。少しづつ何回かに亘って入手したモノを全部繋いでみました。

↓やっぱりこちらの方が分かりやすいですかね。

↓現代ならM249LMG(SAW)、ヴェトナム戦辺りならストーナーに対応するベルトリンクです。画面(えづら)的には上の画像よりこの画像のように平並べにした方が好きです。

↓思い出して急遽スマホで撮った画像です。蓋がどっか行っちゃってますがM249アンモ・ボックスです。本当なら記載されているように「M855ボールが4発・M856トレーサーが1発」のコンビでリンクされていなければなりませんが、ご免なさい、「M193」ばっかりです。

↓ヘッド・スタンプを見ると製造年以外ほとんど全て同じ刻印です。製造者・製造年とNATO規格マークがワン・セットです。古いの・新しいの・奇麗なの・汚いの・いろいろ混合です。

↓一つをピックアップ。12時の位置の「円の中に+」のマーク、薩摩藩・島津氏の「丸に十の字」の家紋そっくりのマークが「NATO規格」であることを示すマークです。弾薬箱のステンシルでもよく見ます。7~8時の「LC」は言わずと知れた?「Lake City Army Ammunition Plant」製であることを示します。4~5時の「91」は1991年製であることを示します。

↓左は米軍でWWI以前からWWIIを経てヴェトナム戦中に7.62×51mm NATO弾を用いるM14ライフルが採用されるまで制式小銃弾だった30-06弾です。口径を小さく、重量を軽くして携行弾薬数を多くするという目的で、7.62×51mm NATO弾を経て、さらにもう一段小さくなった5.56×45mmと、ここまで小さくなりました。真ん中に7.62×51mm NATOを入れれば良かったですね。すみません。

↓上が5.56×45mm NATO弾、下は30-06弾です。実弾を撃ったことが無いので分かりませんが、やはり下の30-06弾の方が「強そう」です...。

あとでまた触れますが、下の30-06弾を繋いでいるM1リンクはカートの肩のボトルネック部分と胴体部分とをホールドしているのに対し、上のM27リンクは胴体部分だけでホールドしています。構造上M1リンクでは、カートは後方へ引き抜かれるしかありませんが、M27リンクではM1と同じくカートを後ろへ引き抜くこともできますし、逆に前へ押し出して抜くこともできます。

↓リンクで連結しないでM16系ライフルのマガジンに詰めても楽しめます。

↓リンクに移ります。さっき見たM1リンクと違い、カートの肩部分をホールドしていませんので、カートを前方へ押し出して抜くことが出来ます。

↓M27リンクです。

↓一つひとつにちゃんと刻印があります。「WM」は…何でしたっけ。メーカー名を示すものですが、どこのモノか忘れました(思い出しました!WELLS MARINE INC.でした。←30年11月10日加筆。)。2行目はシリアル、3行目はモデル名「M27」です。

↓1個のみを見るとこの様な形状です。手前左端のスプーンの形状になっているところがカート後端のエクストラクション・グルーヴに掛かってカートの前後位置が定まります。

↓反対側から見るとこうです。

↓連結の仕方はシンプルです。2つのリンクが...

↓合わさったところで…

↓カートを蝶番の軸のように差し込んで…

↓あとはさっき触れましたように、右端のスプーンの形状になっているところがカート後端のエクストラクション・グルーヴに掛かるまで差し込んで完了です。

いかがでしたでしょうか?

WWII米陸軍歩兵科一般兵士の装備品のコレクションが中心の私ですが、ヴェトナム戦歩兵装備モノにも興味がありますので、M16(A1)ライフルのマガジン充填用にと、まずはM193のダミーカートをコレクションしようとしまして、でも国内のミリタリーショップでは、カート単体のみではなく、50発単位でリンクで繋がれた状態で売り出されているケースが多く、M16のマガジンに詰める時にはリンクからバラせばいいやと、リンクで繋がった状態のモノを何度か購入してきました。

M193やM855(5.56mm NATO弾という括り)は現役ですから、国内のミリタリーショップで現在入手は容易です。

サバゲのお供にM249LMG(SAW)やストーナーを用いられているかたは、今回のベルトリンクは必携でしょうか。

それでは今回はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。

当地大阪はやや雲が多いものの、おおむね晴れてます。先週末から風邪をひいて、でも勤め人の身でありますから無理をおして出勤し続けて本日やっと投稿いたします。風邪はようやく治りそうです。隔週日曜日の正午を投稿定刻としていますが、また遅れました。

さて、今回の投稿ネタは「実銃は持てないのでせめてアクセサリーは…」コレクションから「M27リンク」で繋いだ「5.56×45mm NATO弾(米軍制式名称:M855 5.56mm ボール・カートリッジ)のダミー・カートリッジ」をお送りします。M855ならば銃弾先端が緑色に着色されていなければならないので、ここは5.56x45 NATO弾(M855)となる前の同じ5.56x45mm弾であるM193であるとします。

↓どうしようかと思いましたが、こっちの画像の方がキャッチーかと思いましてまず1番目の画像はこれにしました。少しづつ何回かに亘って入手したモノを全部繋いでみました。

↓やっぱりこちらの方が分かりやすいですかね。

↓現代ならM249LMG(SAW)、ヴェトナム戦辺りならストーナーに対応するベルトリンクです。画面(えづら)的には上の画像よりこの画像のように平並べにした方が好きです。

↓思い出して急遽スマホで撮った画像です。蓋がどっか行っちゃってますがM249アンモ・ボックスです。本当なら記載されているように「M855ボールが4発・M856トレーサーが1発」のコンビでリンクされていなければなりませんが、ご免なさい、「M193」ばっかりです。

↓ヘッド・スタンプを見ると製造年以外ほとんど全て同じ刻印です。製造者・製造年とNATO規格マークがワン・セットです。古いの・新しいの・奇麗なの・汚いの・いろいろ混合です。

↓一つをピックアップ。12時の位置の「円の中に+」のマーク、薩摩藩・島津氏の「丸に十の字」の家紋そっくりのマークが「NATO規格」であることを示すマークです。弾薬箱のステンシルでもよく見ます。7~8時の「LC」は言わずと知れた?「Lake City Army Ammunition Plant」製であることを示します。4~5時の「91」は1991年製であることを示します。

↓左は米軍でWWI以前からWWIIを経てヴェトナム戦中に7.62×51mm NATO弾を用いるM14ライフルが採用されるまで制式小銃弾だった30-06弾です。口径を小さく、重量を軽くして携行弾薬数を多くするという目的で、7.62×51mm NATO弾を経て、さらにもう一段小さくなった5.56×45mmと、ここまで小さくなりました。真ん中に7.62×51mm NATOを入れれば良かったですね。すみません。

↓上が5.56×45mm NATO弾、下は30-06弾です。実弾を撃ったことが無いので分かりませんが、やはり下の30-06弾の方が「強そう」です...。

あとでまた触れますが、下の30-06弾を繋いでいるM1リンクはカートの肩のボトルネック部分と胴体部分とをホールドしているのに対し、上のM27リンクは胴体部分だけでホールドしています。構造上M1リンクでは、カートは後方へ引き抜かれるしかありませんが、M27リンクではM1と同じくカートを後ろへ引き抜くこともできますし、逆に前へ押し出して抜くこともできます。

↓リンクで連結しないでM16系ライフルのマガジンに詰めても楽しめます。

↓リンクに移ります。さっき見たM1リンクと違い、カートの肩部分をホールドしていませんので、カートを前方へ押し出して抜くことが出来ます。

↓M27リンクです。

↓一つひとつにちゃんと刻印があります。「WM」は…何でしたっけ。メーカー名を示すものですが、どこのモノか忘れました(思い出しました!WELLS MARINE INC.でした。←30年11月10日加筆。)。2行目はシリアル、3行目はモデル名「M27」です。

↓1個のみを見るとこの様な形状です。手前左端のスプーンの形状になっているところがカート後端のエクストラクション・グルーヴに掛かってカートの前後位置が定まります。

↓反対側から見るとこうです。

↓連結の仕方はシンプルです。2つのリンクが...

↓合わさったところで…

↓カートを蝶番の軸のように差し込んで…

↓あとはさっき触れましたように、右端のスプーンの形状になっているところがカート後端のエクストラクション・グルーヴに掛かるまで差し込んで完了です。

いかがでしたでしょうか?

WWII米陸軍歩兵科一般兵士の装備品のコレクションが中心の私ですが、ヴェトナム戦歩兵装備モノにも興味がありますので、M16(A1)ライフルのマガジン充填用にと、まずはM193のダミーカートをコレクションしようとしまして、でも国内のミリタリーショップでは、カート単体のみではなく、50発単位でリンクで繋がれた状態で売り出されているケースが多く、M16のマガジンに詰める時にはリンクからバラせばいいやと、リンクで繋がった状態のモノを何度か購入してきました。

M193やM855(5.56mm NATO弾という括り)は現役ですから、国内のミリタリーショップで現在入手は容易です。

サバゲのお供にM249LMG(SAW)やストーナーを用いられているかたは、今回のベルトリンクは必携でしょうか。

それでは今回はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。

2018年08月19日

USMC M1カービン用初期型マガジンパウチ(USMC M1 Carbine Mag Pouch 1st design)

こんにちは。ご覧頂きありがとうございます。

当地大阪では日中は最高気温が33℃前後にはなるものの、一昨日前から急に朝晩涼しくなってます。熱帯夜にもならず、夜は網戸越しの風が涼しく、エアコン無しで快適に就寝できます。まあまた再び残暑が戻ってくるとは思いますが、しばし「昭和中~末期ごろの夏」を体感できると思います。

前回の投稿からまた少し時間が空いたのは仕事上の環境変化(いわゆる人事異動です)の余波で、まとまった時間が取れなかったからです。隔週日曜日の正午を投稿の定刻とするという自主目標を設定しております当ブログですが、色んな理由で投稿が遅くなるのはどうぞお許しください(タイトルに『徒然草』と入っていますから賢明なる皆様ならばご理解下さると思います...)。

さて今回お届けするのは、過去の投稿分への追補のようなものとなります。今般新たに入手したコレクション(recent aquisitionと言えば恰好良い?)を、過去に採り上げたモノと併せてご覧いただきます。

↓USMC(アメリカ海兵隊)がWWIIで採用したM1カービン用マガジン・パウチの「初期型」2個体です。

コレクター間での「初期型」とか「後期型」などの呼称については、「そのモノが何であるか、どういったモノであるか」を認識するための「俗称」であることに注意して用いれば問題はありませんが、いわゆる「初期型」・「後期型」のそれぞれに制式名称が与えられているモノについては、やはり単に「初期型」・「後期型」という俗称だけでなく、俗称と併せて制式名称を示す事が大切であると従来から思っているところであります。しかし今回採り上げますモノの「正式名称」については恥ずかしながら今のところほとんど把握しておりません。海兵隊装備(いわゆる『782 Gear』)については初学者も初学者。軍発行のマニュアル、公式なカタログ類を具に見たことがありません。本来私のコレクション対象は「米陸軍WWII一般歩兵装備品」ですので今回採り上げる海兵隊装備は「寄り道コレクション」に入ります。でも太平洋戦域での海兵隊装備にも若干の興味はありまして、「最低限一式」の装備品はコレクションできたらいいなとは思っております。このような事情を踏まえてご覧下さると幸甚です。

↓で、この2つのマガジン・パウチなのですが、「USMC用のM1カービン用15連マガジン・パウチ(初期型)」とここでは呼称することといたします。且つ、のち程触れますがM1911(A1)ピストル用7連マガジン用のマガジン・パウチとしても使われることもあるというシロモノです。外見や構造は、陸軍用の一般的なM1カービン用マガジン・ポケットと良く似ています。背面は大きなループ状になっていて、M1カービンのストックに通しても使える形状になっているのも陸軍用のポケットと同様です。

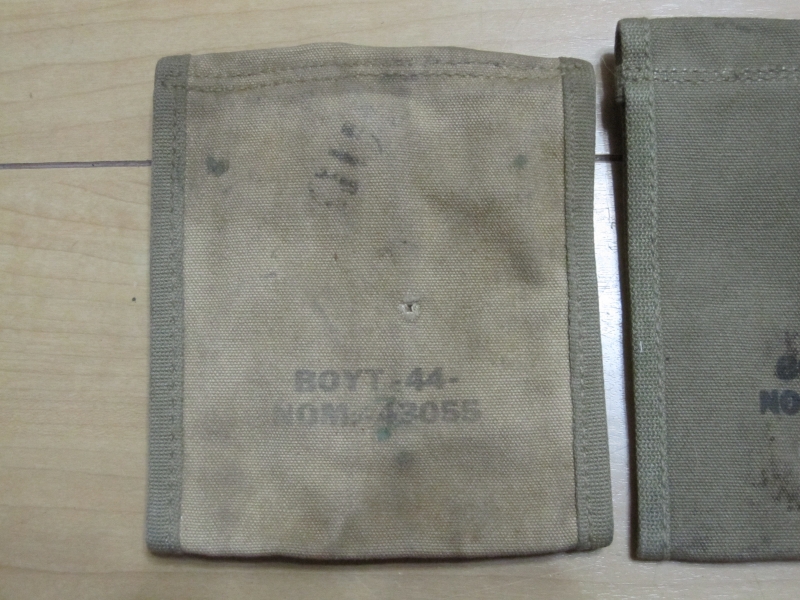

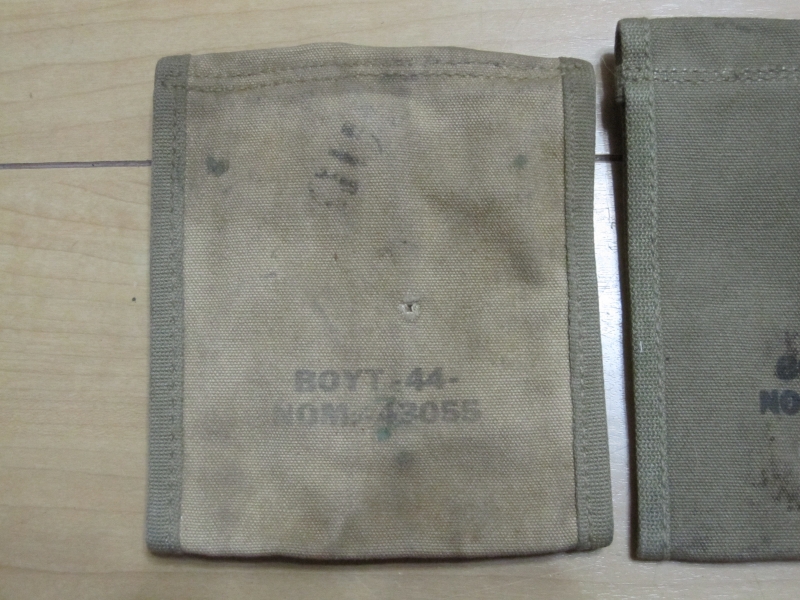

↓背面です。上述しましたように陸軍用のM1カービン用ポケットと同じくループ構造になっています。本来はM1936ピストル・ベルトをループに通してスナップ・ボタンで固定して使うようになっています。ただ、画像右側のモノにはそのスナップ・ボタンが見えますが、左側のモノにはありません。スナップがあるべき箇所辺りにある小さい穴はスナップがもげた跡でしょうか、それとも最初から設えられていなかったのか定かではありません。ひょっとしたら「初期型」の中でも「超初期型」にはスナップ・ボタンが無かったのでしょうか?分かりません。

左側のモノは縁のテープがOD#7 で、本体ダック(ズック)地はOD#9(サンド/タン色)のいわゆるトランジション物、右側のモノはOD#3です。

スタンプはどちらも

BOYT -44-

NOM.-43055

と、1944年Boyt社製、海軍海兵隊装備品契約番号は43055であることが分かります。

↓左側のモノ。上の方にも何かスタンプのようにも見えるものがありますがよく分かりません。

↓フラップのLift-the-Dotの拡大です。真鍮製。円いポッチはUnited Carr社製の印。

↓クリンチ・プレートにはメーカーを示すものは何もありません。

↓もう一方の右側のモノ。スタンプは左側のモノと同じです。こちらにはピストル・ベルトとの固定用スナップ(オス)があります。

↓拡大しましたが、メーカーを示すものはありません。

↓フラップのLift-the-Dotは真鍮製で、「KlikiT」と六光星と「PULL」でお馴染みのRau Fastener Company社製。

↓クリンチ・プレートにはメーカーを示すものは何もありません。

↓ここで陸軍用M1カービン用マガジン・パウチと並べて比較してみます。左が今見てきました海兵隊用、右が陸軍用。左の海兵隊用はフラップ、本体ともダック地ですが、右の陸軍用では本体は厚手のウェブ製です。また、左の海兵隊用の方が丈が長いですが、これは冒頭でも触れましたように、M1911(A1)ピストル(ガバメント)用マガジン・ポケットにも改変し得るためです。ポケットの下端から上に2cmほどのところでポケットを絞るように糸でステッチされていますが、これを切って解いてやるとM1911(A1)用のマガジンが収納できるようになります。一旦このステッチを切ってやると、M1カービン用のマガジンを収納すれば底まで落ちきってしまい、つまみ出すのに苦労することになります。

↓背面は本当に一瞥しただけでは区別がつかない程酷似しています。

↓マガジンを入れてフラップを開けた図。左の海兵隊用の方はマガジンの露出部分が小さく、つまみ出すのが若干大変かもしれません。Lift-the-Dotのスタッド(オス部品)はどちらのモノもポケット上部に横に渡らせたウェブ生地に設えられています。

↓過去記事(M1カービン15連マガジン用パウチあれこれ(Magazine pockets for M-1 Carbine))で採り上げた、USMC用M1カービン用「後期型」マガジン・ポケットです(画像中央)。M1911(A1)ピストル(ガバメント)用マガジン・ポケットにも改変し得るためのステッチがあるのは、上で見て来た「初期型」と同様です。全体がウェブ製になり、とんがりフラップとなって、今度はまるでM1923ガバメント用マガジン・ポケットのような外観となりました。

↓基本的な構造は同じで、マガジンがつまみ出し難そうなのも同様です。

↓背面です。この「後期型」には「U.S.M.C.」スタンプが追加されています。

その下のスタンプ

BOYT -45-

NOM. -47218

は1945年Boyt社製、海軍海兵隊装備品契約番号は47218であることを示します。

なお、今回私が入手した海軍海兵隊装備品契約番号43055は、その直後に「後期型」の構造でも製造されています。つまり同じ契約番号「43055」で円型フラップの陸軍一般型パターンのモノと、とんがりフラップの全ウェブ製のパターンのモノとの両方が製造されているということです。現物は未入手ですが、過去に海外のフォーラムで見たことがあります。

以上見て参りましたが、如何でしたでしょうか?

今回入手出来ました2つのパウチですが、2個セットで送料別でUS$50.00と程度相応か若干廉価でした。マガジンからの貰い錆が目立つ方はオークションに出品しようかと考えてます。

投稿にあたり下調べをしておりますと、海兵隊装備は奥が深いということを今回もあらためて思い知らされることとなりました。

海兵隊装備をコレクションされる方は他の研究者の方の成果を参照して下さい。私なぞは「寄り道」しかできません。財力的にも…。

それでは今回はこの辺で失礼いたします。また残暑厳しき折にお会いいたしましょう。さようなら。

当地大阪では日中は最高気温が33℃前後にはなるものの、一昨日前から急に朝晩涼しくなってます。熱帯夜にもならず、夜は網戸越しの風が涼しく、エアコン無しで快適に就寝できます。まあまた再び残暑が戻ってくるとは思いますが、しばし「昭和中~末期ごろの夏」を体感できると思います。

前回の投稿からまた少し時間が空いたのは仕事上の環境変化(いわゆる人事異動です)の余波で、まとまった時間が取れなかったからです。隔週日曜日の正午を投稿の定刻とするという自主目標を設定しております当ブログですが、色んな理由で投稿が遅くなるのはどうぞお許しください(タイトルに『徒然草』と入っていますから賢明なる皆様ならばご理解下さると思います...)。

さて今回お届けするのは、過去の投稿分への追補のようなものとなります。今般新たに入手したコレクション(recent aquisitionと言えば恰好良い?)を、過去に採り上げたモノと併せてご覧いただきます。

↓USMC(アメリカ海兵隊)がWWIIで採用したM1カービン用マガジン・パウチの「初期型」2個体です。

コレクター間での「初期型」とか「後期型」などの呼称については、「そのモノが何であるか、どういったモノであるか」を認識するための「俗称」であることに注意して用いれば問題はありませんが、いわゆる「初期型」・「後期型」のそれぞれに制式名称が与えられているモノについては、やはり単に「初期型」・「後期型」という俗称だけでなく、俗称と併せて制式名称を示す事が大切であると従来から思っているところであります。しかし今回採り上げますモノの「正式名称」については恥ずかしながら今のところほとんど把握しておりません。海兵隊装備(いわゆる『782 Gear』)については初学者も初学者。軍発行のマニュアル、公式なカタログ類を具に見たことがありません。本来私のコレクション対象は「米陸軍WWII一般歩兵装備品」ですので今回採り上げる海兵隊装備は「寄り道コレクション」に入ります。でも太平洋戦域での海兵隊装備にも若干の興味はありまして、「最低限一式」の装備品はコレクションできたらいいなとは思っております。このような事情を踏まえてご覧下さると幸甚です。

↓で、この2つのマガジン・パウチなのですが、「USMC用のM1カービン用15連マガジン・パウチ(初期型)」とここでは呼称することといたします。且つ、のち程触れますがM1911(A1)ピストル用7連マガジン用のマガジン・パウチとしても使われることもあるというシロモノです。外見や構造は、陸軍用の一般的なM1カービン用マガジン・ポケットと良く似ています。背面は大きなループ状になっていて、M1カービンのストックに通しても使える形状になっているのも陸軍用のポケットと同様です。

↓背面です。上述しましたように陸軍用のM1カービン用ポケットと同じくループ構造になっています。本来はM1936ピストル・ベルトをループに通してスナップ・ボタンで固定して使うようになっています。ただ、画像右側のモノにはそのスナップ・ボタンが見えますが、左側のモノにはありません。スナップがあるべき箇所辺りにある小さい穴はスナップがもげた跡でしょうか、それとも最初から設えられていなかったのか定かではありません。ひょっとしたら「初期型」の中でも「超初期型」にはスナップ・ボタンが無かったのでしょうか?分かりません。

左側のモノは縁のテープがOD#7 で、本体ダック(ズック)地はOD#9(サンド/タン色)のいわゆるトランジション物、右側のモノはOD#3です。

スタンプはどちらも

BOYT -44-

NOM.-43055

と、1944年Boyt社製、海軍海兵隊装備品契約番号は43055であることが分かります。

↓左側のモノ。上の方にも何かスタンプのようにも見えるものがありますがよく分かりません。

↓フラップのLift-the-Dotの拡大です。真鍮製。円いポッチはUnited Carr社製の印。

↓クリンチ・プレートにはメーカーを示すものは何もありません。

↓もう一方の右側のモノ。スタンプは左側のモノと同じです。こちらにはピストル・ベルトとの固定用スナップ(オス)があります。

↓拡大しましたが、メーカーを示すものはありません。

↓フラップのLift-the-Dotは真鍮製で、「KlikiT」と六光星と「PULL」でお馴染みのRau Fastener Company社製。

↓クリンチ・プレートにはメーカーを示すものは何もありません。

↓ここで陸軍用M1カービン用マガジン・パウチと並べて比較してみます。左が今見てきました海兵隊用、右が陸軍用。左の海兵隊用はフラップ、本体ともダック地ですが、右の陸軍用では本体は厚手のウェブ製です。また、左の海兵隊用の方が丈が長いですが、これは冒頭でも触れましたように、M1911(A1)ピストル(ガバメント)用マガジン・ポケットにも改変し得るためです。ポケットの下端から上に2cmほどのところでポケットを絞るように糸でステッチされていますが、これを切って解いてやるとM1911(A1)用のマガジンが収納できるようになります。一旦このステッチを切ってやると、M1カービン用のマガジンを収納すれば底まで落ちきってしまい、つまみ出すのに苦労することになります。

↓背面は本当に一瞥しただけでは区別がつかない程酷似しています。

↓マガジンを入れてフラップを開けた図。左の海兵隊用の方はマガジンの露出部分が小さく、つまみ出すのが若干大変かもしれません。Lift-the-Dotのスタッド(オス部品)はどちらのモノもポケット上部に横に渡らせたウェブ生地に設えられています。

↓過去記事(M1カービン15連マガジン用パウチあれこれ(Magazine pockets for M-1 Carbine))で採り上げた、USMC用M1カービン用「後期型」マガジン・ポケットです(画像中央)。M1911(A1)ピストル(ガバメント)用マガジン・ポケットにも改変し得るためのステッチがあるのは、上で見て来た「初期型」と同様です。全体がウェブ製になり、とんがりフラップとなって、今度はまるでM1923ガバメント用マガジン・ポケットのような外観となりました。

↓基本的な構造は同じで、マガジンがつまみ出し難そうなのも同様です。

↓背面です。この「後期型」には「U.S.M.C.」スタンプが追加されています。

その下のスタンプ

BOYT -45-

NOM. -47218

は1945年Boyt社製、海軍海兵隊装備品契約番号は47218であることを示します。

なお、今回私が入手した海軍海兵隊装備品契約番号43055は、その直後に「後期型」の構造でも製造されています。つまり同じ契約番号「43055」で円型フラップの陸軍一般型パターンのモノと、とんがりフラップの全ウェブ製のパターンのモノとの両方が製造されているということです。現物は未入手ですが、過去に海外のフォーラムで見たことがあります。

以上見て参りましたが、如何でしたでしょうか?

今回入手出来ました2つのパウチですが、2個セットで送料別でUS$50.00と程度相応か若干廉価でした。マガジンからの貰い錆が目立つ方はオークションに出品しようかと考えてます。

投稿にあたり下調べをしておりますと、海兵隊装備は奥が深いということを今回もあらためて思い知らされることとなりました。

海兵隊装備をコレクションされる方は他の研究者の方の成果を参照して下さい。私なぞは「寄り道」しかできません。財力的にも…。

それでは今回はこの辺で失礼いたします。また残暑厳しき折にお会いいたしましょう。さようなら。

タグ :782 gearUSMC magazine pocketM1カービン用マガジン・ポーチM1カービン用マガジン・ポケット海兵隊用M1カービン マガジンM1カービン マガジンNOM 43055NOM 47218海兵隊装備

2018年04月01日

トンプソン短機関銃用Kerrスリング(Thompson Kerr Sling)

皆さんこんにちは。

平年よりも全国的にかなり早く桜が開花しているとの事で、当地大阪もこの週末には既に満開の時期を迎え、花弁が風にハラハラと吹かれ始めています。近所の桜並木にも多くの見物客がいらしています。

さて、トンプソン絡みモノのネタばっかりで辟易とされておられる方が多いでしょうか?

取り敢えず今回で一旦トンプソン絡みモノネタは終わりますので、どうぞご勘弁ください。今回はスリングです。

トンプソン用のスリングとしては、いわゆるKerrスリングとM1923ウェブ・スリングが代表格になろうかと思います。KerrスリングはM1914スリングとも呼ばれ、WWⅡに入ってからはM3という名称でトンプソン用に制式化された比較的薄手のウェブ製のスリングです。一方のM1923ウェブ・スリングもKerrスリングと同様、一般的に革がスリング素材として良く用いられていた時代に、Kerrスリングよりもブ厚いウェブ素材を用いて、元来はM1903スプリングフィールド小銃用に制式化され、後にトンプソン用のスリングとしても用いられたモノですが、あまり製造されなかったのか現存例は多くなく、どちらかと言えばレア・アイテムになるかと思います。今回はレアでないKerrスリングの方についての徒然です。

↓この画像、もう見飽きましたか。今回はスリングに注目して下さい。

トンプソンに装着するスリングと言えば、私はM1923ウェブ・スリングよりも、このいわゆるKerrスリングを思い浮かべます。バット・ストックに繋がっている方の短いスリング部と、その末端のリングに、フォア・グリップに繋がってる長い方のスリング部とが連結して構成されます。

↓今ではもう見慣れましたが、最初にこの装着図を見たときは「これ、どうなってんの?」と思いました。行って戻ってまた行って...グルグル巡ってるのは何のため?という感じです。バックル無しで自在に長さを調節できるということが分かるのに数秒かかりました…。

↓フロント・スイベルにはスリングが一度通ってからスナップがまたやって来て留まります。

↓スナップの拡大。先ほど触れました「バックル不要」の意味から名付けられた「NOBUCKL」の商標と1914年7月21日特許取得済みとの刻印。材質は黄銅で亜鉛メッキ処理されているのではないかと思います。

↓スナップの裏側です。薄い板バネの部分にだけ黒く塗装がされたかのように見えます。スリング自体の色目はWWⅡになってから製造されたM3の初期のマスタード色ではなく、もっと淡い「バフ」に近いです。M3は、後期には他の装備品と同じようにOD色へと変更されました。

↓長い方のスリングの末端リング部。先ほどと同様の商標と刻印。若干圧が甘い部分があります。

↓裏側です。特記事項無しです。

↓短い方のスリング末端のリング部です。今見た長い方のスリングの末端リング部と全く同じ作りです。刻印に甘いところがあるのも瓜二つです。同じロットで製造されたということだと思います。

↓裏側も同様です。特記事項無しです...。

↓バット・ストックのスイベルに留められている短い方のスリング末端のスナップ。これもフォア・グリップのスイベルに留められている長い方のスリング末端のスナップと同じです。

↓「NOBUCKL」の商標と1914年7月21日特許取得済みとの刻印も同じです...。

「このスリング、どのようにして銃に装着するの?」というスレッドが周期的に銃関係のフォーラムで出て来ますが、画像をよく見れば分かりそうなものなのですけれども、いざ取り付けるとなると、やっぱりちょっと手こずる事もあります。

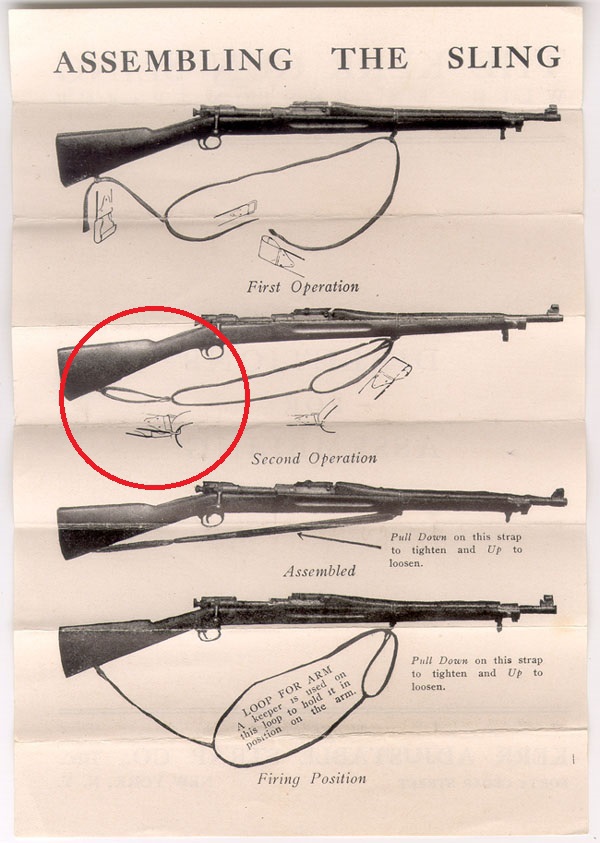

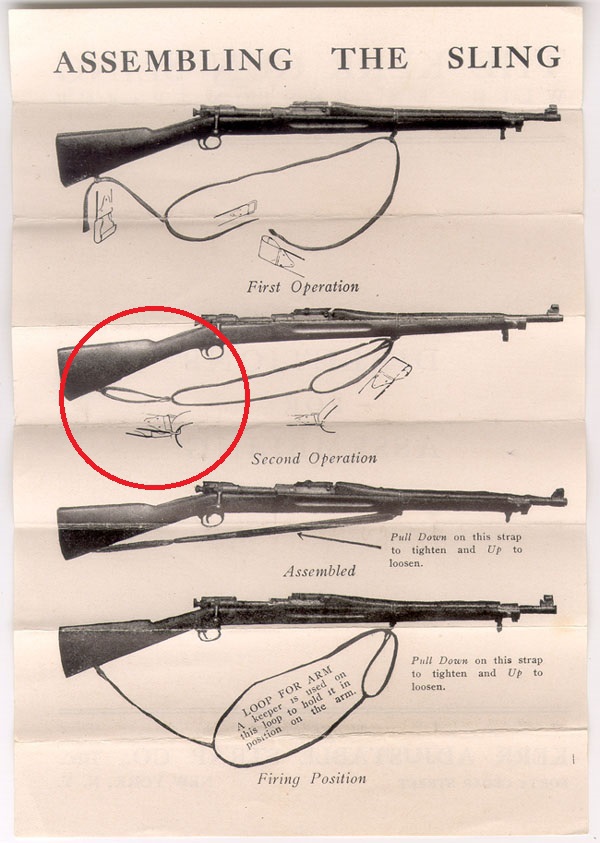

↓以下の画像はウェブ(U.S. Militaria ForumのKerr Sing Instructions)から引用したものを加工したものです。まず、M1903スプリングフィールド小銃へのスリングの取り付け方の説明図です。

注目すべきは、上から2つ目の「Second Operation」の図の、バット・ストックのスイベルに連結されている短い方のスリングです(赤丸部分)。

↓短い方のスリング末端のスナップをただ単にスイベルに留めるのではなく、スイベルを通過させて折り返してループを作って、スリングのもう一方の端に戻り、長い方のスリングに連結しているリング基部の金具に噛ませてあります。

↓ところが一方、こちらはM1917エンフィールド小銃への取り付け方の説明図です。すぐ上で↑見ましたのと同じように、短い方のスリングがループ状になってバット・ストックのスイベルに連結されています。

しかし、良ーく見て下さい。ここに挙げられているスリングは、今まで見てきましたKerrスリングと異なるところがあります。それは長い方のスリングにフリーのリングがある点です(赤丸部分)。上↑では短い方のスリングのスナップは、もう一方の端のリング基部の金具に噛ませてありましたが、こちらでは長い方のスリングにあるフリーのリングにスナップを留めてループが形成されています。

さらに、緑丸の部分にありますように、「前後のスイベル間の長さが短いM1903スプリングフィールド小銃やKrag小銃(筆者注:M1892小銃)に使う場合は、短い方のスリング(the short extension piece)は図のように取り付けよ」と説明されています。つまりスナップをリングに留めずに通過させて折り返し、バット・ストックのスイベルに連結させることにより、スリング全体が長すぎてダブつかないようにしなさいということです。長い方のスリングをフロント・スイベルに取り付けるのと同じ形になります。

このように、Kerrスリングと言っても、フリーのリングがあるモノと無いモノの2種類があったことが分かります。フリーのリングがあるタイプのKerrスリングが、WWⅡに入って新たにM3スリングとして採用された形になります。M3スリングにある「このリングは何のため?」と思えるフリーのリングのルーツはここにありました。短い方のスリングを、このリングを使って更に寸法を詰めて使えるようになっているのです。

↓そのM3スリングのレプリカです。フリーのリングがありまして、

↓このようにバット・ストックのスイベルを通過させてきたスナップを、このフリー・リングに留めてループを作れます。

さらに細かく言えばKerrスリングの中にも長さの異なるバリエーションがいくつかあったようです。全貌は掴めていませんが色んな資料を見ますと、実際に長さ違いバージョンが数多く認められます。

近時「NOBUCKL」の刻印がしっかり入っている精巧なレプリカが見られます。スリングに限らず、一昔前までは一見してレプリカ(悪意があればフェイク)とわかるモノが多かったですが、最近は再現の難しかった金具の形状やその表面処理・塗装、縫製がとても見事に蘇っていて、一見ではなかなか判別できない程の出来栄えのモノが数多く出てきています。実物かレプリカの吟味には相当の注意が必要です。

長く蒐集を続けているとある程度直感で「ん?これは...怪しい」と分かる部分もありますが、「ん~~?これは~~…...、ん~?」と考え込んでしまう程の精巧なモノは、製造業者の努力の賜物であり、リエナクト・コスプレには最適なのですが、それらを「本物」として販売しアブク銭を手にする手段にしている者も存在しますので、我々「コレクター」は鑑識能力を磨き続けねばなりませんね。

それでは今回はこの辺で失礼いたします。

平年よりも全国的にかなり早く桜が開花しているとの事で、当地大阪もこの週末には既に満開の時期を迎え、花弁が風にハラハラと吹かれ始めています。近所の桜並木にも多くの見物客がいらしています。

さて、トンプソン絡みモノのネタばっかりで辟易とされておられる方が多いでしょうか?

取り敢えず今回で一旦トンプソン絡みモノネタは終わりますので、どうぞご勘弁ください。今回はスリングです。

トンプソン用のスリングとしては、いわゆるKerrスリングとM1923ウェブ・スリングが代表格になろうかと思います。KerrスリングはM1914スリングとも呼ばれ、WWⅡに入ってからはM3という名称でトンプソン用に制式化された比較的薄手のウェブ製のスリングです。一方のM1923ウェブ・スリングもKerrスリングと同様、一般的に革がスリング素材として良く用いられていた時代に、Kerrスリングよりもブ厚いウェブ素材を用いて、元来はM1903スプリングフィールド小銃用に制式化され、後にトンプソン用のスリングとしても用いられたモノですが、あまり製造されなかったのか現存例は多くなく、どちらかと言えばレア・アイテムになるかと思います。今回はレアでないKerrスリングの方についての徒然です。

↓この画像、もう見飽きましたか。今回はスリングに注目して下さい。

トンプソンに装着するスリングと言えば、私はM1923ウェブ・スリングよりも、このいわゆるKerrスリングを思い浮かべます。バット・ストックに繋がっている方の短いスリング部と、その末端のリングに、フォア・グリップに繋がってる長い方のスリング部とが連結して構成されます。

↓今ではもう見慣れましたが、最初にこの装着図を見たときは「これ、どうなってんの?」と思いました。行って戻ってまた行って...グルグル巡ってるのは何のため?という感じです。バックル無しで自在に長さを調節できるということが分かるのに数秒かかりました…。

↓フロント・スイベルにはスリングが一度通ってからスナップがまたやって来て留まります。

↓スナップの拡大。先ほど触れました「バックル不要」の意味から名付けられた「NOBUCKL」の商標と1914年7月21日特許取得済みとの刻印。材質は黄銅で亜鉛メッキ処理されているのではないかと思います。

↓スナップの裏側です。薄い板バネの部分にだけ黒く塗装がされたかのように見えます。スリング自体の色目はWWⅡになってから製造されたM3の初期のマスタード色ではなく、もっと淡い「バフ」に近いです。M3は、後期には他の装備品と同じようにOD色へと変更されました。

↓長い方のスリングの末端リング部。先ほどと同様の商標と刻印。若干圧が甘い部分があります。

↓裏側です。特記事項無しです。

↓短い方のスリング末端のリング部です。今見た長い方のスリングの末端リング部と全く同じ作りです。刻印に甘いところがあるのも瓜二つです。同じロットで製造されたということだと思います。

↓裏側も同様です。特記事項無しです...。

↓バット・ストックのスイベルに留められている短い方のスリング末端のスナップ。これもフォア・グリップのスイベルに留められている長い方のスリング末端のスナップと同じです。

↓「NOBUCKL」の商標と1914年7月21日特許取得済みとの刻印も同じです...。

「このスリング、どのようにして銃に装着するの?」というスレッドが周期的に銃関係のフォーラムで出て来ますが、画像をよく見れば分かりそうなものなのですけれども、いざ取り付けるとなると、やっぱりちょっと手こずる事もあります。

↓以下の画像はウェブ(U.S. Militaria ForumのKerr Sing Instructions)から引用したものを加工したものです。まず、M1903スプリングフィールド小銃へのスリングの取り付け方の説明図です。

注目すべきは、上から2つ目の「Second Operation」の図の、バット・ストックのスイベルに連結されている短い方のスリングです(赤丸部分)。

↓短い方のスリング末端のスナップをただ単にスイベルに留めるのではなく、スイベルを通過させて折り返してループを作って、スリングのもう一方の端に戻り、長い方のスリングに連結しているリング基部の金具に噛ませてあります。

↓ところが一方、こちらはM1917エンフィールド小銃への取り付け方の説明図です。すぐ上で↑見ましたのと同じように、短い方のスリングがループ状になってバット・ストックのスイベルに連結されています。

しかし、良ーく見て下さい。ここに挙げられているスリングは、今まで見てきましたKerrスリングと異なるところがあります。それは長い方のスリングにフリーのリングがある点です(赤丸部分)。上↑では短い方のスリングのスナップは、もう一方の端のリング基部の金具に噛ませてありましたが、こちらでは長い方のスリングにあるフリーのリングにスナップを留めてループが形成されています。

さらに、緑丸の部分にありますように、「前後のスイベル間の長さが短いM1903スプリングフィールド小銃やKrag小銃(筆者注:M1892小銃)に使う場合は、短い方のスリング(the short extension piece)は図のように取り付けよ」と説明されています。つまりスナップをリングに留めずに通過させて折り返し、バット・ストックのスイベルに連結させることにより、スリング全体が長すぎてダブつかないようにしなさいということです。長い方のスリングをフロント・スイベルに取り付けるのと同じ形になります。

このように、Kerrスリングと言っても、フリーのリングがあるモノと無いモノの2種類があったことが分かります。フリーのリングがあるタイプのKerrスリングが、WWⅡに入って新たにM3スリングとして採用された形になります。M3スリングにある「このリングは何のため?」と思えるフリーのリングのルーツはここにありました。短い方のスリングを、このリングを使って更に寸法を詰めて使えるようになっているのです。

↓そのM3スリングのレプリカです。フリーのリングがありまして、

↓このようにバット・ストックのスイベルを通過させてきたスナップを、このフリー・リングに留めてループを作れます。

さらに細かく言えばKerrスリングの中にも長さの異なるバリエーションがいくつかあったようです。全貌は掴めていませんが色んな資料を見ますと、実際に長さ違いバージョンが数多く認められます。

近時「NOBUCKL」の刻印がしっかり入っている精巧なレプリカが見られます。スリングに限らず、一昔前までは一見してレプリカ(悪意があればフェイク)とわかるモノが多かったですが、最近は再現の難しかった金具の形状やその表面処理・塗装、縫製がとても見事に蘇っていて、一見ではなかなか判別できない程の出来栄えのモノが数多く出てきています。実物かレプリカの吟味には相当の注意が必要です。

長く蒐集を続けているとある程度直感で「ん?これは...怪しい」と分かる部分もありますが、「ん~~?これは~~…...、ん~?」と考え込んでしまう程の精巧なモノは、製造業者の努力の賜物であり、リエナクト・コスプレには最適なのですが、それらを「本物」として販売しアブク銭を手にする手段にしている者も存在しますので、我々「コレクター」は鑑識能力を磨き続けねばなりませんね。

それでは今回はこの辺で失礼いたします。

タグ :ThompsonM1928A1KerrスリングKerr singM1914 slingM1923 gun slingサンダース軍曹トンプソンスリングトンプソンM1A1トンプソン サブマシンガン

2018年02月11日

トンプソン短機関銃用20連マガジン・パウチ(Thompson 5-Cell 20rds Mag. Pouch)

みなさま、こんにちは。

立春の前も後も全国的にもの凄い寒波に見舞われまして、インフルの猛威に戦(おのの)き、ノロウイルスの流行にも厳重に注意しないといけませんが、いかがお過ごしでしょうか。

私は昨年末に負った重度の肉離れによる自立歩行不能状態に陥って気が滅入っておりましたが、漸く回復の兆しが見えて来まして気力が復活して参りました。

平昌冬季オリンピックがいよいよ開幕しました。しばらくはお祭りムードになるのでしょうが、閉幕後の政治的な動向が気にかかるところです。

さて隔週日曜日の正午に新規投稿をするという自主目標から傷病を言い訳に1週間遅れてお送りする今回の投稿ネタは、米軍がWWⅡ時に使用したトンプソン短機関銃用の20連マガジン・パウチ(Thompson 5-Cell 20rds. Magazine Pouch)です。

その前に、まずこのイラスト↓をご覧下さい。これは、もう30年ほども前、現在も発行されている「月刊コンバット・マガジン」の巻末に折り込まれていた、今は亡き川越のりと先生による「兵隊さんイラスト(?)」です。通算3年間くらいはシリーズ物のように続いていたでしょうか。ほとんどが米軍でそれ以外はドイツ国防軍陸軍兵士が1回だけ登場したと思います。WWⅠから最も新しいところではグレナダ侵攻までのいろんな時代の「一人の兵隊さん」の軍装を図説してありました。本誌から切り離して大事に取って置いていたモノが先日押入れの中の整理中に出て来ましたので、早速ラミネート・パウチしてこれ以上傷まないようにしてみました。

軍装品・ミリタリーに興味を持ち始め、毎月欠かさずコンバット・マガジンを購読しておりましたが、これらのイラストや菊月俊之先生と川越先生との名コンビによる「ミリタリー入門」等はミリタリー初心者の私にとって非常に参考になりました。その後私がコンバット・マガジンから離れてから数年経った後、川越先生が早くして亡くなられたのを知ったときはとても寂しく悲しく思ったものです。

ちょっと話が横道に逸れましたが懐かしくてつい寄り道してしまいました。

で、「次の投稿ネタ、何にしようかなぁ?」と思案していた最中のイラスト発見でしたので、一点ずつ眺めていましたら、思いついたのがトンプソン・サブマシンガン用の20連マガジンパウチ(ケース?ポケット?英文での制式名称は分かりません)です。イラスト中では「5-pockets case for 20-round magazines」とされています。(私は本投稿の英文タイトルとして「5-cell(5室) 20 rounds magazine pouch」としました。)

↓これです。

↓別のイラストの方にも出ていました。

↓ちなみに本題から外れますが、銃の方の「Thompson」の読みが、上のイラストでは「トンプソン」、このイラストでは「トムソン」となっています。発音・聞こえ方の問題ですからどっちでもいいと思います。

↓はい、すみません。やっと現物です。全体がいわゆるカーキ色のコットンウェブ製です。細かく言えば、ポケット部分はODシェード#9、フラップ部分がODシェード#3です。個々のポケットに個々のフラップが設えられています。

↓5個のポケットにトンプソン短機関銃用の20連マガジンを一本ずつ収納できます。フラップの留め具はお馴染みのlift-the-dotです。どのフラップの内側にもマガジンからの薄い錆が付着してしまっているのが見られます。因みにこの個体は10年ほど前アメリカのミリタリーショップで20連マガジン5本込みで〇〇ドル!として売られていたモノを、「マガジンは税関で物言いが付くので、マガジン抜きで売って下さい」とお願いして購入したモノです。

lift-the-dotのオス(stud)はポケット部分に直接取り付けると開け閉めを繰り返すうちにウェブがオス部品に引っ張られて破れてしまうので、ポケット5つを横断して亘らせた土台ウェブ・テープの上に配されています。

↓裏側です。横幅一杯ではなく左右両側とも4cmほど幅を詰めて大型のベルトループが設えられています。ピストルベルトに通して使用します。「U.S.」スタンプが裏面に施されています。なぜ裏側なのか理由は分かりません。

↓ベルトループを横から見ます。ループと一言で言ってますが、このように大小2つのループがあります。

↓これでもっとよくお分かりいただけると思います。小さい方のループが本来のベルトループです。

↓ループの内側にメーカー・スタンプがあります。スタンプがある部分のウェブがこの画像では薄いOD色に見えますが、実際はこれほど緑色じみてはいません。ほかの部分より若干緑色の要素が強いかなと思う程度で、いわゆる「カーキ色」であるところのODシェード#3です。この部分以外の「カーキ色」はODシェード#9です。

↓近づいてフラッシュを焚いて撮影しました。

↓ループの反対側からも覗いてみました。「AMERICAN LEATHER PRODUCTS CORP.」、「1942」とあります。

↓フラップの留め具の拡大。「STAR✡PULL」はRAW FASTENER CO.のモノです。(←本当は✡ではなく六光星です。)

↓lift-the-dotのメス部品の裏側。刻印が薄くて(浅くて)且つ光線の当たり具合が悪くて読み取りにくくなっていますが、縁に沿って「RAW FASTENER CO.」「PROVIDENCE R.I.」と、RAW FASTENER社の名と所在地・ロードアイランド州プロヴィデンスと表示してあるのがお分かりいただけますか?(左側の縁に上から「PROVIDENCE R.I.」とあるのが何とか見えます。)

↓lift-the-dotのオスの設えられている「土台ウェブ・テープ」のクローズ・アップです。テープの左端の縦の黒い線、これは米軍の布製装備品全般に見られる「縫製指標」です。製造工場で部材をどの位置でどのように縫い合わせるか等を職工さんに分かりやすくするための目印として付けられるものです。出来上がった時には本来は見えなくていいものですが、このように若干見えることがあります。

↓土台ウェブ・テープの真ん中ほどの部分にもポケットへの縫付けの位置を示す黒線が認められます。

↓画像中央のポケット間の部分にも。

この「縫製指標」の有無は米軍の布製装備品のいわゆる「レプリカ(悪意があれば『フェイク』)」か否かを判断する上での一助になると思います。製造者名、製造年を適当にでっち上げ、あるいは当時本当に製造していたメーカー名のスタンプがレプリカ品に施されているのを近時よく見ますが、この「縫製指標」をも真似しているレプリカ品は、まだ私は見ていません。レプリカ品の縫製のために、こんな指標をわざわざコストと手間を掛けて付ける業者はまだ無いということでしょう。

今回のマガジン・パウチも、色んな業者が品質の高低を問わずレプリカ品として製造していますが、実際のWWⅡ時の製造者スタンプを真似ていても、こういう「縫製指標」を付けているのを見たことはありません。

(2017年4月21日以下赤字部分を加筆します。)見付けました!米国のレプリカ製造販売業者である「AT THE FRONT」のモノは、本物を製造するのと同じ要領でこれを使ってレプリカを作っています。久々に同社のHPを訪ね、M1923カートリッジ・ベルトの項を見ていて発見しました。同社のレプリカ品の品質は他のレプリカ品製造・販売業者のモノよりも再現度が高いのは従来から良く知られているところですが、こういうことにも手を抜かない事が高品質なレプリカ品を製造できている理由の一つになっているのでしょうね。

またレプリカ品でなく実物の話としてですが、WWⅡ中アメリカがソ連に対してLend-Lease法により多くの物資を貸与・供与していました。その中に今回の20連マガジン・パウチも当然含まれています。

ソ連向けの布製装備品には「U.S.」スタンプ表示はされずに貸与・供与されましたが、ここ10年ほどの間でしょうか「U.S.」スタンプの無いこれらソ連向けの実物貸与布製装備品に、そのままでは「レプリカ品」「まがい物」と思われて安く買われては困るとばかりに軍装品店やサープラス業者が自前で「U.S.」スタンプを押印して「米軍使用品」として市場に流通させているモノが非常に多く見られます。スタンプなど無くても十分その歴史的価値があるのに、そのままではコレクターにあまり見向きされず安くしか売れないからという理由でそうするのでしょうが、嘆かわしいことです。その場合の「U.S.」スタンプですが、本個体のように背面に施されるパターンのほか、表側の中央のポケットのフラップに横幅ギリギリの幅で施されるパターンなど、本当によく頑張って実物とソックリに似せて来ています。スタンプのインクの質や書体まで具(つぶさ)に確認しなければなりません。しかしながら、細かい部分を見ればまだまだ容易に真贋判定できるモノが多く、騙されない自信はあります。

ただ、もしも上述のAT THE FRONTさんが「その気」になって、実在メーカーのスタンプを施した上で少々ウェザリングを加えれば、ちょっと危ないです。用いているウェブ素材、金具とその仕上げ、スタンプの書体と縫製パターンの、いずれもAT THE FRONTさんは群を抜いています。あとは実在メーカーのスタンプにさえすれば「本物」が出来上がるほどのクオリティです。

最後にもう一度川越のりと先生で思い出したモノ。「ビビビのドイツ兵」は今どうしてるんでしょうか。「ノスタルジックゾーン」も少し年代間ギャップはありましたけど面白かったなぁ。「サンダース軍曹着せ替え人形セット」もコピーして作って遊びましたよ。お分かりになる方はどれほどいらっしゃいますでしょうか…。

それではまた次回お会いしましょう。さようなら。

立春の前も後も全国的にもの凄い寒波に見舞われまして、インフルの猛威に戦(おのの)き、ノロウイルスの流行にも厳重に注意しないといけませんが、いかがお過ごしでしょうか。

私は昨年末に負った重度の肉離れによる自立歩行不能状態に陥って気が滅入っておりましたが、漸く回復の兆しが見えて来まして気力が復活して参りました。

平昌冬季オリンピックがいよいよ開幕しました。しばらくはお祭りムードになるのでしょうが、閉幕後の政治的な動向が気にかかるところです。

さて隔週日曜日の正午に新規投稿をするという自主目標から傷病を言い訳に1週間遅れてお送りする今回の投稿ネタは、米軍がWWⅡ時に使用したトンプソン短機関銃用の20連マガジン・パウチ(Thompson 5-Cell 20rds. Magazine Pouch)です。

その前に、まずこのイラスト↓をご覧下さい。これは、もう30年ほども前、現在も発行されている「月刊コンバット・マガジン」の巻末に折り込まれていた、今は亡き川越のりと先生による「兵隊さんイラスト(?)」です。通算3年間くらいはシリーズ物のように続いていたでしょうか。ほとんどが米軍でそれ以外はドイツ国防軍陸軍兵士が1回だけ登場したと思います。WWⅠから最も新しいところではグレナダ侵攻までのいろんな時代の「一人の兵隊さん」の軍装を図説してありました。本誌から切り離して大事に取って置いていたモノが先日押入れの中の整理中に出て来ましたので、早速ラミネート・パウチしてこれ以上傷まないようにしてみました。

軍装品・ミリタリーに興味を持ち始め、毎月欠かさずコンバット・マガジンを購読しておりましたが、これらのイラストや菊月俊之先生と川越先生との名コンビによる「ミリタリー入門」等はミリタリー初心者の私にとって非常に参考になりました。その後私がコンバット・マガジンから離れてから数年経った後、川越先生が早くして亡くなられたのを知ったときはとても寂しく悲しく思ったものです。

ちょっと話が横道に逸れましたが懐かしくてつい寄り道してしまいました。

で、「次の投稿ネタ、何にしようかなぁ?」と思案していた最中のイラスト発見でしたので、一点ずつ眺めていましたら、思いついたのがトンプソン・サブマシンガン用の20連マガジンパウチ(ケース?ポケット?英文での制式名称は分かりません)です。イラスト中では「5-pockets case for 20-round magazines」とされています。(私は本投稿の英文タイトルとして「5-cell(5室) 20 rounds magazine pouch」としました。)

↓これです。

↓別のイラストの方にも出ていました。

↓ちなみに本題から外れますが、銃の方の「Thompson」の読みが、上のイラストでは「トンプソン」、このイラストでは「トムソン」となっています。発音・聞こえ方の問題ですからどっちでもいいと思います。

↓はい、すみません。やっと現物です。全体がいわゆるカーキ色のコットンウェブ製です。細かく言えば、ポケット部分はODシェード#9、フラップ部分がODシェード#3です。個々のポケットに個々のフラップが設えられています。

↓5個のポケットにトンプソン短機関銃用の20連マガジンを一本ずつ収納できます。フラップの留め具はお馴染みのlift-the-dotです。どのフラップの内側にもマガジンからの薄い錆が付着してしまっているのが見られます。因みにこの個体は10年ほど前アメリカのミリタリーショップで20連マガジン5本込みで〇〇ドル!として売られていたモノを、「マガジンは税関で物言いが付くので、マガジン抜きで売って下さい」とお願いして購入したモノです。

lift-the-dotのオス(stud)はポケット部分に直接取り付けると開け閉めを繰り返すうちにウェブがオス部品に引っ張られて破れてしまうので、ポケット5つを横断して亘らせた土台ウェブ・テープの上に配されています。

↓裏側です。横幅一杯ではなく左右両側とも4cmほど幅を詰めて大型のベルトループが設えられています。ピストルベルトに通して使用します。「U.S.」スタンプが裏面に施されています。なぜ裏側なのか理由は分かりません。

↓ベルトループを横から見ます。ループと一言で言ってますが、このように大小2つのループがあります。

↓これでもっとよくお分かりいただけると思います。小さい方のループが本来のベルトループです。

↓ループの内側にメーカー・スタンプがあります。スタンプがある部分のウェブがこの画像では薄いOD色に見えますが、実際はこれほど緑色じみてはいません。ほかの部分より若干緑色の要素が強いかなと思う程度で、いわゆる「カーキ色」であるところのODシェード#3です。この部分以外の「カーキ色」はODシェード#9です。

↓近づいてフラッシュを焚いて撮影しました。

↓ループの反対側からも覗いてみました。「AMERICAN LEATHER PRODUCTS CORP.」、「1942」とあります。

↓フラップの留め具の拡大。「STAR✡PULL」はRAW FASTENER CO.のモノです。(←本当は✡ではなく六光星です。)

↓lift-the-dotのメス部品の裏側。刻印が薄くて(浅くて)且つ光線の当たり具合が悪くて読み取りにくくなっていますが、縁に沿って「RAW FASTENER CO.」「PROVIDENCE R.I.」と、RAW FASTENER社の名と所在地・ロードアイランド州プロヴィデンスと表示してあるのがお分かりいただけますか?(左側の縁に上から「PROVIDENCE R.I.」とあるのが何とか見えます。)

↓lift-the-dotのオスの設えられている「土台ウェブ・テープ」のクローズ・アップです。テープの左端の縦の黒い線、これは米軍の布製装備品全般に見られる「縫製指標」です。製造工場で部材をどの位置でどのように縫い合わせるか等を職工さんに分かりやすくするための目印として付けられるものです。出来上がった時には本来は見えなくていいものですが、このように若干見えることがあります。

↓土台ウェブ・テープの真ん中ほどの部分にもポケットへの縫付けの位置を示す黒線が認められます。

↓画像中央のポケット間の部分にも。

この「縫製指標」の有無は米軍の布製装備品のいわゆる「レプリカ(悪意があれば『フェイク』)」か否かを判断する上での一助になると思います。製造者名、製造年を適当にでっち上げ、あるいは当時本当に製造していたメーカー名のスタンプがレプリカ品に施されているのを近時よく見ますが、この「縫製指標」をも真似しているレプリカ品は、まだ私は見ていません。レプリカ品の縫製のために、こんな指標をわざわざコストと手間を掛けて付ける業者はまだ無いということでしょう。

今回のマガジン・パウチも、色んな業者が品質の高低を問わずレプリカ品として製造していますが、実際のWWⅡ時の製造者スタンプを真似ていても、こういう「縫製指標」を付けているのを見たことはありません。

(2017年4月21日以下赤字部分を加筆します。)見付けました!米国のレプリカ製造販売業者である「AT THE FRONT」のモノは、本物を製造するのと同じ要領でこれを使ってレプリカを作っています。久々に同社のHPを訪ね、M1923カートリッジ・ベルトの項を見ていて発見しました。同社のレプリカ品の品質は他のレプリカ品製造・販売業者のモノよりも再現度が高いのは従来から良く知られているところですが、こういうことにも手を抜かない事が高品質なレプリカ品を製造できている理由の一つになっているのでしょうね。

またレプリカ品でなく実物の話としてですが、WWⅡ中アメリカがソ連に対してLend-Lease法により多くの物資を貸与・供与していました。その中に今回の20連マガジン・パウチも当然含まれています。

ソ連向けの布製装備品には「U.S.」スタンプ表示はされずに貸与・供与されましたが、ここ10年ほどの間でしょうか「U.S.」スタンプの無いこれらソ連向けの実物貸与布製装備品に、そのままでは「レプリカ品」「まがい物」と思われて安く買われては困るとばかりに軍装品店やサープラス業者が自前で「U.S.」スタンプを押印して「米軍使用品」として市場に流通させているモノが非常に多く見られます。スタンプなど無くても十分その歴史的価値があるのに、そのままではコレクターにあまり見向きされず安くしか売れないからという理由でそうするのでしょうが、嘆かわしいことです。その場合の「U.S.」スタンプですが、本個体のように背面に施されるパターンのほか、表側の中央のポケットのフラップに横幅ギリギリの幅で施されるパターンなど、本当によく頑張って実物とソックリに似せて来ています。スタンプのインクの質や書体まで具(つぶさ)に確認しなければなりません。しかしながら、細かい部分を見ればまだまだ容易に真贋判定できるモノが多く、騙されない自信はあります。

ただ、もしも上述のAT THE FRONTさんが「その気」になって、実在メーカーのスタンプを施した上で少々ウェザリングを加えれば、ちょっと危ないです。用いているウェブ素材、金具とその仕上げ、スタンプの書体と縫製パターンの、いずれもAT THE FRONTさんは群を抜いています。あとは実在メーカーのスタンプにさえすれば「本物」が出来上がるほどのクオリティです。

最後にもう一度川越のりと先生で思い出したモノ。「ビビビのドイツ兵」は今どうしてるんでしょうか。「ノスタルジックゾーン」も少し年代間ギャップはありましたけど面白かったなぁ。「サンダース軍曹着せ替え人形セット」もコピーして作って遊びましたよ。お分かりになる方はどれほどいらっしゃいますでしょうか…。

それではまた次回お会いしましょう。さようなら。

2017年08月27日

M13 ガン・カバー(Cover, Gun, M13)

こんにちは。

近所の公園ではシャンシャンシャンシャンシャンシャンに代わってホーシツクツクツクツクツク・ホーシツクツクツクツクツク・ホーシツクツクツクツクツクが頑張っています。ということは、お子さんの宿題の手伝いに御父母様が奔走している時期になったということか…と思いきや、近頃は夏休みは8月の月末一週間前には終わり、2学期が始まるんですね。大阪だけかな?

8月一杯は夏休みで、最後の2日間は残してた宿題を必死にやってた(あがいてた)思い出があるのですが…。2学期が8月の途中から始まる…?何か違和感を感じます。

さて、前回水冷式のM1917(M1917A1)ブローニング30口径機関銃用のM7マシンガン・カバーをご紹介しましたが、今回はそのM1917(A1)に代わるべく、空冷式で設計しなおされ新たに造られたM1919A4ブローニング30口径機関銃用のカバー、M13ガン・カバーのご紹介です。

前回記事のM1917(A1)用のM7マシンガン・カバーと同じく、ピントルの付いた銃本体を三脚から下ろした状態でカバーするものです。まあ、三脚に銃を載せたままの状態でこのカバーを掛ける事もあったでしょうが、仕様はピントル付き本体をグルッと包み込むものとなっています。

まずそのM1919A4機関銃について。

↓これがM1919A4です(Modern Firearms & Ammunition (http://modernfirearms.net/index-e.html)より画像引用)。重たく嵩張る水冷ジャケットを廃して軽量化されただけでなく、その水を確保・維持するという課題も無くなりました。通常は画像の様に三脚・M2トライポッド(←過去記事に飛びます)に載せて運用します。

↑右側面。

↑左側面。画像では弾薬が金属リンクで連結されていますが、布製の給弾ベルトも使えます。

↓これはロック・アイランド造兵廠の図面から。

M1919A4機関銃について、より詳しくはこちら(←Wikipediaが開きます)をご覧下さい。ここで私がしたり顔でご説明するには及びません。

↓まず全容です。銃を収納した姿での右側面です。カバー本体はodシェード#3のダック(ズック)製、縁取りテープはシェード#7。銃身が収納される部分は既に筒状になっていて、それより後ろのレシーバーを覆う部分は3つのLift-the-Dotでくるんで留めるという裁断・造りになってます。

↓後ろ半分。右下の茶革のカップはピントルを収める部分です。

↓ピントル収納カップ。ピントルの形状に合わせて立体的に造られています。WWⅡ後、朝鮮戦争の頃には製造工程簡略化のため、革を2枚合わせにした封筒型のペラペラ構造に替わります。

↓名称「COVER, GUN M13」とFederal Catalog ナンバー「24-C-1412-20」のスタンプ。

↓銃身先端部分です。「布を革で補強」ではなく、「革部品」となっています。

↓左側面です。前回記事のM7マシンガン・カバーはこちら側でカバーを留めていましたが、このM13では右側面で留める構造です。何か理由はあるのでしょうか?

↓銃身収納部分に天地逆さにスタンプがあります。

↓読みやすいようにひっくり返しました。「FUNGUS PROOFED TYPE I」「SCHMACHT & KALE - 1945」。防カビ処理済みであることを示す表示スタンプと、実施業者名、実施年です。

↓グリップ部分の拡大です。グリップ背面から下方に伸びたカバーの舌状部分をグリップとトリガーとの間に托し込んでLift-the-Dotで留めるようになってます。

↓グリップ背面が当たる部分にカバーの製造者・製造年のスタンプ。「BRESLEE MFG. CO.」「1944」。

↓レシーバー右側面のボルト・ハンドルは、このM13カバーでは外側には出さずに覆ってしまう構造です。雨水・砂塵を完全に防げます。M7マシンガン・カバーではカバーの外にボルト・ハンドルを出すスリットのある構造になっていました。

↓カバー内側、フロント・サイトが触れる部分は革の補強が当てられています。

↓そのすぐ下側のピントル収納部。

↓銃を抜き取りました。

↓天地をひっくり返して後ろ半分。こちらには特に革の補強などはありません。

以上縷々見て参りました。odシェード#7のモノ、ゴム引き布製のモノ等時代が下るにつれて幾つものバージョン違いがあります。

M1919A4機関銃はヴェトナム戦争中まで使用されましたが、その頃までこのカバーはバージョンを改めながら使用され続けました。

また、私のコレクションにはありませんが、三脚に載せたままの状態でカバーするタイプのモノも派生して生まれています。

銃器に関するモノは、「実銃は持てないので、せめてアクセサリーくらいは…」という想いからコレクションしてきておりますが、今回のM13と前回のM7は、さすがにコレクションしようかどうか、売りに出されているのを見ても迷いました。何しろ当時は未だM1917(A1)機関銃やM1919A4機関銃はトイガン化されておらず、不稼働(無可動)実銃などの入手は夢のまた夢でしたから、それら用のアクセサリーなどは手に入れても楽しみようが無かったからです。

しかし、いつの日か不稼働(無可動)実銃、或いはモデルガンなどトイガンの形でM1917A1やM1919A4が手に入ったときに楽しめるではないか!その時に入手不能になっていたら後悔するではないか?!という考えから、やっぱりコレクションしておこう!と、入手しました…。

現在不稼働(無可動)のM1919A1を持つことができていますが、普段このカバーを直接掛けたりはしていません。一度掛けたままにしてしまったことがありまして、その際銃が少し錆び、その錆が移ってしまったのです。それ以降は銃本体にオイルを吹いて、さらにプチプチでくるんだ上でこのカバーで包んでいます。

このM13ガン・カバー、現在eBayやミリタリーショップで程度の差こそあれ$30位から$70位で出ているようです。中には「何でこんな?」と思わせるような価格設定になっているケースも目にしますが、平均的な価格で見た場合比較的入手はし易いと思います。

私が入手したのは7、8年前だったと思いますが、$60位だったと思います。上で触れましたように幾つかバージョン違いのモノが売りに出ていましたが、やはりWWⅡ時の製造で、カーキ色(odシェード#3)という条件を満たしていたのがこれでした。odシェード#7のモノも…とも思いましたが、これ一つで十分だと考え、現在もまだ入手していません。まだ入手しようと思えば比較的容易だからです。

それでは今回はこの辺で失礼します。

近所の公園ではシャンシャンシャンシャンシャンシャンに代わってホーシツクツクツクツクツク・ホーシツクツクツクツクツク・ホーシツクツクツクツクツクが頑張っています。ということは、お子さんの宿題の手伝いに御父母様が奔走している時期になったということか…と思いきや、近頃は夏休みは8月の月末一週間前には終わり、2学期が始まるんですね。大阪だけかな?

8月一杯は夏休みで、最後の2日間は残してた宿題を必死にやってた(あがいてた)思い出があるのですが…。2学期が8月の途中から始まる…?何か違和感を感じます。

さて、前回水冷式のM1917(M1917A1)ブローニング30口径機関銃用のM7マシンガン・カバーをご紹介しましたが、今回はそのM1917(A1)に代わるべく、空冷式で設計しなおされ新たに造られたM1919A4ブローニング30口径機関銃用のカバー、M13ガン・カバーのご紹介です。

前回記事のM1917(A1)用のM7マシンガン・カバーと同じく、ピントルの付いた銃本体を三脚から下ろした状態でカバーするものです。まあ、三脚に銃を載せたままの状態でこのカバーを掛ける事もあったでしょうが、仕様はピントル付き本体をグルッと包み込むものとなっています。

まずそのM1919A4機関銃について。

↓これがM1919A4です(Modern Firearms & Ammunition (http://modernfirearms.net/index-e.html)より画像引用)。重たく嵩張る水冷ジャケットを廃して軽量化されただけでなく、その水を確保・維持するという課題も無くなりました。通常は画像の様に三脚・M2トライポッド(←過去記事に飛びます)に載せて運用します。

↑右側面。

↑左側面。画像では弾薬が金属リンクで連結されていますが、布製の給弾ベルトも使えます。

↓これはロック・アイランド造兵廠の図面から。

M1919A4機関銃について、より詳しくはこちら(←Wikipediaが開きます)をご覧下さい。ここで私がしたり顔でご説明するには及びません。

↓まず全容です。銃を収納した姿での右側面です。カバー本体はodシェード#3のダック(ズック)製、縁取りテープはシェード#7。銃身が収納される部分は既に筒状になっていて、それより後ろのレシーバーを覆う部分は3つのLift-the-Dotでくるんで留めるという裁断・造りになってます。

↓後ろ半分。右下の茶革のカップはピントルを収める部分です。

↓ピントル収納カップ。ピントルの形状に合わせて立体的に造られています。WWⅡ後、朝鮮戦争の頃には製造工程簡略化のため、革を2枚合わせにした封筒型のペラペラ構造に替わります。

↓名称「COVER, GUN M13」とFederal Catalog ナンバー「24-C-1412-20」のスタンプ。

↓銃身先端部分です。「布を革で補強」ではなく、「革部品」となっています。

↓左側面です。前回記事のM7マシンガン・カバーはこちら側でカバーを留めていましたが、このM13では右側面で留める構造です。何か理由はあるのでしょうか?

↓銃身収納部分に天地逆さにスタンプがあります。

↓読みやすいようにひっくり返しました。「FUNGUS PROOFED TYPE I」「SCHMACHT & KALE - 1945」。防カビ処理済みであることを示す表示スタンプと、実施業者名、実施年です。

↓グリップ部分の拡大です。グリップ背面から下方に伸びたカバーの舌状部分をグリップとトリガーとの間に托し込んでLift-the-Dotで留めるようになってます。

↓グリップ背面が当たる部分にカバーの製造者・製造年のスタンプ。「BRESLEE MFG. CO.」「1944」。

↓レシーバー右側面のボルト・ハンドルは、このM13カバーでは外側には出さずに覆ってしまう構造です。雨水・砂塵を完全に防げます。M7マシンガン・カバーではカバーの外にボルト・ハンドルを出すスリットのある構造になっていました。

↓カバー内側、フロント・サイトが触れる部分は革の補強が当てられています。

↓そのすぐ下側のピントル収納部。

↓銃を抜き取りました。

↓天地をひっくり返して後ろ半分。こちらには特に革の補強などはありません。

以上縷々見て参りました。odシェード#7のモノ、ゴム引き布製のモノ等時代が下るにつれて幾つものバージョン違いがあります。

M1919A4機関銃はヴェトナム戦争中まで使用されましたが、その頃までこのカバーはバージョンを改めながら使用され続けました。

また、私のコレクションにはありませんが、三脚に載せたままの状態でカバーするタイプのモノも派生して生まれています。

銃器に関するモノは、「実銃は持てないので、せめてアクセサリーくらいは…」という想いからコレクションしてきておりますが、今回のM13と前回のM7は、さすがにコレクションしようかどうか、売りに出されているのを見ても迷いました。何しろ当時は未だM1917(A1)機関銃やM1919A4機関銃はトイガン化されておらず、不稼働(無可動)実銃などの入手は夢のまた夢でしたから、それら用のアクセサリーなどは手に入れても楽しみようが無かったからです。

しかし、いつの日か不稼働(無可動)実銃、或いはモデルガンなどトイガンの形でM1917A1やM1919A4が手に入ったときに楽しめるではないか!その時に入手不能になっていたら後悔するではないか?!という考えから、やっぱりコレクションしておこう!と、入手しました…。

現在不稼働(無可動)のM1919A1を持つことができていますが、普段このカバーを直接掛けたりはしていません。一度掛けたままにしてしまったことがありまして、その際銃が少し錆び、その錆が移ってしまったのです。それ以降は銃本体にオイルを吹いて、さらにプチプチでくるんだ上でこのカバーで包んでいます。

このM13ガン・カバー、現在eBayやミリタリーショップで程度の差こそあれ$30位から$70位で出ているようです。中には「何でこんな?」と思わせるような価格設定になっているケースも目にしますが、平均的な価格で見た場合比較的入手はし易いと思います。

私が入手したのは7、8年前だったと思いますが、$60位だったと思います。上で触れましたように幾つかバージョン違いのモノが売りに出ていましたが、やはりWWⅡ時の製造で、カーキ色(odシェード#3)という条件を満たしていたのがこれでした。odシェード#7のモノも…とも思いましたが、これ一つで十分だと考え、現在もまだ入手していません。まだ入手しようと思えば比較的容易だからです。

それでは今回はこの辺で失礼します。

タグ :M13 ガン・カバーM13 Gun CoverCoverGunM13M1919A4 Cal..30 Browning Machine gunブローニング30口径機関銃M1919A4M1919A4ブローニング機関銃ブローニング

2017年08月13日

M7 マシンガン・カバー(Cover, Machine gun, M7)

おはようございます。

当地大阪では今朝方は比較的気温が低かったせいかシャンシャンシャンシャンシャンシャン…の大合唱が始まるのは7時を過ぎてからでした。いつもなら午前5時過ぎにはもう大合唱が始まっているのですが。

今年もすぐ近所の児童公園からの大合唱が連日続いています。思いっきり鳴いてその短い一生を全うして欲しいです。何年か前からは「うるさい」とは思わず、一生懸命鳴いて欲しいと思うようになりました。

今回を含め直近4本の投稿は、平均すると隔週刊ペースに戻ってきました。このままペースを維持できるでしょうか?

今回はコレクションなさっておられる方があまり多くなさそうな、WWⅡUS陸軍歩兵モノのコレクションとしては恐らくちょっと(かなり?)マイナーで人気も無なさそうなモノのご紹介です。

↓これはM1917A1 cal..30 Browning Machine gunです。この無可動実銃をコレクションしたのではありません。この機関銃の本体を揺架から取り外して運搬する際に使われた「M7 マシンガン・カバー(Cover, Machine gun, M7)」が今回ご紹介するモノです。

↓これはロック・アイランド造兵廠の図面でのM1917A1です。図中に「重さ 38ポンド(17.2kg)(水無しで31.6ポンド(14.3kg))」とあります。重たいですねー。

↓こちらは軍発行のマニュアルから。M1917(上)およびM1917A1(下)。M1917はWWI休戦の僅か2か月程前の頃に投入が開始され、その後ボトム・プレートやリア・サイト等の改良・変更を経てM1917A1が生まれました。WWⅡでは当初から、のち朝鮮戦争、一部はヴェトナム戦まで使用されました。これらM1917およびM1917A1 cal..30 Browning Machine gunについての詳解はここでは致しません。詳しくお知りになりたい方はこちら(←Wikipediaが開きます)をどうぞ。

↓Wikipediaから。ウォーター・ジャケットにキャリング・ハンドルが付いたのはWWⅡに入ってからです。揺架に嵌めるピントルが付いています。

↓はい、すみません。やっと今回のネタ、M7 マシンガン・カバー(Cover, Machine gun, M7)の登場です。右側面です。上の画像の銃の向きとカバーの向きを合わせています。

画像の左方が握把(グリップ)側、右方がウォータージャケット側です。下にピョコっと突き出ている革製のカップにピントルが収まるようにして機関銃本体を収納します。その左上の円い革の真ん中には銃のボルト・ハンドルを外側に出すためのスリットが切られています。ほか、要所要所が革で補強されています。中に銃があるかの様にカバーをなるべく立体的に膨らませて撮影しています。色目は所謂「od シェード #3」です。#7のモノはまだ目にしたことがありません。

↓ペタンコにした状態です。右側面から上面です。上面前後にスリングを取り付けるためのDリンクがあります。右方ウォーター・ジャケットが収まる部分の先っちょ半分は筒状に縫製されていて、そこから後ろは開いています。左方末端は丁度握把(グリップ)が収まる部分ですが、Lift-the-Dotが一つ使われていて銃をくるむ様になっています。

↓反対側、左側面です。画像左側がウォーター・ジャケット側です。こちらの側面で銃をくるむ様にしてカバーして前後2本のストラップとバックルを使って固定します。上面にスリングを取り付けてみました。

↓左側面から下面です。左端の大きく円い革部分に銃のウォーター・ジャケットの先端が収まります。ピントル収納カップのすぐ銃口側に大きい革部分のそのまた上から細い革が当てられていますが、これはまたあとでカバー内側のご説明のところで詳解します。

↓銃を収めたつもりの状態の上面です。向こうが銃口方向、手前がグリップ方向です。前後にあるDリンクにスリングを連結して肩に掛けることができます。手前のグリップが収まる部分はこのようにLift-the-Dotでカバーを留めるようになっています。銃上面のリア・サイトから前方のウォーター・ジャケットの中ほどまで革で補強されています

↓前後方向は同じまま、裏返しにしました。ピントル収納部分の革カップが目立ちます。

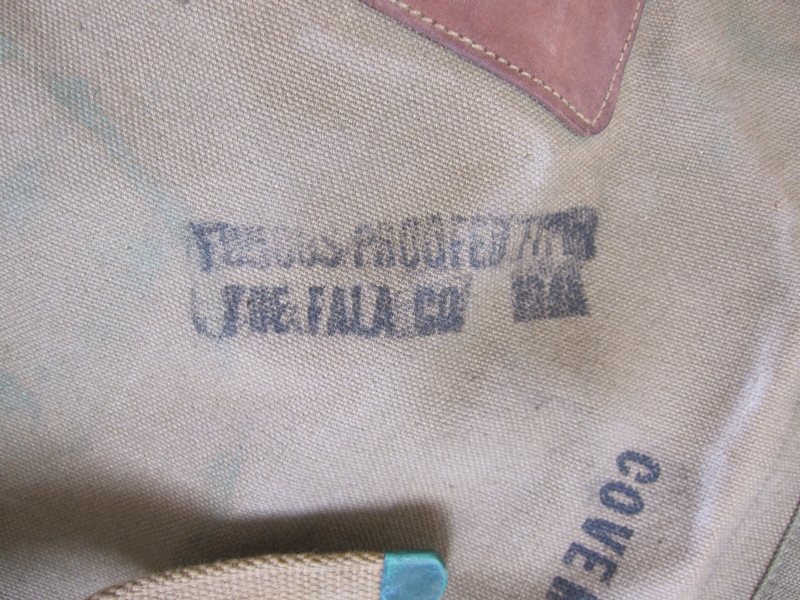

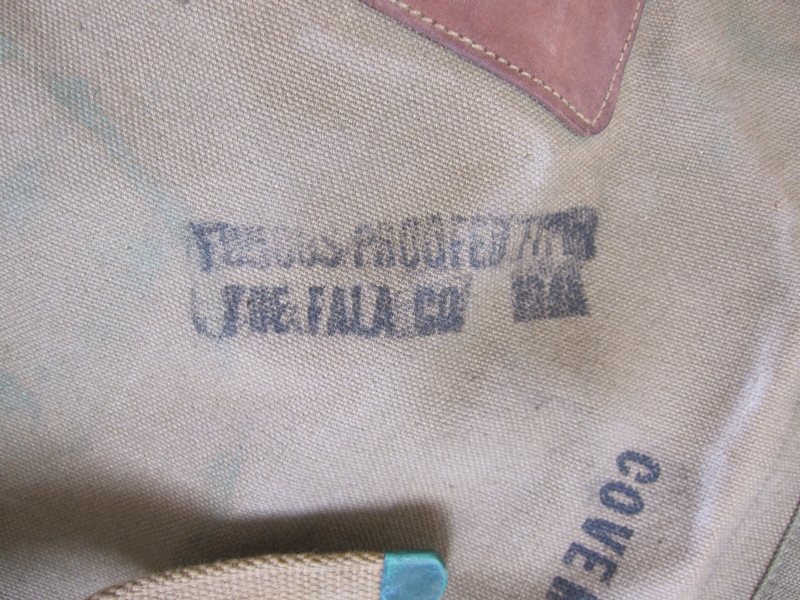

↓スタンプの拡大。「COVER, MACHINE GUN, M7」とドローイング・ナンバー「D-30780」。その左下のは...?

↓「FUNGUS PROOFED TYPE I」、「THE FALA CO. 1944(5?)」と、防カビ処理済みであることを示すスタンプと、実施業者名、実施年のスタンプです。

↓銃口側の円い革部分。ウォーター・ジャケットが円筒形ですから、それが収まる部分なので末端がこのように円くなっているのには合点が行きます。白っぽくなってるのは革のワックスが浮き出てきているものです。

↓拡大しました。「BOYT -41-」と刻印されています。Boyt Harness Companyによる1941年製造であることが分かります。

↓内側です。指で押さえている部分は銃のグリップが収まるところです。ここだけLIFT-the-DOTが使われています。画像中央、円く生地が抜かれている部分にはピントルが収まります。そのすぐ銃口側に生地が裂けているように見える部分(さきほど「あとで詳解します」と申しました部分です)、実際生地は切れていますが、ここは外側から革で覆われていまして、銃のピントル部分とウォーター・ジャケットのとの間の形状にフィットするように立体的に裁断されています。画像右側の方が塞がっていますが、ウォーター・ジャケットが入っていく筒状部分です。カバー底部後方、銃のボトム・プレートが当たる箇所はこのように内側で革の補強が施されています。ボルト・ハンドルを通す部分も内側に革が当てられています。

↓そのウォーター・ジャケットが入って行く先端です。厚さ約3cmの木製の円い型枠が嵌め込んであり、ここにウォーター・ジャケットを嵌めるようになってます。

いかがでしたか?実戦では本体はそのまま裸の状態で担いで運搬していたのが一般的であったような印象を持っております。このカバーが使われている様子を捉えた写真を探してみましたが、発見できませんでした。マイナーな存在であることは否めません…。

でもまあ、いつの日か「レア・アイテム」として脚光を浴びるのを楽しみにしてコレクションに加えた経緯があります。

アメリカのミリタリーショップでもう20年程も前に購ったモノで、価格は確か65ドルくらいだったかと記憶しています。当時円ドル相場は1USドルが100円を割っていましたので(90円の頃くらいに購ったか?と思います)「そんなに安くはないけどそれほど高くもない。まあマイナーな存在だけど段々高騰するかもしれないし、今のうちにコレクションしておこうかな。」という軽い気持ちでのコレクション入りでした。

M1917A1はモケイパドックさんが確か電動ガンとして製造されたかと思うのですが、これをサバゲに使用している方には今回のカバーはおすすめです。フィールドまでの運搬に使うのはもちろん、ゲーム開始と同時にこのカバーで最前線までM1917A1を運び、据え付け場所を選定したら素早くカバーから取り出して三脚と組み合わせて供用開始!やってみたいですねぇ。

それではまた次回、もう多分ツクツクボウシの合唱に替わっている頃になるかと思いますが、それまで御機嫌よろしく。さようなら。

当地大阪では今朝方は比較的気温が低かったせいかシャンシャンシャンシャンシャンシャン…の大合唱が始まるのは7時を過ぎてからでした。いつもなら午前5時過ぎにはもう大合唱が始まっているのですが。

今年もすぐ近所の児童公園からの大合唱が連日続いています。思いっきり鳴いてその短い一生を全うして欲しいです。何年か前からは「うるさい」とは思わず、一生懸命鳴いて欲しいと思うようになりました。

今回を含め直近4本の投稿は、平均すると隔週刊ペースに戻ってきました。このままペースを維持できるでしょうか?

今回はコレクションなさっておられる方があまり多くなさそうな、WWⅡUS陸軍歩兵モノのコレクションとしては恐らくちょっと(かなり?)マイナーで人気も無なさそうなモノのご紹介です。

↓これはM1917A1 cal..30 Browning Machine gunです。この無可動実銃をコレクションしたのではありません。この機関銃の本体を揺架から取り外して運搬する際に使われた「M7 マシンガン・カバー(Cover, Machine gun, M7)」が今回ご紹介するモノです。

↓これはロック・アイランド造兵廠の図面でのM1917A1です。図中に「重さ 38ポンド(17.2kg)(水無しで31.6ポンド(14.3kg))」とあります。重たいですねー。

↓こちらは軍発行のマニュアルから。M1917(上)およびM1917A1(下)。M1917はWWI休戦の僅か2か月程前の頃に投入が開始され、その後ボトム・プレートやリア・サイト等の改良・変更を経てM1917A1が生まれました。WWⅡでは当初から、のち朝鮮戦争、一部はヴェトナム戦まで使用されました。これらM1917およびM1917A1 cal..30 Browning Machine gunについての詳解はここでは致しません。詳しくお知りになりたい方はこちら(←Wikipediaが開きます)をどうぞ。

↓Wikipediaから。ウォーター・ジャケットにキャリング・ハンドルが付いたのはWWⅡに入ってからです。揺架に嵌めるピントルが付いています。

↓はい、すみません。やっと今回のネタ、M7 マシンガン・カバー(Cover, Machine gun, M7)の登場です。右側面です。上の画像の銃の向きとカバーの向きを合わせています。

画像の左方が握把(グリップ)側、右方がウォータージャケット側です。下にピョコっと突き出ている革製のカップにピントルが収まるようにして機関銃本体を収納します。その左上の円い革の真ん中には銃のボルト・ハンドルを外側に出すためのスリットが切られています。ほか、要所要所が革で補強されています。中に銃があるかの様にカバーをなるべく立体的に膨らませて撮影しています。色目は所謂「od シェード #3」です。#7のモノはまだ目にしたことがありません。

↓ペタンコにした状態です。右側面から上面です。上面前後にスリングを取り付けるためのDリンクがあります。右方ウォーター・ジャケットが収まる部分の先っちょ半分は筒状に縫製されていて、そこから後ろは開いています。左方末端は丁度握把(グリップ)が収まる部分ですが、Lift-the-Dotが一つ使われていて銃をくるむ様になっています。

↓反対側、左側面です。画像左側がウォーター・ジャケット側です。こちらの側面で銃をくるむ様にしてカバーして前後2本のストラップとバックルを使って固定します。上面にスリングを取り付けてみました。

↓左側面から下面です。左端の大きく円い革部分に銃のウォーター・ジャケットの先端が収まります。ピントル収納カップのすぐ銃口側に大きい革部分のそのまた上から細い革が当てられていますが、これはまたあとでカバー内側のご説明のところで詳解します。

↓銃を収めたつもりの状態の上面です。向こうが銃口方向、手前がグリップ方向です。前後にあるDリンクにスリングを連結して肩に掛けることができます。手前のグリップが収まる部分はこのようにLift-the-Dotでカバーを留めるようになっています。銃上面のリア・サイトから前方のウォーター・ジャケットの中ほどまで革で補強されています

↓前後方向は同じまま、裏返しにしました。ピントル収納部分の革カップが目立ちます。

↓スタンプの拡大。「COVER, MACHINE GUN, M7」とドローイング・ナンバー「D-30780」。その左下のは...?

↓「FUNGUS PROOFED TYPE I」、「THE FALA CO. 1944(5?)」と、防カビ処理済みであることを示すスタンプと、実施業者名、実施年のスタンプです。

↓銃口側の円い革部分。ウォーター・ジャケットが円筒形ですから、それが収まる部分なので末端がこのように円くなっているのには合点が行きます。白っぽくなってるのは革のワックスが浮き出てきているものです。

↓拡大しました。「BOYT -41-」と刻印されています。Boyt Harness Companyによる1941年製造であることが分かります。

↓内側です。指で押さえている部分は銃のグリップが収まるところです。ここだけLIFT-the-DOTが使われています。画像中央、円く生地が抜かれている部分にはピントルが収まります。そのすぐ銃口側に生地が裂けているように見える部分(さきほど「あとで詳解します」と申しました部分です)、実際生地は切れていますが、ここは外側から革で覆われていまして、銃のピントル部分とウォーター・ジャケットのとの間の形状にフィットするように立体的に裁断されています。画像右側の方が塞がっていますが、ウォーター・ジャケットが入っていく筒状部分です。カバー底部後方、銃のボトム・プレートが当たる箇所はこのように内側で革の補強が施されています。ボルト・ハンドルを通す部分も内側に革が当てられています。

↓そのウォーター・ジャケットが入って行く先端です。厚さ約3cmの木製の円い型枠が嵌め込んであり、ここにウォーター・ジャケットを嵌めるようになってます。

いかがでしたか?実戦では本体はそのまま裸の状態で担いで運搬していたのが一般的であったような印象を持っております。このカバーが使われている様子を捉えた写真を探してみましたが、発見できませんでした。マイナーな存在であることは否めません…。

でもまあ、いつの日か「レア・アイテム」として脚光を浴びるのを楽しみにしてコレクションに加えた経緯があります。

アメリカのミリタリーショップでもう20年程も前に購ったモノで、価格は確か65ドルくらいだったかと記憶しています。当時円ドル相場は1USドルが100円を割っていましたので(90円の頃くらいに購ったか?と思います)「そんなに安くはないけどそれほど高くもない。まあマイナーな存在だけど段々高騰するかもしれないし、今のうちにコレクションしておこうかな。」という軽い気持ちでのコレクション入りでした。

M1917A1はモケイパドックさんが確か電動ガンとして製造されたかと思うのですが、これをサバゲに使用している方には今回のカバーはおすすめです。フィールドまでの運搬に使うのはもちろん、ゲーム開始と同時にこのカバーで最前線までM1917A1を運び、据え付け場所を選定したら素早くカバーから取り出して三脚と組み合わせて供用開始!やってみたいですねぇ。

それではまた次回、もう多分ツクツクボウシの合唱に替わっている頃になるかと思いますが、それまで御機嫌よろしく。さようなら。

タグ :M1917M1917A1ブローニング重機関銃Browning Machine gunM7 Machine gun CoverCover,Machine gun,M7Browning HMGM1917A1 Cal. .30 Machine gunブローニング水冷式30口径機関銃ブローニング

2016年03月27日

M63 NATO 7.62mm ダミー・カートリッジ(M63 NATO 7.62mm Dummy Cartridges)

こんにちは。

当地大阪でも桜の開花宣言が出て拙宅の周りでも二分咲きくらいになりました。

しかし、毎年そうですが、「寒の戻り」で今朝方は4℃まで気温が下がり、また冬の恰好で暮らしてます。

さて今回は「『実銃は持てないので、せめてアクセサリーを・・・』コレクション」の中から「M63 NATO 7.62mm ダミー・カートリッジ(M63 NATO 7.62mm Dummy Cartridges)」を採り上げます。

お金に余裕のある方は不稼働(無可動)実銃を買って「その気」になれますが、私にはそんな余裕は殆どありませんので、モデルガン等で我慢するしかありません。そこでちょっとでも「実銃」に近い雰囲気を味わうため、ダミー・カートやスリング(負革)といったアクセサリーの蒐集に走ります。そんな「実銃は持てないので、せめてアクセサリーを・・・」コレクションの中から今回これをご覧いただきます。

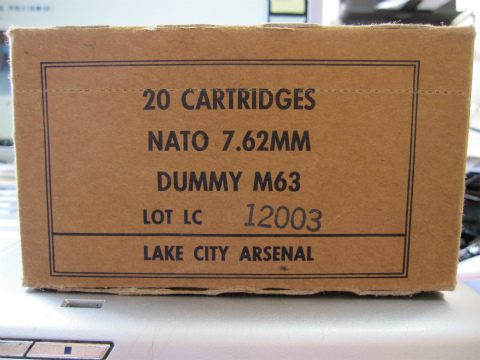

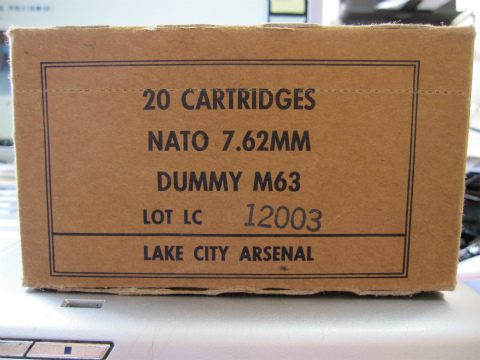

↓M63 DUMMY NATO 7.62MM 20 CARTRIDGES。ボール紙製の箱に20発が詰められています。

今回のモノは小さいのでパソコンの上で撮影してます。

LAKE CITY ARSENAL(現在はLake City Army Ammunition Plant (LCAAP))で製造されたという表示があります。

M1ライフル(ガーランド)やBAR、M1919機関銃等が、M14ライフルやM60機関銃に取って代えられるのに伴って、それまでの30-06弾の後継として開発された、いわゆる7.62MM NATO弾のシリーズで、「M59」もしくは「M80」のBall(実弾)、「M61」のArmour Piercing(徹甲弾)、「M62」のTracer(曳航弾)などが有名どころですね。動作確認用・訓練用のダミー・カートリッジには「M63」の制式番号が与えられました。後に真っ黒に表面処理された「M712」の制式番号を持つダミー・カートも開発されています。

↓箱をジロジロ眺めます。箱の上部から15mmくらいの所に破り取り去るための破断線があります。

↓上部を掴んで破り開けて中身を取り出してね、っていう事です。

↓ぐるり全周に破断線。

↓上下をひっくり返して底面です。

↓実は昔ここを剥がして中身を見ました。

↓こうやって開けたら、あとでもう一度しっかり糊付けして元通りの姿に戻せると考えたからです。

底面に向かって弾頭があるという事は、ちゃんと箱の上部を開けたらカートの底面が覗く訳ですね。

↓カート同士が触れ合わないように仕切られています。米軍の場合はこれは伝統ですね。WWⅡドイツ軍の小銃弾の箱には仕切りは無く、カート同士触れ合いますが、ぎっちり詰まってるので触れあって音が鳴るようなことはありません(→過去記事「8mmモーゼル弾 続き:7.92x57 IS(Patronen schweres Spitzgeschoß)#2」をご覧ください)。

↓やっとダミー・カート本体に辿り着きました。

↓米軍のダミー・カートには、識別しやすいように薬莢の腹に波型を付けられています(全てのダミー・カートがそうであるとは限りませんが)。

↓ヘッド・スタンプです。「LC」はLAKE CITYの略、「60」は「1960年」を指します。12時の位置にある〇の中に十の「轡(くつわ)」の紋と瓜二つのマークは、NATO Design Markで、NATO基準に適合していることを意味します。

↓最後に30-06弾のダミー・カート、M40(右)と比較してみました。左が今まで見てきました7.62 NATO。民間での呼称で右の30-06は「7.62×63」と呼ばれ、左の今まで見てきました7.62 NATOは「7.62×51」或いは「.308ウィンチェスター」と呼ばれています。薬莢長が63ミリと51ミリとで、差し引き12ミリ違います。

いかがでしたでしょうか?

今回取り上げましたモノ、もう十数年以上前にアメリカから個人輸入したモノの内の一つです。2箱輸入して一つはYahoo!オークションで落札してもらいました。その頃はこんなダミー・カートなどは税関で止められることもなかったのですが、最近はまず輸入はダメですね。

紙箱なら全然問題なく輸入できますが、箱だけっていうのもなんだか。寂しいです。

それではまたお会いしましょう。順調にいけば4月8日投稿の予定です。

当地大阪でも桜の開花宣言が出て拙宅の周りでも二分咲きくらいになりました。

しかし、毎年そうですが、「寒の戻り」で今朝方は4℃まで気温が下がり、また冬の恰好で暮らしてます。

さて今回は「『実銃は持てないので、せめてアクセサリーを・・・』コレクション」の中から「M63 NATO 7.62mm ダミー・カートリッジ(M63 NATO 7.62mm Dummy Cartridges)」を採り上げます。

お金に余裕のある方は不稼働(無可動)実銃を買って「その気」になれますが、私にはそんな余裕は殆どありませんので、モデルガン等で我慢するしかありません。そこでちょっとでも「実銃」に近い雰囲気を味わうため、ダミー・カートやスリング(負革)といったアクセサリーの蒐集に走ります。そんな「実銃は持てないので、せめてアクセサリーを・・・」コレクションの中から今回これをご覧いただきます。

↓M63 DUMMY NATO 7.62MM 20 CARTRIDGES。ボール紙製の箱に20発が詰められています。

今回のモノは小さいのでパソコンの上で撮影してます。

LAKE CITY ARSENAL(現在はLake City Army Ammunition Plant (LCAAP))で製造されたという表示があります。

M1ライフル(ガーランド)やBAR、M1919機関銃等が、M14ライフルやM60機関銃に取って代えられるのに伴って、それまでの30-06弾の後継として開発された、いわゆる7.62MM NATO弾のシリーズで、「M59」もしくは「M80」のBall(実弾)、「M61」のArmour Piercing(徹甲弾)、「M62」のTracer(曳航弾)などが有名どころですね。動作確認用・訓練用のダミー・カートリッジには「M63」の制式番号が与えられました。後に真っ黒に表面処理された「M712」の制式番号を持つダミー・カートも開発されています。

↓箱をジロジロ眺めます。箱の上部から15mmくらいの所に破り取り去るための破断線があります。

↓上部を掴んで破り開けて中身を取り出してね、っていう事です。

↓ぐるり全周に破断線。

↓上下をひっくり返して底面です。

↓実は昔ここを剥がして中身を見ました。

↓こうやって開けたら、あとでもう一度しっかり糊付けして元通りの姿に戻せると考えたからです。

底面に向かって弾頭があるという事は、ちゃんと箱の上部を開けたらカートの底面が覗く訳ですね。

↓カート同士が触れ合わないように仕切られています。米軍の場合はこれは伝統ですね。WWⅡドイツ軍の小銃弾の箱には仕切りは無く、カート同士触れ合いますが、ぎっちり詰まってるので触れあって音が鳴るようなことはありません(→過去記事「8mmモーゼル弾 続き:7.92x57 IS(Patronen schweres Spitzgeschoß)#2」をご覧ください)。

↓やっとダミー・カート本体に辿り着きました。

↓米軍のダミー・カートには、識別しやすいように薬莢の腹に波型を付けられています(全てのダミー・カートがそうであるとは限りませんが)。

↓ヘッド・スタンプです。「LC」はLAKE CITYの略、「60」は「1960年」を指します。12時の位置にある〇の中に十の「轡(くつわ)」の紋と瓜二つのマークは、NATO Design Markで、NATO基準に適合していることを意味します。

↓最後に30-06弾のダミー・カート、M40(右)と比較してみました。左が今まで見てきました7.62 NATO。民間での呼称で右の30-06は「7.62×63」と呼ばれ、左の今まで見てきました7.62 NATOは「7.62×51」或いは「.308ウィンチェスター」と呼ばれています。薬莢長が63ミリと51ミリとで、差し引き12ミリ違います。

いかがでしたでしょうか?

今回取り上げましたモノ、もう十数年以上前にアメリカから個人輸入したモノの内の一つです。2箱輸入して一つはYahoo!オークションで落札してもらいました。その頃はこんなダミー・カートなどは税関で止められることもなかったのですが、最近はまず輸入はダメですね。

紙箱なら全然問題なく輸入できますが、箱だけっていうのもなんだか。寂しいです。

それではまたお会いしましょう。順調にいけば4月8日投稿の予定です。

2016年03月13日

M1A1カービン・ジャンプ・ケース・ホルスター(M1A1 Carbine Jump Case Holster)

こんにちは。当地大阪の今朝は最低気温が2℃と、ついこの間はもうすっかり春が到来しているのではと感じるほどの暖かさだったのにまた冬に戻っています。

さて1か月以上新規投稿がありませんでした当ブログ、今回取り上げますモノ、タイトルを「M1A1カービン・ジャンプ・ケース・ホルスター(M1A1 Carbine Jump Case Holster)」としましたが、実はまだ正式な名称を突きとめておりませんで、且つ、タイトルは60字以内という制限があるためこのような標記になりました。

第二次大戦中にUS陸軍のパラトルーパー(Paratrooper:空挺隊)向けに開発されたM1カービンの空挺隊用モデルたるM1A1カービン用の、降下時の保持携帯の用に供するホルスターというかケースというべきか、国外ではScabbard(鞘)とかJump Case(降下ケース)とかHolster(ホルスター)等といろんな呼ばれ方がされています。

まずはこちらを。

画像にモアレ現象が起きていますがご勘弁下さい。キャンバス地の織目が微妙に作用しています。

折畳式のM1A1カービンのストックを折り畳んだままこのケースに入れ、ピストルベルトに吊って降下の際の保持・携帯の用に供します。

↓これが(私の)M1A1カービンです。と言ってもカービン本体はCMC製のM1カービンで、ストックはUSA製のレプリカで少し無理矢理組み込んでいます。もう10年ほど前になりますか、銃器パーツとその関連軍装品の販売会社であるアメリカのSarco社からレプリカの折畳ストックを個人輸入して、CMCのM1カービンに組み込んでM1A1カービンを作り、101や82空挺隊員きどり・・・のつもりが、空挺隊用装備のコレクションは後回しになってしまい、かつ、このCMCのM1カービンは銃剣装着ラグの付いている大戦最末期モデルであり、WWIIUSパラトル―パーを気取るならやっぱりラグの付いていないフロントバンドを手に入れなきゃならないし、フリップ式の簡易なリアサイトにも換装して・・・となかなか前に進まず時間だけが流れ流れて・・・挙句、数年前にCMCから金型を引き継いだタナカからモデルガンとしてM1カービンもM1A1カービンも再発売されて、もうかなり自作M1A1カービン作製の熱意は冷めてしまいました。CMCが昔M1カービンを出してたのは知ってましたが、M1A1カービンも出していたとはこのタナカからの再発売まで知りませんでした。でもやっぱりフロントバンドは銃剣ラグが付いてるし、リアサイトも大戦最末期型のままだし、WWIIを再現したい人にとってはちょっと難ありですよね。

話が横道に逸れてしまいましたのでもう一回。

↓この個体はOD色(ODシェード#7)ですが、カーキ(ODシェード#3)のモノ、キャンバス地はODシェード#3で、縁取りがODシェード#7のテープとなっているモノがあります。この辺の事情は他のウェブ、キャンバス装備品と同じです。

画像左側が上、右側が下になります。

↓フラップに「U.S.」スタンプがあり、フラップは2つのLift the dotで留めます。フラップの右下からちょこっと覗いているのはM1A1カービンの(ボルト)スライドのノブです。ノブが不意に後退するのを防止するように出来ています。

↓背面です。上部(左)の幅の広いループをベルトに通し、下端(右端)のウェブベルトとバックルを使って脚へ結わえて使用します。

↓このウェブベルトとバックルはあまり好評で無かったらしく、兵士がちょん切ってしまう事も多かったとか。脚に固定してしまうと降下着地時に脚を捻挫・骨折・脱臼してしまいかねないというのが理由の一つだといわれています。

↓ベルトに通すループです。

↓ベルトループの右上にあるこの別の小ループは、サスペンダーやT-5パラシュートハーネスなどをこれに通すことにより、このホルスターがベルト上で横にズレ動かないようにしたりするためのモノです。

↓作りはとてもシンプルです。

↓こんな風に収まります。

↓フラップ内側にメーカーなどのスタンプ。

「CARTER BROS. INC.」、「1944」とあります。上下逆さまです。

↓内側の身体に接する側には厚いパッドが仕込まれています。

↓下の方までパッドがあります。

↓フラップおよびそれ以外の部分も全体がダック地(ズック地)の2枚あわせで作られています。マガジンパウチなどが1枚なのに比べて丈夫です。

以上見て参りました。

カーキ色(OD#3)のタイプはこのOD色のモノより価格が高いですが、その辺は他の装備品と同じです。

近時のコレクター間の取引価格は、程度にもよりますがカーキ色のモノでUS$500~650くらい、ODで350~400くらいでしょうか。

レプリカで低廉でかなり質の良いものが出てますので(「SEMS」というメーカースタンプ)、リエナクトやサバゲに使えます。本物志向のかたは適度にウェザリングされたレプリカを実物として掴まされないように注意して下さい。メーカー名「ATLAS AWNING」や上にあげています「CARTER BROS」といった実在のスタンプをレプリカに施してるような「悪質な」例があります。

それでは今回はこの辺で失礼します。

M1A1 Carbine Canvas Padded Jump Case Holster

さて1か月以上新規投稿がありませんでした当ブログ、今回取り上げますモノ、タイトルを「M1A1カービン・ジャンプ・ケース・ホルスター(M1A1 Carbine Jump Case Holster)」としましたが、実はまだ正式な名称を突きとめておりませんで、且つ、タイトルは60字以内という制限があるためこのような標記になりました。

第二次大戦中にUS陸軍のパラトルーパー(Paratrooper:空挺隊)向けに開発されたM1カービンの空挺隊用モデルたるM1A1カービン用の、降下時の保持携帯の用に供するホルスターというかケースというべきか、国外ではScabbard(鞘)とかJump Case(降下ケース)とかHolster(ホルスター)等といろんな呼ばれ方がされています。

まずはこちらを。

画像にモアレ現象が起きていますがご勘弁下さい。キャンバス地の織目が微妙に作用しています。

折畳式のM1A1カービンのストックを折り畳んだままこのケースに入れ、ピストルベルトに吊って降下の際の保持・携帯の用に供します。

↓これが(私の)M1A1カービンです。と言ってもカービン本体はCMC製のM1カービンで、ストックはUSA製のレプリカで少し無理矢理組み込んでいます。もう10年ほど前になりますか、銃器パーツとその関連軍装品の販売会社であるアメリカのSarco社からレプリカの折畳ストックを個人輸入して、CMCのM1カービンに組み込んでM1A1カービンを作り、101や82空挺隊員きどり・・・のつもりが、空挺隊用装備のコレクションは後回しになってしまい、かつ、このCMCのM1カービンは銃剣装着ラグの付いている大戦最末期モデルであり、WWIIUSパラトル―パーを気取るならやっぱりラグの付いていないフロントバンドを手に入れなきゃならないし、フリップ式の簡易なリアサイトにも換装して・・・となかなか前に進まず時間だけが流れ流れて・・・挙句、数年前にCMCから金型を引き継いだタナカからモデルガンとしてM1カービンもM1A1カービンも再発売されて、もうかなり自作M1A1カービン作製の熱意は冷めてしまいました。CMCが昔M1カービンを出してたのは知ってましたが、M1A1カービンも出していたとはこのタナカからの再発売まで知りませんでした。でもやっぱりフロントバンドは銃剣ラグが付いてるし、リアサイトも大戦最末期型のままだし、WWIIを再現したい人にとってはちょっと難ありですよね。

話が横道に逸れてしまいましたのでもう一回。

↓この個体はOD色(ODシェード#7)ですが、カーキ(ODシェード#3)のモノ、キャンバス地はODシェード#3で、縁取りがODシェード#7のテープとなっているモノがあります。この辺の事情は他のウェブ、キャンバス装備品と同じです。

画像左側が上、右側が下になります。

↓フラップに「U.S.」スタンプがあり、フラップは2つのLift the dotで留めます。フラップの右下からちょこっと覗いているのはM1A1カービンの(ボルト)スライドのノブです。ノブが不意に後退するのを防止するように出来ています。

↓背面です。上部(左)の幅の広いループをベルトに通し、下端(右端)のウェブベルトとバックルを使って脚へ結わえて使用します。

↓このウェブベルトとバックルはあまり好評で無かったらしく、兵士がちょん切ってしまう事も多かったとか。脚に固定してしまうと降下着地時に脚を捻挫・骨折・脱臼してしまいかねないというのが理由の一つだといわれています。

↓ベルトに通すループです。

↓ベルトループの右上にあるこの別の小ループは、サスペンダーやT-5パラシュートハーネスなどをこれに通すことにより、このホルスターがベルト上で横にズレ動かないようにしたりするためのモノです。

↓作りはとてもシンプルです。

↓こんな風に収まります。

↓フラップ内側にメーカーなどのスタンプ。

「CARTER BROS. INC.」、「1944」とあります。上下逆さまです。

↓内側の身体に接する側には厚いパッドが仕込まれています。

↓下の方までパッドがあります。

↓フラップおよびそれ以外の部分も全体がダック地(ズック地)の2枚あわせで作られています。マガジンパウチなどが1枚なのに比べて丈夫です。

以上見て参りました。

カーキ色(OD#3)のタイプはこのOD色のモノより価格が高いですが、その辺は他の装備品と同じです。

近時のコレクター間の取引価格は、程度にもよりますがカーキ色のモノでUS$500~650くらい、ODで350~400くらいでしょうか。

レプリカで低廉でかなり質の良いものが出てますので(「SEMS」というメーカースタンプ)、リエナクトやサバゲに使えます。本物志向のかたは適度にウェザリングされたレプリカを実物として掴まされないように注意して下さい。メーカー名「ATLAS AWNING」や上にあげています「CARTER BROS」といった実在のスタンプをレプリカに施してるような「悪質な」例があります。

それでは今回はこの辺で失礼します。

M1A1 Carbine Canvas Padded Jump Case Holster

2015年07月26日

M15 グレネード・ランチャー・サイト(US M15 Grenade Launcher Sight)

こんにちは。

すぐ近くの公園から夏を謳歌する蝉の元気な鳴き声が何十何百と重なり合って間断なく聞こえてきます。四季の中で夏が一番良いんだと洗脳されてしまいそうです。

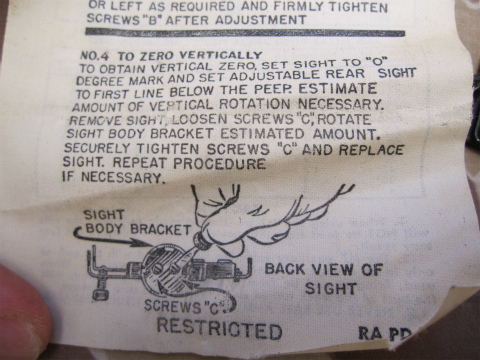

さて、以前拙稿ライフル・グレネード(Rifle Grenades)でグレネード弾の方について触れましたが、今回はそれを射出する際に必要な擲弾発射器用照準器、M15グレネード・ランチャー・サイトを採り上げます(正しくは『ローンチャ―』ですが)。

実戦への投入は遅く、1943年8月頃です。それ以前の対人攻撃に際してはこのような照準器などは特に必要なく、銃を肩付けして直接照準を合わせたり、また、歩兵向けのマニュアルにおいても、肩付けせずに地面に銃床を固定して射出する場合に射角が30度・45度・60度となるような目印をスリングに付けておくよう指示されている程度でした。しかし、対戦車グレネードの必要性が出てきた大戦後期になると、「大体の目安」では直接戦車に当てる事が難しいため、あらためて新しい照準システムの必要性が発生しました。これに対応して制式化されたのが今回のM15グレネード・ランチャー・サイトです。

↓まずこれを。

右上から時計回りにキャリング・ケース(CASE, CARRYING)、M15グレネード・ランチャー・サイト本体、座金と銃への取付用木ネジ、説明書/射程表シート。

↓本体を観る前に、まず説明書/射程表シートから。

こちらの面にはサイトを銃へ取り付けるための座金の銃への固定方法と、取り付け後の微調整の方法について書かれています。イラストはM1カービンですが、このM15グレネード・ランチャー・サイトはM1カービンの他M1903小銃、M1903A1小銃、M1903A3小銃、M1小銃に使えます。

↓銃への座金の取り付け方、座金へのサイト本体の取り付け方・・・、

↓座金をストック左側面(画像はM1カービン)に木ネジで固定します。ストックへの取り付けネジのネジ穴の位置を定めるのには専用の治具(Locating Jig)があります。

MGC製のM1カービンに生贄になってもらって座金を取り付けたのは、もう10年以上前です。

↓座金の切り欠きにサイトのクリック・スプリングを合わせて取り付けます。

↓続いて水平方向のゼロ・インの方法と・・・、

↓垂直方向のゼロ・インの方法が書かれています。

文末には「機密(RESTRICTED)の文字があります。現物の構造を見ればおのずと分かることなので、こちらの面はそれほど機密性は無いと思うのですが・・・。

微調整の必要がある時このネジで調整します。

↓シートを裏返すと射程表が載っています。

↓まず、「M1グレネード・アダプターを付けたMkⅡ 破片手榴弾」の射程表。

左から「射角」、「ランチャーのポジション」、「各銃(M1903小銃、M1小銃, M1カービン)を用いた場合の射程」が表になっています。

例えば「M1カービンで35ヤード先に撃ち込もう」と思えば、表の最上段にある通り、「射角を45度」にして「ランチャー・ポジションは6」にすれば良いことが分かります。

表の中ほどに「手榴弾の遅延時間(4.0から4.8秒)よりも飛翔時間の方が長くなるので、これらの射角とポジションでは撃ってはならない」との注釈がありますね。榴弾が放物線を描いて飛んでいる間に空中で爆発してしまうためです。また、最下段には「M7榴弾補助カートリッジ」を用いる場合の射程が載ってます。これを使うことで飛距離を伸ばすことができます。

↓2つ目は「M17破片瞬発ライフル・グレネード弾」の射程表。

ここでも下の3行が「M7榴弾補助カートリッジ」を用いての射程になってます。

↓3つ目は「M9A1対戦車グレネード弾とM11A1およびM11A2訓練弾(対戦車‐低射角射出)」のモノ。

これも下の3行が「M7榴弾補助カートリッジ」を用いての射程になってます。

↓最後の4つ目は「M9A1対戦車グレネード弾とM11A1およびM11A2訓練弾(対人‐高射角射出)」のモノ。

表の下には「注意」として、

1.M7榴弾補助カートリッジを用いる際は、ライフルを肩付けして撃ってはならない。射手に重大な怪我をもたらす可能性がある。

2.M7榴弾補助カートリッジをカービン銃で使用するのは、射程の増加が必要不可欠な非常時においてのみとすること。使用の際は銃床の破損を防ぐため、床尾を横に倒し、サンドバッグの支えか同等のものを台にして射出すること。

3.榴弾発射の際は実弾を使わないこと

「3.」は恐ろしいですね。でも実際には沢山あったのではないかと推察します。私がやってしまいそうな気がします。

最下段に「機密(RESTRICTED)」とあります。こちらの面の情報を機密扱いとすることは納得できます。

↓さてサイトの方を詳しく見ていきましょう。上がサイト本体、下は座金と銃への取付用の木ネジ。

木ネジを使って銃のストックに取り付けるというところが、「銃が鋼と木で出来ている時代」を感じさせてくれます。

↓サイト本体の下面に「SIGHT, GRENADE LAUNCHER, M15」の制式名称表記。ダイヤの中に「N」のメーカーロゴは、イリノイ州フリーポートのWestern Newell Manufacturing社のものです。 現在は名称が「Newell Rubbermaid」と変わっています。ヘルスケア、工具、筆記具ほか広範囲に業態を展開しています。

↓左端は照星(フロント・サイト)。そのすぐ右の2つのマイナス・ネジは次の画像で触れる照門の固定と水平方向のゼロ・イン調整のためのもの。泡の入った透明の管は水平器。正確な射角を保つのに必要です。泡が二つの目盛りの間にあれば水平が保たれているという仕組み。建築施工関係のかたなら説明は要りませんね。

↓ピープ型の照門(リア・サイト)はそれ自体が板バネになっており、上の画像で見たように先端がネジ留めされていて、手前に見える太いネジを廻して照門を上下させて調整できます。

↓因みにこれがM1、M1903A1、M1903A3、(M1)カービン共通の座金固定ネジ穴の位置決めに使う穿孔治具(Locating Jig)です。

↑ストックのレシーバー部分の左側面にこれを上から噛ませて、

↑右下のネジを回して固定して左の2つの穴にドリルを通して穿孔します。ドリルの刃の規格が記されてます。

↑裏面に「M1、M1903A1、M1903A3、カービンのストックの左側に使いなさい」と。

↓例えば、M11A1訓練用グレネードをM1カービンから110ヤード先へ高射角で撃ちこもうとするならば、射程表を見ると、射角は「45度」で、ポジションは「4」です。

↓まず座金にサイトを取り付け、

↓45度に合わせて、

↓グレネードをポジション「4」まで挿し込んで、

↓水平を保持して、

↓射出方向の照準を合わせて、

発射~!ということになります。

最後にキャリング・ケースを。

↓汎用のケースなので、特に「M15グレネード・ランチャー・サイト用」といった文言はありません。

「CASE, CARRYING」、パーツナンバーは7160198(NSNだと1005-00-716-0198)。メーカーは「BEARSE MFG. CO.」で1944年製。因みにこのメーカーは現在もBearse USAという社名でミリタリー関連のバッグ類やボディアーマーなどの製造を行っています。1921年創業。

↓この汎用キャリング・ケースですが、同一メーカー、同一製造年で、微妙に縫製が異なっているのが面白いです。

一見しただけでは分かりにくいですが、

↓フラップを開けると、お分かり頂けると思います。

↓一番上。縁取り全周・両サイドとも露見、ポケット上端縁取り無し。

↓真ん中。縁取り全周・両サイドとも露見、ポケット上端縁取り有り。

↓一番下。縁取りフラップ部のみ露見・両サイドは内側向きに処理、ポケット上端部縁取り無し。

スタンプは全て同内容です。

↓裏面。ダブル・フック・ワイヤーが設えられています。

以上M15グレネード・ランチャー・サイトについて観て参りました。

現在はUS本国でケース入りで且つ油紙・グリスまみれのデッド・ストックのものが1個10ドルから高くても20ドル前後で売られています。

恐らくあまり需要が無いのでしょう、10個1ロット、50個1ロットで売り捌いているサープラス屋さんもあり、価格の面では入手しやすいと言えます。

ヤフオクなんかでも3,000円から5,000円で出品されていますが、US本国での販売価格を知ると「ご、ご、5,000円!」と驚いてしまいます。

ただ、個人輸入となると、「銃砲刀剣類所持等取締法」により輸入許可証を求められることになりますから要注意です。

私がこれを入手した20年くらい前なら何ともなかったんですが。

しかも、入手しても使おうと思えば(もちろん実際に発射するのではなく、銃に装着してムフフと悦に入るという意味です)、大事にコレクションしているモデルガン等のストックに穴をブチ開けて座金を取り付けなくてはなりません。

しかし、しばらくはストックに穴を穿つなどという、モデルガン・ファンには到底受け入れられない事を自らがすることはありませんでした。「取り敢えずサイトが入手できて嬉しいな」という喜びに浸り、ストックの側面にサイトをあてがって悦に入る程度でした。

ところが運良く(悪く?)、上の本文で触れました「座金固定ネジ穴の位置決めに使う穿孔治具(Locating Jig)」を入手する機会を得てしまいました。座金を今取り付けるためではなく、座金の取り付けをするとなった場合に、適当に穴を穿つのではなく「軍の規格の通り正しく穴を穿つ事が出来る喜び」を感じれるようにこの治具を入手しました。

入手時は座金を取り付けようと思ってた訳ではありませんでした。しかしそのうち「やはり究極的に”reenact"を志す者としては避けて通れぬ道ではないか」との思いに至りました。

悩みました。個人的には、「天から授かった身体に(耳に)ピアスの穴を開けるのに躊躇する」のと同じ感覚でした。見栄えをちょっと良くするために事実上傷を付けてしまう、しかも元には戻らない。しかし”re-enact"の精神も貫きたい・・・・・。

私は熟考の末、CMC製でなく、MGC製のM1カービンに犠牲になってもらうことにしました。

「済まぬ!MGC・M1カービン!」

断腸の思いで穿孔した時のことは今でも忘れ・・・・、いや、だいぶ記憶は薄れました。

それでは、また・・・。

すぐ近くの公園から夏を謳歌する蝉の元気な鳴き声が何十何百と重なり合って間断なく聞こえてきます。四季の中で夏が一番良いんだと洗脳されてしまいそうです。

さて、以前拙稿ライフル・グレネード(Rifle Grenades)でグレネード弾の方について触れましたが、今回はそれを射出する際に必要な擲弾発射器用照準器、M15グレネード・ランチャー・サイトを採り上げます(正しくは『ローンチャ―』ですが)。

実戦への投入は遅く、1943年8月頃です。それ以前の対人攻撃に際してはこのような照準器などは特に必要なく、銃を肩付けして直接照準を合わせたり、また、歩兵向けのマニュアルにおいても、肩付けせずに地面に銃床を固定して射出する場合に射角が30度・45度・60度となるような目印をスリングに付けておくよう指示されている程度でした。しかし、対戦車グレネードの必要性が出てきた大戦後期になると、「大体の目安」では直接戦車に当てる事が難しいため、あらためて新しい照準システムの必要性が発生しました。これに対応して制式化されたのが今回のM15グレネード・ランチャー・サイトです。

↓まずこれを。

右上から時計回りにキャリング・ケース(CASE, CARRYING)、M15グレネード・ランチャー・サイト本体、座金と銃への取付用木ネジ、説明書/射程表シート。

↓本体を観る前に、まず説明書/射程表シートから。

こちらの面にはサイトを銃へ取り付けるための座金の銃への固定方法と、取り付け後の微調整の方法について書かれています。イラストはM1カービンですが、このM15グレネード・ランチャー・サイトはM1カービンの他M1903小銃、M1903A1小銃、M1903A3小銃、M1小銃に使えます。

↓銃への座金の取り付け方、座金へのサイト本体の取り付け方・・・、

↓座金をストック左側面(画像はM1カービン)に木ネジで固定します。ストックへの取り付けネジのネジ穴の位置を定めるのには専用の治具(Locating Jig)があります。

MGC製のM1カービンに生贄になってもらって座金を取り付けたのは、もう10年以上前です。

↓座金の切り欠きにサイトのクリック・スプリングを合わせて取り付けます。

↓続いて水平方向のゼロ・インの方法と・・・、

↓垂直方向のゼロ・インの方法が書かれています。

文末には「機密(RESTRICTED)の文字があります。現物の構造を見ればおのずと分かることなので、こちらの面はそれほど機密性は無いと思うのですが・・・。

微調整の必要がある時このネジで調整します。

↓シートを裏返すと射程表が載っています。

↓まず、「M1グレネード・アダプターを付けたMkⅡ 破片手榴弾」の射程表。

左から「射角」、「ランチャーのポジション」、「各銃(M1903小銃、M1小銃, M1カービン)を用いた場合の射程」が表になっています。

例えば「M1カービンで35ヤード先に撃ち込もう」と思えば、表の最上段にある通り、「射角を45度」にして「ランチャー・ポジションは6」にすれば良いことが分かります。

表の中ほどに「手榴弾の遅延時間(4.0から4.8秒)よりも飛翔時間の方が長くなるので、これらの射角とポジションでは撃ってはならない」との注釈がありますね。榴弾が放物線を描いて飛んでいる間に空中で爆発してしまうためです。また、最下段には「M7榴弾補助カートリッジ」を用いる場合の射程が載ってます。これを使うことで飛距離を伸ばすことができます。

↓2つ目は「M17破片瞬発ライフル・グレネード弾」の射程表。

ここでも下の3行が「M7榴弾補助カートリッジ」を用いての射程になってます。

↓3つ目は「M9A1対戦車グレネード弾とM11A1およびM11A2訓練弾(対戦車‐低射角射出)」のモノ。

これも下の3行が「M7榴弾補助カートリッジ」を用いての射程になってます。

↓最後の4つ目は「M9A1対戦車グレネード弾とM11A1およびM11A2訓練弾(対人‐高射角射出)」のモノ。

表の下には「注意」として、

1.M7榴弾補助カートリッジを用いる際は、ライフルを肩付けして撃ってはならない。射手に重大な怪我をもたらす可能性がある。

2.M7榴弾補助カートリッジをカービン銃で使用するのは、射程の増加が必要不可欠な非常時においてのみとすること。使用の際は銃床の破損を防ぐため、床尾を横に倒し、サンドバッグの支えか同等のものを台にして射出すること。

3.榴弾発射の際は実弾を使わないこと

「3.」は恐ろしいですね。でも実際には沢山あったのではないかと推察します。私がやってしまいそうな気がします。

最下段に「機密(RESTRICTED)」とあります。こちらの面の情報を機密扱いとすることは納得できます。

↓さてサイトの方を詳しく見ていきましょう。上がサイト本体、下は座金と銃への取付用の木ネジ。

木ネジを使って銃のストックに取り付けるというところが、「銃が鋼と木で出来ている時代」を感じさせてくれます。

↓サイト本体の下面に「SIGHT, GRENADE LAUNCHER, M15」の制式名称表記。ダイヤの中に「N」のメーカーロゴは、イリノイ州フリーポートのWestern Newell Manufacturing社のものです。 現在は名称が「Newell Rubbermaid」と変わっています。ヘルスケア、工具、筆記具ほか広範囲に業態を展開しています。

↓左端は照星(フロント・サイト)。そのすぐ右の2つのマイナス・ネジは次の画像で触れる照門の固定と水平方向のゼロ・イン調整のためのもの。泡の入った透明の管は水平器。正確な射角を保つのに必要です。泡が二つの目盛りの間にあれば水平が保たれているという仕組み。建築施工関係のかたなら説明は要りませんね。

↓ピープ型の照門(リア・サイト)はそれ自体が板バネになっており、上の画像で見たように先端がネジ留めされていて、手前に見える太いネジを廻して照門を上下させて調整できます。

↓因みにこれがM1、M1903A1、M1903A3、(M1)カービン共通の座金固定ネジ穴の位置決めに使う穿孔治具(Locating Jig)です。

↑ストックのレシーバー部分の左側面にこれを上から噛ませて、

↑右下のネジを回して固定して左の2つの穴にドリルを通して穿孔します。ドリルの刃の規格が記されてます。

↑裏面に「M1、M1903A1、M1903A3、カービンのストックの左側に使いなさい」と。

↓例えば、M11A1訓練用グレネードをM1カービンから110ヤード先へ高射角で撃ちこもうとするならば、射程表を見ると、射角は「45度」で、ポジションは「4」です。

↓まず座金にサイトを取り付け、

↓45度に合わせて、

↓グレネードをポジション「4」まで挿し込んで、

↓水平を保持して、

↓射出方向の照準を合わせて、

発射~!ということになります。

最後にキャリング・ケースを。

↓汎用のケースなので、特に「M15グレネード・ランチャー・サイト用」といった文言はありません。

「CASE, CARRYING」、パーツナンバーは7160198(NSNだと1005-00-716-0198)。メーカーは「BEARSE MFG. CO.」で1944年製。因みにこのメーカーは現在もBearse USAという社名でミリタリー関連のバッグ類やボディアーマーなどの製造を行っています。1921年創業。

↓この汎用キャリング・ケースですが、同一メーカー、同一製造年で、微妙に縫製が異なっているのが面白いです。

一見しただけでは分かりにくいですが、

↓フラップを開けると、お分かり頂けると思います。

↓一番上。縁取り全周・両サイドとも露見、ポケット上端縁取り無し。

↓真ん中。縁取り全周・両サイドとも露見、ポケット上端縁取り有り。

↓一番下。縁取りフラップ部のみ露見・両サイドは内側向きに処理、ポケット上端部縁取り無し。

スタンプは全て同内容です。

↓裏面。ダブル・フック・ワイヤーが設えられています。

以上M15グレネード・ランチャー・サイトについて観て参りました。

現在はUS本国でケース入りで且つ油紙・グリスまみれのデッド・ストックのものが1個10ドルから高くても20ドル前後で売られています。

恐らくあまり需要が無いのでしょう、10個1ロット、50個1ロットで売り捌いているサープラス屋さんもあり、価格の面では入手しやすいと言えます。

ヤフオクなんかでも3,000円から5,000円で出品されていますが、US本国での販売価格を知ると「ご、ご、5,000円!」と驚いてしまいます。

ただ、個人輸入となると、「銃砲刀剣類所持等取締法」により輸入許可証を求められることになりますから要注意です。

私がこれを入手した20年くらい前なら何ともなかったんですが。

しかも、入手しても使おうと思えば(もちろん実際に発射するのではなく、銃に装着してムフフと悦に入るという意味です)、大事にコレクションしているモデルガン等のストックに穴をブチ開けて座金を取り付けなくてはなりません。

しかし、しばらくはストックに穴を穿つなどという、モデルガン・ファンには到底受け入れられない事を自らがすることはありませんでした。「取り敢えずサイトが入手できて嬉しいな」という喜びに浸り、ストックの側面にサイトをあてがって悦に入る程度でした。

ところが運良く(悪く?)、上の本文で触れました「座金固定ネジ穴の位置決めに使う穿孔治具(Locating Jig)」を入手する機会を得てしまいました。座金を今取り付けるためではなく、座金の取り付けをするとなった場合に、適当に穴を穿つのではなく「軍の規格の通り正しく穴を穿つ事が出来る喜び」を感じれるようにこの治具を入手しました。

入手時は座金を取り付けようと思ってた訳ではありませんでした。しかしそのうち「やはり究極的に”reenact"を志す者としては避けて通れぬ道ではないか」との思いに至りました。

悩みました。個人的には、「天から授かった身体に(耳に)ピアスの穴を開けるのに躊躇する」のと同じ感覚でした。見栄えをちょっと良くするために事実上傷を付けてしまう、しかも元には戻らない。しかし”re-enact"の精神も貫きたい・・・・・。

私は熟考の末、CMC製でなく、MGC製のM1カービンに犠牲になってもらうことにしました。

「済まぬ!MGC・M1カービン!」

断腸の思いで穿孔した時のことは今でも忘れ・・・・、いや、だいぶ記憶は薄れました。

それでは、また・・・。

2015年07月12日

U.S. ショットガン・シェル・パウチ(Shotgun Shell Pouch)

こんにちは。

いわゆるコレクターにはひたすら「珍しいモノ」の蒐集に心血を注いでおられる方がいます。珍品は当然高価であり、熱意・情動だけでは入手は叶いません。

私も決して懐が暖かい訳ではなく、珍品が売りに出されていても「これは私でない他の誰かにその保存を委ねた方がいいのだ」と自分に言い聞かせています。

今回ご覧いただきますモノも、これがWWⅡ時製造のモノならば未だにその入手は躊躇するところ、それよりあとの製造のモノなので比較的容易に入手出来たという経緯があります。

ショットガン・シェル・パウチ(OD Cotton Duck Shotgun Ammunition Case)です。

↓M1897 ウィンチェスター・トレンチ・ガン(M1897 Winchester Trench Gun) とショットガン・シェル・パウチです。

銃はタナカ製のモデルガンです。ショットガン・シェル・パウチも、本当はWWⅡ以前製の「カーキ色(タンもしくはo.d.#3)」が欲しいのですが、財政的問題等により未入手です。ヤフオクで比較的廉価で出品されているのですが・・・。因みにWWⅡ時のモノは制式名称が「Pouch, Ammunition, Shotgun(ストック・ナンバー:74-P-240)」です。

このパウチだけでなく、WWⅡ以前の装備品がそのまま或いは若干の改良が加えられ、それ以降も製造され続けられるうちに制式名称が変わり、物品管理がストック・ナンバーからDA(Department of the Army)ナンバー、FSN(Federal Stock Number)へと変わっていったモノはほかにもたくさんあります。

↓本題のショットガン・シェル・パウチ(OD Cotton Duck Shotgun Ammunition Case)です。

基本的な構造は上述のWWⅡのPouch, Ammunition, Shotgunと同じです。本体はその名の通りコットン・ダック製。フラップは2個のLift the Dot留め。「US」がフラップにスタンプされています。

↓フラップを開けると制式名称、DSAナンバー、FSNナンバーのスタンプがあります。

WWⅡモノであれば、本体収納部表面に「POUCH, AMMUNITION, SHOTGUN」とスタンプされているモノもあります。

↓スタンプの拡大。

CASE, SHOTGUN AMMUNITION, COTTON DUCK, O.D.

DSA100-68-C-1496

8465-261-6944 (←FSNです)

↓内側です。本体前後面にシェルを保持するコットン・ウェブ・テープがループ状に縫い付けられています。前後各6発合計12発収納できます。底には水抜き用のハトメ穴。

このループは取り去られていることが多いです。シェルをいちいち一発ずつ入れておいても、咄嗟の時に抜き出しにくそうだなぁと私も思います。

↓モデルガンのシェルを入れてみました。

WWⅡ時のモノでは、このシェル保持のループが本体に直接縫い付けられず、同じ素材で若干幅の広い「土台テープ」にループが縫い付けられて、それが本体に縫い付けられる形となっていました。

↓この様にです。(これは私の所有物ではありません。eBayから画像を引用しました。)

↓マニュアルから引用。上の画像と前後(上下)が逆さですが、前後ループ(FRONT RETAINER と BACK RETAINER)が本体(BODY)の内側にそれぞれ前後の「土台テープ(FRONT REINFORCE、BACK REINFORCE)」 を介して縫い付けられているのがお解り頂けると思います。

ですから、↓本品ではループが直接縫われている縦の縫い目が表側に7本見えますが・・・、

↓WWⅡ時モノでは「土台テープ」の上辺・下辺・両端と中央部の縫い目が見えます。(これもeBayからの引用画像です。)

この点がWWⅡ以前の「Pouch, Ammunition, Shotgun 」と「CASE, SHOTGUN AMMUNITION, COTTON DUCK, O.D.」との決定的差異です。

↓背面。コットン・ウェブ製のベルト・ループが2本設えられています。

↓シェルを入れた時は、丈がこんなに小さくなります。

↓底面には水抜きハトメ穴。

↓フラップの留め具は「Lift-The-Dot」。ブランド「KliKit」で著名な「RAU FASTENER CO.」製です。

↓裏側です。製造者が分かります。「RAU FASTENER CO. PROVIDENCE R.I.」ロードアイランド州プロビデンスの会社です。

以上駆け足で見て参りました。ショットガンはWWⅡではPTO(Pacific Theater of Operations:太平洋戦区)におけるジャングル戦で多用されました。またその後もヴェトナム戦で同じくジャングル戦で重宝されましたので、弾薬シェル・パウチも制式名称が変わりながらも生産され続けました。

なおM1897ウィンチェスター・トレンチガンのアクセサリーとして、その銃剣についての拙稿「Model of 1917銃剣とM1917鞘(M1917 Bayonet & Scabbard)」が過去記事にありますのでご興味がある方はどうぞご覧ください。

それでは、また・・・。

いわゆるコレクターにはひたすら「珍しいモノ」の蒐集に心血を注いでおられる方がいます。珍品は当然高価であり、熱意・情動だけでは入手は叶いません。

私も決して懐が暖かい訳ではなく、珍品が売りに出されていても「これは私でない他の誰かにその保存を委ねた方がいいのだ」と自分に言い聞かせています。

今回ご覧いただきますモノも、これがWWⅡ時製造のモノならば未だにその入手は躊躇するところ、それよりあとの製造のモノなので比較的容易に入手出来たという経緯があります。

ショットガン・シェル・パウチ(OD Cotton Duck Shotgun Ammunition Case)です。

↓M1897 ウィンチェスター・トレンチ・ガン(M1897 Winchester Trench Gun) とショットガン・シェル・パウチです。

銃はタナカ製のモデルガンです。ショットガン・シェル・パウチも、本当はWWⅡ以前製の「カーキ色(タンもしくはo.d.#3)」が欲しいのですが、財政的問題等により未入手です。ヤフオクで比較的廉価で出品されているのですが・・・。因みにWWⅡ時のモノは制式名称が「Pouch, Ammunition, Shotgun(ストック・ナンバー:74-P-240)」です。

このパウチだけでなく、WWⅡ以前の装備品がそのまま或いは若干の改良が加えられ、それ以降も製造され続けられるうちに制式名称が変わり、物品管理がストック・ナンバーからDA(Department of the Army)ナンバー、FSN(Federal Stock Number)へと変わっていったモノはほかにもたくさんあります。

↓本題のショットガン・シェル・パウチ(OD Cotton Duck Shotgun Ammunition Case)です。

基本的な構造は上述のWWⅡのPouch, Ammunition, Shotgunと同じです。本体はその名の通りコットン・ダック製。フラップは2個のLift the Dot留め。「US」がフラップにスタンプされています。

↓フラップを開けると制式名称、DSAナンバー、FSNナンバーのスタンプがあります。

WWⅡモノであれば、本体収納部表面に「POUCH, AMMUNITION, SHOTGUN」とスタンプされているモノもあります。

↓スタンプの拡大。

CASE, SHOTGUN AMMUNITION, COTTON DUCK, O.D.

DSA100-68-C-1496

8465-261-6944 (←FSNです)

↓内側です。本体前後面にシェルを保持するコットン・ウェブ・テープがループ状に縫い付けられています。前後各6発合計12発収納できます。底には水抜き用のハトメ穴。

このループは取り去られていることが多いです。シェルをいちいち一発ずつ入れておいても、咄嗟の時に抜き出しにくそうだなぁと私も思います。

↓モデルガンのシェルを入れてみました。

WWⅡ時のモノでは、このシェル保持のループが本体に直接縫い付けられず、同じ素材で若干幅の広い「土台テープ」にループが縫い付けられて、それが本体に縫い付けられる形となっていました。

↓この様にです。(これは私の所有物ではありません。eBayから画像を引用しました。)

↓マニュアルから引用。上の画像と前後(上下)が逆さですが、前後ループ(FRONT RETAINER と BACK RETAINER)が本体(BODY)の内側にそれぞれ前後の「土台テープ(FRONT REINFORCE、BACK REINFORCE)」 を介して縫い付けられているのがお解り頂けると思います。

ですから、↓本品ではループが直接縫われている縦の縫い目が表側に7本見えますが・・・、

↓WWⅡ時モノでは「土台テープ」の上辺・下辺・両端と中央部の縫い目が見えます。(これもeBayからの引用画像です。)

この点がWWⅡ以前の「Pouch, Ammunition, Shotgun 」と「CASE, SHOTGUN AMMUNITION, COTTON DUCK, O.D.」との決定的差異です。

↓背面。コットン・ウェブ製のベルト・ループが2本設えられています。

↓シェルを入れた時は、丈がこんなに小さくなります。

↓底面には水抜きハトメ穴。

↓フラップの留め具は「Lift-The-Dot」。ブランド「KliKit」で著名な「RAU FASTENER CO.」製です。

↓裏側です。製造者が分かります。「RAU FASTENER CO. PROVIDENCE R.I.」ロードアイランド州プロビデンスの会社です。

以上駆け足で見て参りました。ショットガンはWWⅡではPTO(Pacific Theater of Operations:太平洋戦区)におけるジャングル戦で多用されました。またその後もヴェトナム戦で同じくジャングル戦で重宝されましたので、弾薬シェル・パウチも制式名称が変わりながらも生産され続けました。

なおM1897ウィンチェスター・トレンチガンのアクセサリーとして、その銃剣についての拙稿「Model of 1917銃剣とM1917鞘(M1917 Bayonet & Scabbard)」が過去記事にありますのでご興味がある方はどうぞご覧ください。

それでは、また・・・。

2015年06月28日

WWⅠ BAR用マガジン・ベルト(BAR Magazine Belt)

こんにちは。

安保関連法案についての国会での論戦のレベルや百田尚樹氏にはゲンナリさせられます。

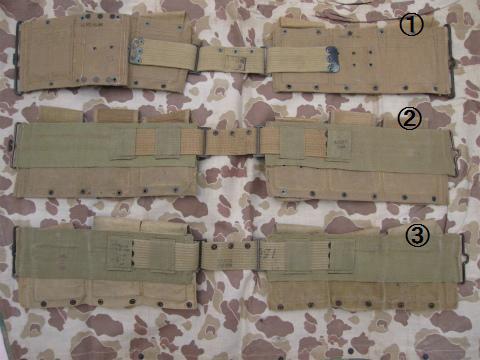

さて、前回WWⅡ直前に制式化されたM-1937 BAR用マガジン・ベルト(Belt, Magazine for B A R, M-1937)をお届けしましたが、今回はそれ以前WWⅠ終了直前に制式化されたBAR用マガジン・ベルトについて少し触れてみたいと思います。

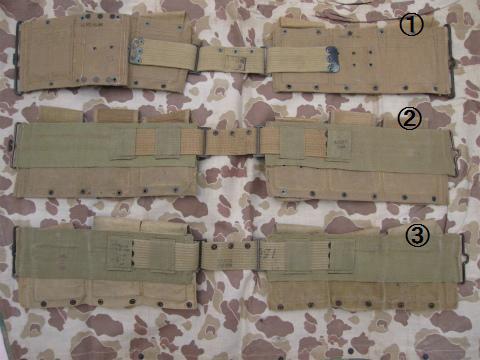

①はBAR 射手用ベルト(Automatic Rifleman's Belt または Gunner's Belt)、

②はWWⅡ時に①を「M-1937」型に改造したマガジン・ベルト、

③もWWⅠ時のBAR 補助者用ベルト(Second Assistant Automatic Rifleman's Belt)をWWⅡ時に「M-1937」型に改造したマガジン・ベルトです。

裏面です。

以下、本記事では「人体に装着した時の『右』『左』」に則って記述します。画像上の右左ではありませんのでご注意ください。

また、「BAR(Browning Automatic Rifle)」という名称は、WWⅠ時は「Browning Machine Rifle」もしくは「Light Browning」と呼ばれていたそうです。

①を人体に装着したときの状態にしました。BARで「suppressive fire(制圧射撃)」を行う際に、肩へスリングを掛けて両腕で保持しますが、画像に写っている右腰側の黒い鋼製カップにBARのストックを入れて、BARの荷重を腰でも支えようというモノです。しかしまぁ、このベルトもサスペンダーで肩からぶら下げるのですから、結局はやっぱり肩に荷重が及びますが、ベルトと腰が接する部分で腰骨にも荷重が分散されますので、かなり楽にはなります。

なお、この鋼製カップのアイディアは、BARが採用される前のM1918 もしくは M1915 Chauchat Automatic Rifle(ショウシャー自動小銃)用の射手用ベルトからの遺産です。

↑黒いのが鋼製カップ。BAR射手はサイド・アームとしてM1911自動拳銃(ガバメント)を装備しますので、その予備マガジン入れがこの様にBARマガジン・ベルトにあらかじめ組み込まれていました。形状はM1918 Pistol Magazine Pocketがそのままくっついたようになってます。(拙稿「ガバメント用マガジン・ポケット(パウチ)あれこれ(Pistol Magazine Pocket)」の③をご覧ください。)

↑鋼製カップは厚い革を土台にして設えられています。ガバメント予備マガジンポケット部のフラップを開けました。フロント・バックルの丈の長さにご注意ください。ガバメントのマガジンの長さよりも長いです。

↑左右のポケットを連結するベルト。左右ポケット後端のバックルを使ってマガジン・ベルト全体の長さを装着者の体格に合うよう調節し、余った部分は左右のポケットの背面のハトメ穴にフックで引っ掛けてブラブラしないようにします。右側ポケットはハトメ穴が1個で、左側ポケットはハトメ穴は上下2個。なんでこうなっているのか、分かりません。

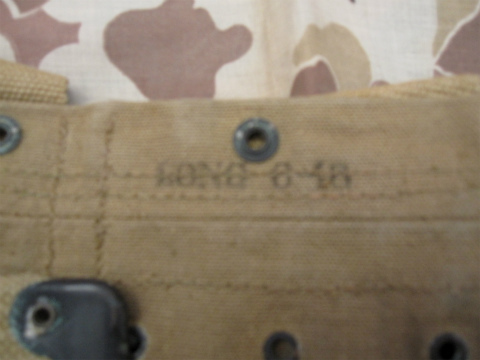

↑連結ベルトの拡大。ベルト上辺の3つのハトメ穴は、M1910 Haversack(背嚢)の背面に1本ある各種ベルト連結用ストラップの先端のフックと連結するためのモノなのですが、なぜ3つもあるのか?1個で十分な筈なんですが。と、考え、いろいろ調べましたら、3つのうち両端の2つはM1907サスペンダーを用いる時用のためで、真ん中の1つがM1910 Haversack用のモノだという事です。後継のM1937 BAR用マガジン・ベルトでは、もうその頃にはM1907サスペンダーはさすがに使われていないので、でもまだM1910 Haversackは依然として使われていたので、1個になっています(前回記事をご参照ください)。四角のメーカー・スタンプ。「R. H. LONG」社 1918年6月製。

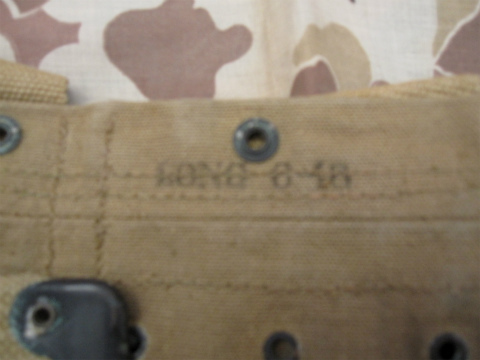

↑左側ポケット裏面上部。「LONG 6-18」の表記(ピンボケで済みません)。

↑右側ポケット裏面上部。上と同じく「LONG 6-18」の表記。

↑少し引いて見ました。ガバメント・マガジン・ポケットの縫製と、鋼製カップ部の上下のリベット留め・革の縫製が分かります。

↑さて、今見てきたBAR 射手用ベルト(①)と、それを「M-1937」型に改造して作られたマガジン・ベルト②との対比です。右ポケットの鋼製カップとガバメント・マガジン・ポケットを取り外してBAR用のマガジン・ポケットを縫い付けてあります。また、①で見た臍の位置で合わせる本体のフロント・バックルも、丈の長過ぎるのを嫌ってM-1937 BARマガジン・ベルトと同じサイズのバックルに換装されています。但し位置が変わりました。

裏側を見てみましょう。↑革の縫製とリベット(緑色)は②↓では取り除かれ、赤で示したように跡が残っています。

↓上部のリベットの取り外された跡もこの様に残っています。

↑上で見た右側ポケットでは触れませんでしたが、この左側ポケットの裏面とも同様、左右ポケット部を繋ぐ連結ベルトのためのバックルは取り除かれ(画像で親指と人差し指の間)、代わりにM1937 BARベルトと同じスタイルの「土台ベルト」が新たに設えられ、バックルがその後端に縫い付けられています。また、さきほど触れた本体の丈の長いフロント・バックルもポケット部前端から外されて、M-1937 BARマガジン・ベルトと同じサイズのバックルが「土台ベルト」の前端に付けられました。

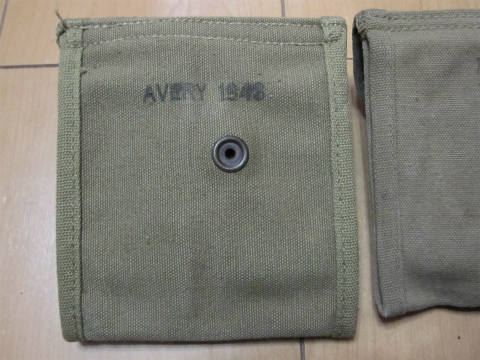

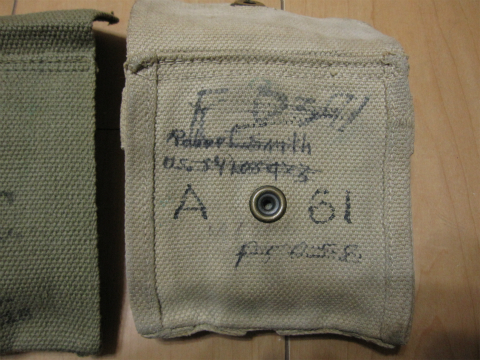

「AVERY 1942」のスタンプがあります。AVERY社で1942年に改修されたということです。

↓元々はLONG社の1918年5月製であることが分かります。

↓もう一度この画像でご説明します。①の左右連結ベルト・バックルは(人差し指の先)、②では取り外され(親指の先の解れている部分)、「土台ベルト」に移植されています。

↑②では①のようにポケット部背面のハトメ穴を使わずに「土台ベルト」のループに通して収められるので先端のフックは不要で邪魔なので、このように削り落されています。

↑左側も同様に落とされています。

続いて③のベルトについて。もう一度冒頭の画像をご覧下さい。↓

③は、BAR射手に対して弾薬を補給し空マガジンを回収する「補助者」が装備するベルト、BAR 補助者用ベルト(Second Assistant Automatic Rifleman's Belt)が、「M-1937」型に改修されたモノです。元々はこのベルト、下の画像のように、BAR用のマガジン・ポケットが左右に2つずつ計4つ、自身が装備する小銃(M1903小銃(スプリングフィールド)もしくはM1907小銃(エンフィールド))用の弾薬クリップ・ポケットが臍の両側に2つずつ計4つ配されています。(eBayより画像引用)

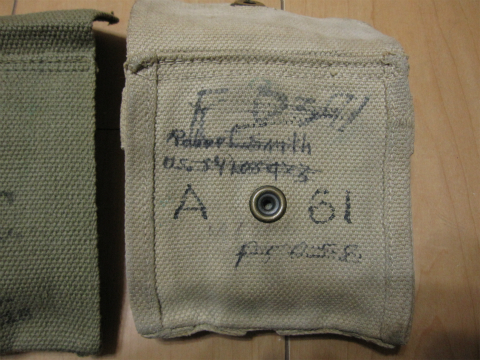

↓③の右側ポケットの裏側です。「旧縫製跡」は上の画像と照らしてお分かり頂けると思いますが、小銃用弾薬クリップ・ポケットの縫製跡です。このポケットを取り除いてBARマガジン用のポケットを新たに縫い付けた跡が「新縫製」です。

↓表側です。元々の小銃用弾薬クリップ・ポケットの臍側の「縫製位置(指示)マーク」が見えます。

小銃用クリップ・ポケットが外され、手で持っているBARマガジン・ポケットが付けられました。また、②と同様の方法で丈の長いフロント・バックルが短いモノに換装されています。

↓同じく脇腹側の「縫製位置(指示)マーク」です。

↓ポケットの中にも「縫製位置(指示)マーク」が見えます。

↓左右のポケットの連結は、②で見たのと同じ要領で、元々の連結ベルトのポケット裏面のハトメ穴差し込みフックを削り落とした上で、「M-1937」型に改修されています。

↓左側も同様。

射手用ベルトの連結ベルトは①で見ましたように右側はフック1つハトメ穴1つで、左側は各2つずつなのに、この補助者用ベルトのそれはどちら側も2つずつになっています。どんな理由によるものなのでしょうか?

↓連結ベルトのスタンプ。「P.B.& CO.(「PLANT BROTHERS & CO)」、「JULY 1918」とあります。

↓左側のポケットもBAR 補助者用ベルトが「M-1937」型に改修されたモノかというと、本個体では違っています。画像のスタンプと、BARマガジン・ポケットの縫製のみしか見えないことからお分かりのように、こちらの左側ポケットは①のBAR 射手用ベルトの左側部分が連結ベルト部分のみ改修されたモノです。「L.C.C.& CO.」「1918年9月製」。

以上拙い説明でお分かりにくかったかもしれませんが、WWⅠ時以降のBARベルトと、その後に施された「M-1937」型への改修についてお送りしました。改修はOQMG(Office of The Quartermaster General)により組織的に行われたもので、決して部隊レベルなどでの改修ではありません。

それでは、また・・・。

↓次回予告画像です。

安保関連法案についての国会での論戦のレベルや百田尚樹氏にはゲンナリさせられます。

さて、前回WWⅡ直前に制式化されたM-1937 BAR用マガジン・ベルト(Belt, Magazine for B A R, M-1937)をお届けしましたが、今回はそれ以前WWⅠ終了直前に制式化されたBAR用マガジン・ベルトについて少し触れてみたいと思います。

①はBAR 射手用ベルト(Automatic Rifleman's Belt または Gunner's Belt)、

②はWWⅡ時に①を「M-1937」型に改造したマガジン・ベルト、

③もWWⅠ時のBAR 補助者用ベルト(Second Assistant Automatic Rifleman's Belt)をWWⅡ時に「M-1937」型に改造したマガジン・ベルトです。

裏面です。

以下、本記事では「人体に装着した時の『右』『左』」に則って記述します。画像上の右左ではありませんのでご注意ください。

また、「BAR(Browning Automatic Rifle)」という名称は、WWⅠ時は「Browning Machine Rifle」もしくは「Light Browning」と呼ばれていたそうです。

①を人体に装着したときの状態にしました。BARで「suppressive fire(制圧射撃)」を行う際に、肩へスリングを掛けて両腕で保持しますが、画像に写っている右腰側の黒い鋼製カップにBARのストックを入れて、BARの荷重を腰でも支えようというモノです。しかしまぁ、このベルトもサスペンダーで肩からぶら下げるのですから、結局はやっぱり肩に荷重が及びますが、ベルトと腰が接する部分で腰骨にも荷重が分散されますので、かなり楽にはなります。

なお、この鋼製カップのアイディアは、BARが採用される前のM1918 もしくは M1915 Chauchat Automatic Rifle(ショウシャー自動小銃)用の射手用ベルトからの遺産です。

↑黒いのが鋼製カップ。BAR射手はサイド・アームとしてM1911自動拳銃(ガバメント)を装備しますので、その予備マガジン入れがこの様にBARマガジン・ベルトにあらかじめ組み込まれていました。形状はM1918 Pistol Magazine Pocketがそのままくっついたようになってます。(拙稿「ガバメント用マガジン・ポケット(パウチ)あれこれ(Pistol Magazine Pocket)」の③をご覧ください。)

↑鋼製カップは厚い革を土台にして設えられています。ガバメント予備マガジンポケット部のフラップを開けました。フロント・バックルの丈の長さにご注意ください。ガバメントのマガジンの長さよりも長いです。

↑左右のポケットを連結するベルト。左右ポケット後端のバックルを使ってマガジン・ベルト全体の長さを装着者の体格に合うよう調節し、余った部分は左右のポケットの背面のハトメ穴にフックで引っ掛けてブラブラしないようにします。右側ポケットはハトメ穴が1個で、左側ポケットはハトメ穴は上下2個。なんでこうなっているのか、分かりません。

↑連結ベルトの拡大。ベルト上辺の3つのハトメ穴は、M1910 Haversack(背嚢)の背面に1本ある各種ベルト連結用ストラップの先端のフックと連結するためのモノなのですが、なぜ3つもあるのか?1個で十分な筈なんですが。と、考え、いろいろ調べましたら、3つのうち両端の2つはM1907サスペンダーを用いる時用のためで、真ん中の1つがM1910 Haversack用のモノだという事です。後継のM1937 BAR用マガジン・ベルトでは、もうその頃にはM1907サスペンダーはさすがに使われていないので、でもまだM1910 Haversackは依然として使われていたので、1個になっています(前回記事をご参照ください)。四角のメーカー・スタンプ。「R. H. LONG」社 1918年6月製。

↑左側ポケット裏面上部。「LONG 6-18」の表記(ピンボケで済みません)。

↑右側ポケット裏面上部。上と同じく「LONG 6-18」の表記。

↑少し引いて見ました。ガバメント・マガジン・ポケットの縫製と、鋼製カップ部の上下のリベット留め・革の縫製が分かります。

↑さて、今見てきたBAR 射手用ベルト(①)と、それを「M-1937」型に改造して作られたマガジン・ベルト②との対比です。右ポケットの鋼製カップとガバメント・マガジン・ポケットを取り外してBAR用のマガジン・ポケットを縫い付けてあります。また、①で見た臍の位置で合わせる本体のフロント・バックルも、丈の長過ぎるのを嫌ってM-1937 BARマガジン・ベルトと同じサイズのバックルに換装されています。但し位置が変わりました。